Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Статьи

Статья посвящена обсуждению книги Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Узкий коридор», которая представляет собой вторую попытку автором по теоретическому обоснованию примата демократических институтов в деле построения прогрессивного общества и государства всеобщего благосостояния. Помимо структурного представления концепции узкого коридора в статье уделено внимание логическим противоречиям внутри концепции. Показано, что новая теория не может объяснить сформулированный парадокс Цицерона, когда на определенном историческом этапе самая совершенная смешанная институциональная конфигурация государственного правления – республика – заменяется самой примитивной чистой формой – империей. Обсуждаются теоретические тезисы и современные исторические факты, которые игнорирует концепция узкого коридора. Обосновывается, что анализируемая новая концепция является одной из последних попыток построения всеобъемлющих монокаузальных теорий.

14.07.2023

В условиях начавшейся геополитической турбулентности и практики масштабных международных санкций возникает необходимость оценки степени готовности тех или иных государств к длительному цивилизационному противостоянию. Статья посвящена построению и апробации нового аналитического инструмента – индексу антихрупкости национальной экономики. Методологической основой исследования служит идея о наличии 3–4 отраслей, образующих функциональный фундамент национальной экономики и предопределяющих способность страны к автономному существованию в условиях разрыва большого числа международных торговых связей. Для реализации этой идеи в статье предложен эвристический алгоритм по построению индекса антихрупкости экономики, учитывающий приоритетное положение таких отраслей, как аграрный сектор, фармацевтика, производство средств труда и добыча полезных ископаемых. Проведены пилотные расчеты индекса на основе национальной статистики восьми государств – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Бразилии и России. Согласно полученным результатам, на временном интервале 2003–2020 гг. только в России индекс антихрупкости имел повышательный тренд, тогда как в остальных семи странах – понижательный. Показано, что индекс антихрупкости позволяет улавливать особенности политических циклов и событийные шоки в мировой экономике. Получено эмпирическое подтверждение того, что смена страны–лидера, помимо всего прочего, связана с накоплением структурных диспропорций в экономике – ослаблением ее фундамента из жизненно важных отраслей и избыточным усложнением отраслевой надстройки в виде непроизводственной сферы. Предлагается масштабировать построенный индекс на более широкую выборку стран для уяснения региональной диспозиции сил в мировом геополитическом пространстве.

04.07.2023

Статья посвящена процессу цифровизации российской экономики и транслированию этого процесса в сферу высшего образования. Показано, что цифровизация поступления абитуриентов в российские университеты происходит в рамках реализации глобального тренда на внедрение концепции клиентоцентричности в систему государственного управления. В частности, рассмотрены итоги 3-летнего функционирования специального электронного сервиса «Поступление в вуз онлайн», который получил название Суперсервиса. Введенные в рассмотрение аналитические индексы позволяют установить ключевые технические и организационные проблемы, возникающие при цифровизации социального пространства России. Показано, что возникающие проблемы могут быть разделены на объективные и субъективные, которые в равной степени мешают окончательному внедрению новой электронной системы. Проведенные расчеты показали, что пиковая нагрузка на систему Суперсервиса составляет от 10,2 до 16,9 млн одномоментных действий, что влечет к хроническим техническим сбоям в работе платформы. Обосновано мнение, согласно которому полученные цифры не лежат за пределами современных вычислительных возможностей информационных сервисов, что в свою очередь свидетельствует об административных просчётах в принятии решений по поводу ритмичности работы Суперсервиса. Авторами обнаружен эффект искусственного ажиотажа, согласно которому опции Суперсервиса сами по себе провоцируют повышенную активность абитуриентов во время приемной кампании, что провоцирует технические сбои системы. Проведённые расчёты показали, что число подаваемых заявлений абитуриентами через Суперсервис в среднем более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель для абитуриентов, использующих традиционную форму подачи заявлений. Рассмотрены перспективы постепенного ослабления и даже исчезновения эффекта искусственного ажиотажа по мере превращения услуг Суперсервиса во всеобщую социальную норму.

02.07.2023

В статье рассматривается феномен эрозии институтов, под которым понимается снижение эффективности институтов из-за усложнения (или, наоборот, упрощения) экономической системы. Тем самым в работе обосновывается и проверяется гипотеза влияния экономического роста на качество институтов. Раскрыт тезис об ограниченности возможностей предотвращения эрозии институтов за счет проведения своевременных реформ. Это связано с возникновением институционального трения из-за сопротивления реформам со стороны определенных социальных групп и из-за правила возрастающего ущерба. Дополнительно рассмотрен процесс эрозии человеческого капитала под действием реформ по линии когнитивного и психофизиологического механизмов. Представлены базовая и расширенная версии модели экономического роста, включающей эффект институциональной эрозии. Для базовой модели проведены вычислительные эксперименты, позволившие в явном виде установить возникновение эффекта экономического перегрева: менее интенсивный режим инвестирования в долгосрочной перспективе оказывается более предпочтительным по сравнению с более напряженным режимом накопления капитала из-за постепенного обнуления результатов взрывного роста. Раскрыт механизм вырождения институтов (т.е. потери их качества и инверсии целей) из-за их внутренней диалектичности. Обсуждается значение новой модели экономического роста с институциональной эрозией для объяснения процессов как восходящей, так и нисходящей ветвей социальной динамики. Дана интерпретация некоторых важных событий современности в категориях новой теории.

02.07.2023

С 2022 года Россия вступила в глобальное противостояние с коллективным Западом. Уже сейчас проявляется стратегическая нехватка у России экономических ресурсов, в том числе людских. В связи с этим в статье рассмотрен вопрос о возможной демографической экспансии со стороны России для обеспечения своих геополитических и цивилизационных позиций. Для этого построено две эконометрические модели, которые увязывают рост населения с тремя группами факторов – экономикой, институтами и культурой. Построенные модели позволяют оцифровать два демографических сценария – режим простого воспроизводства населения и режим демографической экспансии. Для обеспечения простого воспроизводства при прочих равных условиях стране достаточно совсем незначительно нарастить уровень благосостояния населения – на 7,2% по сравнению с 2021 годом. Относительно режима демографической экспансии, согласно которому Россия через 30 увеличит свое население до 300 млн человек, прикладные расчеты показывают, что для его обеспечения стране предстоит осуществить революционные преобразования в части создания институциональной стабильности, восстановления традиционных семейных ценностей и осуществления масштабной экономической модернизации. В частности, уровень душевого ВВП должен возрасти максимум на 245,4% относительно уровня 2021 года. Сравнение модельных цифр с эмпирическими данными показывает, что требуемые изменения не являются невыполнимыми. Обосновывается вывод, согласно которому стратегия демографической экспансии чревата окончательным культурным разворотом России от Запада к Востоку. Рассматриваются аргументы против традиционного представления о непригодности территории России для комфортного проживания людей; показано, что в условиях глобального потепления и географических рокировок между странами мира подобные идеологические клише окончательно теряют связь с реальностью.

30.06.2023

В статье рассматривается такая фаза взаимодействия цивилизаций, как диалог и согласие. Актуальность её изучения обусловлена поиском новых путей цивилизационного развития в условиях жесточайшего столкновения двух враждующих мегацивилизаций (Запада и Не–Запада), которое происходит в настоящее время. Данное столкновение, основанное на мировоззренческом различии двух мегацивилизаций и росте их цивилизационного самосознания, грозит человечеству полным уничтожением. В связи с чем актуализируется проблема поиска компромиссных решений и выстраивания новых механизмов взаимодействия, основанных на концепции диалога цивилизаций, предложенной иранским политиком Мохаммадом Хатами в начале нынешнего столетия. Изучение исторического аспекта философии согласия показало её значимость на протяжении всех этапов развития общества, начиная с античности. Отсутствие диалога как основы справедливого общества всегда приводило к недовольствам и войнам. Примером реализации концепции договора и согласия является общественный договор, актуальность которого в наши дни остаётся чрезвычайно высокой. Изучение механизмов сопряжения двух противоположных процессов, одновременно происходящих в настоящее время и связанных с формированием нового мирового центра и построением многополярного мира, позволило определить новую модель доминирования лидера (так называемый «треугольник лидера»), разработанную Евгением Балацким, принципиальным отличием которой от «треугольника гегемона» является ориентация на конкурентное начало и диалог со всеми участниками мирового пространства. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в анализе и осмыслении механизмов мирного сосуществования различных цивилизаций, выводы по результатам которых могут быть использованы в деятельности органов государственной власти.

16.06.2023

Вот уже 15 лет после завершения мирового финансового кризиса 2007–08 гг. и последующей «Великой Рецессии» мировая экономика находится в «турбулентном» состоянии. Непрекращающиеся «тектонические процессы глобальной трансформации» ещё более обострили проблему адекватности господствующей неоклассической экономической теории современным реалиям. Одним из многих недостатков неоклассической экономикс, выявленных в массе публикаций как отечественных, так и зарубежных авторов, является внеисторизм, отказ от парадигмы стадиальности, стремление рассматривать рыночную модель как неизменную и стабильную, несмотря на непрерывно происходящие процессы развития производительных сил, трансформации геоэкономических факторов мировой экономики. Сегодня уже совершенно очевидно, что глобализационная модель мирохозяйственного устройства, существовавшая с начала 1980–х гг., находится в жёстоком кризисе, выход из которого не может не затронуть базовые основы экономической теории.

06.06.2023

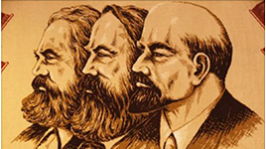

Предпринята попытка показать развитие диалектического учения К. Маркса о трёх формах хозяйства на материалах современного кризиса капитализма и признаках формирования посткапиталистической формации. Теоретический концепт трёх форм хозяйства был предложен ранним Марксом в виде типологии развития отношений зависимости индивида от общества в формах личной зависимости, личной независимости, основанной на вещной зависимости, наконец, свободной индивидуальности, основанной на универсальном развитии индивидов. Впоследствии отечественная школа методологии политической экономии трансформировала содержание трёх форм хозяйства в учение об исходном производственном отношении, которое вместе с основным производственным отношением формирует двухчастный идентификатор каждой общественно–экономической формации. Показаны движущие силы и внутренние противоречия перехода к каждой форме хозяйства. Выделены сущностные проявления формы снятия противоречия между задачами развития индивида и общества в современном посткапиталистическом обществе в виде планомерности и обобществления производства, которые формируют новое исходное производственное отношение посткапитализма – «личная зависимость человека на основе ментальной (не вещной) зависимости от общества». На основе сопоставления учения о трёх формах хозяйствования и теории ноономики представлен обоснованный вывод: действительное разрешение, а не снятие противоречия между индивидом и обществом возможно в рамках ноообщества.

01.06.2023

The book considers objective principles, rules, laws, mechanisms and effects underlying the dynamics of recurrent change of global capital accumulation centers. The work reveals the fallacy of the concept of multipolarity and proves that the global geopolitical space is governed by the principle of monocentricity. The book aims to prove that today’s Russia possesses unique geopolitical advantages compared to all other nation–states, and can claim the role of a new center of capital and a new center of global activity. Based on a unified general scientific perspective, the author reveals many issues that have been overlooked in the current academic discourse: the emergence of the ideology of transhumanism, the functioning of the neo–colonialism system, features of hybrid wars, crystallization of the passionarity of the people, etc. The book can be useful to anyone interested in international relations and world politics.

11.05.2023

Предмет исследования – новая миссия Министерства науки и высшего образования РФ, требуемая для обеспечения технологического суверенитета национальной экономики в период силового противостояния Россия/Запад. Цель статьи – разработка методологических принципов и их обоснование для формирования более адекватной нынешним обстоятельствам новой миссии Министерства науки и высшего образования РФ. В статье обосновано, что новая миссия министерства состоит в обеспечении и воспроизводстве технологического суверенитета России по стратегическим направлениям экономического развития за счёт эффективной координации и развития всех элементов национальной инновационной системы. В статье сделан вывод, что новая миссия министерства науки России основана на принципе глобальной клиентоцентричности, который в расширенной трактовке требует, чтобы вся политика ведомства была направлена на удовлетворение реальных запросов конкретных участников национальной инновационной системы (НИС) – наукоёмких предприятий, университетов, исследовательских организаций и населения. Авторские предложения могут быть рекомендованы для реорганизации работы министерства – реализации новой (четвертой) цели, связанной с интеграцией всех элементов НИС, а также с расширением полномочий и функционала ведомства, включая создание новых структурных подразделений.

04.05.2023