Введение

Актуальность. С момента разворачивания Россией специальной военной операции на Украине мир вступил в активную фазу деглобализации мирового геополитического пространства, которая характеризуется столкновением двух враждующих мегацивилизаций – Запада и Не–Запада. Данное столкновение в силу высокого уровня технологического развития общества опасно не только для отдельных цивилизаций, но и для всего человечества. Его последствия практически невозможно предсказать. В связи с этим актуализируется проблема поиска новых путей цивилизационного развития, основанных на взаимодействии и взаимоуважении.

Целесообразность разработки темы. Сегодня существование человечества зависит от его способности создать новую систему ценностей, ориентированную на отказ от культа силы и выстраивание стратегии ненасилия и диалога. Запустившийся процесс смены глобального лидера происходит параллельно с формированием многополярного мира. В то же время существует мнение, что мир не может существовать без лидера. Лидерство – это хоть и динамичное, но обязательное явление в историческом процессе. Поиск механизмов сопряжения этих диаметрально противоположных процессов является важнейшим условием будущего миропорядка и процветания человечества.

Целью данной работы является изучение концепции диалога и согласия как механизма сосуществования разных цивилизаций, а также идеологии лидерства в условиях многополярного мира.

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:

1. Изучен исторический аспект концепции диалога и согласия.

2. Проанализированы перспективы цивилизаций в условиях формирования новой геополитической конфигурации.

Изученность проблемы. Теоретическую основу работы составили труды таких отечественных и зарубежных исследователей, как Евгений Балацкий, Вячеслав Стёпин, Джованни Арриги, Самюэл Хантингтон, Мохаммад Хатами и др.

Новизна работы состоит в раскрытии возможностей совмещения идеологии лидерства с идеологией диалога в новых геополитических условиях.

Теоретическая значимость работы состоит в анализе и осмыслении инструментов существования цивилизаций в условиях многополярного мира.

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать полученные выводы в деятельности госорганов при формировании государственной политики, в том числе в области международного взаимодействия.

Основная часть

Исторический аспект концепции диалога и согласия

Столкновение цивилизаций в процессе их развития является, по мнению Сэмюэла Хантингтона, неизбежным процессом, связанным с целым рядом факторов, включая наличие существенных различий в культурной и религиозной составляющих, ростом цивилизационного самосознания и др. [1, 2]. Происходящее в настоящее время вооружённое противостояние характеризуется уже не просто столкновением отдельных цивилизаций, а глобальной конфронтацией двух мегацивилизаций: Запада и Не–Запада, по определению Евгения Балацкого [3], или традиционной и техногенной цивилизаций, по классификации Вячеслава Стёпина [4]. Эта конфронтация ставит под угрозу дальнейшее существование человечества. И истинная опасность кроется не столько в разрушительных технологиях, сколько в философии насилия, присущей Западной цивилизации. Отказ от культа силы и переход к стратегии диалога является жизненно необходимым условием дальнейшего существования всего живого на Земле.

Значение диалога и согласия как основы справедливого общества было осознано ещё античными философами, которые считали, что отсутствие справедливости приводит к росту недовольства и к войнам. При этом справедливость, как отмечал, древнегреческий философ Эпикур, «не существует сама по себе; это – договор о том, чтобы не причинять и не терпеть вреда, заключённый при общении людей и всегда применительно к тем местам, где он заключается» [5, с. 323]. Однако согласие в античности рассматривалось как государствообразующее понятие, обусловленное необходимостью объединения людей в сообщества в результате естественного процесса эволюции.

В эпоху Средневековья концепция диалога и согласия расширилась от государствообразующего фактора до механизма, позволяющего сосуществовать любым формам человеческих объединений. Её примером в Средние века может служить Ганзейский союз, внутренние и торговые правила которого, выработанные в результате диалога между всеми членами торгового сотрудничества, позволили ему просуществовать почти пять столетий – с конца XII по XVII вв. [6].

Примером реализации концепции договора и согласия в Новое время, ознаменовавшееся зарождением «Царства разума», стала теория общественного договора, основоположниками которой считаются Томас Гоббс (1588–1679) и Джон Локк (1632–1704).

Гоббс утверждал, что существует два состояния человека – естественное и общественное (гражданское). Для первого характерно стремление человека реализовывать все свои желания, независимо от того, насколько они противоречат желаниям другого человека. В таком состоянии человек становится асоциален и зачастую агрессивен, что ведёт «к войне всех против всех» [7, с. 86]. Избежать войны и снизить напряжённость в обществе позволяет добровольное согласие человека отказаться от части своих естественных прав в пользу общественной безопасности. «Отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы у других людей по отношению к себе. Ибо до тех пор, пока каждый человек держится за это право – делать все, что он хочет, все люди будут находиться в состоянии войны» [7, с. 90].

По Локку, естественное состояние людей – это состояние «полной свободы в отношении их действий» [8, с. 2], однако им следует объединяться в сообщества «для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто–либо не являющийся членом общества» [8, с. 56].

Несмотря на то, что теория общественного договора, впоследствии воплощённая в трудах таких мыслителей как Жан–Жак Руссо (1712–1778), Иммануил Кант (1724–1804), Александр Радищев (1749–1802), Александр Герцен (1812–1870) и др., лежит в основе справедливого функционирования государства, её ключевая идея договора и согласия внутри общества может быть спроецирована и за его пределы и распространена на любые сообщества людей, в том числе и на разные цивилизации, существующие параллельно.

Тем не менее применительно к цивилизациям концепция диалога была впервые выдвинута только в 2000 г. иранским политиком Мохаммадом Хатами, который посвятил этой проблематике большое количество работ (например, [9, 10]). В своей концепции «диалога цивилизаций» он отмечал, что диалог возможен только на условиях равенства народов и государств и на их взаимном уважении, а следовательно, именно этот принцип должен стать основополагающим в преодолении межцивилизационных противоречий. Осознавая невозможность полного преодоления расхождений, накладываемых на сознание человека цивилизационными матрицами, Хатами призывает к активному участию в диалоге всех представителей разных цивилизаций для совместного поиска эффективных решений накопившихся проблем. И в первую очередь, по его мнению, необходим диалог между исламской и западной (христианской) цивилизациями с целью преодоления этических и нравственных проблем последней, которые грозят миру серьёзными последствиями [11].

В своей концепции «диалога цивилизаций» Хатами, как и ранее Хантингтон, указывает на то, что единственной действенной альтернативой возможному столкновению цивилизаций является переход к построению многокультурного международного сообщества, всесторонне поддерживающего политику диалога. Критикуя западно–либеральное устройство мира даже не столько за стремление к политической гегемонии, сколько за навязывание всему миру собственных культурных ценностей и правовых норм, Хатами подчёркивает невозможность игнорирования поиска межцивилизационного диалога и необратимость этого процесса [11].

Сегодня происходят процессы, которые как никогда подчёркивают справедливость тезисов, заложенных в концепцию «диалога цивилизаций». Только переход к многополярности и многокультурности, основанных на взаимном уважении интересов разных сторон, является гарантией будущего человечества. В противном случае существует вероятность его полного уничтожения.

Перспективы цивилизации в условиях формирования новой геополитической конфигурации

Мировая история показала, что существование мира без лидера невозможно и на каждом историческом этапе всегда существовало какое–нибудь государство, которое выступало в роли «управляющего» глобальным миропорядком. По мнению американо–итальянского экономиста и социолога Джованни Арриги, формирование подобного рода центров в капиталистическую эпоху мировой цивилизации связано с движением капитала и аккумулированием его на той или иной территории. Таких лидеров, по его мнению, было пять: Генуэзская Республика, Венецианская Республика, Нидерланды, Великобритания и США. Их смена всегда сопровождалась периодом нестабильности и вооружённых столкновений [12]. XXI век ознаменовался новым витком геополитической инверсии, запустившей процесс сворачивания гегемонии США и перехода к новому лидеру [13, 14, 15].

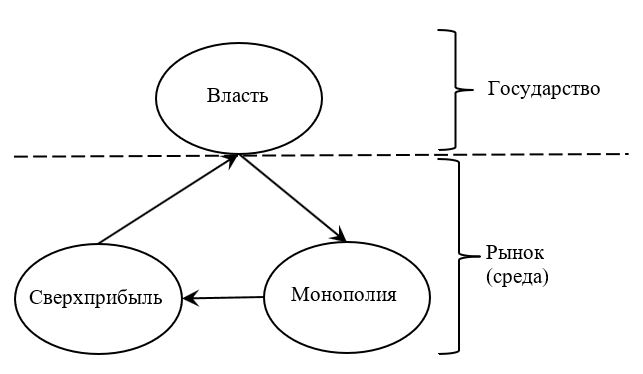

С другой стороны, как было показано выше, происходящее в настоящее время столкновение мегацивилизаций сопряжено с переходом к многополярному и многокультурному миру, в котором нет места гегемонии и навязыванию всему миру интересов одной страны. На этом фоне возникает вполне закономерный вопрос, как же тогда согласуются между собой эти два процесса: переход к многополярному миру и формирование нового мирового лидера. Ответ, на мой взгляд, даётся в работе российского экономиста Евгения Балацкого [16]. Он отмечает, что мирохозяйственный порядок, формируемый нынешним лидером – США, можно охарактеризовать как автономно–авторитарный, при котором гегемон не учитывает ничьих интересов, кроме собственных, насаждая их миру исключительно силовым путём. Такую модель доминирования Е. Балацкий охарактеризовал как треугольник гегемона (рис. 1), который базируется на цепочке «власть–монополия–сверхприбыль»: власть гегемона поддерживает монополию на рынках (как экономических, так и политических), монополии в свою очередь позволяют получать сверхприбыли, идущие на поддержание и обеспечение власти. Таким образом, разрыв цепочки в любом её месте недопустим, поскольку грозит государству–гегемону утратой своего доминирования [16].

Рис. 1. Треугольник гегемона

Источник: [16]

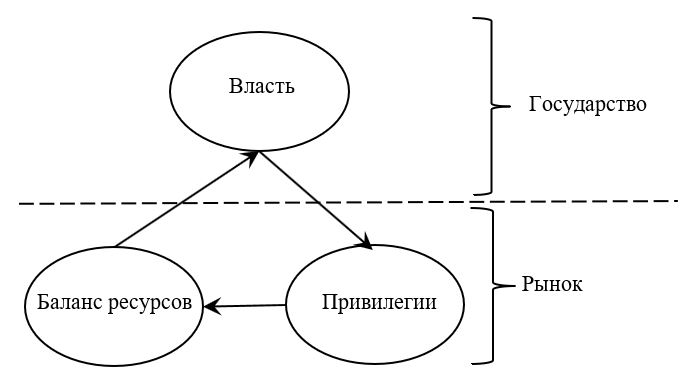

В условиях многополярного мира, основанного на взаимном уважении разных народов, стран и цивилизаций, формируется и новая модель доминирования – так называемый треугольник лидера (рис. 2), принципиальное отличие которого от треугольника гегемона состоит в ориентации на конкурентное начало и диалог с остальными участниками мирового пространства.

Рис. 2. Треугольник лидера

Источник: [16]

В этом случае цепочка «власть–привилегии–баланс ресурсов» представляет собой замкнутый контур трёх процессов: власть используется для поддержания своего привилегированного положения на рынках (экономических и политических); привилегии, которые в отличии от монополий гарантируются конкурентной борьбой, обеспечивают баланс жизненно важных природных и прочих ресурсов, который необходим для успешного функционирования экономики страны–лидера, гарантирующей стабильность её мирового влияния, и для укрепления власти государства–лидера [16].

По словам американского политолога Збигнева Бжезинского (1928–2017), «теперь глобальное лидерство должно сопровождаться социальной ответственностью, готовностью к компромиссам, касающейся собственной суверенности, культурной привлекательностью, не сводящейся к гедонистскому содержанию, и подлинным уважением к разнообразным человеческим традициям и ценностям» [17, с. 214]. Именно такими принципами должен руководствоваться лидер формирующегося многополярного мира, кто бы не занял его место.

Заключение

Мир, погрузившийся в горячую фазу масштабной геополитической турбулентности, оказался на грани глобальной катастрофы, грозящей ему уничтожением. Задача человечества – найти новые механизмы сосуществования цивилизаций, разных как по технологическому уровню, так и по идеологическому и культурному мировоззрению, а также создать новую систему ценностей, основанную на взаимоуважении и взаимодействии. Концепция диалога и согласия является наиболее действенным инструментом в этом направлении.

Кроме того, одновременная эволюция двух происходящих в настоящее время противоположных процессов – построения многополярного мира и формирования нового мирового лидера – возможна только при условии выстраивания новой модели доминирования, отличительной чертой которой является ориентация на конкурентное начало и диалог с остальными участниками мирового пространства. Социальная ответственность нового лидера, его готовность к компромиссам и уважению отличных от него ценностей и культур являются залогом будущего мира на нашей планете.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с.

2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С.33–48.

3. Балацкий Е.В. Россия в эпицентре геополитической турбулентности: гибридная война цивилизаций // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15, № 6. С. 52–78. DOI: 10.15838/esc.2022.6.84.3

4. Стёпин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М.: Институт философии РАН, 1996. 175 с. [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/5311 (дата обращения: 15.01.2023).

5. Петровский Ф. (1983). Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983. 383 с. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/doc–125773980_437733057 (дата обращения: 15.01.2023).

6. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2022). Феномен общественного договора: сущность, формы, значение // Journal of Applied Economic Research. Том 21, № 3. С. 604–636.

7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Научная электронная библиотека «Гражданское общество в России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs_Leviafan.pdf (дата обращения: 15.01.2023).

8. Локк Дж. Два трактата о правлении // Научная электронная библиотека «Гражданское общество в России». [Электронный ресурс]. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_Traktaty_2.pdf (дата обращения: 15.01.2023).

9. Хатами М. (2001а). Ислам, диалог и гражданское общество. М.: РОССПЭН. 240 с.

10. Хатами М. (2001б). Страх перед бурей. М.: Изд-во Моск. Ун-та. 126 с.

11. Богданова В. (2014). Столкновение или диалог цивилизаций. [Электронный ресурс]. URL: https://www.geopolitika.ru/article/stolknovenie–ili–dialog–civilizaciy#_ftn10 (дата обращения: 15.01.2023).

12. Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 472 с.

13. Nijman J. The Limits of Superpower: The United States and the Soviet Union since World War II // Annals of the Association of American Geographers. 1992. V. 82, no. 4. Pp. 681–695.

14. Lundestad G. The Rise and Decline of American “Empire”. Power and its Limits in Comparative Perspective. New York, NY: Oxford University Press, 2012. 208 p.

15. Екимова Н.А. Фазы взаимодействия цивилизаций: модель гегемонии и философия силы // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 1.

16. Балацкий Е.В. (2022). Россия в эпицентре геополитической турбулентности: признаки будущего доминирования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Том 15, № 5. С. 33–54.

17. Бжезинский З. Ещё один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. М.: Международные отношения, 2007. 240 с.

Официальная ссылка на статью:

Екимова Н.А. Фазы взаимодействия цивилизаций: модель лидерства и философия диалога // «Бизнес. Образование. Право», 2023. №2(63). С. 20–24.