Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

Статьи

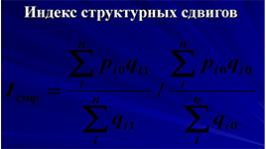

В статье рассмотрены способы количественной оценки сдвигов в отраслевой структуре занятости, основных фондов и выпуска на макроэкономическую траекторию производительности труда. Приводятся формулы, позволяющие оценить скорость структурных сдвигов и их влияние на экономический рост; дана строгая классификация структурных сдвигов на трудосберегающие, трудорасходующие и нейтральные. Рассмотрена проблема инвариантности структурных оценок при дезагрегировании статистических данных как во времени, так и в пространстве.

05.12.2018

Подавляющее большинство стран мира «специализируются» либо на экспорте, либо на импорте трудовых ресурсов. Россию и в данном случае «аршином общим не измерить». Она одновременно и «вывозит», и «ввозит» рабочую силу. Какие проблемы в связи с этим возникают? Что следует предпринять для того, чтобы оптимизировать миграционные потоки? Автор статьи поставил перед собой цель ответить на эти вопросы.

30.11.2018

В статье предлагается краткосрочный макроэкономический индикатор – индекс монетарной эффективности, который представляет собой агрегат из двух субиндексов – монетарной стабильности и монетарной свободы. Построена эконометрическая модель, в которой ВВП зависит от индекса монетарной эффективности с лагом в 8 месяцев, что позволяет осуществлять упреждающее прогнозирование экономического роста. Все аналитические инструменты оценены на статистических данных Банка России с помесячной разбивкой.

30.11.2018

В статье рассматривается борьба ведущих социально–экономических университетов (СЭУ) России за передовые позиции на рынке высшего образования. Показано, что только в России помимо классических университетов и технологических институтов существуют СЭУ, являющиеся сильнейшими игроками рынка вузов. Приведены данные рейтингования высших экономических школ страны за 2013–2016 гг. Продемонстрировано обострение конкуренции даже между самыми успешными СЭУ России, что проявляется в постоянной рокировке вузов топ–листа рейтинга. Раскрыто значение таких факторов повышения конкурентоспособности СЭУ, как инициативы по изданию передовых экономических журналов, созданию сети научных подразделений в структуре университетов, формированию общероссийской информационной повестки на своей территории, развитию центров региональной аналитики.

29.11.2018

В автореферате диссертации рассматривается комплекс вопросов, связанных с формированием занятости в России. Приводится инструментарий для оценки влияния сдвигов в структуре занятости, основного капитала и производства на производительность труда. Рассматриваются циклические особенности в формировании трех структур. Особо анализируются искажения цен на рынке труда как расхождение между заработной платой и предельной производительностью труда.

16.11.2018

В статье рассматриваются основные особенности внешней трудовой миграции в России за последние годы. Предпринятый автором анализ позволил выявить новые тенденции и проблемы в этой сфере. Показано, что на начальной стадии построения в России рыночной экономики иностранная рабочая силы служила скорее акселератором всех процессов, нежели серьезной угрозой стабильности. Однако накопление мигрантов способствует формированию потенциала миграционной волны, которая по-настоящему проявит себя лишь через десятки лет.

13.11.2018

В статье анализируется нынешнее состояние системы подготовки кадров в России. На основе проведенных расчетов авторы с тревогой констатируют тенденцию к увеличению неквалифицированной рабочей силы, ежегодно пополняющей рынок труда, “индустриальный синдром" в структуре выпускников всех звеньев образования, а также постепенное “затухание" активности подготовки специалистов по приоритетным направлениям экономики.

13.11.2018

В публикуемой статье анализируются тенденции, масштабы и эффективность функционирования новых для современной России экономических субъектов – малых, совместных и иностранных предприятий. По мнению автора, такой анализ может служить исходной базой для прогнозирования экономического развития страны и для разработки управленческих решений.

06.11.2018

Анализ поступающей от российских региональных органов по труду статистической информации позволил автору статьи оценить реалии внешней трудовой миграции в России, выявить основные тенденции и проблемы в данной области, сделать объективный прогноз дальнейшего хода событий и сформулировать ряд концептуальных подходов к государственному регулированию импорта и экспорта рабочей силы.

06.11.2018

В последние десятилетия русский язык подвергся чудовищной коррозии. Вдруг оказалось, что в новой России никто точно не знает, как правильно ставить ударения, какие знаки препинания использовать, где ставить кавычки. Использование ненормативной лексики стало почти нормой не только в бытовой речи, но и в художественной литературе. Куда катится русская цивилизация? Есть выход из сложившейся ситуации?

04.11.2018