Уровень информированности граждан даже по тем вопросам, которые непосредственно затрагивают их интересы, в нашей стране традиционно невысок. Опросы показывают, что о новом курсе президента хорошо информированы лишь 16% населения; кое-что слышали о готовящейся социальной реформе 42,6%, а ничего не слышали о ней – 37,2%. Тем не менее 69,3% россиян положительно оценили «социальный поворот» Путина и лишь 4,8% дали ему отрицательную оценку. Абсолютно безразлично отнеслись к нему 10,3%,и 15.5% не смогли определить своего отношения. Таким образом, разворот государства лицом к народу в целом позитивно воспринимается населением.

Тем более что удовлетворенность населения бюджетными сферами деятельности чрезвычайно низка – 18,5% опрошенных. Обеспеченность жильем устраивает 20,9% россиян, льготами и компенсациями в принципе довольны 22,9%, системой здравоохранения – 25,5%, пенсионным обеспечением – 28,6%, образованием – 30,1%. Таким образом, ни по одному направлению социального блока уровень удовлетворенности не достигает даже одной трети населения. В среднем же по всем «болевым» бюджетным отраслям доля тех, кто не удовлетворен своим положением, составляет 75,6%. Это находится за пределом критического уровня и свидетельствует о явном кризисе «старой» социальной политики.

Более того, президент и правительство в значительной мере несут ответственность за положение дел. Так, согласно опросам, лишь 17,9% россиян считают, что ситуация в здравоохранении, образовании и науке за время президентства Путина улучшилась. 33,3% россиян полагают, что ситуация не изменилась, и 44,5% высказываются за то, что она ухудшилась. Исходя из этих социологических данных, «новый курс» власти является на редкость своевременным и востребованным.

В то же время у населения нет единого мнения по поводу мотивации действий главы государства. Чем вызвано стремление президента повысить заработки бюджетников и перенести приоритет бюджетной политики на социальную сферу? Большинство опрошенных (34,4%) считает, что Путин хочет таким образом снизить социальную напряженность в обществе. Почти столько же людей (33,3%) полагает, что это вызвано заботой президента о благе народа, чувством его ответственности перед страной. Довольно большая часть населения (26,9%) придерживается мнения, что «новый курс» является следствием благоприятной экономической ситуации, высоких мировых цен на нефть и наличием у государства больших финансовых средств. Однако весомую долю занимают и подозрения в недобрых замыслах: 29,5% опрошенных считают, что «социальный поворот» связан со стремлением власти чем-то компенсировать рост тарифов ЖКХ и цен на медицинские и образовательные услуги; 16,1% подозревают президента в желании поднять свою популярность; 9,1% связывают социальные заявления Путина с подготовкой к выдвижению в президенты своего преемника; 7,1% думают, что президент хочет «уйти красиво» и оставить у народа добрую память о себе; 5,6% полагают, что за этими заявлениями вообще ничего не стоит.

Каковы последствия?

Один из ярких лозунгов новой социальной политики – повышение к 2008 г. заработков работников бюджетной сферы в 1,5 раза. Социологи задали вопрос: улучшит ли это материальное положение бюджетников?

Большая часть населения (34,1%) ответила: «Да. Если данное обещание будет реализовано». 30,2% респондентов полагают, что положение бюджетников улучшится, но незначительно. Доля пессимистов, считающих, что бюджетникам станет хуже, составляет 19,5%, и 8,7% не верят, что данное обещание будет выполнено. В любом случае примерно 65% населения все–таки склонно верить посулам президента.

Еще одним, можно сказать, обескураживающим обещанием «нового курса» Путина является повышение в 2006 г. заработной платы врачей на ю тыс. руб., медсестер – на 5 тыс. и доведение зарплаты ученых до 30 тыс. руб. Таких радикальных сдвигов в государственной политике доходов не было давно. И доминирующая часть населения (58,8%) считает, что это решение давно назрело; еще 23,4% полагают, что оно должно осуществляться не так быстро и резко. Однако 8,9% опрошенных придерживаются мнения, что объявленное повышение заработков вообще не нужно – необходимо реформирование соответствующих сфер экономики. Хотя сейчас уже многие специалисты высказываются категорически против подобной селективной политики доходов, в целом население стоит на стороне «обездоленных» бюджетников – врачей, преподавателей и ученых – и поддерживает меры по повышению их жизненного уровня. При этом подавляющая часть населения не сомневается в финансовых возможностях государства.

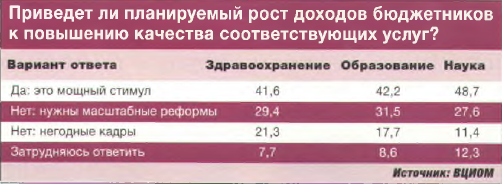

Следующий вопрос был сформулирован так: «Приведет ли планируемый рост доходов бюджетников к повышению качества соответствующих услуг?» Результаты этого опроса представлены в таблице.

Даже поверхностный анализ приведенных данных показывает, что три отрасли – здравоохранение, образование и наука – подчиняются разным тенденциям в смысле доверия населения. В наиболее печальном положении находится сфера здравоохранения: здесь доля оптимистов (41,6%), считающих фактор заработков достаточно мощным стимулом для роста качества услуг, явно ниже доли пессимистов (50,7%), придерживающихся мнения о необходимости полной институциональной «перетряски» отрасли и о несоответствии квалификации медиков и их отношения к людям современным нормам. Для сферы образования ситуация аналогичная, но менее ярко выраженная: 42,2% оптимистов против 49,2% пессимистов. В науке же наблюдается прямо противоположная картина: 48,7% оптимистов против 39% пессимистов на фоне высокой доли респондентов, не определившихся с ответом (12,3%).

Таким образом, из числа бюджетных отраслей, намеченных к активной поддержке со стороны государства, наука пользуется наибольшим доверием. Она в большей степени нуждается в деньгах, нежели в каких-либо институциональных или кадровых реформах. Отрасли же здравоохранения и образования, наоборот, в первую очередь нуждаются в реформах, а уже потом в приоритетном финансировании. Плохое финансовое обеспечение бюджетных отраслей традиционно для нашей страны демпфируется различного рода поборами и взятками со стороны врачей, медсестер, учителей и преподавателей. Такое положение вещей уже считается нормой, хотя по–прежнему всех раздражает.

В связи с этим интересны мнения людей о том, будут ли эти несанкционированные поборы меньше, если указанному контингенту будет обеспечен обещанный рост заработков. Как оказалось, лишь 33,2% населения считают, что поборы станут меньше. О том, что взятки не уменьшатся, заявили 54,0% опрошенных, 12,8% респондентов затруднились дать определенный ответ. Россияне выступают за улучшение благосостояния работников бюджетной сферы, но никаких серьезных социальных изменений вследствие этого они не ожидают. По-видимому, люди прекрасно понимают, что радикально изменить бюджетную сферу и отношение бюджетников к своему труду с помощью разовых «подачек» нельзя.

Теперь логично задать главный вопрос: в каком направлении изменит ситуацию в стране «новый курс» Путина? Опросы показали, что лишь 34,4% россиян надеются, что ситуация улучшится и благосостояние граждан возрастет. 7,8% россиян опасаются, что ситуация ухудшится и уровень жизни населения будет снижаться. Доминантная группа опрошенных (38,1%) полагает, что никаких существенных изменений не произойдет. И довольно большая группа населения (19,7%) вообще дезориентирована и не может дать никакого прогноза.

Как обеспечить?

Главное сомнение относительно «нового курса» Путина заключается в его реализуемости. Поможет ли власти специально созданный президентом Совет по реализации социальных проектов?

Большая часть населения (39,1%) придерживается мнения, что такой совет необходим, так как нынешняя государственная система управления не обеспечивает должного внимания к социальным проблемам. Другая группа (14%) полагает, что подобных органов создавать не следует – они все равно не помогут решить социальные проблемы. 24,3% опрошенных считают, что реализацией президентских планов должно заниматься правительство. И 22,6% респондентов не смогли определиться с ответом.

Однако помимо совета по реализации социальных проектов власть намеревается задействовать и еще один инструмент государственного управления – план. Так, разрабатываемый на 2006 г. бюджет страны будет являться одной из составляющих трехлетнего плана развития страны. Как относятся россияне к такому инструменту госрегулирования?

Оказывается, 25,8% населения считают, что следует вернуться к практике планирования, как это было в СССР. Еще 38,6% полагают, что планирование необходимо лишь по стратегическим направлениям. Доля тех, кто выступает против планирования, потому что для эффективного управления страной достаточно бюджета, составляет 17,4%. И 18,2% не смогли определить свою позицию. Таким образом, сторонников планирования оказалось гораздо больше, чем их противников: 64,4% против 17,4%. По-видимому, жесткость и необходимость выполнения обязательств, которые несет в себе любой план, импонируют российскому населению, и оно возлагает на «старый» инструмент госуправления вполне определенные надежды.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Не знают, но поддерживают// «Политический журнал», №35(86), 2005. С.72–74.