1. Введение

Во всех экономически развитых странах имеется развитая экономическая наука. В свою очередь развитая экономическая наука предполагает наличие достаточно эффективного рынка научных исследований, который включает в себя три группы участников – экономисты-исследователи (кто проводит исследования), вузы (где проводятся исследования) и экономические журналы (где презентуются результаты исследований) [1]. В общем случае наряду с вузами необходимо учитывать институты академической и ведомственной науки, однако в силу акцента Правительства РФ на усилении роли вузов и построении университетской модели науки в данной статье учитывается только этот тип институтов; при необходимости возможно расширение проводимого анализа.

В 2015 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ был запущен проект по регулярному составлению академических рейтингов, включающий следующие рейтинговые продукты: Рейтинг академической активности и популярности экономистов России (РААПЭ) [1]; Рейтинг ведущих экономических журналов России (РВЭЖ) [2]; Академический рейтинг высших экономических школ России (АРВЭШ) [3]. В 2016 г. были запущены два дополнительных рейтинга – Золотой рейтинг академической активности и популярности экономистов России (ЗРААПЭ) [4] и Рейтинг академической активности регионов России (экономика) (РААР) [5]. При этом результаты рейтингования экономистов, вузов и журналов нашли свое отражение в академических публикациях [6–8], тогда как относительно региональных особенностей рынка экономических исследований подобный анализ проведен не был. В настоящее время уже имеется три волны рейтингования академической активности регионов – за 2013–2015 гг. Причем за первые два года использовалась усеченная процедура рейтингования, а в 2015 г. был реализован «полный» алгоритм оценки регионов.

Имеющиеся в настоящий момент рейтинговые оценки свидетельствуют о крайне неравномерной организации российского рынка экономических исследований. Данное обстоятельство обусловило необходимость более тщательного исследования складывающейся пространственной модели отечественного научного рынка, что и составляет содержание данной статьи.

2. Идеология и методика рейтинга академической активности регионов России

Идея данного рейтинга состоит в составлении проранжированного списка регионов России, в которых ведутся экономические исследования. При этом само ранжирование осуществляется в зависимости от числа ведущих экономистов, экономических журналов и высших экономических школ, находящихся на территории соответствующих регионов. Алгоритм рейтинга основан на определении концентрации ресурсов, обеспечивающих продвижение в области экономической науки. При этом учитывается три естественных обстоятельства – наличие тех, кто наиболее активен в проведении экономических исследований (персональные исследователи), наличие организаций, где проводятся передовые исследования (вузы), наличие ведущих информационных площадок, где представлены лучшие экономические исследования (журналы). Таким образом, регионы, в которых сосредоточены основные ресурсы по генерации нового экономического знания, и выступают в качестве авангарда российской экономической науки.

Для определения позиции региона в соответствии с описанным принципом отбираются лучшие экономические журналы России, лучшие высшие экономические школы (вузы) России и ведущие экономисты страны. Данные по журналам берутся из Рейтинга ведущих экономических журналов России (РВЭЖ) [2], данные по вузам – из АРВЭШ [3], а данные по экономистам – из РААПЭ [1]. В выборку попадают все регионы страны (85) независимо от своих рейтинговых значений. Это означает, что некоторые регионы могут иметь нулевой рейтинг, составляя группу нерейтингуемых субъектов Российской Федерации.

Несмотря на простоту и доступность всех исходных данных для рейтингования регионов, в готовом виде подобный продукт отсутствует. В связи с этим разработчик данного рейтинга берет на себя функции по сбору, систематизации и обработке всей указанной информации. В 2013 и 2014 гг. Рейтинг академической активности регионов России (экономика) составлен в усеченном виде, т.е. при его составлении учитывались только журналы и вузы, тогда как данные по экономистам игнорировались. Это связано с тем обстоятельством, что данные по экономистам собираются только с 2015 г., что приводит к хронологической нестыковке трех рейтингов – рейтинга журналов и вузов с одной стороны и рейтинга экономистов – с другой. Начиная с 2015 г., РААР составляется по всем трем информационным базам, синхронизированным по времени. В связи с этим рассмотрим обобщенный алгоритм РААР для 2015 г.; усеченные алгоритмы за предыдущие годы рассмотрены в [5].

Алгоритм РААР включает несколько шагов.

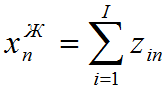

Шаг 1. На первом шаге формируется скоринговая величина n-го региона России в разрезе ведущих экономических журналов страны (хЖn), который представляет собой сумму баллов n-ого региона за счет сложения всех рейтинговых баллов ведущих экономических журнал, издаваемых на его территории:

(1)

(1)

где zin – рейтинговый балл i–ого журнала, издаваемого в n–ом регионе; I – число журналов, попавших в выборку (I=50). В дальнейшем полученный скоринг региона нормируется относительно общего числа участников рейтинга журналов с получением величины zЖn=xЖn/I.

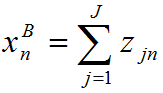

Шаг 2. На втором шаге формируется скоринговая величина n-го региона России в разрезе ведущих высших экономических школ (вузов) страны (хВn), который представляет собой сумму баллов n-ого региона за счет сложения всех рейтинговых баллов ведущих экономических школ, расположенных на его территории:

(2)

(2)

где zjn – рейтинговый балл публикационной активности j–ого вуза, расположенного в n–ом регионе; J – число вузов, попавших в выборку (J=57). В дальнейшем полученный скоринг региона нормируется относительно общего числа участников рейтинга вузов с получением величины zВn=xВn/J.

Напомним, что для определения публикационной активности вузов использовалась методология подсчета его публикаций на страницах лучших экономических журналов страны. В 2015 году использовалась выборка из 13 ведущих экономических журналов страны: «Вопросы экономики», «Российский журнал менеджмента», «Экономика и математические методы», «Экономический журнал ВШЭ», «Прикладная эконометрика», «Журнал Новой экономической ассоциации», «Корпоративные финансы», «Форсайт», «Проблемы управления», «Terra Economicus», «Экономическая политика», «Пространственная экономика», «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент». Эти журналы занимают первые 13 мест РВЭЖ за 2015 год из присутствующих в нем 50 изданий. При этом из РВЭШ заимствуется только показатель публикационной активности вузов; коэффициент стабильности и коэффициент кадрового потенциала не берутся во внимание.

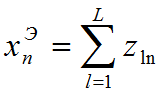

Шаг 3. На третьем шаге формируется скоринговая величина n-го региона России в разрезе ведущих экономистов страны (хЭn), который представляет собой сумму баллов n-ого региона за счет сложения всех рейтинговых баллов ведущих экономистов, работающих его территории:

(3)

(3)

где zln – рейтинговый балл l–ого экономиста, расположенного в n–ом регионе; L – число экономистов, попавших в выборку (L=500). В дальнейшем полученный скоринг региона нормируется относительно общего числа участников рейтинга экономистов с получением величины zЭn=xЭn/L.

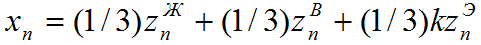

Шаг 4. Для построения итогового рейтинга регионов используется процедура равномерного взвешивания трех факторов:

(4)

(4)

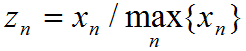

Полученная на основе формулы (4) величина xn нормируется для получения окончательной оценки zn.

(5)

(5)

3. Эмпирические результаты рейтингования

Результаты расчетов по описанному алгоритму получены на данных за 2015 год и приведены в табл.1. Регионы, получившие одинаковый рейтинговый балл, образуют группу регионов с соответствующими интервальными номерами.

Приведенная табл.1 фиксирует своеобразный портрет научного пространства России в сфере экономической науки. При этом даже беглый взгляд на РААР позволяет увидеть крайнюю неравномерность в развитии регионов страны. Например, в 32 из 85 регионов вообще не зафиксировано никаких достижений в экономической науке. Напомним, что в РААР учитываются только лучшие экономические журналы, лучшие экономисты и лучшие вузы, осуществляющие экономические исследования. Тем самым нулевые данные в графах соответствующих регионов означают следующее: экономисты в регионе работали и экономические исследования в данный год, безусловно, проводились, однако таковые носили «рутинный» характер и не смогли выйти на передовые позиции, которые стали бы заметны в масштабе всей страны. Таким образом, исследования многих регионов носили фоновый характер, но не предопределяли новые направления современной российской экономической науки. Ощутимый вклад в копилку наиболее значимых научных результатов, т.е. с zn>1%, внесли лишь 12 субъектов федерации. Именно эта дюжина регионов и формировала в 2015 году лицо отечественной экономики.

Таблица 1. Рейтинг академической активности регионов России (экономика), 2015.

|

Место |

Регион |

Скоринговый балл zВn, % |

Скоринговый балл zЖn, % |

Скоринговый балл zЭn, % |

Итоговый балл zn, % |

|

1 |

г. Москва |

3,589 |

38,179 |

13,832 |

100,00 |

|

2 |

г. Санкт-Петербург |

0,477 |

5,678 |

1,238 |

13,30 |

|

3 |

Новосибирская область |

0,068 |

3,152 |

1,058 |

7,70 |

|

4 |

Ростовская область |

0,138 |

3,341 |

0,132 |

6,50 |

|

5 |

Свердловская область |

0,066 |

2,210 |

0,430 |

4,87 |

|

6 |

Воронежская область |

0,037 |

0,000 |

1,826 |

3,35 |

|

7 |

Иркутская область |

0,026 |

1,138 |

0,312 |

2,66 |

|

8 |

Хабаровский край |

0,000 |

1,356 |

0,051 |

2,53 |

|

9 |

Краснодарский край |

0,009 |

0,000 |

0,920 |

1,67 |

|

10 |

Белгородская область |

0,000 |

0,000 |

0,884 |

1,59 |

|

11 |

Тюменская область |

0,000 |

0,864 |

0,000 |

1,55 |

|

12 |

Волгоградская область |

0,020 |

0,000 |

0,740 |

1,37 |

|

13 |

Ставропольский край |

0,000 |

0,000 |

0,448 |

0,81 |

|

14 |

Удмуртская Республика |

0,013 |

0,000 |

0,417 |

0,77 |

|

15 |

Самарская область |

0,033 |

0,000 |

0,368 |

0,72 |

|

16 |

Алтайский край |

0,000 |

0,000 |

0,371 |

0,67 |

|

17 |

Московская область |

0,007 |

0,000 |

0,348 |

0,64 |

|

18 |

Республика Дагестан |

0,000 |

0,000 |

0,313 |

0,56 |

|

19 |

Республика Башкортостан |

0,026 |

0,000 |

0,275 |

0,54 |

|

20 |

Вологодская область |

0,013 |

0,000 |

0,280 |

0,53 |

|

21 |

Орловская область |

0,000 |

0,000 |

0,221 |

0,40 |

|

22 |

Приморский край |

0,051 |

0,000 |

0,149 |

0,36 |

|

23 |

Тамбовская область |

0,000 |

0,000 |

0,185 |

0,33 |

|

24 |

Ульяновская область |

0,013 |

0,000 |

0,146 |

0,29 |

|

25 |

Нижегородская область |

0,026 |

0,000 |

0,133 |

0,29 |

|

26 |

Мурманская область |

0,000 |

0,000 |

0,152 |

0,27 |

|

27-28 |

Республика Татарстан |

0,000 |

0,000 |

0,100 |

0,18 |

|

27-28 |

Пермский край |

0,013 |

0,000 |

0,083 |

0,17 |

|

29-30 |

Оренбургская область |

0,000 |

0,000 |

0,084 |

0,15 |

|

29-30 |

Республика Карелия |

0,000 |

0,000 |

0,083 |

0,15 |

|

31-32 |

Челябинская область |

0,026 |

0,000 |

0,056 |

0,15 |

|

31-32 |

Калужская область |

0,000 |

0,000 |

0,076 |

0,14 |

|

33-35 |

Кемеровская область |

0,026 |

0,000 |

0,050 |

0,14 |

|

33-35 |

Томская область |

0,000 |

0,000 |

0,073 |

0,13 |

|

33-35 |

Липецкая область |

0,000 |

0,000 |

0,072 |

0,13 |

|

36 |

Кабардино-Балкарская Республика |

0,000 |

0,000 |

0,068 |

0,12 |

|

37 |

Забайкальский край |

0,000 |

0,000 |

0,060 |

0,11 |

|

38-39 |

Курская область |

0,000 |

0,000 |

0,051 |

0,09 |

|

38-39 |

Костромская область |

0,000 |

0,000 |

0,050 |

0,09 |

|

40-41 |

Республика Мордовия |

0,000 |

0,000 |

0,045 |

0,08 |

|

40-41 |

Омская область |

0,000 |

0,000 |

0,042 |

0,08 |

|

42-45 |

Пензенская область |

0,000 |

0,000 |

0,042 |

0,08 |

|

42-45 |

Саратовская область |

0,000 |

0,000 |

0,038 |

0,07 |

|

42-45 |

Республика Саха (Якутия) |

0,000 |

0,000 |

0,038 |

0,07 |

|

42-45 |

Тверская область |

0,000 |

0,000 |

0,037 |

0,07 |

|

46-47 |

Тульская область |

0,000 |

0,000 |

0,036 |

0,07 |

|

46-47 |

Чувашская Республика |

0,000 |

0,000 |

0,028 |

0,05 |

|

48-49 |

Амурская область |

0,026 |

0,000 |

0,000 |

0,05 |

|

48-49 |

Астраханская область |

0,026 |

0,000 |

0,000 |

0,05 |

|

50-51 |

Красноярский край |

0,013 |

0,000 |

0,000 |

0,02 |

|

50-51 |

Республика Северная Осетия - Алания |

0,013 |

0,000 |

0,000 |

0,02 |

|

52-53 |

Рязанская область |

0,007 |

0,000 |

0,000 |

0,01 |

|

52-53 |

г. Севастополь |

0,003 |

0,000 |

0,000 |

0,01 |

|

54-85 |

Архангельская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Брянская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Владимирская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Еврейская автономная область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Ивановская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Калининградская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Камчатский край |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Карачаево-Черкесская Республика |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Кировская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Курганская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Ленинградская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Магаданская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Ненецкий АО |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Новгородская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Псковская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Адыгея |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Алтай |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Бурятия |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Ингушетия |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Калмыкия |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Коми |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Крым |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Марий Эл |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Тыва |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Республика Хакасия |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Сахалинская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Смоленская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Ханты-Мансийский АО |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Чеченская Республика |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Чукотский автономный округ |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Ямало-Ненецкий АО |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

|

54-85 |

Ярославская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,00 |

Поученный вывод о высокой концентрации интеллектуального потенциала страны в области экономической науки сам по себе уже является настораживающим. Однако наличие трех волн рейтинговых исследований за 2013–2015 гг. в [5] позволяет провести еще более содержательный анализ относительно складывающихся тенденций общероссийского рынка экономических исследований.

4. Региональная олигополия на российском рынке экономических исследований

В настоящее время имеется динамика о региональной концентрации ведущих вузов и журналов страны (табл.2). Для максимально полного получения представления о характере региональной локализации субъектов рынка рассмотрим показатель групповой доли регионов и традиционный индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI). Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, все три рынка – экономистов, вузов и журналов – являются, по сути, монополистическими или, точнее олигополистическими. Так, коэффициенты HHI для всех трех показателей больше 1800%, т.е. все рынки подпадают под категорию высококонцентрированных. Если же учесть, что даже для рынка экономистов 2015 года HHI был выше своей критической отметки в 1,6 раза, а для рынка журналов и вузов – соответственно в 2,7 и 3,2 раза, то можно говорить, что мы имеем дело с ярко выраженной олигополией научного пространства страны в части экономической науки. Ни о какой нормальной конкуренции регионов на российском рынке экономических исследований говорить не приходится. Фактически мы имеем дело с концентрической моделью организации отечественной науки, когда все ресурсы и результаты в рамках указанного научного направления сосредоточены на строго ограниченном участке территории; остальное пространство страны оголено и не может принять участия в борьбе за право быть полноценным участником данного рынка. Иными словами, в Россия реализована модель с узким передовым научным ядром и обширной научной периферией.

Таблица 2. Региональная концентрация субъектов экономических исследований в России, %.

|

Показатель |

Рынок |

||

|

Журналов |

Вузов |

Экономистов |

|

|

2013 |

|||

|

Доля 1 региона |

63,3 |

66,4 |

- |

|

Доля 3 регионов |

83,9 |

82,1 |

- |

|

Доля 5 регионов |

91,1 |

85,3 |

- |

|

Доля 10 регионов |

100,0 |

90,3 |

- |

|

HHI |

4304,9 |

4601,8 |

- |

|

2014 |

|||

|

Доля 1 региона |

71,0 |

74,8 |

- |

|

Доля 3 регионов |

85,7 |

85,4 |

- |

|

Доля 5 регионов |

92,8 |

88,1 |

- |

|

Доля 10 регионов |

100,0 |

92,6 |

- |

|

HHI |

5209,2 |

5669,1 |

- |

|

2015 |

|||

|

Доля 1 региона |

68,3 |

75,3 |

52,3 |

|

Доля 3 регионов |

84,4 |

88,2 |

63,9 |

|

Доля 5 регионов |

94,0 |

91,0 |

71,4 |

|

Доля 10 регионов |

100,0 |

94,6 |

82,4 |

|

HHI |

4860,1 |

5786,1 |

2875,9 |

Во-вторых, феномен олигополии был устойчивым и имел тенденцию к усилению. Например, на временном интервале 2013–2015 г. HHI для рынка журналов увеличился на 13%, а для рынка вузов – на 26%. Это означает, что научное ядро регионов продолжает сжиматься, а пространство научной периферии – расширяться. Данный процесс эквивалентен постепенной маргинализации российских регионов, когда все большее число региональных участников рынка оказываются за бортом развернувшейся конкуренции. Все большее число регионов «выдавливается» с рынка передовых исследований, а сами регионы все в меньшей степени способны соответствовать современным общероссийским научным нормам.

Зададимся вполне резонным вопросом о том, как следует воспринимать обнаруженный факт олигополизации российского рынка экономических исследований. Дело в том, что данное явление недвусмысленно свидетельствует об эрозии научного пространства страны, когда региональные научные школы теряют конкурентоспособность и фактически безвозвратно исчезают. Это означает, что научная провинция перестает соответствовать общероссийским научным стандартам и замыкается на узких и малоперспективных проблемах. Прямым следствием такого положения дел станет обеднение интеллектуальной жизни российской провинции и ее превращение в хронического научного аутсайдера. В связи с этим продолжение установившейся тенденции в перспективе грозит разрушением единства общенационального научного пространства и деградацией рынка экономических исследований. Вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что подобное усиление позиций регионов-лидеров является естественным следствием ранних этапов развития конкурентных процессов, когда происходит жесткое размежевание передовых участников рынка и аутсайдеров. Окончательный ответ на вопрос о степени опасности наметившейся тенденции может быть дан через 3–4 года. Не исключено, что по мере стабилизации научного ядра и научных стандартов начнется формирование новых «центров силы» в регионах, в которых сейчас только создается научный потенциал.

Надо сказать, что сейчас уже намечается некоторая контртенденция олигополизации рынка. Так, если ввести в рассмотрение коэффициент вовлеченности федеральных округов (ФО) страны в борьбу за передовые позиции на рынке экономических исследований в виде отношения регионов, получивших ненулевой балл в РААР хотя бы по одному показателю, к числу всех регионов округа, то можно видеть определенное улучшение ситуации за 3 года (табл.3; в скобках приведена расшифровка отношения «активных» регионов к их общему числу в округе). Например, из 8 федеральных округов только в Южном ФО ситуация незначительно ухудшилась; в остальных округах диверсификация успехов возрастала.

Таблица 3. Коэффициент вовлеченности федеральных округов

|

Федеральные округа |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Центральный ФО |

38,9 |

44,4 |

72,2 |

|

Северо-Западный ФО |

18,2 |

27,3 |

36,4 |

|

Южный ФО* |

66,7 |

37,5 |

62,5 |

|

Северо-Кавказский ФО |

28,6 |

28,6 |

57,1 |

|

Поволжский ФО |

71,4 |

71,4 |

85,7 |

|

Уральский ФО |

50,0 |

50,0 |

50,0 |

|

Северный ФО |

50,0 |

66,7 |

66,7 |

|

Дальневосточный ФО |

33,3 |

11,1 |

44,4 |

* включая г. Севастополь и Республику Крым

Подчеркнем, что проведенные расчеты вскрывают довольно неоднозначные процессы. С одной стороны, все ресурсы рынка экономических исследований все явственнее группируются в небольшом числе регионов-лидеров, с другой – все больше регионов-аутсайдеров «выстреливают» одиночными достижениями. Последнее обстоятельство позволяет надеяться, что со временем локальные достижения провинции станут более масштабными и превратятся в устойчивую деятельность полноценных научных школ соответствующих регионов.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что пока процесс концентрации научных сил явно преобладает над отдельными попытками регионов войти в передовое научное пространство.

5. Региональные рынки журналов и вузов: продолжение коллапса

Для уяснения происходящих процессов рассмотрим более подробно рынки журналов и вузов, на которых происходили заметные олигопольные сдвиги.

В частности, обращает на себя тот факт, что число регионов, в которых сосредоточены все передовые экономические журналы, в 2013 и 2014 гг. составляло всего лишь 9, а в 2015 г. – 8. Следовательно, концентрация рынка увеличилась, хотя HHI в 2015 г. немного уменьшился по сравнению с 2014 г. (табл.2). Данное противоречие означает следующее: емкость рынка «активных» регионов, в которых выпускались ведущие журналы по экономике, сократилась с 9 до 8, но при этом среди оставшихся 8 регионов распределение потенциала журналов стало более равномерным и конкуренция между ними возросла. Иными словами, ослабление конкуренции за ведущие научные журналы в масштабе всего российского пространства шло параллельно с ростом конкуренции среди ядра «активных» регионов.

Рассмотрение состава «активных» регионов в динамике позволяет увидеть, что он был не слишком стабильным (табл.4). Только 5 регионов постоянно входили в число «активных», тогда как остальные регионы выпадали из списка лидеров. Таким образом, из 8–9 «активных» регионов только 5 демонстрировали по-настоящему стабильный успех (в табл.4 они помечены более темным цветом). Именно эти 5 регионов и образуют передовое региональное ядро научного пространства России; именно в этих субъектах федерации сосредоточены лучшие экономические журналы страны и, следовательно, именно в эти регионы стекается вся самая ценная информация в области экономической науки. Если же учесть, что идентифицированное региональное ядро составляет всего лишь 5,9% от общего числа регионов России, то можно утверждать следующее: региональный рынок журналов страны постепенно деградирует, а подавляющее большинство регионов не в состоянии даже включиться в борьбу за право считаться передовой научной площадкой.

Таблица 4. Состав «активных» регионов России, в которых издаются передовые экономические журналы.

|

2013 |

2014 |

2015 |

|

г. Москва |

г. Москва |

г. Москва |

|

г. Санкт-Петербург |

г. Санкт-Петербург |

г. Санкт-Петербург |

|

Новосибирская область |

Новосибирская область |

Новосибирская область |

|

Ростовская область |

Ростовская область |

Ростовская область |

|

Свердловская область |

Свердловская область |

Свердловская область |

|

Волгоградская область |

Иркутская область |

Иркутская область |

|

Московская область |

Тюменская область |

Тюменская область |

|

Брянская область |

Орловская область |

Хабаровский край |

|

Кемеровская область |

Республика Удмуртия |

- |

Похожую тенденцию к концентрации демонстрировали и высшие экономические школы (вузы), которые за рассматриваемые три года группировались во всё меньшем количестве регионов (табл.5). Так, если в 2013 г. ядро «активных» регионов, в которых присутствовали передовые вузы, вошедшие в РВЭШ, составляло 42,3% от числа всех регионов, то в 2015 г. оно сократилось до 29,4%. Таким образом, больше 2/3 всех регионов страны оказалось «выключено» из конкуренции за наличие передовых вузов, проводящих экономические исследования.

Таблица 5. Динамика рынка высших экономических школ

|

Показатель |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Число «активных» регионов |

36 |

35 |

25 |

|

Число вузов в РВЭШ |

127 |

76 |

57 |

Столь драматичные сдвиги на региональном рынке вузов произошли в основном из-за сокращения общего числа вузов, способных конкурировать на страницах передовых экономических журналов страны. Так, за два года – с 2013 по 2015 гг. – число вузов, фигурировавших в ведущих российских журналах по экономике, сократилось в 2,2 раза. Это означает, что сотрудники провинциальных университетов все активнее вытесняются со страниц самых престижных изданий России экономистами из наиболее известных и престижных вузов страны преимущественно столичного происхождения [2]. Таким образом, рынок ведущих высших экономических школ России также активно сжимается, а конкуренция между ними становится уделом немногих наиболее преуспевающих вузов. В данном случае особо следует отметить масштаб и скорость происходящих процессов – всего за два года ядро «активных» регионов сжалось на треть. Это не может ни настораживать.

Подобное положение дел отчасти явилось прямым следствием проводимой в последние годы Правительством РФ научно-технической политики. Наделение вузов особыми статусами (ведущий классический, федеральный, национальный исследовательский университет и т.п.) и включение их в специальные государственные программы (например, «5–100») спровоцировало дифференциацию в их научной результативности. Рядовые провинциальные вузы уже практически не в состоянии конкурировать со столичными грандами, которые зачастую еще обладают и соответствующей специализацией. Параллельно процессы концентрации передовых журналов и вузов в ограниченном числе регионов оказались сопряженными и взаимоподдерживающими. Например, крупные столичные вузы экономического профиля выпускают общероссийские экономические журналы, на страницах которого естественным образом доминируют сотрудники материнского вуза.

Чуть лучше обстоит ситуация с региональным рынком наиболее активных экономистов страны. Так, число «активных» регионов в этом случае в 2015 г. составляет 46, что почти в 2 раза лучше ситуации с вузами и почти в 6 раз – с журналами. Однако и в этом случае почти половина российского пространства устранено из процесса конкуренции за передовые кадры. Среди наиболее успешных регионов фигурируют Москва, Воронежская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Краснодарский край и др.

Более высокая активность рынка экономистов объясняется простым фактом: активные ученые даже в провинции могут проводить интересные исследования и посылать свои статьи в престижные столичные журналы; этот процесс зависит целиком и полностью от самих исследователей и не требует дополнительных ресурсов. В этом смысле рынок экономистов является самым демократичным и конкурентным, хотя и его характеристики в целом являются неудовлетворительными.

6. Заключение

Проведенный анализ данных РААР за 2013–2015 гг. со всей очевидностью показал катастрофичное «схлопывание» рынка экономических исследований. Идентифицированный коллапс проявляется в том, что все большее число регионов страны исключается из конкуренции на всех трех рассмотренных рынках – экономистов, журналов и вузов. Этот процесс равносилен постепенному разрушению научных школ в провинции и ресурсному оголению большинства регионов страны, что делает невозможным дальнейшее наращивание их научного потенциала. Учитывая, что экономическая наука идет в авангарде социального знания, коллапс регионального рынка экономических исследований может отрицательно сказаться на понимании возникающих в регионах проблем, качестве региональных стратегий и программ развития, а также на разработке адекватных ответов на социально-политические вызовы.

Несмотря на угрожающий характер рассмотренных тенденций, некоторые регионы до сих пор обладают определенным потенциалом для развития на своей территории современного экономического знания. Для этого необходимы современные подходы к управлению научным потенциалом вузов и научных организаций, отрицающие распыление кадровых и финансовых ресурсов. Однако правильное использование этих подходов – прерогатива местных руководителей научных коллективов.

Литература

1. Рейтинг академической активности и популярности экономистов России/ Неэргодическая экономика, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://nonerg-econ.ru/cat/18/7/.

2. Рейтинг ведущих экономических журналов России/ Неэргодическая экономика, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://nonerg-econ.ru/cat/18/8/.

3. Академический рейтинг высших экономических школ России/ Неэргодическая экономика, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://nonerg-econ.ru/cat/18/9/.

4. Золотой рейтинг академической активности и популярности экономистов России/ Неэргодическая экономика, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://nonerg-econ.ru/cat/18/57/.

5. Рейтинг академической активности регионов России (экономика)/ Неэргодическая экономика, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://nonerg-econ.ru/cat/17/70/.

6. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Опыт составления рейтинга российских экономических журналов// Вопросы экономики, №8, 2015. С.99–115.

7. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Рейтингование участников российского рынка экономических исследований// Журнал институциональных исследований, Том 7, №3, 2015. С.102–121.

8. Балацкий Е.В., Юревич М.А. Несбалансированность наукометрических РИНЦ-показателей российских экономистов// Журнал Новой экономической ассоциации, №2(30), 2016. С.176–180.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Концентрическая модель российского рынка экономических исследований// «Мир новой экономики», №2, 2017. С.82–92.

[1] Говоря о трех научных рынках, мы имеем в виду наличие механизмов формирования спроса, предложения и цены в данных экономических секторах, что в дальнейшем позволяет рассматривать различные рыночные процессы – концентрацию, монополизацию рынков и т.д. Однако во избежание деструктивных дискуссий укажем, что можно было бы просто говорить о трех типах участников сектора экономических исследований. Суть дела от этого не меняется.

[2] Данный процесс несущественно ослабляется, если учесть тот факт, что некоторые столичные вузы имеют филиалы во многих регионах страны и тем самым их успехи отчасти принадлежат регионам. Однако учет этого обстоятельства не меняет общего положения дел.