1. Исходная гипотеза

Вся российская история демонстрирует одно неистребимое качество ее социально-экономической системы – заторможенность реакции на вызовы современности. Такая российская особенность самой России часто обходится очень дорого.

Дело в том, что при возникновении потребности в изменении направленности развития и невозможности реализации этой потребности в системе накапливается большое социальное напряжение, которое рано или поздно получает свой выход в разрушительных и порой неадекватных действиях и самого населения, и правительства страны. Типичными примерами такой ментальной и управленческой консервативности России могут служить два события из ее новейшей истории.

Первое – переход от капитализма к социализму в результате социалистической революции 1917 года. Данное событие произошло из-за того, что царское правительство не могло осуществить требуемую индустриализацию страны. Но кто-то ее должен был сделать – и ее сделали коммунисты. Нельзя было и дальше оставаться аграрной страной, диссонанс между Россией и всем остальным миром становился слишком очевидным и болезненным. Коммунистическая партия решила эту проблему, осуществив коллективизацию, индустриализацию и электрификацию страны с последующим освоением космоса.

Второе событие – переход от социализма к капитализму в 1990-х годах. Данное событие произошло из-за того, что старое коммунистическое правительство не смогло осуществить переход от индустриального общества к информационному обществу. Нельзя было и дальше производить никому не нужные трактора и танки, нужны были современные информационные системы и развитая сфера услуг. Кто-то должен был это сделать – и это сделало правительство Б.Н.Ельцина.

Приведенные примеры показывают, как заторможенная реакция системы на вызовы современности приводит к революционным и очень болезненным сдвигам в жизни социума. Тем самым мы хотим подчеркнуть два обстоятельства. Первое – Россия действительно страдает от заторможенности адаптивного ментального механизма, причем как на уровне простого населения, так и на уровне правящей элиты. Второе – ментальный консерватизм, в конечном счете, приводит к сильным встряскам социума.

Данные обстоятельства имеют непосредственное отношение к мировому финансовому кризису-2008, который довольно быстро сказался на развитых странах, но почти не затронул Россию. Почему такое произошло? Что лежит в основе подобной нечувствительности России?

Уже сейчас можно утверждать, что до конца 2008 года Россия не испытала на себе последствий мирового кризиса в той мере, в которой это должно было бы произойти. Не вдаваясь в полемику по этому поводу, отметим лишь, что во многих регионах кризис воспринимается как некий фантом. Более того, шутки на тему неудавшегося кризиса заполонили все развлекательные порталы Интернета. Понятно, что при серьезном кризисе уже перестали бы шутить, а то, может, и перестали бы пользоваться самим Интернетом. Есть и поистине непостижимые факты: в момент мирового кризиса ликвидности, когда никто не может получить кредит, в столичных магазинах сети «Пятерочка» покупателей в декабре 2008 года буквально атаковали представители кредитных институтов с предложением выдачи краткосрочной ссуды. Что касается российской столицы, то пробки в ней не уменьшились, люди не пересели на общественный транспорт, а приезжие не разъехались по своим регионам. Следует признать, что для зрелого кризиса такие сцены не типичны.

Тем самым, как и в случае двух приведенных выше исторических примеров, налицо явное рассогласование реакции на кризис развитых стран и России. Банкротство крупнейших банков США, массовое закрытие кафе и ресторанов Европы, активизация политической оппозиции в Таиланде, политические манифестации в Турции, реанимация феномена морского пиратства в Сомали слишком явно контрастируют со спокойствием и безмятежностью России. Уже сейчас ясно, что 2008 год для России закончится заметным ростом ВВП, но это еще не все – правительство страны планирует и в следующем году обеспечить экономический рост в 5,5% годовых. Такие планы никак не вяжутся с кризисом.

Разумеется, у отмеченной устойчивости России к мировому кризису имеется множество чисто экономических причин, однако нам хотелось бы остановиться на ментальной составляющей этого процесса.

2. Относительный застой индексов социального самочувствия в период кризиса

На протяжении нескольких последних лет ВЦИОМ осуществляет ежемесячный мониторинг социального самочувствия населения страны. В рамках этого большого направления следует выделить мониторинг специально сконструированных шести индексов социальных настроений, которые более или менее комплексно отражают ситуацию в России с точки зрения ее субъективного восприятия населением. К их числу относятся следующие индикаторы: Y1 – индекс удовлетворенности жизнью, представляющий агрегатную оценку ответов на вопрос: «В какой мере Вас устраивает жизнь, которую Вы ведете?»; Y2 – индекс надежд с соответствующим ему вопросом: «Как Вы считаете, через год Ваша семья будет жить лучше или хуже, чем сейчас?»; Y3 – индекс материального благосостояния, дающий ответ на вопрос: «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?»; Y4 – индекс экономического положения страны и соответствующий ему вопрос: «Как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом?»; Y5 – индекс политического положения страны, дающий ответ на вопрос: «Как бы Вы оценили в целом нынешнюю политическую обстановку в России?»; Y6 – индекс согласия, который дает ответ на вопрос: «Насколько Вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении?».

Данные индексы являются хорошим индикатором ожиданий и настроений людей, что является незаменимым инструментом при идентификации кризиса. Дело в том, что любой кризис – это всегда кризис доверия, а феномен доверия имеет субъективное измерение и подвержен быстрым и сильным колебаниям. Поэтому индексы социального самочувствия являются, пожалуй, наиболее адекватным инструментом изучения кризисных явлений. А коль скоро это так, то посмотрим, как отреагировали эти индикаторы на мировой финансовый кризис.

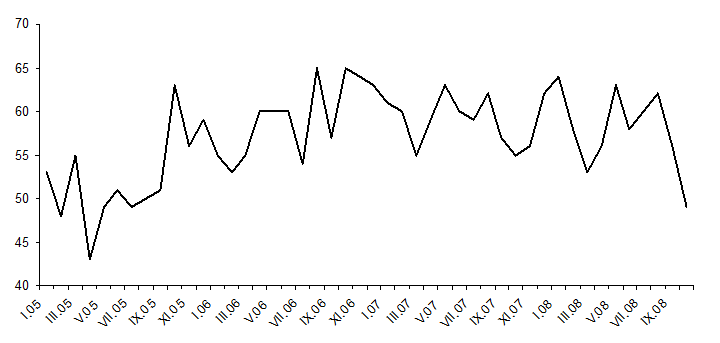

Оказывается, все они не претерпели катастрофического падения, как этого можно было ожидать в момент начавшейся паники на мировых фондовых рынках. Например, индекс удовлетворенности жизнью упал с 56% в 08.2008 до 48% в 10.2008 (рис.1). Таким образом, ощущения ухудшения ситуации имели место, но насколько они значительны?

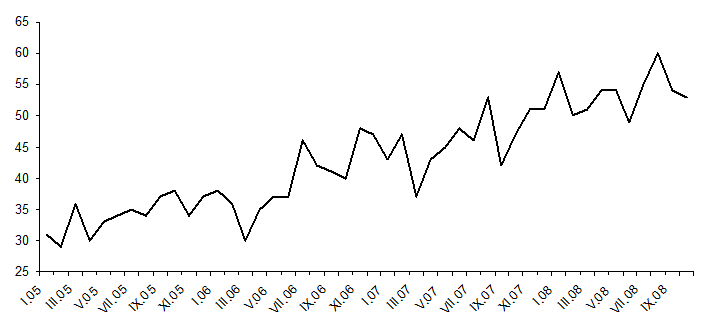

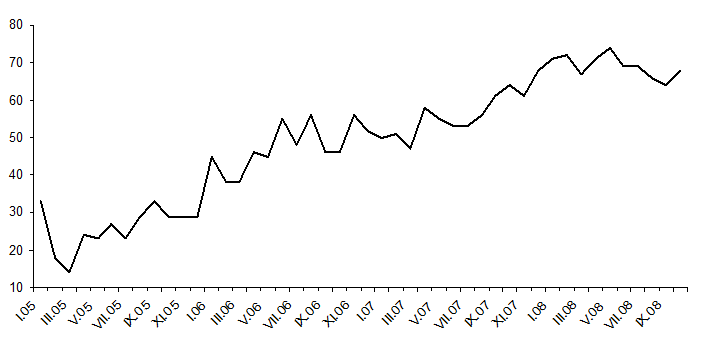

Рис.2. Индекс надежд («Как Вы считаете, через год Ваша семья будет жить лучше или хуже, чем сейчас?»).

Простейший анализ показывает, что никакой катастрофы в настроении россиян не произошло. Например, в 04.2005 индекс удовлетворенности жизнью составлял только 18%, а это означает, что в момент кризиса россияне находились в состоянии настоящей эйфории по сравнению с 2005 годом. Для примера: даже ровно год назад в 10.2007 он составлял 41%, что на 7 пунктов ниже, чем в период признания кризиса всем миром. Следовательно, в разгар кризиса население России чувствовало себя вполне хорошо и не испытывало разрушительных стрессов.

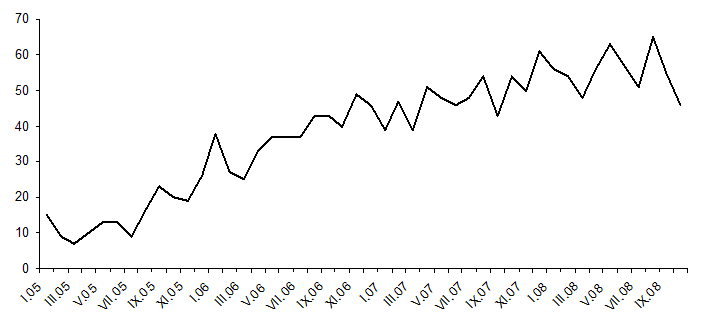

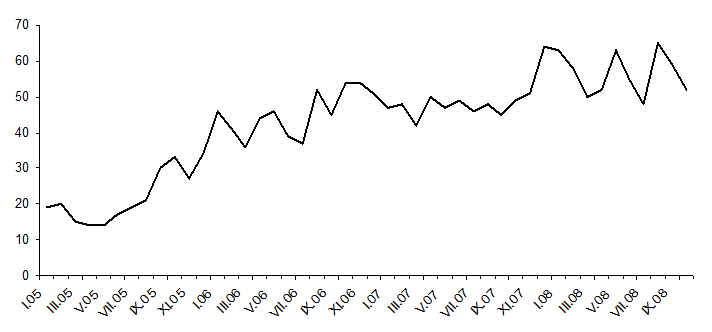

Индекс надежд с 62% в 08.2008 упал до 49% в 10.2008 (рис.2). Здесь ухудшение ситуации более откровенное, но и оно еще не было опасным. Так, в 04.2005 индекс надежд составлял только 43%, а это хуже, чем в момент кризиса. Индекс материального благосостояния упал с 60% в 08.2008 до 53% в 10.2008 (рис.3). Такое ухудшение ситуации может считаться незначительным. Для сравнения: в 10.2007 данный индикатор составлял 47%, а в 02.2005 – 29%. Следовательно, и по этому показателю Россия в начале кризиса была далека от «социального дна». Индекс экономического положения страны упал с 65% в 08.2008 до 46% в 10.2008 (рис.4). Хотя такое падение может показаться большим, но это не совсем так, если учесть огромную амплитуду колебаний данного индикатора. Для сравнения: в 10.2007 его величина составляла 54%, а в 03.2005 – 7%. Индекс согласия упал с 65% в 08.2008 до 52% в 10.2008 (рис.5). Для сравнения: в 10.2007 его значение составляло 49%, а в 04.2005 – 14%.

Рис.3. Индекс материального благосостояния («Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?»).

Рис.4. Индекс экономического положения страны («Как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом?»).

Рис.5. Индекс согласия («Насколько Вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении?»).

Особо следует сказать об индексе политического положения страны, который возрос (!) с 66% в 08.2008 до 68% в 10.2008 (рис.6). Таким образом, доверие к политической системе в момент кризиса парадоксальным образом возросло. Для сравнения: в 10.2007 индекс надежд составлял 64%, а в 03.2005 – 14%.

Рис.6. Индекс политического положения страны («Как бы Вы оценили в целом нынешнюю политическую обстановку в России?»).

Можно задаться и другим вопросом: насколько глубоким и беспрецедентным явился спад индексов социальных настроений? Имели место раньше подобные спады или такое понижение характерно только для длительных интервалов времени?

Оказывается, и здесь пока не просматривается катастрофы. Так, индекс удовлетворенности жизнью за период 08.2008-10.2008 упал на 8 процентных пунктов (п.п.), тогда как за период 01.2008-03.2008 – на 13 п.п. Следовательно, и раньше такие колебания имели место – и ничего страшного в этом нет. Индекс надежд за два месяца 08.2008-10.2008 снизился на 13 п.п., а за период 01.2008-03.2008 – на 11 п.п., т.е. перепады вполне сопоставимы по амплитуде. Индекс материального благосостояния за 08.2008-10.2008 мес. упал на 7 п.п., а за 01.2008-03.2008 – на 6 п.п. Индекс экономического положения страны упал за 08.2008-10.2008 мес. на 19 п.п., а за 11.2006-01.2007 – на 10 п.п. Индекс согласия за 08.2008-10.2008 снизился на 13 п.п., а за 05.2008-07.2008 – на 15 п.п. Таким образом, в целом то падение социальных настроений, которые было зафиксировано индексами в момент кризиса, находится в коридоре обычных колебаний.

Генеральный вывод, который вытекает из всех приведенных цифр таков: индексы социального самочувствия на начальную фазу мирового кризиса отреагировали довольно вяло. Тем самым можно констатировать, что население России восприняло кризис с определенным недоверием. Сразу оговоримся, что речь идет не о ситуации в Москве, где кризис даже в декабре 2008 г. почти не ощущался, а обо всей стране, т.к. данные опроса равномерно охватывают всю территорию России: 1600 человек в 42 регионах. Что касается столичного мегаполиса, то в отношении него вообще есть серьезные сомнения о наличии в нем кризисных проявлений [1].

Столь вялая реакция имеет свои положительные стороны, т.к. она блокировала панические настроения, которые характерны для любого кризиса. Однако есть у этой заторможенной реакции и свои отрицательные последствия – психологическая подготовка населения к кризису была отложена на его более зрелые фазы, когда любая адаптация идет сложнее.

3. Эффект ментальной инерции как амортизатор кризиса

Теперь зададимся другим вопросом: а почему россияне так относительно пассивно отреагировали на кризис? К этому вопросу непосредственно примыкает и другой: какой реакции населения следует ожидать в будущем?

Инструментарий индексов социальных настроений дает вполне определенные ответы на поставленные вопросы. Ранее нами уже была предпринята попытка исследования свойств траекторий индексов социальных настроений [2-3]. При этом был обнаружен эффект инерции в формировании социальных настроений. Иными словами, люди обладают некой «социальной памятью», благодаря которой ситуация из ближайшего прошлого переносится на настоящее [2]. Фактически речь идет об адаптивном механизме настройки социальных настроений. Однако при этом нами было установлено, что этот механизм все-таки не ведет к надуванию «социальных пузырей», когда ожидания полностью отрываются от реальности [3]. Указанные два факта, совмещаясь, позволяют объяснить то, что происходило с настроениями россиян в начальной фазе кризиса.

Во-первых, отсутствие социальных пузырей означает и отсутствие их «проколов» с катастрофическим лопанием. В свою очередь это означает, что не должно происходить слишком резкого пересмотра социальных ожиданий. Этим фактом и объясняется относительно медленное и мягкое сдувание оптимистичных настроений россиян.

Заметим, что данный факт не является самоочевидным, т.к. по своей природе индексы социальных ожиданий эквивалентны биржевым индексам, которые в период кризиса обрушиваются очень резко и амплитудно. Для примера: в начале кризиса в России биржевой индекс РТС упал на 73%, что отбросило страну по данному показателю на конец 2005 года, тогда как по индексам социальных настроений падение было в коридоре 11,7-29,2%, что не выходит за рамки 2007 года. Например, индекс удовлетворенности жизнью упал на 14,3% относительно своего максимума, индекс надежд – на 20,9%, индекс материального благосостояния – на 11,7%, индекс экономического положения – на 29,2%, индекс согласия – на 20,0%. В среднем падение составило 19%, что несопоставимо с обрушением индекса РТС на 73%.

Таким образом, для России отсутствие жесткого сопряжения фондовых и социальных пузырей и привело к амортизации психологических стрессов населения в первой фазе кризиса.

Во-вторых, наличие лагов в формировании социальных настроений ведет к торможению их падения после разворота тенденции. Напомним, что в ходе вычислительных экспериментов нами была установлена глубина социальной памяти для индекса удовлетворенности жизнью, индекса экономического положения страны, индекса согласия и индекса материального благосостояния в 3 месяца, для индекса надежд – в 2 месяца, а для индекса политического положения страны – в 4 месяца. Данный факт хорошо объясняет то, что индекс политического положения страны не успел упасть, т.к. лаг в 4 месяца еще не прошел с начала кризиса, и это затормозило пересмотр настроений. Эффекты в динамике остальных индексов объясняются аналогично.

Наличие эффекта инерции имеет еще одно важное следствие и полезно при прогнозировании последующих сдвигов в настроении населения. Что здесь можно утверждать?

Во-первых, при развороте тенденции в сторону пессимизма процесс существенно тормозится за счет эффекта инерции. Это означает, что на протяжении первых 3-4 месяцев с момента осознания факта кризиса падение социальных настроений происходит не слишком быстро, потому что оно базируется на данных о предыдущем улучшении ситуации. Таким образом, в России объективно существует «период раскачки», равный 3-4 месяцам, а это довольно большой период для кризисных явлений. Если исходить из этих оценок и из того, что кризис дал о себе знать только в сентябре 2008 г., то «период раскачки» в России закончится только к началу 2009 года; по вопросу политической обстановки в стране начало глобального переосмысления ситуации начнется вообще не ранее февраля 2009 года. Это означает, что по сравнению со многими странами для России кризис отодвигается почти на полгода.

Во-вторых, по истечении 3-4 месяцев, когда окончательно оформится тенденция к падению социальных настроений, их дальнейшее падение не только продолжится, но и, по-видимому, ускорится. Это будет связано с тем, что дальнейшие ожидания будут формироваться уже на основе данных о предыдущем ухудшении ситуации. С этого момента весь прошлый негатив будет переноситься на текущие ожидания, усугубляя фактические проблемы. Как уже было сказано, резкое ухудшение настроения россиян начнется с января-февраля 2009 года. Именно в этот период следует ожидать зрелой формы экономической депрессии.

Впоследствии, когда экономика начнет преодолевать кризисные явления, эффект инерции будет действовать опять-таки в сторону торможения улучшения настроения населения. Этот означает, что Россия позже других войдет в режим нормального развития.

4. «Навес» непонимания и избыточного доверия

Рассмотрение феномена инерции мышления россиян, которые слабо реагируют на кризисные процессы, нуждается в углублении. Здесь в качестве главного выступает следующий вопрос: что лежит в основе самого эффекта инерции?

Было бы неправомерно полагать, что инерция просто присуща российской ментальности и у нее нет никакого объяснения. На наш взгляд, здесь есть две фундаментальные причины: непонимание природы и масштаба надвигающегося кризиса; избыточное доверие к властям и окружающему миру. Обе эти причины связаны между собой. Неадекватное информирование и непонимание ситуации как следствие влекут за собой неоправданное доверие к субъектам рынка.

Надо сказать, что феномен доверия в период кризиса уже нашел отражение в литературе [4]; в более широком контексте феномен доверия рассматривался в работах зарубежных авторов [5-6].

Коротко обсудим эти аспекты в количественном измерении.

Так, проведенные ВЦИОМ обследования 15-16 ноября 2008 показали, что 49% россиян полагает, что вероятность задержек заработных плат для них либо очень низка (27%), либо ее вообще нет (22%) [7]. Лишь 6% опрошенных уверены в том, что в ближайшие 2-3 месяца будут задержки выплаты заработной платы. Тем самым никаких серьезных страхов перед кризисом у россиян не наблюдалось. Скорее наоборот: все продолжали жить прежней жизнью. Об этом свидетельствует и тот факт, что каждый четвертый житель искал возможность подработать, а 8% наших сограждан потребовали повышения заработной платы у работодателя. Такие действия характерны скорее для перегретой экономики, нежели для коллапсирующего хозяйства.

Оптимистичные надежды населения, судя по всему, базируются на совершенно необоснованной уверенности в непотопляемости предприятий-работодателей. Так, 66% опрошенных считают, что их заводам и фирмам проблемы не грозят, и только 22% позволяют себе сомнения в их будущем благополучии. Трудно объяснить природу такого высокого доверия населения компаниям, однако само это доверие является симптоматичным для первой фазы российского кризиса.

Частичным объяснением таких аномалий может служить финансовая безграмотность россиян. Например, в ходе опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), выяснилось, что многие граждане вообще не знают о существовании программы по страхованию вкладов [8]. Более того, информация о том, что сумма покрытия банковских депозитов увеличивается до 700 тыс. рублей при их 100-процентном покрытии, привела к обратному эффекту – люди, не поняв, о чем идет речь, ринулись в банки закрывать вклады. Так что имели место и небольшие панические всплески по причине полного непонимания экономической ситуации.

Покупку недвижимости россияне устойчиво считали самым надежным способом вложения денег, и через 2 месяца после начала кризиса число приверженцев подобной стратегии сократилось всего лишь на 3% – с 51% до 48%. Данный факт опять-таки подтверждает, что кризисное охлаждение происходило очень медленно.

Не менее парадоксальной выглядит ситуация с кредитами. Вопреки всем экономическим аксиомам, довольно большое число людей (15%) полагали, что во время кризиса целесообразно брать кредиты, поскольку деньги будут обесцениваться, а ставка, как им казалось, останется неизменной.

И еще один штрих к нарисованной картине дают опросы населения в отношении властей. Как оказалось, невзирая на кризисные явления в экономике страны, россияне по-прежнему доверяли премьер-министру В.Путину и президенту Д.Медведеву. Если говорить о рейтинге поддержки населением деятельности правительства, то кризис на нем также никак не сказался. Если в 2004 году деятельность кабинета министров высоко оценивало лишь 32% опрошенных, то в октябре 2008 года эта цифра составляла уже 55%, а в ноябре она понизилась до 53%. Таким образом, на начальном этапе кризиса россияне не возлагали вину за кризис на правительство и продолжали оказывать ему высокое доверие.

Таким образом, начальная фаза кризиса в России складывалась в пользу финансовых институтов, правительства страны и компаний-работодателей. При развитии и усугубления кризиса доверие населения к ним, по всей видимости, будет постепенно уменьшаться, что само по себе окажет усиливающее действие на кризис.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Качалов А.В. Кризис в Москве: простите, вы о чем?// «Капитал страны», 05.12.2008.

2. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Эффект инерции в формировании социальных настроений// «Мониторинг общественного мнения», №3, 2007.

3. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Прогнозирование настроений населения и идентификация «социальных пузырей» // «Мониторинг общественного мнения», №1, 2008.

4. Бабич Н. Кризис как наказание безбожникам: неполиткорректная гипотеза// «Капитал страны», 10.11.2008.

5. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО «Издательство АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2004.

6. Харрисон Л. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру и спасти ее от самой себя. М.: Новое издательство. 2008.

7. http://wciom.ru (официальный сайт ВЦИОМ).

8. www.nacfin.ru (официальный сайт НАФИ).

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Экономические проблемы и ожидания населения// «Мониторинг общественного мнения», №4(88), 2008. С.5-13.