Введение

Пройдя четверть XXI века, человечество снова оказалось в состоянии жесткого термоядерного противостояния США и России, в основе которого лежит геополитический конфликт на Украине. Ситуация на Ближнем Востоке также является крайне взрывоопасной и способна спровоцировать разрушительное столкновение между Израилем и Ираном. Такой ход событий не может радовать и в очередной раз ставит на повестку дня вопрос об адекватности действий политического истеблишмента многих стран мира. В этой связи представляется крайне своевременным переиздание книги Карло Чиполлы (Carlo Cipolla) о человеческой глупости, впервые увидевшей свет еще в 1976 г. (Чиполла, 2024).

Указанная книга давно стала интеллектуальным бестселлером, однако до нынешнего времени она воспринималась в основном как некое сатирическое эссе, не подпадающее под формат академического исследования. Однако за прошедшие почти полвека с момента выхода первого издания в экономической науке накопился материал, который позволяет вернуться к идеям итальянского историка экономики на иной теоретической и эмпирической основе и постараться переосмыслить их в контексте традиционной макроэкономики. Более того, сегодня есть возможность снять тот излишний эпатаж и эмоциональный пафос, который изначально был присущ работе Чиполлы.

Такой ренессанс к книге итальянца представляется вполне оправданным, если учесть его более чем солидные научные заслуги, отмеченные членством в национальных академиях наук Италии, Великобритании и США. Даже аналитики из Индонезии справедливо отмечают, что работа Чиполлы – отнюдь не проявление цинизма или пораженчества, а конструктивная попытка пролить свет на важное препятствие на пути прогресса человечества и устранить его (Abia, Viani, Silaen, Anggraini, Hidayattulloh, 2023). Предложенная в (Чиполла, 2024) двумерная диаграмма поведения индивидуума в социуме получила всеобщее признание и даже стимулировала междисциплинарное модельное исследование о влиянии случайных людей на работу парламента (Pluchino, Garofalo, Rapisarda, Spagano, Caserta, 2011), которое в свою очередь имело международную общественную огласку [1]. Немного позже на основе агент–ориентированной модели концепция Чиполлы тестировалась на предмет соответствия теории естественной эволюции; результат оказался в целом положительным, позволив даже сформулировать условие его устойчивости – взаимодействия между агентами должны представлять собой игру с нулевой суммой (Tettamanzi, Da Costa Pereira, 2014).

Проблема, подлежащая рассмотрению, состоит в увязывании свойств двух групп экономических агентов соответственно с конструктивным и деструктивным поведением с макроэкономическими процессами экономического роста и социального развития. С формальной точки зрения это равносильно рассмотрению в рамках единой макроэкономической логики двух групп населения – тех, кто создает новую добавленную стоимость, и тех, кто ее своими действиями фактически уничтожает.

Цель статьи состоит в формализации основных положений К. Чиполлы относительно поведенческих паттернов людей и их встраивание в общую макроэкономическую логику. Для этого необходимо решить две взаимосвязанные задачи. Первая: построить модель экономического роста с учетом разных категорий населения с принципиально разным поведением – конструктивным и деструктивным; вторая – определить критические значения величины деструктивной группы населения, которые нарушают траекторию экономического роста.

Методология исследования заключается в распространении теории производственных функций на гетерогенное населения страны, которое распадается на две качественно неоднородные по своим поведенческим свойствам социальные группы. Метод исследования состоит в динамизации производственной функции с учетом структуры населения для получения дифференциального уравнения экономического роста, математический анализ которого позволяет установить свойства моделируемой системы. Новизна авторского подхода заключается в проецировании поведенческих свойств экономических агентов на процесс экономического роста, а также в обобщении и новых интерпретациях действий разных социальных групп в рамках макроэкономической системы.

Феномен глупости: обзор смежных идей

Концепция Чиполлы привносит в экономику инновационный элемент, связанный с учетом феномена глупости. Как оказывается, этот «новый» фактор эволюции человечества способен систематически охлаждать экономический рост, а иногда, может быть, и приостанавливать его. В этом контексте можно говорить о расширении исторического анализа с учетом ранее утерянного биосоциального фактора.

Насколько такой пассаж можно считать правомерным?

Ответ на поставленный вопрос должен быть положительным по следующим причинам.

Во-первых, глупость как явление сопоставимо с такой не менее эфемерной и трудноуловимой стороной нашей жизни, как счастье. Тем не менее сегодня уже существует вполне самостоятельное направление экономической науки – экономика счастья (Лэйард, 2012). И это направление является междисциплинарным – счастьем занимаются экономисты, социологи, психологи, философы и специалисты по нейронауке. Есть все основания считать, что глупость из этой категории междисциплинарных исследований.

Во-вторых, глупость по своей сущности является чем-то противоположным человеческому капиталу, который также стал неотъемлемым элементом экономической теории (Беккер, 2003). Если человеческий капитал представляет собой совокупность навыков, знаний и мотивации, которые увеличивают эффективность труда и производства, то глупость, наоборот, проявляется в наборе ошибок, ведущих к снижению продуктивности как действий отдельных людей, так и всей социальной системы. Глупость и человеческий капитал, рассмотренные вместе, делают экономический анализ более полным и симметричным.

В-третьих, глупость как биологическое явление выступает в качестве антипода таланта. Между тем сегодня уже существует теория распределения талантов с эмпирическими подтверждениями (Натхов, Полищук, 2012; Natkhov, Polishchuk, 2019). Как талант, так и глупость считаются врожденными качествами, имеющими решающее значение при структурировании общества и распределении по профессиональным нишам. В паре эти два явления также могли бы сделать экономический анализ более комплексным.

В-четвертых, феномен глупости отнюдь не является первым упущенным фактором развития человеческого сообщества. Так, уже предпринимались попытки по радикальному переосмыслению эволюции нашей цивилизации под влиянием психоактивных веществ (Маккенна, 1995). Растительные психоделики [2] на заре человечества позволяли сглаживать чувство голода, повышать выносливость организма, обострять зрение и слух, формировать холистическое мировосприятие; позже вкусовые добавки с ничтожной психоактивностью – сахар, кофе, чай, какао, пряности и т.п. – инициировали колониальные завоевания и международную торговлю (Маккенна, 1995). Имеются яркие примеры становления разных видов искусства и визионерских подходов в них благодаря употреблению психоделиков (Хаксли, 2019). Сейчас уже доказано, что психотропные препараты обладают терапевтическим свойством и позволяют помогать пациентам, неизлечимым никакими другими способами (Гроф, 2023). Тем не менее фактор психоделиков, равно как и фактор глупости, пока не интегрирован в теорию социального развития.

В-пятых, рассмотрение когорты глупцов имеет определенные аналоги в теории элит. Например, в теории П. Турчина помимо власть предержащих элит фигурируют так называемые контрэлиты, размер которых на разных исторических отрезках может весьма сильно изменяться (Турчин, 2024). Однако именно взаимодействие элит и контрэлит выступает движущей силой эволюции государства, равно как и главной причиной периодического крушения самой государственности. Нет никаких серьезных оснований полагать, что популяция глупцов не выполняет аналогичной миссии в разогреве и охлаждении экономического роста. По крайне мере, Насcим Талеб напрямую говорит об этом в своем отзыве на книгу Чиполлы: «Может быть, это Мать–Природа (или Бог, если вы в него верите) желает замедлить скорость прогресса, притормозить расширение бизнеса вашего работодателя, не допустить экспоненциального роста ВВП, чтобы экономика не перегревалась? Может быть, для этого был создан глупец, который действует и против собственного, и против общественного интереса?» [3]

В-шестых, в инструментальном отношении также имеются прецеденты по учету разных слоев рабочей силы – сотрудников частного и государственного секторов экономики, функциональные различия которых описываются так называемой функцией Финдли–Уилсона (Findlay, Wilson, 1984). Более того, эта зависимость была успешно перенесена на описание экономического роста с учетом элит и контрэлит (Балацкий, 2024). Нет никаких противопоказаний для применения этого подхода для интеграции глупцов в схему экономического роста.

Таким образом, сегодня имеются все теоретические, эмпирические и инструментальные основания для того, чтобы заново пересмотреть работу Чиполлы в разрезе макроэкономики глупости. Однако подобная терминология плохо соответствует академическим стандартам и может вызывать вполне естественное эмоциональное и интеллектуальное отторжение у особо чувствительных натур. В связи с этим можно предложить некий временный эквивалент без потери смысла – макроэкономика ошибок. Дело в том, что наличие популяции глупцов является просто–напросто персонификацией процесса принятия неправильных решений, совершения ошибок. В более широкой трактовке ошибки могут совершать не только глупцы, но и умные люди, но, например, в экстремальных условиях или при крайне усложнившихся обстоятельствах. В связи с этим в экономике появляется некий источник ошибок в виде контингента определенных лиц, а сам поток ошибок в зависимости от своей интенсивности влияет на макроэкономический результат. Тогда вопрос о том, насколько глупы или умны люди, генерирующие пресловутый поток ошибок, отодвигается на второй план и не имеет принципиального значения. В этом же ключе можно использовать и еще одну терминологию – макроэкономику сложности, когда сами ошибки порождаются чрезмерно усложнившейся социальной системой. В этом случае источником ошибок выступает сама же система, которая «перекладывает» эти ошибки преимущественно на конкретных глупых индивидуумов, после чего ошибки понижают эффективность системы. Далее мы будем рассматривать макроэкономику ошибок и макроэкономику глупости в качестве синонимов, используя ту или иную интерпретацию в зависимости от целей исследования, а чуть позже дадим обобщение этих явлений. Главным в данном случае для нас является то, что явления сложности, глупости и ошибок тесно связаны между собой в единый причинно–следственный узел.

Микроэкономика глупости: типология участников рынка

Следуя логике Чиполлы, с точки зрения наличия ума или глупости следует различать четыре группы индивидуумов в зависимости от комбинации бинарных исходов по двум направлениям: результатов действий человека для себя самого и для окружающих людей; направленности результата – положительной или отрицательной. Тогда классификация субъектов рынка может быть представлена в табл. 1.

В соответствии с таким представлением умные люди способны получать выгоду, принося ее и другим; жулики переносят чужое благо себе, а простаки – своё благо передают другим; глупцы же наносят вред себе и другим. Таким образом, умники созидают новые блага, жулики и простаки их перераспределяют, но не создают, а глупцы – уничтожают. Последнее обстоятельство и предопределяет разрушительную роль глупцов в экономике и социальной системе.

Таблица 1. Типология субъектов рынка по их ментальным свойствам

|

Результат для себя |

Результат для других |

|

|

Отрицательный |

Положительный |

|

|

Отрицательный |

Глупцы |

Простаки (альтруисты) |

|

Положительный |

Жулики (эгоисты) |

Умники |

Составлено автором по (Чиполла, 2024).

Табл. 1 дает представление о структуре распределения экономических агентов в обществе. На первый взгляд, данная типология представляется слишком рафинированной и идеализированной из-за того, что каждый человек часто действует непоследовательно, а иногда ведет себя как откровенный глупец, а потому строго разнести субъектов по представленным типам затруднительно. Однако Чиполла снимает этот контраргумент: все многообразие действий человека может быть агрегировано в средневзвешенное значение, которое в итоге и определит его место среди 4 квадрантов рис. 1.

Разумеется, самая простая схема идентификации людей предполагает денежную оценку их поведения в виде прибыли и ущерба, однако эти категории могут быть выражены и в нематериальной форме; суть дела от этого не меняется. Результат для общества (других людей) определяется как сумма состояний для отдельных лиц, попавших в зону влияния субъекта [4].

Помимо численности глупцов в обществе для их влияния на макропроцессы важна еще сила или проявленность их глупости. Как оказывается, и здесь имеет место пересечение двух бинарных исходов: по биологической и по социальной шкале (рис. 2). С биологической точки зрения глупец может быть просто вполне выраженным, а может получить ген глупости по наследству в исключительной дозе. По социальной шкале он может обладать властью, занимая ответственные посты в политических и корпоративных структурах, а может не иметь таковой. Наличие власти делает глупца крайне опасным для общества. Если глупость человека ограничена, и он не обладает властью, то он представляет локальную опасность – исключительно на своем месте. Если же глупость человека тотальна, и он находится на вершине властной иерархии, то он становится глобально опасным – в масштабе всей социальной системы (рис. 2).

В дальнейшем целесообразно отталкиваться от следующих базовых положений Чиполлы относительно феномена глупости.

1. Люди не равны от рождения: одни глупы, а другие – нет. Глупость на зависит от культурных и социальных факторов, это типичный продукт биологии – как, например, рыжий цвет волос или принадлежность к той или иной группе крови.

2. Доля глупцов (Чиполла обозначает ее буквой γ) постоянна во времени и во всех социальных и биологических подгруппах. Глупцы составляют одинаковую долю среди мужчин и женщин, среди бедных и богатых, среди негров, белых, желтых и красных, среди дворников и нобелевских лауреатов и т.п. Как при рождении доли мальчиков и девочек примерно равны во всех географических ареалах и во всех народах, так и доля глупцов тяготеет к стандартизации.

3. Механизмы поддержания влияния глупцов разнообразны: в доиндустриальную эпоху это классовая и кастовая системы, когда в богатой и влиятельной семье рождались идиоты, занимавшие со временем высокие посты; в современном мире социальным лифтом для идиотов стали политические партии и бюрократические системы вкупе с демократией, которая позволяет глупцам реализовать свой потенциал.

4. В обществах, переживающих подъем и упадок, доля глупцов одинакова, однако неодинаковы величины умников и жуликов и их отношение к глупцам. Именно переход умников в когорту жуликов характерен для деградирующих сообществ, равно как и их равнодушие к глупцам, которым дозволяется проявлять активность и осуществлять больше разрушительных действий.

Макроэкономика глупости: режимы экономического роста

Развивая концепцию Чиполлы с учетом опыта моделирования элит и контрэлит (Балацкий, 2024), рассмотрим максимально простую макроэкономическую модель:

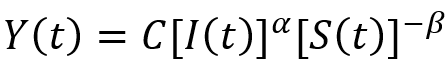

(1)

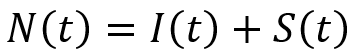

(2)

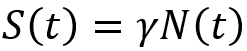

(2)

(3)

(3)

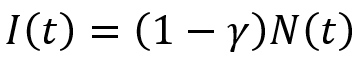

(4)

(4)

где Y – объем произведенного ВВП; I – численность умников в стране; S – численность глупцов; N – общая численность населения страны; C>0, α>0 и β>0 – параметры функции Кобба–Дугласа (1); γ – доля глупцов в населении государства; t – время (год).

В представленной форме функция (1) определяет зависимость национального производства (Y) от численности умников (I) и глупцов (S), когда первые создают добавленную стоимость (α>0), а вторые – уничтожают ее (–β<0). Уравнение (2) определяет баланс населения, а уравнения (3) и (4) – структуру населения.

В рамках введенных обозначений I и S – это численность умников и глупцов, градация которых представлена в табл. 1, а α и β – сила ума и глупости соответственно, что отражено в табл. 2.

Таблица 2. Типология глупцов в зависимости от масштаба наносимого ими вреда

|

Биологический фактор |

Социальный фактор |

|

|

Отсутствие власти |

Наличие власти |

|

|

Генетически выраженная глупость |

Негодный работник |

Негодный начальник |

|

Генетически тотальная глупость |

Опасный работник |

Опасный начальник |

Составлено автором по (Чиполла, 2024).

В модели (1)–(4) фигурирует только две популяции в отличие от рассмотренных выше четырех групп населения. Этот означает, что жулики, которые берут себе меньше, чем наносимый ими ущерб, добавляются к группе умников, равно как и простаки, приносящие другим пользу в большем размере, чем их собственные потери; остальные жулики и простаки попадают в категорию глупых. Такое упрощение позволяет гораздо более выпукло отобразить процесс экономического роста с учетом групп населения с разным функционалом.

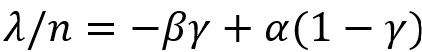

Если ввести показатели темпов экономического роста (λ=(dY/dt)/Y=ΔY/Y) и населения (n=(dN/dt)/N=ΔN/N), то уравнение экономического роста можно записать в следующем виде:

(5)

(5)

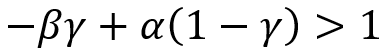

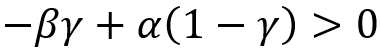

Уравнение (5) позволяет определить два содержательных режима:

(6)

(6)

(7)

(7)

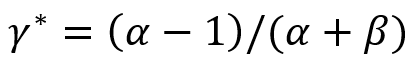

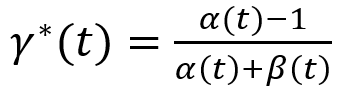

Неравенство (6) позволяет определить критическую долю глупцов, при которой еще происходит рост благосостояния населения (душевого ВВП), а неравенство (7) позволяет определить критическую долю глупцов, при которой еще поддерживается экономический рост (ВВП) при растущем населении. Это означает, что среднее благосостояние населения растет (λ/n>1), если γ<γ* при n>0, где

(8)

(8)

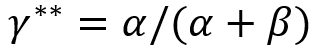

Соответственно экономический рост поддерживается (λ>0), когда γ<γ** при n>0, где

(9)

(9)

Из формул (8) и (9) видно, что граница первого рода γ* предъявляет более жесткие требования к масштабу глупости в обществе, нежели граница второго рода γ**. Однако для понимания масштаба указанных требований следует обратиться к результатам сценарных расчетов, в которых проверялось соотношение сил умников и глупцов: ω=α/β (табл. 3).

Таблица 3. Результаты сценарных расчетов

|

Сценарий |

Параметры |

||||

|

α |

β |

ω |

γ* |

γ** |

|

|

№1 |

2,00 |

0,40 |

5,00 |

0,42 |

0,83 |

|

№2 |

1,60 |

0,40 |

4,00 |

0,30 |

0,80 |

|

№3 |

1,50 |

0,40 |

3,75 |

0,26 |

0,79 |

|

№4 |

1,10 |

0,40 |

2,75 |

0,07 |

0,73 |

|

№5 |

0,25 |

0,40 |

0,63 |

–1,15 |

0,38 |

|

№6 |

0,20 |

0,40 |

0,50 |

–1,33 |

0,33 |

|

№7 |

0,15 |

0,40 |

0,38 |

–1,55 |

0,27 |

|

№8 |

0,10 |

0,40 |

0,25 |

–1,80 |

0,20 |

|

№9 |

0,05 |

0,40 |

0,13 |

–2,11 |

0,11 |

|

№10 |

0,03 |

0,40 |

0,06 |

–2,29 |

0,06 |

Составлено автором на основе уравнения (6).

Наиболее содержательными представляются первые 4 сценария табл. 3. Например, если влияние на экономику со стороны умников в 5 раз больше, чем со стороны глупцов, то и терпимость общественного благосостояния к глупцам довольно высока – дозволенная норма составляет 2/5 всего населения. Если же соотношение ω становится меньше 3, то экономика может выдержать только 7% глупых людей. Что касается влияния глупцов на сам экономический рост, то им довольно сложно его приостановить – отряд идиотов должен быть огромным. Ситуация становится драматичной только в том случае, когда власть в стране оказывается почти полностью в руках глупцов (сценарии №9 и №10). Как это ни странно, но проведенные расчеты показывают, что экономический рост сам по себе довольно устойчив к массовой глупости, что эквивалентно наличию у общества своеобразного иммунитета к деструктивному поведению отдельных лиц.

Теперь рассмотрим механизм кризиса в соответствии с логикой Чиполлы. Пусть в некий момент t граница первого рода имеет значение:

(10)

(10)

и имеет место неравенство γ<γ*(t), т.е. имеющееся число социальных идиотов вполне позволяет увеличиваться среднему общественному благосостоянию.

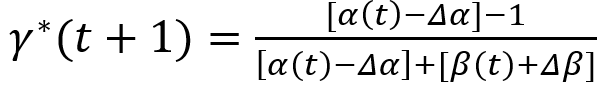

Чиполла настаивает, что γ=const, тогда как соотношение сил умников и глупцов с течением времени может меняться из-за того, что некоторые глупцы заняли командные высоты, а некоторых глупых руководителей сменили еще более рафинированные глупцы. Тогда в следующий момент времени влияние умников уменьшится, а глупцов – увеличится так, что будут выполняться неравенства γ*(t+1)<γ<γ*(t), где

(11)

(11)

При таком раскладе фактическая доля глупцов оказывается выше критической и начинается падение уровня благосостояния, что и знаменует собой начало социального кризиса (для простоты можно предположить Δα=Δβ, что гарантирует уменьшение γ*(t+1) по сравнению с γ*(t)).

Тем самым параметры производственной функции (1) α и β подвержены периодическим экзогенным изменениям, что и провоцирует нарушение условий (6) и (7), вызывая торможение душевого уровня благосостояния или даже объема ВВП. Такая схема в целом представляется непротиворечивой и вполне релевантной наблюдаемым явлениям.

Главный итог модели (1)–(4) состоит в том, что сохранение или, наоборот, нарушение макроэкономического режима в ней зависит от расчетной величины доли глупцов, которая колеблется относительно случайным образом в зависимости от ротации политических и управленческих кадров. Тем самым при всей своей простоте модель (1)–(4) предполагает даже некоторую рандомизацию.

Нельзя не отметить следующие два обстоятельства в отношении уравнения экономического роста (5).

Во-первых, несмотря на его крайнюю простоту, сценарные расчеты показали некоторую нетривиальность количественных закономерностей. Например, уменьшение коэффициента ω в 1,8 раза в сценариях №1 и №4 приводит к 6-кратному сокращению границы первого рода, что довольно трудно предсказать по приведенным формулам.

Во-вторых, крайне интересным является требование α>1, вытекающее из формулы (8). Это означает, что для того, чтобы успешно противостоять сообществу глупцов и не допускать падения эффективности экономической системы умники должны обеспечить себе некоторое минимальное влияние в системе управления и производства. В противном случае глупцы, независимо от их позиций во власти и в экономике, будут способствовать разложению системы общественного благосостояния. Данный вывод можно назвать тезисом о минимальной разумности общества.

Надо признать, что тезис о необходимости некоторой минимальной разумной основы общества является неожиданным и весьма нетривиальным в рамках выполненных простых построений. И что самое важное в этой связи – подавляющее большинство функций Кобба–Дугласа, используемых в теоретических и прикладных исследованиях, являются линейно–однородными, т.е. применительно к функции (1) для них характерно условие: α+β=1. А это прямо противоречит требованию α>1. Тем самым в большинстве логических построений макроэкономики нарушается сформулированный тезис о минимальной разумности мира.

Обсуждение результатов: возможные интерпретации

Построенная модель (1)–(4) основана на предположении о наличии в обществе группы лиц, не способных принимать обдуманные рациональные решения. Уже одно это обстоятельство позволяет существенно раздвинуть границы современной экономической теории.

Дело в том, что главный постулат экономической науки состоит в рациональности экономических агентов. По мнению многих экономистов, именно это предположение является краеугольным камнем всех экономических построений, а без него теряется смысл и экономической деятельности, и экономической теории. В связи с этим достаточно указать на триаду Г. Беккера – три основополагающие идеи, лежащие в основе экономического подхода: максимизирующее поведение участников; наличие рынка со стремлением к установлению рыночного равновесия; стабильность предпочтений субъектов (Becker, 1987). Однако модель (1)–(4) включает как рациональных агентов, так и идиотов, позволяя при этом делать содержательные выводы. Тем самым при макроописании экономической системы можно если и не исключить, то, по крайней мере, существенно ограничить требование рациональности.

Конечно, сегодня постулат рациональности уже не используется в изначальной простой формулировке. Дискуссии по этому поводу давно превратились в самостоятельное научное направление. Например, постулат рациональности в методологическом плане противоречит принципу «черного ящика», используемому при моделировании экономических систем и подразумевающему наличие у нее скрытой части с плохо понимаемыми скрытыми характеристиками и связями элементов (Ким, 2018). В этом смысле модель (1)–(4) в определенном смысле устраняет это противоречие: рациональность поведения характерна для умников, а глупость остальных не обсуждается, а берется в качестве «черного ящика».

Разумеется, постулат рациональности можно пытаться модифицировать для снятия противоречий при описании системы. Это делается различными способами, которые уже подробно рассмотрены в современной литературе (Автономов, 2017; Белянин, 2017; Заостровцев, 2017; Рубинштейн, 2017). Однако, несмотря на эти методические нововведения, можно согласиться с мнением, что вряд ли это приведет к отказу от самого принципа рациональности (Капелюшников, 2017). В связи с этим совмещение рациональных и принципиально нерациональных субъектов в рамках модели (1)–(4) представляется интересным результатом, который может быть использован и в других постановках макроэкономических задач.

Помимо указанного аспекта есть еще один важный вопрос, который расширяет область приложения макроэкономической модели (5). Дело в том, что, как уже говорилось ранее, интерпретация модели в терминах глупости может восприниматься как слишком радикальная и не вполне соответствующая академическим традициям. Для устранения этого недостатка можно придать исходным соотношениям (1)–(4) иное содержательное наполнение и тем самым обеспечить их совершенно иную интерпретацию. Так, например, вместо численности населения и его двух групп можно использовать число решаемых в экономике задач (N), которые подразделяются на успешно (правильно) (I) и неудачно (неправильно) (S) решенные. Тогда параметр α оценивает вклад в экономику правильно решенных задач, а параметр β – ущерб, нанесенный экономике неправильно решенными задачами. В такой интерпретации переменная S фактически фиксирует число накопленных в системе ошибок.

Тогда исходное положение о фатальном существовании глупцов вообще может быть снято с повестки дня и заменено на менее шокирующее представление об ограниченной способности общества успешно решать стоящие перед ним задачи. При этом допускаемые ошибки уже могут быть связаны не с изначальной экзистенциальной глупостью людей, а с нехваткой у них компетентности для решения поставленных перед ними проблем. В свою очередь такой результат во многом определяется неправильной расстановкой кадров в социальной системе, когда высокие должности занимают недостаточно квалифицированные индивидуумы. При таком понимании дел содержание табл. 2 становится еще более прозрачным и содержательным: вместо биологических различий учитываются различия в профессиональной подготовке кадров, а вместо социального (иерархического) неравенства оценивается сложность решаемых задач. Следовательно, категорическая неспособность некоторых участников рынка – глупцов – адекватно мыслить заменяется на конкретное несоответствие человека и занимаемого им места в зависимости от его навыков, знаний и опыта, а также в зависимости от масштаба, сложности и важности решаемых им задач. Однако само такое несоответствие между трудовыми ресурсами и рабочими местами свидетельствует о наличии системных управленческих ошибок в обществе, в связи с чем и сама модель (5) в этом случае выступает основанием макроэкономики ошибок. При этом табл. 2 уже не просто задает источники совершаемых ошибок, но и задает структуру кадровых решений относительно стимулирования и наказания за совершенные работниками ошибки, что отражается в табл. 1. Например, если работник с изначально неадекватным уровнем профессиональной подготовки совершил ряд серьезных ошибок в своей работе, то его за это следует не премировать, а увольнять; в противном случае в кадровой матрице табл. 1 пополняется ячейка с глупцами и возникает самоподдерживающийся режим с разрушительными для экономики последствиями.

Не менее интересным является то, что в макроэкономике ошибок тезис о минимальной разумности общества преобразуется в тезис о минимальной стратегичности решаемых задач. Это означает, что успешно решаемые задачи должны быть достаточно важными и значимыми (α>1); в противном случае любой багаж ошибок будет снижать уровень отдачи от решаемых задач, когда проблемы начинают «плодиться» быстрее, чем товары и услуги (λ/n<1).

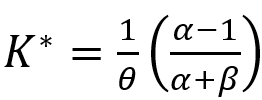

Из приведенных рассуждений видно, что интерпретация уравнения (5) в терминах ошибок оказывается абсолютно нейтральной с академической точки зрения и снимает эпатаж, характерный для макроэкономики глупости. При этом такая трактовка, помимо всего прочего, позволяет достраивать теорию с учетом фактора сложности. Дело в том, что совершаемые ошибки не только и не столько связаны с изначальной глупостью или некомпетентностью людей, сколько с количеством и сложностью решаемых задач. В этом случае текущая доля γ зависит от среднего уровня сложности задач K, например: γ=θK, где θ – коэффициент чувствительности доли ошибок к среднему уровню сложности решаемых задач. Тогда гипотеза Чиполлы о постоянстве доли γ снимается, и вся теория становится более динамичной. При этом граница первого рода преобразуется в аналогичную критическую величину для уровня сложности социальной системы:

(12)

Тем самым излишне усложненная система приводит к падению благосостояния населения, а в еще более рафинированном случае для границы второго рода способна привести к «опрокидыванию» экономического роста. Такая явная зависимость развития общества от уровня его сложности делает построенную модель еще более привлекательной.

Другая интерпретация модели (5) представляется еще более интригующей при условии минимального пересмотра ее смысла. В этом случае вместо умников и глупцов рассмотрим группы «друзей» (I) и «врагов» (S) страны. В качестве друзей выступает всё население страны, занятое созидательной деятельностью, тогда как к врагам относятся лица, занятые диверсионной деятельностью на территории государства с целью нанесения ему ущерба. К числу врагов могут быть отнесены как обычные террористы, осуществляющие откровенно разрушительные действия против имущества и людей, так и представители «пятой колонны», ведущие «мирную» подрывную деятельность против правительства и отдельных государственных структур. Такие люди нарушают сложившийся порядок и тем самым вносят деструктивный вклад в экономический рост. В такой постановке модель (5) воспроизводит макроэкономику вреда.

Наличие в обществе социальной группы, которая своей деятельностью наносит вред экономике и тем самым обеспечивает вычет из ВВП страны, продуцирует три важные особенности модели (5). Во-первых, доля лиц, наносящих стране вред, не является постоянной и тем самым изначально отвергается базовая гипотеза Чиполлы. Более того, деятельность внутренних и внешних тайных служб направлена на то, чтобы уменьшить (увеличить) долю диверсантов. Следовательно, модель (5) имеет более высокую динамичность ее параметров. Во-вторых, окончательно снимается вопрос об интеллектуальной состоятельности разных социальных групп, а фактор глупости исчезает как таковой. Когорта врагов страны уже не подпадает под иррациональных агентов, наносящих ущерб себе и другим. Наоборот, агенты влияния могут иметь самые выдающиеся образовательные, профессиональные и интеллектуальные характеристики, что только усугубляет масштаб наносимого ими вреда. В-третьих, подрывная деятельность сама по себе предполагает непропорционально большой ущерб. Например, для строительства здания требуется множество различных специалистов (архитекторы, инженеры, строители и т.п.), тогда как для его разрушения путем взрыва достаточно одного человека. Следовательно, в этом случае в модели (5) имеет место условие: β>>α, т.е. удельная сила влияния «врагов» намного больше, чем «друзей». Зная относительную «убойную силу» диверсантов ω, можно определить их массу для гарантированного подрыва экономического роста.

Последнее обстоятельство требует небольшого пояснения. Дело в том, что в макроэкономике глупости активным было неравенство (6), тогда как при его выполнении неравенство (7) теряло смысл и значение. В макроэкономике вреда ситуация радикально меняется. Так, в сценарии №10 табл. 3 хорошо видно, что приостановка экономического роста при небольшой доле глупцов в 6% от общей массы населения возможна только при условии, когда параметр β в 13,5 раза превышает α. Однако, как было сказано выше, для диверсионных операций такая величина может считаться скромной, тогда как реальное соотношение между величинами может различаться на 2–3 порядка. Например, если параметр β (β=5,0) будет в 100 раз больше α (α=0,05), то приостановить экономический рост и спровоцировать в стране рецессию сможет враждебная группа размером в 1% населения страны. Таким образом, в макроэкономике вреда неравенство (7) становится активным и получает серьезное содержательное наполнение.

Из сказанного ясно, что рассмотренная интерпретация модели (5) с позиции нанесения стране вреда со стороны некой недружественной группы лиц может быть даже более реалистичной и содержательной, чем ее изначальная версия.

Потенциал макроэкономики вреда представляется достаточно значительным по двум причинам.

Во-первых, в абсолютном большинстве моделей безопасности рассматривается совершенно другая схема (Шумов, 2015). Вместе с тем уже просматривается целый пласт вопросов, которые предполагают рассмотрение разных сегментов экономического, социального и технологического пространства. Например, уже отмечаются попытки учета деструктивных событий цифрового пространства на экономическую безопасность государства (Авдийский, Иванов, 2024). Одновременно уже есть работы по оценке проблем интеграции разных этносов с характерной для них дихотомией ценностей (Шумов, 2018). С другой стороны, работы, раскрывающие разрушительную роль наднациональных элит на определенных этапах развития страны, также хорошо вписываются в логику модели (1)–(4) (Ekimova, 2024). Все это создает эмпирическую основу для применения макромодели (5) с необходимыми для этого адаптацией и модификацией.

Во-вторых, макроэкономика вреда демонстрирует, что исходная модель (1)–(4) является довольно пластичной в содержательном отношении. Меняя интерпретацию самих социальных групп, мы получаем разный, но вполне конструктивный взгляд на экономическую реальность. Не исключено, что парами групп «умники/глупцы» и «друзья/враги» возможные интерпретации не исчерпываются. Следовательно, можно ожидать дальнейших приложений предложенной модели. Подчеркнем, что потенциал возможных приложений во многом связан еще и с возможностью перехода с макроуровня на мезо– и микроуровни (Крохичева, Архипов, Казанцева, 2019).

Макроэкономика деструктивности: обобщение результатов

В целом, рассмотренные интерпретации показывают, что изначальная модель (5) может рассматриваться в обобщенном контексте, а именно, в контексте макроэкономики деструктивности. Наличие в обществе группы глупцов или вредителей, равно как и наличие неудачно решенных задач имеет общую основу – наличие в системе элемента с деструктивным поведением и вредоносным результатом. Именно это обстоятельство позволяет рассматривать модель (5) как достаточно общую схему экономического роста в условиях наличия очагов деструктивной активности.

Надо сказать, что сегодня в научном сообществе происходит многоплановое осмысление феномена деструктивности, который сейчас уже воспринимается как неотъемлемый элемент человеческой цивилизации. Например, ряд авторов поднимает вопрос о том, что в обществе изначально присутствуют некие глобальные идеи, являющиеся совершенно глупыми и нелепыми, но, несмотря на это, они принимают форму религиозных и идеологических догматов и фигурируют в качестве основы жизнедеятельности огромных масс населения. В свою очередь поддержанию такой системы способствует глупость людей, порождаемая пресыщением образованием и знаниями, когда они покорно принимают свою судьбу и соглашаются с эксплуатацией самих себя (James, 2018).

Параллельно затрагиваются вопросы локального проявления деструктивности. Например, вопреки расхожему мнению, что азартные игры выступают своеобразным налогом на глупость, имеются эмпирические исследования, которые показывают, что уровень интеллекта положительно коррелирует с расходами на ставки в азартных играх: увеличение коэффициента IQ на одно стандартное отклонение от среднего значения увеличивает вероятность участия в пари более чем на треть, годовую сумму ставок игрока – вдвое, а его ежегодные убытки – на 40% (Suhonen, Saastamoinen, Forrest, Kainulainen, 2020). Тем самым азартные игры представляют собой вид развлечения, которым наслаждаются умные люди, наносящие себе тем самым финансовый урон. В данном случае развитый интеллект способствует проявлениям его деструктивности, а само понятие глупости размывается.

Некоторые экономисты, наоборот, выступают за отбрасывание так называемых «рациональных загадок», под которыми понимается иррациональное поведение на основе рациональных мотивов (Stastny, 2014). Вместо поисков подобных искусственных объяснений предлагается просто проконсультироваться с людьми, поведение которых кажется странным. В качестве доказательства продуктивности такой технологии Д. Штастны предлагает разгадку реального случая занижения цен на билеты в театр и возникновения очередей в кассы (разумная и стандартная альтернатива – поднятие цены и устранение очередей): опрос менеджеров показал, что такой результат связан не с какой–то изощренной политикой, а с элементарным незнанием принципов экономики и реальной ситуации (Stastny, 2014). В данном случае глупость принимает форму ошибок из-за нехватки компетентности.

Уже имеются и фундированные исследования по углублению представлений о глупости как таковой. Например, М. Элвессон и А. Спайсер вводят в рассмотрение понятие функциональной глупости как неспособности или нежелания использовать когнитивные и рефлексивные способности иначе, чем крайне узким и осмотрительным образом (Alvesson, Spicer, 2016). Функциональная глупость означает мышление в рамках нормы, т.е. чрезмерную адаптацию к определенным способам мышления и действий. Умные люди отнюдь не застрахованы от функциональной глупости. Более того, достаточно умные люди с успешной карьерой обычно отличаются высоким уровнем функциональной глупости. В ряде случаев функциональная глупость имеет большие преимущества: она помогает людям справляться с собственными сомнениями, быть счастливыми, чувствовать себя комфортно в условиях неопределенности, ладить с коллегами и начальством, демонстрировать позитивный настрой и оптимизм, быть более продуктивными. Однако в крайних случаях функциональная глупость способствует формированию в людях цинизма и отчужденности, что в конечном счете ведет к их полной отстраненности от своих рабочих мест. Для организаций в целом функциональная глупость может приводить к тому, что люди перестают замечать проблемы. Когда это качество становится нормой и рутиной, то возникает риск крупномасштабных катастроф; при умеренном проявлении функциональной глупости начинают множиться неоптимальные структуры и практики (Alvesson, Spicer, 2016). В таких случаях мы имеем дело с проявлениями глупости в форме множества ошибок по причине эмоциональной атрофии и отсутствия у людей широкого диапазона восприятия окружающего мира и собственного рабочего места.

Имеется определенная литература и по вопросам вреда. Например, предлагается ввести в оборот понятие вреда (ущерба) инклюзивных и экстрактивных институтов, чтобы измерить их относительную эффективность; в противном случае все преимущества оказываются у инклюзивных институтов, а недостатки – у экстрактивных, тогда как вредоносность стран с первым режимом для мира гораздо больше, чем стран со вторым (Vanderslice, 2022). Тем самым критерий производственной деятельности и дохода стран с инклюзивными режимами следует дополнить критерием вреда, который они наносят другим странам (Vanderslice, 2021). Развивая эту тему, Дж. Демартино показывает, что так называемые экономисты–герои, стремящиеся достичь максимальных производственных результатов, до сих пор безрассудны и не учитывают побочные результаты этого процесса (DeMartino, 2022). Как справедливо отмечает автор, они слишком часто рискуют жизнями других, в то время как сами не заинтересованы в выигрыше; их деятельность разрушает общество, не отдавая должного бесчисленным жертвам экономического прогресса. Сегодня высокомерие экономистов смягчается рядом неприятных сюрпризов, включая ошеломляющий провал рыночных реформ в постсоветских странах, серию разрушительных финансовых кризисов (включая кризис 2008 года) и экзистенциальные кризисы, связанные с изменением климата (DeMartino, 2022). В данном случае речь идет об учете долговременных результатов принимаемых решений, что позволяет иначе посмотреть на такие понятия, как глупость и ошибки: умное и полезное в краткосрочном периоде оказывается глупым и вредным в долгосрочном. Это полностью соответствует макроэкономической практике дифференциации эффектов в кратко–, средне– и долгосрочном периодах.

В любом случае сегодня деструктивное поведение уже стало нормой не только нашей жизни, но и экономических исследований. При этом сама деструктивность предполагает достаточно широкую и разнообразную трактовку, однако сама необходимость учета очагов деструктивности в экономической системе уже не вызывает сомнений.

Заключение

Проецирование идей Карло Чиполлы о наличии разных социальных групп – умников и глупцов – на макроуровень позволило построить простую модель, объединившую в себе рациональное и нерациональное поведение экономических агентов, что само по себе является довольно неожиданным результатом. Аналитическое исследование режимов построенной модели позволило установить замечательное свойство социальной системы, связанное с требованием минимальной разумности общества и состоящее в том, что для поддержания макроэкономической эффективности умные люди должны обеспечить себе некоторое минимальное влияние в системе управления и производства. Дальнейшие численные эксперименты с моделью позволили установить, что в зависимости от того, какой из двух параметров модели больше, возникает две проблемы: локальная, когда нарушается рост душевого ВВП, и глобальная, когда приостанавливается рост самого ВВП.

Рассмотрение разных интерпретаций показало, что построенная модель может быть адаптирована к макроэкономике ошибок и макроэкономике вреда. В первом случае рассматриваются не два типа экономических агентов, а два типа задач – успешно или неудачно решаемых; во втором случае моделируется действие двух социальных групп внутри страны – обычное население, ведущее созидательную деятельность по увеличению ВВП, и когорта диверсантов, занятая контрпродуктивной работой по нарушению общественного порядка и нанесению ущерба. Такое расширение интерпретаций исходной модели позволяет снять ее изначально избыточный эмоциональный пафос относительно разделения людей по уровню когнитивных дарований. Как оказывается, рассмотрение двух групп с асимметричными свойствами имеет более общий характер и позволяет довольно конструктивно моделировать разные варианты экономического развития, включая проблемы экономической и политической безопасности страны.

Все три интерпретации построенной модели – макроэкономика глупости, ошибок и вреда – позволяют подойти к более предметному рассмотрению соотношения разных сил экономического развития – конструктивных и деструктивных. Даже такие разные аналитические срезы социальной динамики, как ментальные качества людей, их намерения и результативность решаемых задач, могут быть рассмотрены в рамках универсальной теории, в основе которой лежит крайне простая модельная конструкция. Сама же модель дает основу для макроэкономики деструктивности, имеющей широкую палитру трактовок и приложений.

Главный итог макроэкономики деструктивности состоит в том, что в отличие от традиционных макроэкономических моделей и теорий в ней рассматривается не гомогенное множество экономических агентов, а принципиально гетерогенное. В такой схеме никакие регулирующие действия не подразумевают одинаковой реакции участников рынка, а потому и результативность регулирования становится зависимой, помимо всего прочего, от соотношения неоднородных групп субъектов рынка. А это уже иная логика и философия макроэкономических исследований.

Литература

Авдийский В.И., Иванов А.В. (2024). Особенности влияния деструктивных событий цифрового пространства на экономическую безопасность в условиях цифрового суверенитета государства // «Развитие и безопасность», №3. С. 4–25.

Автономов В.С. (2017). Постоянная и переменная рациональность как предпосылка экономической теории // «Журнал Новой экономической ассоциации», Т. 33, №1. С. 142–146.

Балацкий Е.В. (2024). Элиты и контрэлиты в теории пассионарности П. Турчина // «Социальное пространство», 2024. Т. 10, №3. С. 1–20.

Беккер Г.С. (2003). Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ ВШЭ. 672 с.

Белянин А.В. (2017). Homo oeconomicus и Homo postoeconomicus // «Журнал Новой экономической ассоциации», Т. 33, №1. С. 157–161.

Гроф С. (2023). Энциклопедия внутренних путешествий. Путь психонавта. М.: Эксмо. 784 с.

Заостровцев А.П. (2017). О рациональной иррациональности // «Журнал Новой экономической ассоциации», Т. 33, №1. С. 151–156.

Капелюшников Р.И. (2017). Статус принципа рациональности в экономической теории: прошлое и настоящее // «Журнал Новой экономической ассоциации», Т. 33, №1. С. 162–166.

Ким К.Г. (2018). «Экономический анализ и человеческое поведение» Беккера и проблемы современности // «Экономика нового мира», Т. 11, №3. С. 74–88.

Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Казанцева С.Ю. (2019). Модель управления экономической безопасностью бизнеса // «Вестник Евразийской науки», №6. С. 1–10.

Лэйард Р. (2012). Счастье: уроки новой науки. М.: Издательство Института Гайдара. 416 с.

Маккенна Т. (1995). Пища богов. М.: Издательство Трансперсонального Института. 379 с.

Натхов Т., Полищук Л. (2012). Институты и распределение талантов // Рабочий доклад Высшей школы экономики №WP BRP 15/EC/2012. С. 191–203. Доступно: https://ssrn.com/abstract=2070084

Рубинштейн А.Я. (2017). Рациональность & иррациональность: эволюция смыслов // «Журнал Новой экономической ассоциации», Т. 33, №1. С. 146–151.

Турчин П.В. (2024). Конец времен. М.: АСТ. 432 с.

Хаксли О. (2019). Двери восприятия. Рай и ад. М.: Издательство АСТ. 224 с.

Чиполла К. (2024). Фундаментальные законы человеческой глупости. М.: Издательство АСТ: CORPUS. 160 с.

Шумов В.В. (2015). Национальная безопасность и геопотенциал государства: математическое моделирование и прогнозирование // «Компьютерные исследования и моделирование», Т. 7, №4. С. 951−969.

Шумов В.В. (2018). Безопасность регионов России и Украины: сравнительный анализ // «История и современность», № 2. С. 167–200.

Abia, Viani A., Silaen J., Anggraini J., Hidayattulloh W. (2023). The Basic Law of Human Stupidity: Unraveling the Dark Force Hindering Human Welfare and Happiness // «Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia», Vol. 2, No. 2. Pp. 750–754.

Alvesson M., Spicer A. (2016) The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work. London: Profile Books Ltd. 276 p.

Becker G.S. (1987). Economic Analysis and Human Behavior / In: L. Green and J. Kagel (eds.) Advances in Behavioral Sciences. Norwood. N.J.: Ablex Publ. Corp., v.1, p.3–17.

DeMartino G.F. (2022). The Tragic Science. How Economists Cause Harm (Even as They Aspire to Do Good). Chicago: The University of Chicago Press. 265 p.

Ekimova N.A. (2024). The Role of the Elites in the Evolutionary Process: Conceptual Framework and Modern Interpretations // «Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast». V. 17, No. 2, P. 64–80.

Findlay R., Wilson J. (1984). The Political Economy of Leviathan. Stockholm: Institute for International Economic Studies // Seminar paper, no. 285. 28 p.

James F.W. (2018). The Economic Basis of Stupidity // «Open Acc Biostat Bioinform». Vol. 1, No. 3. P. 1–3.

Natkhov T., Polishchuk L. (2019). Quality of Institutions and the Allocation of Talent: Cross–National Evidence // KYKLOS, Vol. 72, No. 4, P. 527–569.

Pluchino A., Garofalo C., Rapisarda A., Spagano S., Caserta M. (2011). Accidental Politicians: How Randomly Selected Legislators Can Improve Parliament Efficiency // Preprint submitted to Elsevier Science: arXiv:1103.1224v2 [physics.soc–ph] 8 June. P. 1–19.

Stastny D. (2014). The economics of being stupid: a note on (ir)rationality in Economics // «Ekonomie (E+M)», V. XVII, No. 2. P. 4–13. DOI: 10.15240/tul/001/2014–2–001

Suhonen N., Saastamoinen J., Forrest D., Kainulainen T. (2020). Is gambling a tax on stupidity? // University of Liverpool, Management School, Working Paper in Economics #202012. 51 p.

Tettamanzi A.G.B., Da Costa Pereira C. (2014). Testing Carlo Cipolla’s Laws of Human Stupidity with Agent–Based Modeling // IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology. Warsaw: IAT. Pp.246–253.

Vanderslice L. (2021). Orthodox Economics and the Economics of Harm // «Journal of Economic Issues», Vol. 55, No. 3. Pp. 847–854.

Vanderslice L. (2022). Heterodox Economics and the Economics of Harm // «Journal of Economic Issues», Vol. 56, No. 2. Pp. 661–666.

[2] Напомним, что речь идет о растительных психоделиках, а не о традиционных запрещенных наркотиках, губительно сказывающихся на здоровье человека.

[3] См.: https://www.corpus.ru/products/karlo-chipolla-fundamentalnye-zakony-chelovecheskoj-gluposti.htm

[4] Для лучшего понимания глупости и ее роли целесообразно рассмотреть следующий стилизованный пример. Данный случай имел место в реальности – в одном из военных училищ России. Преподаватель училища, делая выговор курсанту за нарушение порядка, так увлекся, что осуществил изрядное рукоприкладство, в результате чего курсант был госпитализирован и лишился почки, а сам офицер попал под военный трибунал. Тем самым человек нанес колоссальный урон как себе (годы тюремного заключения, увольнение из рядов Вооруженных Сил РФ и т.п.), так и другому (пожизненная инвалидность, ограниченная трудоспособность и т.п.). При прочих равных нанесенный ущерб двум лицам может быть скалькулирован в виде вычета из ВВП. В данном случае никакие ссылки на ограниченную, внутреннюю или условную рациональность субъекта не позволяют поменять содержательный вывод о том, что мы имеем дело с рафинированной глупостью. Развивая этот пример, можно предположить, что на зоне осужденный офицер станет менее опасным из-за жестких ограничений его глупости, что соответствует идее Чиполлы о необходимости сдерживания глупцов.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Макроэкономика деструктивности: детерминанты развития социальных систем // «Journal of New Economy», 2025, т. 26, №1. С. 31–49.