Введение

Мегапроект как явление имеет множество трактовок и классификаций. По своему существу выделяются инфраструктурные, производственные и институциональные мегапроекты. Задачей инфраструктурных проектов становится создание новых транспортных коридоров, крупных туристских развлекательных комплексов. Производственные мегапроекты создают новые предприятия отраслевого межрегионального либо государственного значения, которые становятся экономической опорой страны. К мегапроектам институционального содержания относят крупные реформы в системе государственного управления либо на уровне отдельных отраслей национальной экономики, когда речь идет о глубоком переформатировании правил (например, приватизация 1990-х годов, перевод высшего образования РФ на Болонскую систему).

Экономика Российской Империи, СССР и Российской Федерации изобилует примерами мегапроектов инфраструктурного и производственного характера. Особенно в период СССР институт мегапроектов стал широко распространенным управленческим инструментом индустриализации и освоения территории страны, что позволило сделать рывки в социально-экономическом развитии и качественно изменить технологический уклад.

Следует обратить внимание, что весьма немногие страны демонстрируют успешную практику мегапроектов. Как правило, такие инициативы могут быть реализованы крупным государством, обладающие не только интеллектуальными, финансовыми, институциональными, политическими ресурсами, но и способные конструктивно и конкурентоспособно эксплуатировать создаваемые активы в долгосрочной перспективе. Международная практика также насыщена мегапроектами с историей и судьбой разной степени сложности, например, Панамский и Суэцкий каналы; Евротоннель (тоннель под Ла-Маншем), компания Аirbus, научные установки класса мегасайенс (например, LHC, ITER, XFEL, FAIR)), транснациональные газовые трубопроводы и др.

Строго говоря, государственное строительство мирного времени можно разделить на две составляющие: текущие рутинные задачи и мегапроекты. Адекватная постановка целей мегапроектов, консолидация системы управления, выбор инструментов, мобилизация ресурсов и ответственность определяют действительную дееспособность государственной машины.

В данной работе будут рассмотрены различные мегапроекты в РФ и за рубежом. На примере РФ будет проведен анализ государственной политики в области мегапроектов и представлены предложения по ее совершенствованию.

Идентификация мегапроектов

Мегапроект (МГП) – это инструмент, применяемый для достижения качественного сдвига в социально–экономическом развитии отдельной территории или в масштабах всей страны.

Следует обратить внимание на несколько особенностей мегапроектов. Во-первых, мегапроект направлен на конструктивное решение имеющихся проблем либо открытие новых беспрецедентных возможностей. Во-вторых, мегапроект не является продуктом эволюционного режима социально–экономического развития. Само принятие решения о реализации мегапроекта становится в определенной мере революционным шагом. В-третьих, государство всегда контролирует мегапроект в значительной степени либо полностью. Отказ от этой функции влечет риски, в том числе для самого государства. Более того, никто без ведома государства не может и не должен реализовать никакие мегапроекты. В-четвертых, к мегапроекту не применима категория убыточности в той же мере, как она не применима к суверенному государству. В противном случае для государства нет лучше бизнеса, чем распродажа либо сдача в долгосрочную аренду собственной территории и населения. В этой части системный недостаток мегапроекта заключается в уязвимости к злоупотреблениям, связанным с повышением его стоимости. Если мегапроект доведен до конца и конструктивная цель достигнута, то его полезность сомнению не подлежит, в том числе при повышенных расходах на реализацию. Даже если по своей природе мегапроект становится недоходным, то государство за счет регулирования (тарифов, цен, контрактных связей) изыскивает возможности, включая перекрестное субсидирование, поддерживать жизнеспособность такого мегапроекта столько времени, сколько потребуется. Одним из примеров такого мегапроекта является создание и эксплуатация в СССР сверхзвукового пассажирского самолета Ту–144.

При стратегическом горизонте планирования развития государства каждая отрасль и каждый регион должны получить шанс на реализацию одного или многих мегапроектов. Более того, с течением времени на смену одному поколению мегапроектов объективно приходит другое, но уже на качественно новой организационной и производственно–технологической базе.

Рассмотрим точки зрения к определению мегапроектов в управленческой практике и научной литературе. Прежде всего, стоит отметить, что критерии обособления мегапроектов от других масштабных инвестиционных инициатив сильно варьируются. В случае количественных признаков, как правило, используется суммарная стоимость проекта. Один из исследователей проблем успешности МГП Б.Фливбьорг в качестве порога называет сумму в 1 млрд долл. [Flyvbjerg, 2014a]. В других источниках фигурируют и менее солидные цифры. Более аргументированной выглядит позиция, согласно которой пороговая стоимость МГП определяется исходя не из затрат в абсолютном выражении, а в процентах к ВВП. Так, на уровне госполитики для стран ЕС был обозначен критерий в 133 млн долл., США – 1 млрд долл., Китая – 754 млн долл., Кореи – 500 млн долл., а если привести эти суммы к годовому ВВП, то диапазон укладывается в границы 1–5% годового ВВП [Hu et al., 2015]. Российские эксперты также склоняются к абсолютной стоимостной идентификации МГП: от 1 млрд долл. [Митрофанова, Жуков, 2012] до 1 трлн долл. [1] В качестве дополнительных критериев обозначается трудоемкость в человеко-часах (от 17 млн) и сроки реализации (от 5 лет) [Митрофанова и др., 2016]. В целом вариативность этих критериев детерминируется уникальностью проектов в масштабах национальной экономики или отдельного сектора и, пожалуй, не так существенно по какому из экономических индикаторов эта уникальность подтверждается.

Что касается качественных отличительных черт МГП, то здесь наблюдается еще большая дисперсия точек зрения. Б. Фливбьорг определят их как масштабные, сложные предприятия, вовлекающие множество государственных и частных заинтересованных сторон, носящие преобразовательный характер и оказывающие влияние на миллионы людей [Flyvbjerg, 2014b]. Российские исследователи Е.В. Балацкий и Н.А. Екимова отмечают инфраструктурный характер всех таких проектов; обладая инвестиционной природой они помимо прямых экономических выгод дают импульс развитию всех смежных экономических активностей [Балацкий, Екимова, 2021]. Именно масштаб кумулятивного экономического эффекта выделяется в качестве одной из главных отличительных особенностей на уровне государственного регулирования [Кекелева, 2016]. Отдельно отмечается высокотехнологичная природа МГП, что обостряет риски их реализации и обуславливает высокую сложность менеджмента [Van Marrewijk et al., 2008]. Практика показывает, что любое масштабное и высокозатратное начинание может быть отнесено к категории мегапроектов, будь то инфраструктурный объект (транспортного сообщения, генерации энергии, спортивный или культурный), летательный аппарат (например, самолет Airbus A380), экологическое мероприятие (устранение последствий Чернобыльской катастрофы) или научно–исследовательский проект (разработка вакцины от COVID–19) и многое другое.

Пожалуй, с исследовательской точки зрения наибольший интерес представляют не внешние признаки МГП, а их внутренние закономерности. Так, широкую известность получил так называемый «железный закон» мегапроектов. На основе анализа исторических данных было доказано, что для МГП является абсолютно естественным значительное увеличение первоначальной сметы [Flyvbjerg, 2017]. «Нормальным» превышением считается прибавка на 70–90% в зависимости от отраслевой специфики МГП. Однако есть случаи и куда более впечатляющих отклонений: Суэцкий канал (почти в 20 раз), Сиднейский оперный театр (примерно в 15 раз) и сверхзвуковой самолет «Конкорд» (более чем в 10 раз). Кстати, на этом фоне изменение стоимости моста через Керченский пролив с 50 млрд руб. (первоначальные оценки) до почти 230 млрд руб. не выглядит таким поразительным [2].

Оригинальный «железный закон» постепенно трансформировался в «железный треугольник» МГП, состоящий в несоблюдении плановых сроков, выходе за рамки планируемого бюджета и отклонении фактически достигнутых социально–экономических результатов от первоначальных ожиданий[3]. Применительно к МГП в энергетической сфере было выявлено среднее отставание от первоначального графика в 3,5 года (или на 75%) [Callegari, Szklo, Schaeffer, 2018]. Аналогичные цифры были получены для железнодорожных мегапроектов в Корее [Han et al., 2009]. Жаркие дискуссии ведутся по поводу масштабов расхождения планируемых и фактических экономических эффектов от реализации МГП, не говоря уже о неэкономических. Очевидно, что бухгалтерский подход, опирающийся на расчет прямой экономической выгоды, совершенно не применим, поскольку сама идеология МГП предполагает достижение разносторонних косвенных эффектов [Балацкий, Екимова, 2021]. К примеру, изучение широкой выборки европейских мегапроектов показало, что средний коэффициент затраты/экономические выгоды составил 0,85, однако при добавлении социальных эффектов пропорция достигла уровня 2,5 [Turner, Xue, 2018]. Осуществление МГП нередко сопряжено не только с выгодами, но и с ущербом, в частности экологическим [Wang et al., 2018]. Учитывая все это, подводить итог сумме эффектов (прямых и косвенных, положительных и отрицательных) в краткосрочной перспективе в принципе не имеет смысла, а долгосрочная перспектива наполняется событиями, которые разработчики МГП априори не могли учесть.

Таким образом, в научной литературе и управленческой практике отсутствуют единые подходы к выделению мегапроектов среди других масштабных инициатив. Складывается впечатление, что любой высокобюджетный проект, имеющий относительно четкую географическую привязку, может получить этот статус. Тем не менее, наблюдается некоторая солидарность среди ученых и политиков в признании «врожденных болезней» МГП, которые порождаются как человеческим фактором, так и появлением «черных лебедей». При этом в фокусе внимания находятся МГП, которые все-таки завершились, пусть и с нарушением смет и сроков, однако значительно меньшее внимание уделяется причинам закрытия или замораживаниях таких проектов.

Уроки неудачных мегапроектов за рубежом

История создания мегапроектов в широком понимании по большей части имеет успешный финал, даже несмотря на срыв сроков или раздувания бюджета. Однако ряд из них либо не были закончены, либо переведены в статус пролонгируемой заморозки, либо оказались настолько бесполезными, что не могут эксплуатироваться по прямому назначению.

Ошибки в оценке рисков и первоначальном проектировании стали причиной неуспешной реализации многих МГП. Например, такая судьба постигла первый частный международный аэропорт Сентраль Сьюдад–Реаль (Ciudad Real International Airport). Его основное предназначение состояло в разгрузке главного аэропорта Мадрида, а бюджет на строительство превысил 1,1 млрд евро. После открытия в 2009 г. Сентраль Сьюдад–Реаль так и не смог выйти на проектные мощности, а обслуживал либо крайне малое число рейсов бюджетных авиакомпаний, либо переходил в статус грузового аэропорта [4]. Так, после банкротств владельцев аэропорта он был продан за 10 тыс. евро китайским инвесторам, планировавшим создать из аэропорта торговый аванпост. К настоящему времени аэропорт снова функционирует в качестве пассажирского с почти нулевым трафиком. В качестве фундаментальной причины провала проекта называется грубейший просчет в выборе локации – аэропорт находится в 200 км от Мадрида, что делает его крайне неудобным для туристов и местных жителей.

Еще одним фактором, негативно воздействующим на процесс реализации МГП, является ущерб экологии; в данном случае показательным примером является Репозиторий Юкка Маунтин (Yucca Mountain nuclear waste repository). Этот объект представляет собой гигантское хранилище для отработанных ядерных отходов. Его активное проектирование и строительство началось в 2002 г. в штате Невада. Но под влиянием экологического лобби преимущественно из самого штата проект регулярно приостанавливается, при том, что к 2022 г. в него вложено уже порядка 15 млрд долл. [Kurniawan et al., 2022]. Позиция местного населения и, соответственно, властей вполне объяснима: проект предполагает консервирование радиоактивных отходов со всей страны в одном резервуаре, и безопасность этой инициативы для окружающих экосистем подвергается большому сомнению [Franklin, 2020]. Примечательно, что окончание строительства Репозитория стало предметом для политических игр: демократическая партия ратует за полную остановку, республиканцы – за продолжение работ [Nowlin, 2021].

Недооценка технологических рисков также может стать причиной провала МГП. Правительство Великобритании в 2002 г. запустило масштабный мегапроект по цифровизации национального здравоохранения (NHS National Programme for IT). Его целью было объединение баз данных медицинских учреждений, включая информацию из медицинских книжек пациентов, и создание личных кабинетов для врачей. По большому счету аналогичные платформы сейчас функционируют во многих странах, в том числе и в России. Однако британская платформа так и не заработала в полную мощность. Первоначальные затраты оценивались в 6 млрд фунтов стерлингов, а на момент закрытия проекта они фактически выросли в 2 раза. В качестве формальных оснований прекращения МГП называются: непродуманность архитектуры платформы, что вызвало неудобство в эксплуатации у всех стейкхолдеров, слабая защита информации и отсутствие должного внимания к обучению пользователей. Среди фундаментальных причин выделяют три обстоятельства [Justinia, 2017]. Во-первых, неоправданная спешка, которая привела к низкому качеству самой платформы и недостаточной проверки устойчивости ее работы. Во-вторых, слишком амбициозная архитектура проекта, проявившаяся в избыточной централизации. В-третьих, непроработанность стратегии и низкая квалификация управленцев.

В научной сфере примером проваленного МГП является недостроенный Сверхпроводящий суперколлайдер (Superconducting Super Collider, SSC) в штате Техас. Его возведение началось в 1991 г., и по проектным характеристикам он превосходил бы даже Большой адронный коллайдер, введенный в эксплуатацию в 2008 г. [5] Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 6 млрд долл., но к 1993 г. она превысила 11 млрд долл. При этом в начале 1990-х экономика США переживала рецессию, а также была отягощена стремительным ростом госдолга в период холодной войны. Эти обстоятельства вынудили властей страны искать пути сокращения бюджетных трат, а постоянно раздувающая смета SSC стала дополнительным аргументом в пользу закрытия этого МГП [Riordan, 2000].

Множество МГП, которые относятся к полностью или почти провальным, концентрируются в области городского строительства (от отдельных крупных зданий до целых городов). В их число входит гостиница Рюгён (Ryugyong) в Пхеньяне, строительство которой началось еще в 1987 г., но здание до сих пор так и не введено в эксплуатацию. По некоторым оценкам на возведение отеля было потрачено как минимум 2% ВВП страны [Brida et al., 2007]. А ключевая проблема связана с полной неспособностью национальных предприятий участвовать в реализации МГП даже на поздних стадиях строительства. Этот факт вынудил правительство страны искать подрядчиков за границей, что оказалось крайне проблематичным из-за агрессивной внешней политики Северной Кореи. Ярлык «провального» часто вешается на мегапроект по созданию новой столицы Мьянмы – Нейпьидо. Строительство города стоило бюджету страны не менее 4 млрд долл., и, хотя он был построен в 2005 г., его заселенность пока остается на крайне низком уровне по меркам азиатских стран. Это связывается с неудобным расположением города, которое, как и многие другие важные аспекты реализации МГП, согласовывались с астрологическими картами и предписаниями [Goma, 2010]. Справедливо будет отметить, что помимо астрологического соответствия выбор местоположения города согласуется и с более рациональными аргументами (отдаленность от государственных границ, защищенность от природных катаклизмов и др.), что в будущем может возвести МГП в ранг вполне успешного. Аналогичная ситуация наблюдается и с рядом других новых городов или огромных пригородов (кварталов) – Моддерфонтейн в ЮАР, Джохор в Малайзии или Уорлд Айлендс в ОАЭ – либо темпы строительство настолько низкие, что постоянно возникает вопрос о перспективах окончания проектов, либо разница между ожидаемыми и фактическими результатами (в том числе по критерию заселенности) столь значительна, что МГП становится не перспективной инвестицией, а обузой для бюджета.

Подводя итог, причины провалов МГП по большей части лежат вне экономической плоскости и относятся к области управления. Глобальные и национальные экономические кризисы могут замедлить темпы строительства, вынудить сократить бюджет, но в крайне редких случаях обуславливают полное закрытие проектов. Очевидно, что обильные вливания на начальных этапах детерминируют необходимость доведения проектов до логического завершения, чтобы получить хотя бы часть из ожидаемых эффектов. Другое дело, если в процессе реализации обнаруживаются непреодолимые технологические сложности или колоссальные экологические издержки, которые делают МГП невыполнимым или убыточным. Вдобавок, когда мегапроект становится разменной монетой на поле политических противостояний, его шансы на успешное завершение также значительно снижаются. В последнем случае мегапроект просто перестает быть таковым.

Мегапроекты гражданского назначения в Российской Федерации

Государственные мегапроекты можно условно разделить на военные и гражданские. В связи с закрытостью информации оборонного значения сосредоточим внимание исключительно на гражданских мегапроектах.

Инфраструктурные мегапроекты. С 1990-х годов внешнее управление Российской Федерацией ликвидировало многие мегапроекты в сфере высоких технологий, доставшиеся в наследство от СССР [6]. Другая часть предприятий–мегапроектов сырьевой сферы изменила форму собственности и интенсивно эксплуатировалась. В полуколониальном положении РФ инициирование новых мегапроектов национального значения оказалась сильно затруднительной, хотя в то же время такие ресурсодобывающие мегапроекты, как Сахалин – 1 и Сахалин – 2, обслуживающие интересы враждебных государств, были успешно реализованы и действуют до сих пор.

Следует обратить внимание на то, что с 2000-х годов и до настоящего времени в Российской Федерации реализуется вектор развития транспортной, энергетической инфраструктуры на мегапроектной основе, в которой, как и прежде, достаточно ярко представлена интернациональность и влияние сохраняющегося внешнего управления, но также присутствуют и национальные интересы.

Ярким примером интернациональных инфраструктурных мегапроектов РФ стали газопроводы «Северный поток – 1», «Северный поток – 2», «Южный поток», затем превратившийся в «Турецкий», «Сила Сибири». Все они относятся к несостоявшейся концепции развития РФ как энергетической державы [Гусев, Ширяев, 2021]. Блокировка же большинства из этих мощностей со стороны потенциальных потребителей фактически списывает израсходованные материальные и временные ресурсы РФ на их создание.

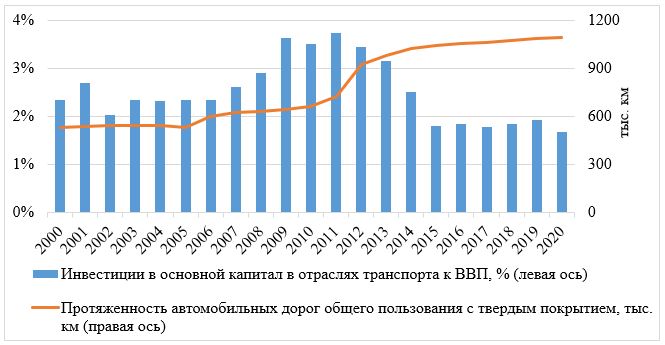

Вместе с тем, на территории РФ началось активно реализовываться множество инициатив, направленных на ремонт, реконструкцию или строительство автомобильных дорог, железнодорожных путей сообщения, аэропортов и объектов обеспечения водного транспорта. Нормативно эти действия фиксировались в транспортных стратегиях, профильных ФЦП и других стратегических документах. Данные усилия отразились в значительном росте инвестиций в основной капитал в транспортных отраслях к началу 2010-х гг., а также показали результат в виде заметного увеличения длины автомагистралей (рис. 1), высоких темпах прокладки новых железнодорожных линий и ввода в эксплуатацию взлетно-посадочных полос с твердым покрытием. Часть из этих достижений была получена благодаря реализации МГП – например, в 2010 г. была сдана трасса «Амур» протяженностью более 2 тыс. км, в 2011 г. была запущена железная дорога Обская–Бованенково–Карская длинной около 700 км по сложнейшим условиям.

Рис. 1 Динамика инвестиции в основной капитал в отраслях транспорта к ВВП и протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Кризис 2014–2015 гг. значительно сократил приток инвестиций в транспортную сферу. По данным за последние годы около двух третей всех инвестиций в основной капитал направляются в инфраструктурные проекты, и чуть менее половины финансируется из бюджетных источников. В Транспортной стратегии РФ до 2030 г. были заложены достаточно амбициозные планы по наращиванию инвестиций, в том числе для финансирования проектов скоростного, высокоскоростного железнодорожного сообщения и наземного городского электротранспорта, МГП Международного транспортного коридора «Запад – Восток». При этом даже оптимистичный сценарий привлечения средств в строительство транспортной инфраструктуры не гарантируют приближение России к стандартам ряда наиболее развитых зарубежных партнеров (в частности, по критериям покрытия территории транспортными сетями и качества этой инфраструктуры) [Blinkin, 2018].

В таблице 1 представлены мегапроекты национального значения в области развития транспортной сети РФ, относящиеся к периоду 2010–2020 гг.

Таблица 1. Инфраструктурные транспортные мегапроекты Российской Федерации в период 2010–2020 гг.

|

Мегапроект |

Сроки реализации |

Запланированный год ввода в эксплуатацию |

Фактический бюджет |

Первоначальный бюджет |

|

Мост через Керченский пролив |

2014–2020 |

2020 |

228 млрд руб. |

228 млрд руб. |

|

Центральная кольцевая автомобильная дорога |

2014–н.в. |

2019 |

Не менее 341 млрд руб. |

313 млрд руб. |

|

Трасса М11 «Нева» Москва — Санкт–Петербург |

2010–н.в. |

2018 |

Не менее 582 млрд руб. |

485 млрд руб. |

|

Трасса М12 «Москва — Казань» |

2020–н.в. |

2024 |

Оценочно более 800 млрд руб. |

662 млрд руб. |

Реализованное в формате МГП строительство моста через Керченский пролив не вышло за рамки запланированного бюджета и заданных сроков (табл. 1). В информационном пространстве встречаются более экономные варианты первоначальной стоимости, но все эти цифры носят оценочный характер и получены до начала фазы проектирования. Что касается графика ввода в эксплуатацию, то автодорожная часть моста была введена даже раньше контрольной даты – в 2018 г., а в течение последующих двух лет поэтапно запускалось железнодорожное сообщение.

Среднесуточный трафик автомобилей пока не достигает прогнозных величин, хотя каждый год стабильно увеличивается: летом 2021 г. это значение составило 25 тыс. машин в сутки, что многократно превышает максимальный трафик паромной переправы, действовавшей до строительства моста. В качестве ключевых экономических эффектов называется увеличение туристического потока на полуостров и интеграция Крыма в экономику материковой России. Последнее, в частности, приводит к уменьшению цен на все ввозимые товары и в особенности на горюче–смазочные материалы [Вольхин, 2019]. По оценкам министра транспорта РФ, окупаемость инвестиций в строительство моста должна быть достигнута к 2035 г. [7]

Два других крупнейших проекта по строительству автомагистралей (трасса М11 и ЦКАД) пока не могут быть названы успешными. По ним уже отмечается действие как минимум двух аспектов «железного» закона мегапроектов – срыв сроков и раздувание бюджетов. По поводу ожидаемых прямых и косвенных экономических и социальных говорить совсем преждевременно, т.к. оба МГП еще полностью не завершены. Причины отклонения от первоначального графика у трассы М11 и ЦКАД очень схожи: просчеты в инженерных проектах, хищения и недобросовестное поведение субподрядчиков [8], [9], некачественный менеджмент и злоупотребление должностными полномочиями в основном подрядчике ГК «Автодор» [10]. К менее тривиальным обстоятельствам несоответствия плану относятся обнаружение экологических рисков строительства дорог (Химкинский лес и Завидово на пути трассы М11), приостановка строительных работ на время переноса археологических памятников. На рост стоимости МГП повлияли все те же инженерные просчеты, в том числе связанные с переносом коммуникаций, а также рост цен на строительные материалы.

Кроме того, по результатам аудита Счетной палаты РФ были выявлены множественные нарушения при строительстве трасс и их инфраструктурного обеспечения [11]. В первую очередь к ним относятся возведение тупиковых съездов с основной трассы, недостаточная плотность автозаправочных станций и зон технического обслуживания, полное отсутствие станций для обслуживания электромобилей. Дополнительной фундаментальной проблемой могут стать многочисленные «узкие» места (прежде всего на ЦКАД), которые в перспективе способны парализовать движение на продолжительных участках [12]. Есть все основания полагать, что сроки полного ввода в эксплуатацию будут и дальше переноситься, а бюджет продолжит расти.

Достаточно критическую оценку у Счетной палаты РФ получил ход строительства трассы М12, включая объезд г. Тольятти с мостом через р. Волгу [13]. Наибольшую тревогу у аудиторов вызвал механизм заключения договоров подряда на сумму почти в 600 млрд руб. без технологического и ценового обоснования максимальных цен контрактов. Также обнаружились проблемы с резервированием земель под строительство и процессом их выкупа. Наконец, проект трассы не предусматривает достаточное количество разворотов и транспортных развязок, существуют риски задержки ввода в эксплуатацию необходимой инфраструктуры (заправочных станций и зон отдыха).

Наряду с транспортными проектами отметим и такие реализованные инфраструктурные мегапроекты, как горный курорт «Роза Хутор», спортивная инфраструктура, подготовленная к проведению Зимней олимпиады в Сочи (2014 год), а также финальной части Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Тем не менее, высокотехнологичные инфраструктурные проекты в РФ остаются пока без движения. Ярким примером является мегапроект по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения между мегаполисами (Москва, Санкт–Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург). Концепция проекта корнями уходит в 1960-е годы, а его новое инициирование в РФ относится к началу 2010-х годов. В свое время противниками мегапроекта стал ряд членов Правительства РФ, которые и в настоящее время занимают высокие государственные посты. Очевидно, что новые возможности передвижения внесли бы серьезный вклад в динамику социально-экономического развития наиболее заселенной части страны.

Иллюстрацией затянувшегося инфраструктурного мегапроекта, имеющего отношение к высоким технологиям и потребовавшего личное антикризисное вмешательство Президента РФ, является строительство космодрома гражданского назначения «Восточный». Проект, побывавший на грани срыва, сопровождала череда уголовных дел против подрядных организаций.

Пребывает в замороженном состоянии имеющий геополитическое значение мост на о.Сахалин. Идея связать материковую часть России с островом обладает продолжительной историей еще со времен Российской Империи. В 1950-х годах было даже начато строительство подводного тоннеля, которое прекратилось после смерти И.В.Сталина.

На фоне избытка предложения транспортных мегапроектов внутреннего значения спрос в сторону интернациональных маршрутов сохраняется и планомерно реализуется. В настоящее время на территории РФ активно строится часть автодороги, относящейся к транспортному коридору «Шелковый путь», связывающий Европу и Китай. Ранее был построен мост Благовещенск – Хэйхэ.

Производственные мегапроекты. Если инфраструктурные проекты имеют хоть какое-то ощутимое продвижение несмотря на перерасход средств и сдвижку сроков, то производственные мегапроекты отличаются значительно меньшей скоростью и низким качеством реализации, как будто в них изначально интегрированы системные дефекты.

Производственные экспортоориентированные мегапроекты, связанные с добычей ресурсов, постепенно реализуются, но зависимость от зарубежных технологий и ключевого производственного оборудования накладывает большие риски. Антироссийские санкции вынудили пересмотреть стратегию строительства Амурского газохимического комплекса, бюджет которого оценивается в 10 млрд долл. Основные проблемы связаны с заморозкой поставок импортного оборудования и, соответственно, необходимостью поиска аналогов [14]. Со схожими проблемами столкнулся Балтийский СПГ, строительство которого многократно откладывалось и переходило в руки все новых российских и зарубежных компаний; примечательно, что в обоих случаях оборудование должна была поставить немецкая компания Linde [15]. Значительные трудности может испытать проект по освоению арктических месторождений нефти «Восток Ойл», именуемый главой Роснефти И. Сечиным «новым ковчегом мировой экономики». В качестве участников МГП были привлечены сингапурская и нидерландская корпорации, находящиеся под прессингом соблюдения санкций. Однако высокую заинтересованность в «Восток Ойл» проявляют индийские нефтяные компании [Вопиловский, 2022].

Примером успешного производственного МГП является комплекс «ЗапСибНефтеХим», запущенный на полную мощность и вошедший в число мировых лидеров по производству полимеров [Новак, 2021]. Несмотря на рост сметы, привлечение зарубежных инвесторов и использование иностранных технологий (опять–таки компании Linde), проект был завершен в запланированные сроки.

Высокотехнологичные производственные мегапроекты нересурсного профиля, способствующие технологической независимости РФ, в 2022 г. обнажили свою острую уязвимость перед ограничительными действиями недружественных стран. Так, гражданский самолет SSJ, в разработку и производство которого было вложено по меньшей мере 4,5 млрд долл., оказался недостаточно надежен по мнению многих компаний-эксплуататоров, и еще свыше 100 млрд руб. может потребоваться на импортозамещение важнейших компонентов, включая двигатели [Кондратьев, 2021]. Избыточно плотное сотрудничество с корейскими партнерами детерминирует высокие риски для производственных процессов на судоверфи «Звезда», строительство которой полностью не завершено даже с учетом раздувшегося бюджета и проваленных сроков [16]. При этом верфь имеет перегруженный портфель заказов. С некоторой натяжкой на статус МГП могут претендовать проекты разработки и производства российских микропроцессоров. Хотя по отдельности каждый из них требует от нескольких сот миллионов до нескольких миллиардов рублей инвестиций, в целом из бюджетных источников периодически направлялись десятки миллиардов рублей на поддержку создания линеек процессоров [17]. При этом, за редким исключением, производство не удавалось наладить на территории РФ, даже с учетом ощутимого технологического отставания самих процессоров от ведущих зарубежных аналогов.

Практика реализации российских МГП производственного типа в явном виде указывает на колоссальные риски их завершения или дальнейшего функционирования из-за избыточного сотрудничества с недружественными партнерами, которые сосредоточили у себя ключевые высокотехнологичные процессы.

Государственная система управления мегапроектами

Способность государства инициировать и успешно реализовывать мегапроекты в национальных интересах является одним из показателей его дееспособности и суверенности. Несмотря на состоявшиеся мегапроекты в РФ, пусть даже инфраструктурного и не сильно высокотехнологичного характера, система управления ими институционально не детерминирована. Практика показывает, что управление мегапроектами происходит на высоком уровне в ручном режиме со всеми негативными последствиями. Конечно, финальное решение о начале проекта принимается узким кругом лиц либо единолично высшим должностным лицом, но механизм реализации принятых судьбоносных решений в гражданской сфере должен быть безупречен.

Первым шагом к построению системы управления мегапроектами является качественное усиление федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) до уровня так называемого «квалифицированного заказчика». То есть необходимо отказаться от миссии ФОИВ как создателя благоприятных условий в вверенной ему сфере деятельности. Более того, на платформе «квалифицированного заказчика» необходимо образование новых отраслевых ФОИВ по приоритетным направлениям, руководители которых будут нести ответственность за развитие конкретных отраслей промышленности и национальной экономики.

В настоящее время работа квалифицированных заказчиков делегирована на уровень государственных корпораций, их дочерних структур, государственных компаний. На этом уровне всегда удобнее занять нейтральную позицию, уклонившись от ненужной ответственности, либо заниматься тем, что лучше всего получается. Осуществлять постановку национальных, государственных интересов и добиваться их достижения с помощью тех же госкорпораций должны компетентные федеральные органы власти.

Важным условием работоспособности системы управления мегапроектами является эффективное межведомственное взаимодействие на федеральном уровне. Следует отметить, что в некоторых сферах и регионах удалось наладить межведомственное взаимодействие, однако это работает преимущественно в области оказания государственных услуг гражданам с помощью внедренных информационных систем. Такая область применения межведомственного взаимодействия относится к текущему оперативному функционалу государства.

Преодоление межведомственных барьеров для решения каких-либо государственных задач является заезженной темой на многих публичных дискуссионных площадках и нередко фигурирует в программных документах. В частности, в вопросах государственной научно–технической политики, инновационного развития проблема межведомственного взаимодействия не находит решение уже не первое десятилетие.

Строго говоря, такое патовое состояние является объяснимым. Для эффективного межведомственного взаимодействия нужен образ конечного результата. В сфере государственных услуг для граждан таковым становится справка или иной официальный документ установленного образца. В борьбе же за лучший эфемерный климат для опекаемой отрасли, органы власти входят в многолетние бумажные сражения, например, на тему ослабления налогового бремени, повышения социальной поддержки. Такие инициативы традиционно не поддерживается Минфином России, за исключением отдельных прямых указаний Президента РФ. Выдаваемые же за конечный результат деятельности наборы плановых значений индикаторов, которые закрепляются за каждым ФОИВ, успешно достигаются и без реализации функций «квалифицированного заказчика» либо уходят в аппаратное забвение [Гусев, Ширяев, 2021].

Модифицированная и мобилизованная система органов исполнительной власти предполагает обновление управленческой элиты, открывая дорогу компетентным людям. В то же время не менее компетентные кадры и политическая воля необходимы для проведения самой управленческой реформы, которая по существу становится институциональным мегапроектом РФ.

Как и ранее, в деятельности обновленной системы управления неизбежно возникнет классическая методическая задача о выборе мегапроектов из числа инициированных как в рамках отдельных отраслей и регионов, так и между отраслями и регионами. Ограничения являются стандартными: разноплановость приоритетов (политических установок), дефицит ресурсов, сжатые сроки для получения эффектов.

Допуская потенциально высокую востребованность методических подходов к интегральной оценке эффективности мегапроектов как на этапе их отбора, так и на этапе подведения итогов, предлагается рассмотреть следующие стороны их эффективности: социальную, экономическую, внутриполитическую, внешнеполитическую (табл. 2).

Таблица 2. Критерии оценки эффективности гражданских мегапроектов.

|

№ п/п |

Эффективность |

Характеристика эффективности |

|

1 |

Социальная |

Численность населения страны, прямо либо косвенно охватываемого результатами мегапроекта. |

|

2 |

Экономическая |

Ожидаемый прирост объема производства отечественных товаров (работ, услуг); потенциал (объем) импортозамещения, потенциал (объем) экспорта. |

|

3 |

Внутриполитическая |

Результаты проекта становятся макродостижением отдельной отрасли национальной экономики, предметом национальной гордости, объектом национального достояния в долгосрочном периоде. |

|

4 |

Внешнеполитическая |

Результаты проекта становятся визитной карточкой (предметом узнаваемости) государства в мире в долгосрочном периоде. |

Характеризуя эффективность мегапроекта, полагаем, что его результаты встраиваются во внутреннюю экономическую систему, целенаправленно продвигаются на мировом рынке (если это предусматривается проектом) и за счет госрегулирования приносят доход, который в долгосрочной перспективе квалифицирует мегапроект как безубыточный.

Если предложенную схему соотнести с конкретными примерами мегапроектов, то высокие оценки по критериям (либо балльные оценки) всех видов эффективности мог бы получить такой мегапроект прошлого, как завод «КАМАЗ», а из потенциальных мегапроектов современности – высокоскоростные железнодорожные магистрали, связывающие города-миллионники РФ. В производственном секторе для мегапроектов РФ остается свободным множество ниш с максимальной ожидаемой эффективностью, среди которых микроэлектроника, авиация, медицина, фармацевтика.

Заключение

Мегапроекты – это ключевые пункты в истории и текущем развитии государства, которые доказательно отражают реальное целеполагание в ретроспективе, настоящем времени, а также видение будущего.

Важно подчеркнуть, что специфика мегапроектов делает не вполне корректным применение в их отношении традиционных финансовых моделей оценки коммерческой эффективности. Конечно, очень желательно, чтобы реализация государственных целей была рентабельна, но данное условие для мегапроекта может быть обеспечено в определенной степени не рыночным, а управленческим путем.

Зарубежный и российский опыт показывает, что успех мегапроектов как инструмента социально-экономического развития полностью зависит от эффективности системы государственного или корпоративного управления. Практика реализации мегапроектов в РФ выявила неприспособленность системы государственного управления для решения таких задач, когда допускаются неоднократные критические недостатки в ключевых решениях, связанных с концепцией проектов, планированием и выполнением работ.

Предложенный методический подход к интегральной оценке мегапроектов учитывает их социальную, экономическую, внутриполитическую и внешнеполитическую эффективность. Дальнейшее развитие и апробация методического подхода позволит ранжировать мегапроекты для решения различных управленческих задач.

ЛИТЕРАТУРА

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2021). Феномен мегапроектов в модели многоконтурной экономики // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). Т. 12. № 4. С. 25–39.

Волконский В.А. (2012) Тупик или историческая передышка? // «Экономические стратегии». Т. 14. № 10 (108). С. 70–83.

Вольхин Д.А. (2019). Крымский мост как фактор интеграции региона в экономическое пространство России // Геополитика и экогеодинамика регионов. Т. 5. №. 4. С. 47–61.

Вопиловский С.С. (2022). Зарубежные экономические партнёры России в Арктической зоне // Арктика и Север. № 46. С. 33–50.

Гусев А.Б., Ширяев А.А. (2021). Инициативы стратегического развития РФ: эволюция и ограничения // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). Т. 12. № 4. С. 40–59.

Кекелева С.В. (2016). Мегапроект как инструмент реализации инновационного подхода в социально-экономическом развитии России // Социальные и гуманитарные знания. Т. 2. № 3. С. 178–186.

Кондратьев Д.В. (2021). Направления построения эффективной производственной модели отечественной авиационной отрасли // Инновации и инвестиции. № 5. С. 285–290.

Митрофанова И. В. и др. (2016). Влияние фактора неопределенности на разработку и реализацию современных российских мегапроектов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. Т. 36. № 3. С. 107–119.

Митрофанова И.В., Жуков А.Н. (2012). Мегапроектирование как инструмент стратегического территориального менеджмента // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 21. № 3. С. 74–85.

Новак А. (2021). Нефтегаз высоких переделов // Энергетическая политика. Т. 164. № 10. С. 6–11.

Blinkin M. (2018). Infrastructure and transportation / In.: Russia. Strategy, Policy and Administration. London: Palgrave Macmillan. Pp. 195–204.

Brida J.G. (2007). et al. Rationality of Investment on White Elephants: The Case of Public Investments in Tourist Facilities in Mexico // Asian-African Journal of Economics and Econometrics. Vol. 7. № 1.

Callegari C., Szklo A., Schaeffer R. (2018). Cost overruns and delays in energy megaprojects: How big is big enough? // Energy Policy. Vol. 114. Pp. 211–220.

Flyvbjerg B. (2017). Introduction: The iron law of megaproject management / In.: The Oxford Handbook of Megaproject Management. Oxford: Oxford University Press. Pp. 1–18.

Flyvbjerg B. (2014a). Megaproject planning and management: Essential readings / In.: Megaproject Planning and Management: Essential Readings. USA: Edward Elgar Publishing. Рр. 4–10.

Flyvbjerg B. (2014b). What you should know about megaprojects and why: An overview // Project management journal. Vol 45. № 2. Pp. 6–19.

Franklin R. (2020). No Time to Waste: Can a State Prevent Nuclear Waste Transportation within Its Borders Once Yucca Mountain Becomes Operational? // William & Mary Environmental Law and Policy Review. Vol. 45. Pp. 937.

Goma D. (2010). Naypyidaw vs. Yangon: The Reasons Behind the Junta's Decision to Move the Burmese Capital / In Burma or Myanmar? The Struggle for National Identity. Pp. 185–204.

Han S.H. et al. (2009). Analyzing schedule delay of mega project: Lessons learned from Korea train express // IEEE Transactions on Engineering Management. Vol. 56. № 2. Pp. 243–256.

Hu Y. et al. (2015). From construction megaproject management to complex project management: Bibliographic analysis // Journal of management in engineering. Vol. 31. № 4. Pp. 04014052.

Justinia T. (2017). The UK's National Programme for IT: Why was it dismantled? // Health services management research. Vol. 30. № 1. Pp. 2–9.

Kurniawan T.A. et al. (2022). Technological solutions for long-term storage of partially used nuclear waste: A critical review // Annals of Nuclear Energy. Vol. 166. Pp. 108736.

Nowlin M.C. (2021). Policy Learning and Information Processing // Policy Studies Journal. Vol. 49. № 4. Pp. 1019–1039.

Riordan M. (2000). The demise of the superconducting super collider // Physics in Perspective. Vol. 2. № 4. Pp. 411–425.

Turner J.R., Xue Y. (2018). On the success of megaprojects // International Journal of Managing Projects in Business. Vol. 11 № 3. Pp. 783–805.

Van Marrewijk A. et al. (2008). Managing public–private megaprojects: Paradoxes, complexity, and project design // International journal of project management. Vol. 26. № 6. Pp. 591–600.

Wang G. et al. (2018). Impact of institutional pressures on organizational citizenship behaviors for the environment: Evidence from megaprojects // Journal of management in engineering. Vol. 34. № 5. Pp. 1-11.

[1] https://www.kommersant.ru/doc/2303944 (Дата обращения: 22.06.2022).

[2] https://www.forbes.ru/kompanii/infrastruktura/282637-most-nash-kak-arkadii-rottenberg-poluchil-podryad-na-stroiku-veka (Дата обращения: 22.06.2022).

[3] В работе [Балацкий, Екимова, 2021] закон «железного треугольника» охватывает превышение трех плановых показателей МГП – затрат, сроков реализации и результата (в финансовом и физическом выражении).

[4] https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2019/11/16/welcome-to-the-1-billion-abandoned-ghost-airportthat-just-received-its-first-flight-after-nine-years/?sh=73dc1877ebc4 (Дата обращения: 22.06.2022).

[5] https://www.scientificamerican.com/article/the-supercollider-that-never-was/ (Дата обращения: 22.06.2022).

[6] Тезис о внешнем управлении Российской Федерации признается в академических работах ([Волконский В.А., 2012]) и в медиа-пространстве (например, https://www.youtube.com/watch?v=UxAM2SmDA0s, https://www.youtube.com/watch?v=M2jWFzAh1aU (Дата обращения: 22.06.2022)).

[7] https://trans.ru/news/ministr-transporta-investitsii-v-krimskii-most-za-schet-effekta-ekonomii-okupyatsya-k-2035-godu (Дата обращения: 22.06.2022).

[8] https://www.kommersant.ru/doc/5240013 (Дата обращения: 22.06.2022).

[9] https://www.fontanka.ru/2021/08/06/70065761/ (Дата обращения: 22.06.2022).

[10] https://www.kommersant.ru/doc/5052019 (Дата обращения: 22.06.2022).

[11] https://ach.gov.ru/upload/iblock/d9d/gerw03d13acivrt5zshc2mzh6ju8i0md.pdf (Дата обращения: 22.06.2022).

[12] https://www.kommersant.ru/doc/4127109 (Дата обращения: 22.06.2022).

[13] https://ach.gov.ru/upload/iblock/1e6/1e6fa6f3fcf6d2bd305a0a07925292e8.pdf (Дата обращения: 22.06.2022).

[14] https://www.rbc.ru/business/08/04/2022/624ef7959a7947d20588a9fc (Дата обращения: 22.06.2022).

[15] https://www.kommersant.ru/doc/5422693 (Дата обращения: 22.06.2022).

[16] https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/20/754279-rosneft-zvezda (Дата обращения: 22.06.2022).

[17] https://www.kommersant.ru/doc/5192750 (Дата обращения: 22.06.2022).

Официальная ссылка на статью:

Гусев А.Б., Юревич М.А. Государственная система управления мегапроектами как модель восстановления национального суверенитета // «Вопросы теоретической экономики», №3, 2022, с. 62–76.