1. Введение. В настоящее время идет активное конструирование общей теории социальной эволюции, которая смогла бы ответить на большинство важнейших экономических вопросов и пролить свет на многие исторические загадки. В числе таковых укажем лишь самые важные и животрепещущие. Почему человеческая цивилизация обрела свои зрелые формы в Евразии, а не на других континентах? Каким образом человечеству удалось вырваться из мальтузианской ловушки [1]? Как объяснить «загадку Нидема» [2]? Почему одни страны и народы богатые, а другие – бедные? Почему одним бедным странам и народам удается сократить свое отставание от богатых, а другим – нет? Как объяснить «казус СССР» [3]?

В попытке ответить на эти вопросы предлагается множество теорий и концепций. Разумеется, сам масштаб поставленных вопросов не предполагает простых и однозначных ответов, в связи с чем выдвигаемые концепции сосуществуют, иногда входя в противоречия, а иногда – удачно дополняя друг друга. Тем не менее, все они не вызывают у исследователей когнитивной удовлетворенности, а потому поиск всеобъемлющей теории продолжается. Цель статьи состоит в разработке еще одной – альтернативной – концепции социальной эволюции, новизна которой состоит, с одной стороны, в поликаузальности в отличие от большинства имеющихся монокаузальных построений, а с другой стороны, в структурно–организационном подходе в отличие от традиционного редукционистского метода выявления причинно–следственных связей.

2. Предпосылки создания новой концепции. В данном разделе нет возможности отразить все богатство идей и разработок относительно движущих сил социальной эволюции, в связи с чем остановимся только на двух аналитических трендах. Первый связан с разработкой различных монокаузальных теорий и постепенным переходом от них к поликаузальным построениям, второй – с рассмотрением традиционных причинно–следственных цепочек (такой подход будем условно называть причинной методологией) и отказом от них в пользу организационно–управленческих концепций (такой подход будем называть структурной методологией).

Одной из наиболее впечатляющей и эмпирически подтвержденной монокаузальной теорией эволюции является географическая трактовка Дж. Даймонда, согласно которой приоритет Евразийского континента в развитии человеческой цивилизации был предопределен несколькими группами природных факторов [1]. Однако в литературе отмечалось, что для этой концепции характерны две особенности. Первая состоит в ее объяснительной ограниченности: способность прекрасно объяснить долгосрочные цивилизационные тренды раннего периода истории человечества уживается с ее хронической неприспособленностью к интерпретации современных эволюционных сдвигов [2]. Ее вторая особенность связана с условной монокаузальностью: наряду с географическими и природными факторами в ней неявно фигурирует механизм конкуренции, имеющий ключевое значение для всех исторических событий [3; 4]. Синдром условной монокаузальности характерен практически для всех передовых эволюционных концепций, их авторы это осознают, в связи с чем просто делают акцент на большей значимости того или иного фактора. Данная оговорка по умолчанию будет предполагаться в дальнейших рассуждениях.

Дополнением к концепции Даймонда служит исследование С.Г. Кирдиной–Чэндлер, в котором на примере выборки из 65 стран путем масштабных статистических расчетов продемонстрировано влияние узкого спектра климатических характеристик на размещение в пространстве стран с господством рыночных (западных) и нерыночных (не–западных) институтов. Для первых характерно преобладание конкурентных механизмов саморегулирования, для вторых – административных методов централизованного управления [5]. Как оказывается, на территориях с относительно мягкими геотермальными характеристиками и невысокими рисками природных катастроф складываются государства с доминированием западных институтов, а на территориях, где отмечаются высокие перепады в уровне осадков, температуры воздуха и высокие риски природных катастроф, исторически преобладают централизованные (нерыночные) институциональные модели [5, с.80]. Однако в литературе отмечалось, что выявленная Кирдиной–Чэндлер зависимость не является универсальной – в нее, как правило, не вписываются страны с привнесенными извне институтами [3].

Альтернативой географическим концепциям выступает теория Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, настаивающая на приоритете институционального фактора в формировании государственных моделей в ходе социальной эволюции. Согласно их взглядам, успех или неудача той или иной социальной системы зависит от того, какие институты доминируют в ней – инклюзивные, вовлекающие в экономический оборот большие массы населения, или экстрактивные, направленные на сохранение привилегий узкой группы правящей элиты [6]; ранее уже была предложена очень похожая институциональная концепция – теория социальных порядков Д. Норта и его коллег [7]. Однако и эта аналитическая схема крайне уязвима к критике. Во-первых, она представляет западные демократии и, в частности, политическую систему США, как своеобразный «конец истории», как вершину развития человеческой цивилизации, не предполагающую дальнейшего усовершенствования [2]. Во-вторых, теория инклюзивных институтов слишком сильно подвержена синдрому условной монокаузальности: авторы постоянно «разбавляют» исторический анализ географическим и культурным факторами и тем самым противоречат сами себе [3]. Последующее развитие идей указанных авторов в виде концепции узкого коридора только усугубило этот недостаток [8]. Если в предыдущей книге Аджемоглу и Робинсон продемонстрировали вторичность институтов Южной Кореи и Северной Кореи в зависимости от личности пришедших в них к власти лидеров, то в новой работе они еще раз подчеркнули «фатальную» зависимость афинской демократии от уникальных реформ Солона и изощренности ума этого человека.

Роль личности и культуры вообще в социальной эволюции последовательно отстаивал Л. Харрисон, в концепции которого фигурируют два условия успеха рукотворных институциональных преобразований: а) наличие кризиса или уникальных возможностей; б) наличие ярких реформаторов с прогрессивными идеями [9, с.190]. Хотя справедливость приведенных условий не вызывает сомнений, в концепции Харрисона все–таки слишком большое значение придается случайному фактору в форме своевременно появляющейся личности.

Попытку придать фактору культуры более объективный и масштабный характер сделал К. Вельцель в своей концепции эмансипативных ценностей (стремления к свободе), которые лежат в основе коллективных действий как элит, так и масс [10]. Однако и эта попытка построить теорию социальной эволюции на основе одного – главного – фактора оказалась неубедительной. Во-первых, в этой схеме ценности свободы сами по себе приводят к ускорению технического прогресса, а последний еще больше усиливает эмансипативные установки людей; критики полагают, что нужна расшифровка механизма подобных связей [2]. Во-вторых, акцент на ценностях свободы не учитывает положение Д. Норта о двойственной природе институтов [11] и политическую теорию Д. Дзоло о дуализме государственного регулирования [12]; согласно этим концепциям речь должна идти об одинаково важных ценностях – безопасности и свободы граждан, ограничениях и стимулах их деятельности [13]. В-третьих, культурные расхождения в ценностях плохо объясняют ранние периоды истории человечества [2]. В-четвертых, для концепции эмансипативных ценностей Вельцеля характерна еще большая эклектичность переплетения культурного, технологического, географического и институционального факторов [3].

Относительно технологий как ведущего фактора социального развития, то эта позиция отстаивалась еще К. Марксом в его учении об определяющей роли производительных сил (технологий) относительно производственных отношений (институтов): «…капиталистический способ производства предполагает… определенную общественную форму [Gestalt] условий производства, …он не только производит материальные продукты, но и непрерывно воспроизводит и те производственные отношения, в которых эти продукты производятся…» [14, с. 893]. Критика данной концепции состоит в том, что подавляющее большинство авторитетных исследователей утверждают первичность институтов перед технологиями [11; 15]. В качестве обоснования указанной позиции Р. Лукас обращается к периоду доместикации: приватизация охотничьих угодий или прав на собирательство предшествовала или, по крайней мере, развивалась параллельно технологиям сельского хозяйства; в противном случае возникает сакраментальный вопрос: кто станет одомашнивать животное, если у любого есть право убить и съесть его? [15, с.200].

В настоящее время можно констатировать, что многолетняя борьба за теоретическое первенство и главенство разных факторов социальной эволюции – географического, институционального, технологического и культурного – зашла в тупик. Не исключено, что в основе такого упорного отстаивания принципа монокаузальности социальной теории лежит стремление к отысканию первоосновы бытия, которое в свою очередь восходит к монотеистическому религиозному мышлению, когда священники все явления сводят к Богу (Абсолюту), физики – к элементарной частице (атому), биологи – к клетке (гену), экономисты – к товару (рабочему часу) и т.п. [16, с. 88]. Однако сегодня уже кристаллизуется альтернативная позиция, согласно которой никакая монокаузальная концепция не в состоянии адекватно объяснить социальную эволюцию; нужно переходить к поликаузальным построениям [2]. При этом высказывается мнение, что по мере развития цивилизации биологические и географические факторы играют все меньшую роль в жизни человека и, наоборот, все большее значение приобретают технологии и культура [3]. Примечательно, что Т. Маккенна еще в прошлом веке подметил различие законов развития на ранних и поздних этапах цивилизации: «Если природа олицетворяет принцип экономии, то культура дает пример принципа обновления через излишества» [17, с.17]. Данный эффект можно назвать инверсией Маккенны. Таким образом, можно констатировать необходимость конструирования поликаузальной концепции социальной эволюции (ПКСЭ), отказавшись от бесплодных попыток редуцировать все многообразие социальных явлений к одной группе факторов.

Необходимо подчеркнуть, что построение ПКСЭ по своей сути предполагает переход от причинной методологии, основанной на осмыслении длинных цепочек причинно–следственных связей, к структурной, предполагающей рассмотрение сложных организационных образований в совокупности с их системой управления. Иными словами, вместо изучения влияния одних объектов и процессов на другие структурный подход требует уяснения общих правил самосборки сложных организационных образований с их последующей эволюцией в сторону повышения или понижения их организованности, функциональности и эффективности. Подобная установка направлена уже не столько на анализ разных социальных явлений, сколько на их синтез и понимание именно этого процесса.

Надо сказать, что структурная методология предполагает откровенную меж– или, если быть точнее, полидисциплинарность, и уже многократно, но неудачно была реализована. Для этого достаточно вспомнить вышедшую в 20–х годах XX века работу А.А. Малиновского (Богданова), в которой была предложена тектология – новая всеобщая организационная наука [18]. В 1948 г. Н. Винер выпускает знаковую работу, в которой ввел в оборот кибернетику – новую науку об управлении и связи в машине, животном и обществе [19]. Следом, в 1955 г., У. Росс Эшби своей книгой закрепляет позиции кибернетики [20]. Наконец, в 1968 г. Л. фон Берталанфи публикует трактат по общей теории систем, в котором противопоставляет целостные характеристики систем разной природы доктрине причинно–следственных связей [21]. Указанные труды не остались незамеченными, но так и не привели к образованию новой науки; до самого последнего времени социальные науки продолжают придерживаться давно сложившихся ортодоксальных взглядов, стараясь свести все многообразие явлений к простой – условно монокаузальной – аналитической конструкции. Похоже, что лишь в 2018 г. была сделана новая конструктивная попытка перейти к поликаузальным построениям на основе структурной методологии за счет рассмотрения трех основных социальных механизмов координации (конкуренции, власти и сотрудничества), складывающихся как результат взаимодействия культурных, институциональных, технологических и географических факторов; более того, уровень принуждения, встроенный в механизмы координации, служит сам по себе индикатором социального прогресса [22]. Развитие этой идеи позволило установить цивилизационный цикл принуждения с характерным ростом данного явления на самых ранних стадиях жизни человечества с последующим ослаблением принуждения на более поздней стадии развития [3]. Важным элементом структурной методологии явился принцип взаимосвязанного изменения основных групп факторов [23], который впоследствии был конкретизирован в форме принципа согласованности указанных факторов [24]. Данные научные установки являются исходными для дальнейших теоретических построений.

При обосновании своих тезисов я буду опираться на авторитетные работы в области экономики, истории, социолингвистики и философии; естественно–научные работы в явном виде использоваться не будут. Такой подход оправдан тем обстоятельством, что во многих указанных источниках уже проделана работа по обобщению естественно–научных достижений современности, как, например, у Дж. Даймонда [1].

3. Поликаузальная концепция социальной эволюции: механизм конкуренции. Нет никакого сомнения, что предпринятая в [22] попытка перейти к рассмотрению социальной эволюции через призму механизмов взаимодействия субъектов является серьезным шагом вперед. Вместе с тем введение характера социальных связей позволяет упорядочить человеческую историю, но само по себе еще не приводит к объяснению ее важнейших загадок и парадоксов. Для этого необходим еще один – дополнительный – шаг, состоящий в рассмотрении механизма конкуренции и его строения (структуры). Дело в том, что любая человеческая общность осуществляет самосборку посредством формирования механизма конкуренции, который есть максимально общее проявление любых взаимодействий между людьми. Формы конкуренции могут быть сколь угодно разнообразными: традиционная (горячая), «холодная», информационная и гибридная войны; торговые, валютные, патентные войны и др.; экономическое, политическое, административное, технологическое соревнование и проч.; монополия, олигополия и иные виды рыночной власти; объединения, кооперация и сотрудничество. Все перечисленные формы конкуренции различаются лишь степенью жесткости конкурентной борьбы, но сама эта борьба никогда не прекращается. Можно отдельно выделить понятие конкурентного равновесия, когда возникает временный баланс сил конкурирующих сторон.

Оговорюсь сразу: возможны разные интерпретации существующих понятий. Например, конкуренцию, власть, войну, сотрудничество и проч. можно рассматривать как частные случаи общего механизма координации взаимодействий между субъектами [22]. Однако, на мой взгляд, механизм конкуренции для социальных систем представляет собой нечто похожее на механизм энергоинформационного взаимодействия в физике и тем самым обладает максимальной степенью общности. Еще в 1960–х годах Л.А. Петрушенко высказал идею, что всеобщему закону роста энтропии во Вселенной противостоит столь же общий и глобальный закон авторегуляции в природе [25]. В примитивных физических системах он принимает формы квазиуправления, а в социальных – форму управления по принципу обратной связи [26]. При этом посредством закона авторегуляции обеспечивается естественное единство системности, организованности и самодвижения социума [27]. Механизм конкуренции представляет собой проявление сил самоорганизации и саморегулирования в биологических и социальных системах. Следовательно, закон роста энтропии ведет к разрушению порядка и организации системы, тогда как конкуренция в основном является проявлением созидательных и упорядочивающих сил, чем и обусловлена ее роль в предлагаемой ПКСЭ.

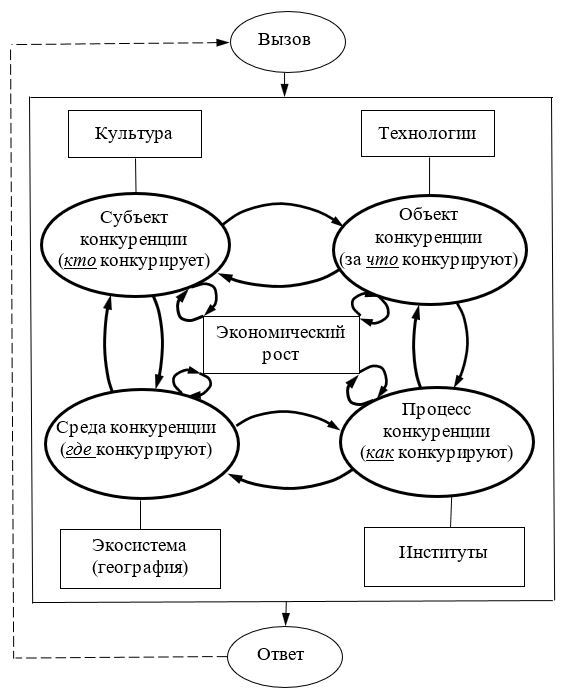

Чтобы отразить все многообразие исторических виражей и построить полноценную ПКСЭ с высокой объяснительной способностью, необходимо оперировать не абстрактным механизмом конкуренции, а его структурой (рис. 1). При этом напрашивается следующая методологическая аналогия: в буддизме личность человека рассматривается как структурно упорядоченная комбинация пяти элементарных психофизических состояний – дхарм [28, с. 48]; в ПКСЭ общество в целом и его отдельные социальные группы также рассматриваются как конструкции из нескольких структурных элементов, эффективное объединение которых позволяет указанной социальной группе конкурировать с другими похожими группами на разнообразных рынках. Такая интерпретация дает принципиально динамическую картину. Если в буддийском учении человеческая личность представляет собой поток постоянно меняющихся элементарных психофизических состояний [28, с. 50], то в ПКСЭ конкурентный механизм является рекомбинацией его непрерывно меняющихся структурных элементов.

Рис.1. Организационная структура конкурентного механизма.

Особенность структурной схемы рис. 1 состоит в том, что каждому элементу конкурентного механизма сопоставляется группа факторов, которая традиционно выступает в современных монокаузальных теориях эволюции. В результате формирование конкурентного механизма автоматически сопрягается с вовлечением в оборот таких групп факторов, как технологии, институты, культура, география и уровень благосостояния. При этом в соответствии с моделью А. Тойнби «Вызов–Ответ» [29], процесс сборки социальной системы и формирования конкурентного механизма начинается с внешнего шока (Вызова), реакцией (Ответом) на который и выступает модифицированная конкурентная система. Центром сборки социальной системы выступает процесс экономического роста, который одновременно служит мерой удачного или, наоборот, неудачного Ответа на исторические вызовы.

Структурная схема рис. 1 представляет собой теоретическое ядро ПКСЭ и несет в себе явный потенциал для объяснения многочисленных исторических явлений. Однако, разумеется, эта схема нуждается в большом дополнительном материале, чтобы можно было дать удовлетворительные ответы на поставленные в начале статьи вопросы. Для этого воспользуемся методом ключевых событий истории (КСИ), которые знаменовали собой формирование нового эволюционного тренда и доминирование тех или иных факторов социальной эволюции [3]. Рассматривая историю цивилизаций сквозь призму таких узловых событий, можно с большей объективностью и беспристрастностью определить набор факторов, которые выступали истинными детерминантами последующей эволюционной траектории. Кроме того, именно эти события подробно анализируются почти всеми исследователями, а потому они хорошо описаны и проработаны, что создает основу для их корректного анализа и обсуждения для реконструкции человеческой цивилизации.

Во избежание неправильного понимания дальнейшего материала следует определиться с некоторыми базовыми терминами. Во-первых, я рассматриваю историю человеческой цивилизации (человечества) на временном интервале с X тыс. до н.э. до сегодняшнего дня. Понятие цивилизации я отождествляю с максимально общими категориями мироэкономики, миросистемы и мирохозяйственной системы в понимании И. Валлерстайна [30]; несмотря на разную коннотацию в указанных терминах я без потери степени общности анализа буду использовать их в качестве синонимов. Во-вторых, в истории цивилизации я акцентирую внимание на процессах социальной эволюции, под которой понимаются качественные изменения миросистемы или ее отдельных региональных фрагментов. Эволюционные сдвиги в мирохозяйственной системе предполагают либо рост ее уровня организованности, что эквивалентно развитию или эволюции в узком смысле слова, либо снижение уровня организованности, что равносильно деградации или инволюции. В-третьих, социальное развитие возникает в результате прогресса в разных элементах миросистемы. В принципе развитие и прогресс я буду также использовать как синонимичные понятия.

При этом никому неизвестны глобальные цели социальной эволюции человечества, но ее критерии (и проявления!) вполне понятны и универсальны. Позитивная социальная эволюция (развитие, прогресс) предполагает рост жизнеспособности общества, его функциональности и эффективности. Под жизнеспособностью общества понимается его способность к самосохранению посредством ответа на вызовы извне; под функциональностью социальной системы понимается разнообразие ее операциональных возможностей или, что то же самое, число вариантов и способов ответа на возникший вызов; под эффективностью подразумевается отношение результатов деятельности общества к осуществленным для их получения затратам или, несколько перефразируя сказанное, результаты ответа на вызов сопоставляются с затраченными на это ресурсами.

4. Реконструкция человеческой цивилизации: гегемония Евразии в XI–II тыс. до н.э. Первый вопрос, поставленный во введении, состоит в необходимости объяснения превосходства Евразии на ранних стадиях развития человечества. Какова может быть реконструкция указанного КСИ?

На мой взгляд, исчерпывающее объяснение указанному КСИ дано Дж. Даймондом, суть которого сводится к следующему: наличие в Евразии самого богатого генофонда домашних животных (13 из 14 существующих ныне видов); удачная геометрическая форма Евразии по сравнению с остальными континентами – она вытянута с востока на запад, а не с юга на север, как Америка и Африка, что привело к быстрому распространению продуктовых инноваций по горизонтали, а не по вертикали; географическая открытость евразийского материка и отсутствие природных барьеров – ни обширных пустынь типа Сахары, ни опасных насекомых типа мухи цеце в ней нет [1]. Наличие столь комфортных климатических и географических условий привело к первому величайшему открытию древнего человека – он осознал, что доместикация (окультуривание) в форме животноводства и растениеводства может быть предпочтительнее охоты и собирательства. Начиная с этого момента на Евразийском континенте складывается первый прототип мощного конкурентного механизма. На интервале между XI и II тысячелетиями до н.э. волна открытий и инноваций в области доместикации растений и животных привела к возникновению новых производственных технологий, новых отношений между людьми (институтов), новых ценностей и установок индивидуумов (культуры) и совершенно иному уровню благосостояния.

По мнению Даймонда, переход от охотничье–собирательного образа жизни к земледелию и скотоводству на Земле произошел в основном между 6000 и 4000 гг. до н.э. [1, с.194]. С этого момента начинается процесс этногенеза, когда поведенческие модели разных народов складываются на основе специфики географического ландшафта с его последующим радикальным преобразованием [31]. Именно этот процесс запускает историю человечества как таковую, представляющую собой столкновение разных народов, из которого наиболее успешные и конкурентоспособные выходят победителями, а менее слабые и приспособленные погибают и сходят с исторической сцены. Ни в Северной, ни в Южной Америке, ни в Африке южнее Сахары, ни в Австралии вызов со стороны природной экосистемы не был столь рафинированным, а потому и не получил столь мощного ответа как в Евразии. Начиная с этого КСИ, разрыв между цивилизациями Евразии и других частей света нарастал в пользу евразийских народов.

Замечу, что уже на рассмотренном раннем этапе развития человеческой цивилизации возникли два явления, породившие в свою очередь два социальных механизма: ограниченность ресурсов (земли, животных, растений, технологий и т.п.) привела к возникновению конкуренции сообществ (коллективов), а разная эффективность альтернативных видов деятельности (собирательство/ растениеводство и охота/животноводство) привела к конкуренции профессий [1]. Тем самым на начальном этапе социальной эволюции механизм конкуренции самоорганизуется в результате ограниченности ресурсов и дифференциации производственной эффективности, тогда как на более поздних этапах он сам становится источником преодоления ограниченности ресурсов и роста экономической эффективности за счет творческой активности индивидуумов.

5. Реконструкция человеческой цивилизации: Европа vs Азия на этапе с 2000 г. до н.э. до 1500 г. н.э. Следующий вопрос, поставленный во введении, состоит в необходимости объяснения «загадки Нидема». Объяснение указанного парадокса предполагает рассмотрение довольно обширного исторического отрезка, в течение которого Европа медленно, но верно обгоняла Азию. Как и в предыдущем случае, исходное преимущество Европы состояло в географической специфике. Согласно Дж. Даймонду, Европе была присуща хроническая политическая раздробленность, а Китаю – хроническое политическое единство. При этом политическая раздробленность Европы и единство Китая берут свое начало в их географии, и в частности в форме географических границ. Если Европа характеризовалась изломанной береговой линией, наличием почти изолированных полуостровов и достаточно крупных и близко расположенных к континенту островов, то Китай представлял собой почти гомогенный географический ареал. В результате в Европе сложилось множество политически независимых территорий с собственным языками и этносами, чего не было в Китае [1, с.526]. Тем самым экосистема Европы породила гораздо более мощные и совершенные конкурентные механизмы, что впоследствии и привело к ее мировому лидерству.

Однако конкуренция, как уже говорилось выше, может принять деструктивные формы и привести к бесконечной войне [4]. В связи с этим второй предпосылкой гегемонии Европы стала особая ментальная атмосфера, сложившаяся у народов данной территории. Эта ментальность имеет древние корни и представляет собой идеологию индивидуализма, усиленную требованием политической активности всех полноправных граждан государства.

Феномен политической активности связан, по-видимому, с древнегреческими полисами, которые в силу своей компактности продуцировали весьма своеобразную политическую и государственную культуру. Например, согласно Аристотелю, «…всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого–либо блага…» [32, с. 376]. Следующий пассаж Аристотеля высвечивает глубинное представление античного мира Европы о сущности человека: «…человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек» [32, с. 378]; «…кто не способен вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством» [32, с. 379]. «Чтобы граждане не принимали участия ни в чем, это, очевидно, невозможно, так как государство представляет собой некое общение, а следовательно, прежде всего является необходимость занимать сообща определенное место…» [32, с. 403]. Столь жесткие установки привели к первоначальному понятию идиота (idiotae) как человека, не способного к участию в общественной жизни [33, с.70]. Утрата политическим животным (zoon politikon) политической дееспособности автоматически превращала его в идиота.

Любопытно, что эта греческая традиция в еще более рафинированном виде проявилась в эпоху Римской Республики, в которой «римляне были насквозь политизированы. Они дневали и ночевали на Форуме; речи ораторов, новые законы, борьба политиков, судебные дела – вот что занимало их воображение» [34, с. 67]. Во II в. до н.э. государственными делами в Риме занимались все взрослые мужчины [34, с. 239]. Политическая активность проявлялась в немыслимом до того времени искусстве красноречия, которому Тацит ставит предельно точный диагноз: «Великое и яркое красноречие – дитя своеволия… Не знаем мы… красноречия македонян и персов и любого другого народа, который удерживался в повиновении твердой рукой» [34, с. 149]. Примечательно и то, что отказ от государственных дел в пользу развлечений в Риме порицался больше, чем в Греции. Например, авторами театральных пьес выступали, как правило, бывшие рабы, а тот, кто играл на сцене, не мог быть римским гражданином [34, с. 289]. Любые проявления праздного кривляния и клоунады делали человека не годным к участию в серьезных государственных делах.

Если говорить о феномене европейского индивидуализма, то здесь пролить дополнительный свет на ситуацию позволяет социолингвистический анализ таких важнейших языковых констант, как «общество» и «государство». Языковые константы, будучи базовыми историческими понятиями, отражают ядро социальной реальности, транслируемое через национальные языки. Так, проведенный анализ показал, что в русском, китайском и японском языках, а также в хинди, урду, санскрите и арабском языках понятие «общество» отражает превалирование «общего над частным», идею единства с приоритетом общества как целого над входящими в него индивидами. Аналогичным образом для народов указанных языковых групп в понятии «государство» присутствует фигура верховного правителя, миссия которого – управлять подданными [35, с. 23]. Визуальной метафорой понятия «общество» в восточных языках и культурах служит такой плод, как гранат [35, с. 19]. Для английского, французского и немецкого языков, а также для латыни понятие «общество» демонстрирует принцип его построения «снизу», когда целостность понимается как объединение «первичных» индивидов в легитимированном союзе, а сам индивид «впаян» в «общество». Понятие «государство» для указанных языков не имеет персонификации и понимается как обезличенный устойчивый легализованный порядок вещей (закон) без отсылок к власти и иерархиям. Визуальной метафорой понятия «общество» в западных языках и культурах служит такой плод, как виноград [35, с. 21].

Имевшие место в истории попытки «переобозначить» указанные языковые константы в соответствии с иными образцами не имели успеха, что подтверждает глубинные основы культурных стереотипов разных народов Европы и Азии [35, 2019, с. 23]. По мнению Д. Норта, впоследствии именно обезличенные институты Запада послужили основой для достижения политического равновесия между государственной властью и обществом, что в свою очередь привело к построению демократических европейских государств [11].

Таким образом, наличие в Европе развитых механизмов конкуренции вкупе с политической гражданской активностью и воинствующим индивидуализмом привели к созданию Закона, обязательного для всех, а также государств с разумным балансом власти элит и гражданского общества. Все это позволило запустить военную и технологическую конкуренцию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ни в Китае, ни в Индии, ни в России, ни в Африке и Америке таких предпосылок не сложилось. Именно широкое распространение механизма конкуренции выступило в качестве главного драйвера превращения территории Европы в очаг творческой активности больших масс населения, что и послужило главным источником «парадокса Нидема». Даже Н. Маккиавелли вынужден был констатировать, что «…в республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе» [36, с. 45].

6. Реконструкция человеческой цивилизации: выход из мальтузианской ловушки после 1500 г. н.э. и возникновение капитализма. К «загадке Нидема» непосредственно примыкает вопрос о выходе европейской цивилизации из пресловутой мальтузианской ловушки. Однако для ответа на него сначала целесообразно остановиться на двух дополнительных ментальных особенностях европейской цивилизации – диалектическое мышление и большой горизонт планирования событий. Первая черта европейцев берет начало в диалектической философии Древней Греции и обретает свою зрелую форму в христианском богословии, имеющее дело с огромным числом библейских противоречий и парадоксов, преодоление которых и привело к научной диалектике в работах Г. Гегеля [37]. Именно диалектическая логика позволила «перевернуть» всю исходную христианскую мораль и не только оправдать, но и возвести в разряд добродетелей традиционные прегрешения – гордыню, стремление к богатству, ссудный процент и т.п. Интеллектуальная изворотливость представителей европейских народов особенно ярко проявилась при расколе католичества и рождении Протестантизма, который не только дал новому строю новую этику, которой уделял огромное значение М. Вебер [38], но и позволил на интеллектуальном уровне примирить любые жизненные противоречия и парадоксы [5]. Так, православные мыслители говорят о восьми «смертных» грехах (чревоугодие, блуд или любострастие, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславия, гордыня), тяжесть которых возрастает от низших к высшим. Три из них – гордыня, тщеславие и сребролюбие – в протестантской западной культуре получают полное и безоговорочное оправдание, как, впрочем, и ссудный процент. Европейцы принимают рациональную гордость (человек создан по образу Бога), протестантская этика оправдывает и обосновывает тщеславие и сребролюбие (богатство – проявление избранности человека, которое он заслужил своим трудолюбием и аскетизмом) [40, с. 213]. Все это не могло не сказаться на характере Белого Человека и сделало его столь же неоднозначным и противоречивым. Как справедливо указывал К. Крылов: «Европейцы – суперхищники, создавшие великую цивилизацию, основанную на утонченном насилии» [33, с.299].

Классической иллюстрацией приведенного тезиса может служить то, как европейские государства XVII–XVIII вв. принуждали людей к работе и обеспечивали кадрами технологический прогресс. Так, на территории современной Германии приказ ландграфа Гессенского в 1616 г. гласил: «Всех способных к труду нищих и пьяниц, шатающихся по трактирам, всяких праздношатающихся, сделавших себе промысел из выпрашивания подаяния у наших подданных, заставить работать в наших рудниках за надлежащую плату, а в случае нежелания с их стороны – заковать их в кандалы и доставить в рудники» [41, Т. 2, с.147]. Развитием данного подхода явилось широкое внедрение особых заведений – работных домов, домов призрения и тюрем. Во Франции (в Париже) в 1656 г. было открыто заведение – L’Hopital general, которое представляло собой объединение работного дома, больницы для умалишенных, тюрьмы, сиротского приюта и богадельни для престарелых [41, Т. 2, с.151]. Обеспечение кадрами указанного учреждения велось самым бескомпромиссным образом: «Все нищенствующие, трудоспособные и нетрудоспособные всякого возраста и пола, которые будут найдены в пределах города и предместий Парижа, будут заключены в Hopital и находящиеся в его ведении места и будут употреблены на общественные работы, на промышленный труд и на обслуживание самого учреждения, по распоряжению директоров его» [41, Т. 2, с.151]. Вопреки традиционным представлениям о внедрении технологического прогресса на передовых частных фирмах, начальный этап капитализма базировался на принудительном труде бродяг, нищих и больных людей. Это во многом связано с вполне естественным нежеланием людей становиться придатками новых машин и механизмов, за которыми им предстояло монотонно трудиться на протяжении многих часов. Не удивительно, что массы предпочитали свободное нищенство принудительному и низкооплачиваемому труду на мануфактурах. На этот случай был предусмотрен запрет на покидание заведений типа L’Hopital general; сбежавших постояльцев разыскивали, подвергали жестокому телесному наказанию за побег и водворяли обратно. Трудовая повинность в европейских работных домах была тотальной: работали даже старики, калеки и парализованные [41, Т. 2, с.152].

Чрезвычайно важным является тот факт, что все описанные примеры жестокого насаждения капитализма и технологического прогресса были абсолютно легитимны. Например, в Великобритании даже в XVIII веке 223 нарушения закона каралось смертной казнью, в том числе карманное воровство, ограбление на сумму более 40 шиллингов, выкапывание деревьев из частных садов и на улицах и т.п. [42, с. 14–15]. Институт смертной казни дополнялся другими физическими наказаниями, многие из которых по своей сути были эквивалентны ей. Например, за кражу овцы, независимо от пола и возраста нарушителя, полагалось 300 ударов кнутом, которые не могли выдержать даже многие молодые и здоровые мужчины [42, с.15]. Dura lex, sed lex – Закон суров, но это Закон!

Противоречивость представителей европейских народов проявилась в, казалось бы, несовместимых его качествах – жажде наживы, коварстве, жестокости, агрессивности, религиозности и фанатизме, выносливости, умении копить, терпеть лишения и делать сложные расчеты, жертвенности, человеколюбии, служении высшим целям и т.п. Ни в одной другой точке мира все перечисленные свойства человеческого характера не смогли органично соединиться. Как справедливо утверждал В. Зомбарт, по-настоящему капитализм возник только тогда, когда у европейских народов сформировался дух капитализма, трансформировавший средневековый принцип покоя в капиталистическое беспокойство, статический мир – в мир принципиально динамический [43, с.29], традиционные навыки и умения – в новые специфические компетенции [43, с.125].

Противоречивость европейского индивидуума создала два полюса его характера. Первый – неукротимость Белого Человека, проявляющаяся в том, что он способен был уничтожить буквально весь мир и все народы, если это было нужно для достижения его целей. Свое наиболее рафинированное художественное воплощение эта черта характера нашла в символичном рассказе Джека Лондона «Неукротимый Белый Человек». Второй полюс – жертвенность Белого Человека, проявляющаяся в его бескорыстной миссионерской деятельности, в готовности отдать жизнь за завоеванных им аборигенов. Эта его черта характера также нашла художественное воплощение в не менее символичном стихотворении Редьярда Киплинга «Бремя Белого Человека». Совмещение указанных двух полюсов характера со стремлением планировать свою деятельность на огромные временные периоды и явилось той духовной и интеллектуальной основой, которая сделала европейские народы способными создать новый экономический строй – капитализм. Как образно говорил Л. Сумм, «новый флорентиец – образованный, успешный, циничный, умело пользующийся слабостями и людей, и богов» [36, с. 11]. Новый класс буржуа соединил в себе принцип Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово… и Слово было Бог» [44, с. 1127] с пифагорейской концепцией «Все есть число» (или «Вещи суть числа») [45, с. 10]. Соединив качество (смыслы) с количеством (мерой), европейцы обрели такую практическую функциональность и эффективность, которые раньше были просто недостижимы ни для каких народов. В дальнейшем это привело к созданию науки и технологий и, как следствие, могущества Запада.

Интересно, что христианство не только дробилось на конфессии (православие, католицизм и протестантизм в виде многочисленных деноминаций и сект – англиканство, лютеранство, кальвинизм, баптисты, методисты, квакеры, мормоны и др.), но и объединялось с другими религиями. Например, Будда Шакьямуни под именем Иосафата [6] Будды в Византии был канонизирован как православный святой [28, с. 22]. Бурятский монах–уникум Лама Этигэлов активно взаимодействовал с представителями царской семьи и был признан главным православным буддистом России [46, с. 80–81]. А такой крупный протестантский мыслитель XX века, как П. Тиллих, утверждал, что японская школа Будды Амитабхи – Истинная вера Чистой Земли – вплотную подошла к протестантскому принципу спасения верой и благодатью [28, с. 111]. В основе подобных парадоксов лежала глубокая традиция рассмотрения логических коллизий в христианском богословии. Например, Вселенная создается в результате самоотчуждения Духа (Бога) [37, с. 137]. А какова роль Христа? Через него Бог преобразился в человека или, наоборот, человек воплотился в Бога? Иными словами, происходит обожение человека или очеловечивание Бога? [37, с. 58]. А само пришествие Христа разве не говорит о том, что Бог нуждается в человеке, чтобы вернуться к себе самому, следовательно, человек – причина Бога? [37, с. 63]. А казнь Бога в лице Христа подвела христиан к пониманию того, что всемогущество сделало Бога неполноценным [37, с. 92]. Как справедливо отмечает С. Жижек, именно христианство запускает рефлексивный переворот атеистического сомнения в Боге: когда Христос восклицает «Отче, для чего Ты оставил Меня?», то в его лице Бог не верит сам в себя [37, с. 94]. А сам факт покидания Богом Христа в момент его величайших страданий демонстрирует, что и Бог несовершенен – он сам является источником противоположностей и, следовательно, Добра и Зла [37, с. 95].

Однако все сказанное ранее еще не вело к выходу из мальтузианской ловушки, созданию капитализма и запуску экономического роста; это были лишь организационные и ментальные предпосылки намечающегося КСИ (рис. 2). Триггером последующих событий послужило возникновение в результате Великих географических открытий и морской торговли феномена сверхприбыли. В литературе уже отмечалось, что при обычной норме прибыли процесс накопления капитала мог растянуться на длительный срок и экономический рост просто не состоялся бы [47]. Появление же в недрах экономики Средних Веков особого сектора экономики, доходность капитала которого достигала сотен и даже тысяч процентов годовых, выступило в качестве своеобразного Вызова для человечества. Торговля сахаром, табаком, кофе, какао, чаем, рабами, каучуком, наркотиками (опиумом), пряностями, территориальные сделки с туземными племенами, возникновение биржевых механизмов спекуляции, каперство и т.п. позволили поддерживать в период 1500–1750 гг. трех– и четырехзначную норму прибыли [48]. Такие параметры прибыльности были поистине великим искушением для европейских дельцов. Напомним высказывание Т.Дж. Даннинга: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы» [49, pp. 35–36]. В рассматриваемый же период речь шла о прибыльности в 700–2000%. Наличие в Европе конкурентных механизмов, жажды наживы и религиозного рвения у населения привели к тому, что континент быстро превратился в очаг творческой активности больших масс.

В отличие от Китая Европа приняла исторический Вызов: в Британии, например, началось становление институтов индивидуалистического типа (с приоритетом интересов индивидуума над интересами коллектива), а в Китае – продолжилось существование институтов коллективистского типа (с приоритетом интересов коллектива над интересами индивидуума). Эти различия наиболее ярко проявились при перераспределении земли. Если в Китае растущему сельскому населению предоставлялась земля за счет существующих владельцев, то в Англии, напротив, фермеры бескомпромиссно сгонялись с земли и превращались в пролетариев. В результате таких процессов в Британии средний размер фермерских хозяйств в период с XIII века по 1800 г. увеличился с 14 акров до 151 (рост в 10,8 раза!), а в Китае с 1400 г. по 1800 г. он уменьшился с 4,0 акров до 2,5 (уменьшение в 1,6 раза!) [50, с.47]; итоговая дивергенция в размере британских и китайских аграрных участков составил 60,4 раза. Прямым следствием таких процессов явился рост неравенства: по имеющимся данным, коэффициент Джини в Великобритании вырос с 46% в 1688 г. до 60% в 1860-е годы [50, с.54]. Столь явные проявления жестокости и «несправедливости» британских институтов привели к тому, что только за период с 1760 по 1831 гг. доля накопления возросла в стране с 6% до 12% [50, с.46]. Это привело к ускорению экономического роста и технологического прогресса.

Примечательно, что все рассмотренные выше географические, институциональные, экономические и технологические предпосылки в той или иной степени были характерны и для других частей света. Например, китайский путешественник Чжен Хэ почти за столетие до Колумба плавал на судах, в 4 раза превышавших по длине шхуны европейских первооткрывателей Америки [50, с.40]. Тем не менее китайские купцы не нашли в новых землях ничего достойного и покорно приняли решение императоров Минской династии о запрете строительства больших судов, что положило начало самоизоляции Срединной империи на протяжении последующих четырех веков [50, с.40]. Аналогичным образом наличие у Китая таких изобретений, как шелк, компас, порох, бумага, фарфор, доменные печи и книгопечатание, не получило должного развития и не привело к развитию капитализма [50, с.50]. Более того, китайская ментальность провоцировала принципиальное нежелание торговать с внешним миром: даже в начале XIX столетия Китай был экономически самодостаточен, то есть производил почти все, в чем нуждался, в связи с чем держал границы закрытыми и минимизировал внешнюю торговлю. На всем китайском побережье были открыты лишь два порта для кораблей иностранных купцов – Макао и Кантон (Гуанчжоу). При этом в Кантоне торговля, как и нахождение там европейцев, была обставлена множеством запретов и административных ограничений. Европейские купцы имели право оставаться в Кантоне лишь на протяжении торгового сезона (с октября по март), в остальные месяцы они должны были закрывать свои фактории и переселяться в Макао. Вход в сам город был для них закрыт — европейцам выделили небольшой участок на берегу реки за городской стеной размером приблизительно в два футбольных поля. На нем ютилось 13 европейских торговых факторий со складами и инфраструктурой: лавками, мелкими мастерскими, питейными заведениями и т.п. Напрямую общаться с китайскими властями европейские торговцы не могли. Существовала специальная китайская гильдия купцов, члены которой могли выступать поручителем за каждую европейскую торговую компанию и за каждого частного купца. Все контакты с местными чиновниками осуществлялись исключительно через этого поручителя. Он был собственником здания фактории, а фирмы только арендовали его; он же прямо или косвенно обеспечивал своих подопечных вспомогательным персоналом — переводчиками, компрадором (управляющим), шроффами (денежными менялами), слугами. Через него осуществлялись все торговые операции, он же осуществлял негласный надзор за вверенными ему «варварами». По сути, Китай проводил в жизнь рецессивный внешнеторговый принцип: «В вас здесь не нуждаются; смиритесь и скажите спасибо, что с вами вообще имеют дело» [51].

Итак, КСИ в виде феномена сверхприбыльности получило адекватный ответ со стороны европейцев – бизнес–активность, неравенство, быстрое накопление капитала в частных руках и создание слоя инвесторов, которые могли по своему усмотрению вкладывать деньги в любые начинания, закрепление права собственности, включая результаты интеллектуальной (творческой) деятельности. Данные обстоятельства «оживили» основной психологический закон накопления Дж.М. Кейнса, согласно которому субъекты с более высоким доходом обладают более высокой склонностью к наколению [52, с.158–159] и который, в конечном счете, породил высокую инвестиционную активность, экономический рост и технологический прогресс [53]. В совокупности указанные обстоятельства привели к выходу европейской цивилизации из мальтузианской ловушки (рис. 2). Китай же проигнорировал указанное КСИ, остался в состоянии тотальной нищеты и деструктивной бюрократии. С этого момента дивергенция между уровнем развития Европы и Азии только усиливалась.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что становление капитализма напрямую связано с инверсией Маккенны. Дело в том, что для китайцев и других азиатских народов modus operandi состоял в принципе минимизации издержек; для европейцев феномен сверхприбыли «подавил» природное стремление к экономии ресурсов и вызвал к жизни принцип максимума результата – прибыли, нормы прибыли, выручки, объемов производства и т.п. С этого момента физические законы бытия для европейских народов и государств отходят на задний план, а на передний выходят витальные и экономические установки, которые на протяжении уже примерно 400–500 лет поддерживают экономический рост.

С принципом максимизации результата коррелирует философское учение об энергоэволюционизме [54], согласно которому человек по сравнению с другими биологическими видами обладает избытком энергии и адаптационного ресурса [55, с. 15]. Именно это качество определяет суть человека – как можно больше чувствовать и как можно больше делать, для чего приходится как можно больше думать [55, с. 21]. Этим качеством М. Веллер объясняет даже феномен эстетики, порождающийся избыточной потребностью и способностью человеческой психики адаптировать к себе окружающую среду [56]. Однако важная составляющая энергоэволюционизма состоит в росте энергоизбыточности человека по мере удовлетворения его базовых биологических потребностей – в самосохранении и воспроизводстве. В период формирования капитализма принцип максимизации жизненной энергии проявил себя наиболее полно из–за возникших стимулов и возможностей. Однако на более зрелых стадиях развития общества начинает действовать принцип оптимизации результатов и затрат [25], что придает процессу эволюции гибкость и маневренность.

К сказанному надо добавить, что Восток, как и Запад, разумеется, имел в своем интеллектуальном арсенале диалектическое учение. Однако даже здесь наблюдаются принципиальные различия. Например, в китайской школе буддизма Хуаянь (Экаяна) сформировалась «мягкая» диалектика, в которой оппозиция между противоположностями отсутствовала, сглаживаясь за счет принципа «все присутствует во всем» [28, с. 297]. Западная философская традиция Гегеля, наоборот, создала «бескомпромиссную», воинствующую диалектику, акцентируя противопоставление полярностей в качестве источника развития и выводя из этого принципа механизмы их взаимной борьбы, т.е. конкуренции (!). В определенном смысле можно говорить, что религиозная и философская интеллектуальная непримиримость европейских народов выступала идеологической основой оправдания конкуренции во всех ее формах.

7. Реконструкция человеческой цивилизации после 1500 г. н.э.: одни богатеют, другие – беднеют. Почему же одни страны и народы богатые, а другие – бедные? Можно смело утверждать, что богатство народов возможно только в условиях эффективного государства, разные прототипы которого в Новое время удалось построить только европейским странам.

В XVIII веке начинают появляться современные государства, диалектику образования которых наиболее удачно описывает концепция узкого коридора (КУК), выдвинутая в очередной монографии Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона [8]. Согласно их взглядам и терминологии, построение современного эффективного государства (Обузданного Левиафана) возникает в условиях политического равновесия – между государством (институциональным фундаментом страны) и обществом (его культурой и уровнем самосознания). Хотя в реальности институты и культура выступают в нерасторжимом единстве, их можно условно разделить. Тогда, в соответствии с КУК, множество эффективных взаимодействий между гражданским обществом (массами) и государством (правящими элитами) образует узкий коридор, войти в который и удержаться в нем можно лишь при соблюдении множества условий. Если таковые соблюдены, то между институтами и культурой возникает плодотворный режим одновременного сопряжения продуктивных форм механизмов конкуренции, в результате чего дееспособность государства и возможности (свобода) общества возрастают. Для обеспечения такого режима требуется выполнение эффекта Красной королевы, когда массы и элиты прикладывают непрекращающиеся усилия на пределе своих возможностей для сохранения политического статус–кво [8]. В этом случае достигается политическое равновесие и создается Обузданный Левиафан, т.е. государство, обладающее огромными организационными возможностями для созидательной деятельности. В противном случае между государством и обществом возникает война, заканчивающаяся победой либо общества (масс) – с организационной анархией и социальным хаосом (Отсутствующий Левиафан), либо государства (правящих элит) – с деспотией центральной власти и подавлением индивидуальных свобод (Деспотический Левиафан) (рис. 2).

Крайние формы политического процесса – Отсутствующий и Деспотический Левиафан – по-разному продуцируют одинаковый результат: стагнацию и регресс. Обузданный Левиафан, наоборот, позволяет повысить инновационную восприимчивость экономической системы и запустить так называемый принцип согласованности (ПС), согласно которому темпы экономического роста положительно зависят от степени согласованности между уровнями технологического, институционального и культурного факторов развития страны; несоответствие уровня зрелости указанных трех сущностей, наоборот, отрицательно сказывается на экономическом росте [24]. Действие ПС возможно только в современном эффективном государстве и на практике означает существование крайне гибкой общественной системы, в которой ее основные звенья – технологии, институты и культура – находятся в постоянном взаимном взаимодействии и взаимной адаптации. Государство в форме Обузданного Левиафана перманентно генерирует технологические, институциональные и культурные инновации или способствует их заимствованию, если они возникают за его пределами (рис. 2). В противном случае, когда происходит выход системы за рамки узкого коридора политического равновесия, в обществе, наоборот, постоянно формируются технологические, институциональные и культурные ловушки, которые отторгают даже уже существующие передовые новшества и провоцируют более вялый экономический рост, а в ряде случаев – его блокировку. В максимально общем и схематичном виде ПКСЭ представлена на рис. 2.

Страны, которые смогли построить демократические государства в форме Обузданного Левиафана, как правило, высвобождают творческую энергию своих граждан, что в свою очередь генерирует разнообразные технологии, рост производительности труда и более высокое материальное благосостояние нации. Новые технологии требуют адекватного оформления в виде усовершенствованных институтов, что меняет всю культуру населения страны. Явление Обузданного Левиафана довольно редкое, а потому даже в современном мире богатых стран не так много. Если же государству все–таки удается построить капиталистическое общество, то оно в полной мере реализует инверсию Маккенны, когда хозяйствующие субъекты стремятся к максимуму производства и прибыли, что и ведет к позитивной социальной эволюции.

8. Успехи и неудачи в догоняющем развитии. Следующим на очереди стоит вопрос о том, почему одним бедным странам и народам удается сократить свое отставание от богатых, а другим – нет.

Источником современного благосостояния выступают новые производственные технологии. Однако технологии возникают только в определенной институциональной и культурной среде. В связи с этим страны, которые перенимают у передовых государств институты и культуру, оказываются способны запустить технологический прогресс и экономический рост. При этом даже при тоталитарных режимах должна быть обеспечена минимальная доза демократических институтов и индивидуалистической культуры. По этому пути, в конечном счете, пошли Южная Корея и Китай. Особенно масштабным и впечатляющим представляется успех КНР, который последние 35 лет осуществлял активную капитализацию своей экономики, привлекал иностранный капитал и иностранные технологии. До этого периода все попытки коммунистического режима не давали никаких позитивных результатов. Как это ни прискорбно, но ПС требует, чтобы технологии, институты и культура соответствовали друг другу, что в большинстве случаев догоняющего развития приводит к вестернизации модернизируемой страны.

Примером хронической неудачи в деле догоняющего развития служит Россия, которая на протяжении 30 лет так и не смогла восстановить технологический потенциал СССР и характеризуется крайне нестабильным экономическим ростом. Причина неудач очевидна – постоянный отток капитала за рубеж и лишение страны инвестиционного ресурса, вмешательство бюрократических и силовых структур в дела малого, среднего и крупного бизнеса, отсутствие защиты прав на разрабатываемые технологии, отрицание современных форм частного менеджмента в корпоративном управлении и т.п. Попытки запускать технологические инициативы в условиях старых советских институтов и управленческой культуры приводят к патовой ситуации. Можно сказать, что в России проблема технологической модернизации осуществляется без предварительного создания конкурентных механизмов, которые позволили бы повысить инновационную восприимчивость экономики к технологическим и управленческим достижениям.

Однако помимо игнорирования конкурентных механизмов и ПС в России наблюдается еще одна ошибка догоняющего развития, состоящая в чрезмерных темпах технологической модернизации и институциональных реформ. Например, слишком быстрые, масштабные, глубокие и непоследовательные (!) институциональные реформы могут разрушать традиционную культуру народа и порождать не только снижение его жизнеспособности, но и непосредственное вырождение и депопуляцию [57]. Таким образом, с одной стороны общество нуждается в институциональных реформах, технологическом прогрессе и культурных революциях, с другой – они должны подчиняться идеологии узкого коридора и ПС и не должны выходить за некие разумные пределы, определяемые биологическими свойствами человеческого организма. В России этот принцип на протяжении 30 лет нарушался, что приводило к разбалансировке всей экономики и к отторжению населением даже вполне разумных и прогрессивных реформ.

Еще один штрих к прояснению вопроса об успехах и неудачах догоняющего развития состоит в наличии или отсутствии в стране сильных институтов и лидеров нации. Только при наличии таковых можно мобилизовать разрозненные ресурсы населения без потери его организационного единства и удержать намеченный вектор реформ. В этом контексте Китай и Россия также являются яркими антиподами, что и объясняет их разную модернизационную результативность [58]. При этом ПС ставит перед реформатором задачу творчески приспособить традиционные институты и культуру народов его государства к пришедшим извне инородным технологиям производства и управления. Совершенно очевидно, что это абсолютно нетривиальная задача, с которой справляются не многие страны, правительства и лидеры, вставшие на путь модернизации.

9. «Казус СССР». Пожалуй, последним КСИ, нуждающимся в системном объяснении, выступает «казус СССР». Как ни странно, но объяснение указанного парадокса лежит на поверхности.

В самых общих чертах существование СССР с 1917 по 1970 гг. можно охарактеризовать как эпоху тотальной конкуренции. Страна должна была себя отстоять в I Мировой войне, в Гражданской войне, во II Мировой войне, осуществить индустриализацию и коллективизацию, создать атомное и термоядерное оружие, создать с нуля самолето– и ракетостроение, выйти в космос и организовать новую (атомную) энергетику. Для этого нужны были лучшие кадры, которые могли быть отобраны только при наличии инклюзивных институтов на основе справедливой конкуренции и учете объективных заслуг. Даже в самолетостроении шла бескомпромиссная конкуренция между несколькими компаниями–разработчиками – ОКБ имени П.О. Сухого, Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, Конструкторское бюро «Туполев» и др. Соревнование перечисленных центров разработки новой авиатехники сегодня уже стало легендой [59].

Изменение ситуации началось в 1970–х годах, когда был достигнут военно–стратегический паритет с США, сама коммунистическая система была окончательно построена, а партийная элита начала закрепление своих привилегий. В этот момент созданная система развитых социальных лифтов начинает демонтироваться, а управленческие, партийные и профессиональные структуры – консервироваться [59]. В последующие 15–20 лет практически все конкурентные институты СССР в экономике и политике сворачиваются, что автоматически снижает инновационность страны во всех областях с окончательным демонтажем системы в 1991 году. Самое яркое проявление эрозии советской культуры и институтов проявилось в деградации состава высшего партийного руководства, когда в качестве глав государства оказывались заурядные, а то и вовсе бездарные личности – Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.М. Андропов, К.У. Черненко и М.С. Горбачев. Иными словами, подавление ранее созданных механизмов конкуренции уничтожило и само государство со всеми его предыдущими достижениями.

Рис. 2. Структурная схема общественной эволюции

10. Заключение. Предложенная в статье ПКСЭ может быть сведена к двум простым структурным схемам – рис. 1 и рис. 2. На первый взгляд, может показаться, что новая концепция – более сложная и запутанная по сравнению с монокаузальными построениями. Однако это не так – ПКСЭ крайне проста и в отдельных пунктах более полно раскрывается и «расшифровывается» традиционными теориями и моделями. Главное же ее достоинство состоит в том, что она позволяет довольно легко определить узкие места политической системы современного государства со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями. Теоретическим и инструментальным ядром ПСКЭ выступает принцип структурной конкуренции.

Сегодня модели Обузданного Левиафана с развитыми механизмами конкуренции соответствует в лучшем случае около 40 стран мира; остальные государства по–прежнему далеки от пресловутого узкого коридора. Все это лишний раз говорит о том, что даже наличие знания о том, как выстроить современное эффективное общество, не позволяет автоматически реализовать это знание. Структурные схемы рис. 1 и рис. 2 не претендуют на исчерпывающую полноту, но они помогает установить естественную последовательность конструирования современных дееспособных государств. Эта задача особенно остро стоит для стран догоняющего типа, которые стремятся войти в клуб развитых государств.

Другое достоинство ПКСЭ состоит в ее принципиальной детерминированности. Разумеется, в мире имеется множество, говоря словами Н. Талеба, «генераторов событий» [60], многие из которых настолько редкие, что принципиально непредсказуемы. Однако сам механизм взаимодействия генерируемых событий является детерминированным и не предполагает привнесения в него примитивных случайных факторов. Структурная методология ПКСЭ в отличие от причинной методологии исходит из того, что для эволюционных сдвигов требуется выполнение неких необходимых и достаточных условий, которые со временем меняются [47]: европейские народы были лучше готовы к экономическим возможностям миросистемы после Великих географических открытий, у них сформировались оба типа условий – и они не упустили свой шанс. Однако объяснение ПКСЭ относительно многовекового доминирования Запада над Востоком в период капитализма не содержит в себе никаких ценностных коннотаций: азиатские сообщества имеют свои уникальные преимущества, которые уже постепенно проявляются и могут «выстрелить» в недалеком будущем. Этот вопрос пока остается открытым.

Важное значение ПКСЭ состоит и в том, что она очерчивает реперные точки современного мирового цивилизационного кризиса. Например, в науке прекратилась борьба идей, политические партии стали неотличимы друг от друга, представители политического истеблишмента превратились в марионеточные фигуры, не имеющие своего мнения, рыночная конкуренция заменяется на административную, а государственная власть всеми способами старается добиться от населения главного качества – покорности. И это характерно для всех без исключения стран – от США, Германии, Франции и Великобритании до Китая, России, Израиля и пр. Почему так происходит?

Согласно ПКСЭ, выход из мальтузианской ловушки и построение капитализма произошло в результате возникновения гиперактивности со стороны больших масс европейского населения, находящегося в состоянии нищеты и хронической бедности. В настоящее время мир входит в состояние неомальтузианской ловушки, для которой характерно уменьшение темпов экономического роста на фоне неизмеримо более высокого душевого уровня благосостояния населения по сравнению с докапиталистическим периодом [61]. Строго в соответствии с законом Дж. Кэлхауна высокий уровень жизни ведет к падению социальной активности населения из–за отсутствия стимулов к ней [62], что мы и наблюдаем в реальности. При этом деформируются традиционные культурные установки, вслед за которыми согласно ПС происходит деградация институтов и технологий. По моему мнению, судьба современного мира напрямую связана с судьбой конкурентных механизмов. Если сегодняшние относительно эффективные капиталистические конкурентные механизмы адаптируются к стоящим перед человечеством вызовам, то и наш мир сохранится; если же конкурентные механизмы будут подавлены и искажены вплоть до потери критической величины своей эффективности, то и наш мир ждет весьма туманное будущее. Правомерно предположить, что при благоприятном развитии обстоятельств конкуренция как явление сохранится, однако ее формы могут радикально трансформироваться. Например, соревнование будет происходить уже не столько между компаниями, видами деятельности и государствами, сколько между самими социальными моделями организации больших групп населения. При этом уже накоплен огромный естественно–научный и социальный материал, который убедительно говорит об исчерпании современной миросистемой традиционных источников экономического роста [63]. Это означает, что и инверсия Маккенны также себя исчерпала – максимизация всего и вся должна быть заменена на более тонкие механизмы оптимизации типа минимаксного критерия теории игр. Не исключено, что в такой конкуренции гораздо большие преимущества получат социальные модели, основанные на азиатском коллективизме, а не на европейском или американском индивидуализме. По крайней мере, такое мнение уже активно артикулируется [58, с. 114; 50, с. 59]. Время покажет.

Список литературы

1. Даймонд Дж. (2010). Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. М.: АСТ. 2010. 604 с.

2. Полтерович В.М. К общей теории социально–экономического развития. Часть 1. География, институты или культура? // Вопросы экономики. №11, 2018. С.1–22.

3. Балацкий Е.В. Общая теория социального развития и циклы принуждения // Общественные науки и современность, №5, 2019. С. 156–174.

4. Полтерович В.М. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики. №11, 2016. С.1–19.

5. Кирдина–Чэндлер С.Г. Западные и не–западные институциональные модели во времени и пространстве // Вопросы теоретической экономики. №1, 2018. С.73–88.

6. Аджемоглу Д., Робинсон Д. (2015). Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015. 693 с.

7. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. 480 с.

8. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Узкий коридор. М.: АСТ, 2021. 704 с.

9. Харрисон Л. Главная истина либерализма. Как политика может изменить культуру и спасти ее от самой себя. М.: Новое издательство, 2008. 282 с.

10. Вельцель К. Рождение свободы. М.: ВЦИОМ, 2017. 404 с.

11. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ, 2010. 256 с.

12. Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ, 2010. 320 с.

13. Балацкий Е.В. Когнитивно–институциональный синтез Д. Норта // Общественные науки и современность, №5, 2011. С.154–166.

14. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Книга III: процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ленинград: Государственное издательство политической литературы, 1951. 932 с.

15. Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 288 с.

16. Глазьев С.Ю. Управление развитием экономики: курс лекций. М.: Издательство Московского университета, 2019. 759 с.

17. Маккенна Т. Пища богов. М.: Издательство Трансперсонального Института, 1995. 379 с.

18. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. М.: Ленанд, 2019. 680 с.

19. Винер Н. Кибернетика. М.: Наука, 1983. 344 с.

20. Эшби У. Росс. Введение в кибернетику. М.: Ленанд, 2021. 432 с.

21. Bertalanffy L. von. General System Theory. New York: George Braziller, 1968. 289 p.

22. Полтерович В.М. К общей теории социально–экономического развития. Часть 2. Эволюция механизмов координации // Вопросы экономики, №12, 2018. С.77–102.

23. Полтерович В.М. Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. №5, 2016. С.88–107.

24. Балацкий Е.В. Принцип согласованности в теории социального развития // Terra Economicus, Т. 19, №1, 2021. С. 36–52.

25. Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи. М.: Мысль, 1967. 276 с.

26. Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в сфере кибернетики. М.: Издательство «Наука», 1971. 292 с.

27. Петрушенко Л.А. Единство системности, организованности и самодвижения (О влиянии философии на формирование понятий теории систем). М.: «Мысль», 1975. 286 с.

28. Торчинов Е. Введение в буддизм. М.: РИПОЛ Классик, 2020. 440 с.

29. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: АСТ: Астрель, 2011. 318 с.

30. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Издательство «Университетская книга», 2001. 416 с.

31. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: АЙРИС–пресс, 2016. 560 с.

32. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. 830 с.

33. Крылов К.А. Русские вопреки Путину. М.: Алгоритм, 2012. 304 с.

34. Бобровникова Т.А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. М.: Молодая гвардия, 2001. 493 с.

35. Кирдина–Чэндлер С.Г., Круглова М.С. «Общество», «государство» и институциональные матрицы: опыт междисциплинарного мезоанализа // Социологические исследования, № 10, 2019. С. 15–26.

36. Макиавелли Н. Государь. М.: Издательство «Э», 2018. 640 с.

37. Жижек С. Монструозность Христа. М.: РИПОЛ классик, 2020. 544 с.

38. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Ивано–Франковск: Ист–Вью, 2002. 352 с.

39. Цвейг С. Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина. М.: Мысль, 1988. 238 с.

40. Дедов Л.А., Эйсснер Ю.Н. О российской и западной системах мотивации труда // Журнал экономической теории, № 3, 2015. М. 212–218.

41. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Т.1–2. Москва, Челябинск: Экономика, Социум, 2012. 1030+XXI с.

42. Фальк–Рённе А. Где ты, рай? М.: Прогресс, 1989. 168 с.

43. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. 576 с.

44. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание Московской патриархии, 1992. 1346 с.

45. Подопригора А.В. Число и цифра: пифагорейская традиция и метафизика цифровой реальности // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отделения РАН. Т. 18. Вып. 3, 2018. С. 7–26.

46. Намсараева А. Хамбо Лама Этигэлов. Жизнь как вызов. Улан–Удэ: НоваПринт, 2019. 160 с.

47. Балацкий Е.В. Рентабельность капитала как драйвер экономического роста // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, Т. 14, №1. 2021, 2021. С. 26–40.

48. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. «Особый сектор» экономики как драйвер экономического роста // Journal of New Economy, Т. 21, № 3, 2020. С. 5–27.

49. Dunning T.J. Trade’s Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. London, 1860. 52 p.

50. Попов В.В. Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны, и почему Китай сегодня догоняет Запад? Новый ответ на старый вопрос// Журнал Новой экономической ассоциации, №3(15), 2012. С. 25–64.

51. Попов А. Чайно–опиумный узел // Вокруг света. № 6, 2011. С.106–116.

52. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. 494 с.

53. Балацкий Е.В. Институт социального неравенства и экономический рост // Журнал институциональных исследований, №1, 2020. С. 66–83.

54. Веллер М.И. Энергоэволюционизм. М.: АСТ, 2011. 543 с.

55. Веллер М.И. Социология энергоэволюционизма. М.: АСТ, 2011. 416 с.

56. Веллер М.И. Эстетика энергоэволюционизма. М.: АСТ, 2011. 384 с.

57. Балацкий Е.В. Институциональные реформы и человеческий капитал // Журнал Новой экономической ассоциации, №3(51), 2021. С. 104–125.

58. Попов В. Почему Россия не Китай? // «Прогнозис. Журнал о будущем», №1, 2004. С. 95–114.

59. Балацкий Е.В., Плискевич Н.М. Экономический рост в условиях экстрактивных институтов: советский парадокс и современные события // Мир России, №4, 2017. С. 97–117.

60. Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009. 528 с.

61. Балацкий Е.В. Консенсусные институты для нейтрализации неомальтузианской ловушки // Вопросы регулирования экономики, №3, 2019. С.23–36.

62. Calhoun J. Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population // Proc. roy. Soc. Med., Vol. 66, no. 2, 1973. P. 80–88.

63. Хейнберг Р. Конец роста. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. 384 с.

[1] Под мальтузианской ловушкой (или ловушкой бедности) понимается длительное сохранение крайне низкого душевого уровня благосостояния: при возникновении позитивных изменений в доходах происходил ускоренный рост населения и возврат в исходное состояние. Мальтузианская ловушка сохранялась примерно на протяжении 10 тыс. лет во всех сообществах, а выход из нее состоялся в Европе только в XVII–XVIII вв.; в настоящее время некоторые страны Африки до сих пор находятся в ловушке бедности.

[2] «Загадка Нидема» (иначе – «парадокс Нидема») названа по имени британца Джозефа Нидема (Joseph Needham) и состоит в состоявшейся инверсии во взаимной эволюции Европы и Китая: если до XVII века Поднебесная по многим экономическим и социальным параметрам опережала европейские страны, то после – начала существенно отставать.

[3] Под указанным явлением понимается следующий исторический нонсенс – после своего возникновения Советский Союз выдержал невзгоды гражданской войны и голода, насильственную коллективизацию и индустриализацию, победил во Второй Мировой войне, успешно противостоял США в «холодной» войне, а в 1991 г. прекратил свое существование в относительно комфортных условиях.

[4] Не останавливаясь подробно на этом моменте, отметим, что в научной литературе рассмотрено огромное число примеров, когда ожесточенная конкуренция производителей приводила к краху целых отраслей экономики.

[5] Кстати, пресловутая протестантская мораль, отстаиваемая М. Вебером, не помешала Жаку Кальвину сжечь на костре Мигеля Сервета, открывшего малый круг кровообращения [39]. Чем это отличалось от католической инквизиции, сделавшей то же самое с Джордано Бруно? В данном случае я подчеркиваю, что все рассуждения о становлении капитализма в терминах Добра и Зла, Хорошего и Плохого лишены какого-либо содержательного смысла. Акцент должен делаться на механизмах конкуренции и ее результатах; привнесение этических сущностей в анализ лишь мешает увидеть истинные факторы эволюции. Здесь же следует подчеркнуть и тот факт, что цивилизационная победа Запада над Востоком ничего не говорит о том, какие народы и культуры лучше.

[6] Искаженное от понятия «Бодхисатва».

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Поликаузальная концепция социальной эволюции // «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», 2021. Т. 14. № 6. С. 49–69.