Исследование социального климата общества и динамики настроения населения зачастую приводит к обнаружению эффектов, которые при поверхностном рассмотрении выглядят как аномальные. Это связано с чрезвычайной многоплановостью человеческой жизни и необыкновенной динамичностью субъективных переживаний людей. Однако в любом случае подобные явления и эффекты необходимо диагностировать и объяснять. В данной статье мы сконцентрируем внимание на оценке удовлетворенности жизни населения различных населенных пунктов.

Методы оценки удовлетворенности жизнью: региональный аспект

В предыдущих работах нами были рассмотрены и апробированы разные индексы социального самочувствия населения [1-3]; в данной статье они будут использоваться с незначительными модификациями. Так, вычисление индекса удовлетворенности j-ым фактором жизнедеятельности будем проводить по формуле:

(1)

(1)

где j – индекс фактора удовлетворенности жизни; i – индекс варианта ответа респондентов на вопрос относительно удовлетворенности j-ым фактором; n – общее число предусмотренных вариантов ответа на вопрос (в нашем случае 5); xji – доля респондентов (в процентах), указавших i-ый вариант ответа для j-ого фактора удовлетворенности жизни;  – весовой коэффициент i-ого варианта ответа (для всех факторов жизнедеятельности используется унифицированная шкала весовых коэффициентов;

– весовой коэффициент i-ого варианта ответа (для всех факторов жизнедеятельности используется унифицированная шкала весовых коэффициентов;  ).

).

Таблица 1.

Показатели удовлетворенности жизни населения (волна 25 – июль 2005 г.)*

|

Фактор жизнедеятельности |

Тип населенного пункта |

||||

|

Москва и С.-Петербург |

Более 0,5 млн. чел. |

100-500 тыс. чел. |

Менее 100 тыс. чел. |

Село |

|

|

1. Личная безопасность и безопасность семьи |

47,0 (6,8) |

60,5 (30,3) |

49,7 (18,3) |

57,5 (23,9) |

54,9 (20,2) |

|

2. Материальное положение семьи |

48,5 (6,1) |

46,5 (14,3) |

37,9 (5,5) |

38,5 (7,1) |

35,5 (6,0) |

|

3. Отношения в семье |

75,0 (42,9) |

81,1 (58,2) |

74,6 (42,8) |

72,1 (40,0) |

74,2 (42,2) |

|

4. Возможность достижения поставленных целей |

54,0 (9,2) |

57,0 (19,2) |

52,4 (12,4) |

49,4 (12,3) |

45,8 (6,6) |

|

5. Наличие досуга и возможность его эффективной реализации |

56,1 (12,9) |

59,0 (23,0) |

55,7 (17,6) |

51,1 (15,8) |

48,1 (13,8) |

|

6. Творческая самореализация на работе и вне работы |

51,7 (8,0) |

57,1 (21,9) |

52,1 (11,4) |

49,3 (13,9) |

45,8 (8,6) |

|

7. Комфортный климат и хорошая погода |

61,7 (18,4) |

60,5 (23,7) |

59,0 (23,1) |

63,7 (29,4) |

61,3 (22,7) |

|

8. Социальный статус |

54,5 (12,3) |

60,9 (26,1) |

57,9 (18,6) |

53,6 (18,1) |

53,8 (16,4) |

|

9. Дружба, общение |

72,1 (35,6) |

78,0 (50,9) |

69,5 (33,8) |

70,0 (37,4) |

70,7 (36,9) |

|

10. Экономическая и политическая обстановка в стране |

42,3 (2,5) |

40,1 (10,1) |

34,0 (3,5) |

38,0 (6,1) |

34,7 (3,5) |

|

11. Экология |

44,5 (6,1) |

42,8 (12,5) |

38,7 (5,5) |

45,0 (11,9) |

47,3 (10,9) |

|

12. Социальная инфраструктура |

47,4 (5,5) |

46,0 (16,4) |

40,9 (6,6) |

43,4 (9,7) |

41,8 (7,6) |

|

13. Состояние здоровья человека и членов его семьи |

59,3 (22,1) |

59,9 (27,2) |

53,7 (13,1) |

52,6 (18,1) |

48,5 (12,2) |

*Первое число в таблице представляет собой значение индекса удовлетворенности жизни, а число в скобках – долю населения, вполне удовлетворенных соответствующим фактором жизнедеятельности.

Таблица 2.

Показатели удовлетворенности жизни населения

(волна 48 – декабрь 2005 г.)*

|

Фактор жизнедеятельности |

Тип населенного пункта |

||||

|

Москва и С.-Петербург |

Более 0,5 млн. чел. |

100-500 тыс. чел. |

Менее 100 тыс. чел. |

Село |

|

|

1. Личная безопасность и безопасность семьи |

50,9 (10,4) |

59,9 (26,7) |

55,2 (17,3) |

56,8 (23,0) |

56,9 (19,8) |

|

2. Материальное положение семьи |

42,0 (7,4) |

45,6 (13,4) |

43,7 (9,0) |

38,5 (7,6) |

36,2 (4,9) |

|

3. Отношения в семье |

74,5 (44,2) |

77,3 (54,2) |

76,6 (47,1) |

72,8 (44,8) |

72,5 (43,7) |

|

4. Возможность достижения поставленных целей |

50,6 (8,6) |

56,0 (16,9) |

54,2 (16,9) |

47,0 (9,5) |

45,5 (9,2) |

|

5. Наличие досуга и возможность его эффективной реализации |

51,7 (13,5) |

54,5 (17,3) |

55,4 (17,9) |

48,0 (10,7) |

45,1 (11,6) |

|

6. Творческая самореализация на работе и вне работы |

52,8 (11,7) |

53,1 (15,5) |

54,0 (16,3) |

47,9 (9,2) |

44,7 (10,6) |

|

7. Комфортный климат и хорошая погода |

62,1 (17,8) |

64,3 (32,5) |

59,6 (17,7) |

68,0 (33,4) |

64,1 (28,6) |

|

8. Социальный статус |

56,6 (15,9) |

56,8 (19,1) |

57,6 (17,7) |

59,1 (22,1) |

56,2 (19,6) |

|

9. Дружба, общение |

75,2 (44,8) |

76,9 (50,9) |

69,1 (34,3) |

67,9 (34,1) |

65,6 (32,5) |

|

10. Экономическая и политическая обстановка в стране |

39,7 (1,2) |

45,2 (7,9) |

41,5 (3,8) |

41,8 (8,2) |

39,3 (3,3) |

|

11. Экология |

49,6 (7,9) |

48,2 (14,8) |

41,8 (6,2) |

49,3 (15,8) |

50,8 (14,1) |

|

12. Социальная инфраструктура |

56,0 (14,7) |

58,5 (24,6) |

51,1 (7,6) |

52,1 (13,3) |

43,7 (9,4) |

|

13. Состояние здоровья человека и членов его семьи |

56,1 (16,6) |

56,2 (22,0) |

53,7 (14,2) |

50,6 (14,2) |

51,1 (14,9) |

*Первое число в таблице представляет собой значение индекса удовлетворенности жизни, а число в скобках – долю населения, вполне удовлетворенных соответствующим фактором жизнедеятельности.

Применительно к нашей проблеме на вопрос об удовлетворенности той или иной стороной жизни используется следующий стандартный формат возможных ответов:

1. Вполне удовлетворен;

2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;

3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен;

4. Совершенно не удовлетворен;

5. Затрудняюсь ответить.

Соответственно система весовых коэффициентов для всех факторов одинакова и имеет следующую структуру: .png)

. В предыдущих исследованиях использовался более сложный и совершенный индекс удовлетворенности жизни [3], однако в данном случае мы пошли по пути его упрощения. Основная особенность предложенного индекса (1) состоит в том, что последний весовой коэффициент

. В предыдущих исследованиях использовался более сложный и совершенный индекс удовлетворенности жизни [3], однако в данном случае мы пошли по пути его упрощения. Основная особенность предложенного индекса (1) состоит в том, что последний весовой коэффициент  принимается равным 0,5. Такая логика обусловлена тем, что группа затруднившихся ответить вносит элемент неопределенности в оценку явления, так как ее представители могут занять более активную позицию в любую сторону от нейтральной линии «ни хорошо, ни плохо». С количественной точки зрения данная линия соответствует индексу удовлетворенности, равному 50%.

принимается равным 0,5. Такая логика обусловлена тем, что группа затруднившихся ответить вносит элемент неопределенности в оценку явления, так как ее представители могут занять более активную позицию в любую сторону от нейтральной линии «ни хорошо, ни плохо». С количественной точки зрения данная линия соответствует индексу удовлетворенности, равному 50%.

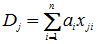

Забегая веред, отметим следующее: опыт эмпирических исследований показывает, что индекс Dj сглаживает некоторые флуктуации долевых показателей и частично осредняет их колебания. В связи с этим для углубленного анализа можно использовать «конкурирующий» индекс в виде долевого показателя xj1. Данный индекс очень чувствителен к сдвигам в настроении населения и демонстрирует резкие скачки вверх-вниз. В некоторых случаях это позволяет получить более выпуклый динамический рисунок, подчеркивающий характер происходящих изменений. В то же время показатель xj1, учитывающий масштаб только одной группы респондентов, игнорирует структуру других групп населения, что ограничивает его диагностические возможности.

Индексы Dj и xj1 оценены на данных всероссийского опроса, ежемесячно проводимого ВЦИОМ; объем выборки составляет 1,5 тыс. человек. Имеющиеся информационные массивы позволяют проанализировать региональные закономерности формирования индекса удовлетворенности жизнью. Так, в выборке используются следующие типы населенных пунктов: село; малые города с численностью жителей менее 100 тыс. чел.; средние города с численностью жителей от 100 до 500 тыс. чел.; крупные города с численностью жителей более 500 тыс. чел.; мегаполисы, к числу которых в России относятся Москва и Санкт-Петербург. Для каждого типа поселения рассчитываются соответствующие значения индекса удовлетворенности жизнью, что позволяет проводить региональные сопоставления.

В настоящее время длина динамического ряда составляет 6 точек (июль-декабрь 2005 г.), однако во избежание громоздких информационных массивов рассмотрим индикаторы удовлетворенности жизнью только для двух временных моментов (табл.1-2). В данных таблицах приведены два альтернативных индекса в процентной шкале: Dj и xj1. Сопоставление этих двух агрегатов позволяет сделать два вывода методического характера.

Во-первых, как уже отмечалось, долевой показатель xj1 в целом является более гибким и отражает складывающуюся ситуацию более выпукло; индекс Dj наоборот сглаживает ее.

Во-вторых, в некоторых случаях между двумя агрегатами могут наблюдаться значимые различия, которые ведут к принципиальным расхождениям в понимании сути исследуемых процессов. Например, на рис.1 показаны траектории соответствующих индексов, которые задают совершенно разную иерархию индикаторов социального климата в различных типах населенных пунктов. Так, в соответствии с индексом Dj (левая шкала) мегаполисы оказываются на первом месте, а в соответствии с индексом xj1 (правая шкала) – на последнем.

Приведенный пример свидетельствует о том, что частный показатель xj1 не может использоваться в автономном режиме; его надо обязательно дополнять более общим интегральным индексом Dj. Последний, вообще говоря, является более предпочтительным индикатором, так как аккумулирует в себе всю информацию о структуре населения по критерию удовлетворенности жизнью. Кроме того, из рис.1 следует и другой не менее важный вывод: расхождение между двумя индексами становится значимым, как правило, на правом «хвосте» региональной траектории, на котором находятся мегаполисы. Именно мегаполисы вносят основную специфику в региональные диаграммы. И именно эффекты в социальной среде мегаполисов требуют более пристального внимания и более полного объяснения.

«Параболическая» зависимость в формировании уровня удовлетворенности жизнью

Анализ табл.1-2 позволяет установить, что по многим факторам удовлетворенности жизни проявляется следующая специфическая региональная зависимость: чем больше поселение, тем выше удовлетворенность жизни. Вместе с тем обращает на себя внимание и наблюдающийся во многих случаях эффект «хвоста»: зависимость «чем больше поселение, тем выше удовлетворенность жизни» проявляется только до мегаполисов, для которых, как правило, характерен обратный откат показателя вниз. Таким образом, вырисовывается следующая картина: рост населенного пункта сопровождается ростом различных возможностей для населения; чем больше территориальная агломерация, тем лучше социальное самочувствие населения; однако данный процесс имеет свой предел, когда населенный пункт разрастается до размеров мегаполиса и начинают перевешивать негативные явления города-гиганта.

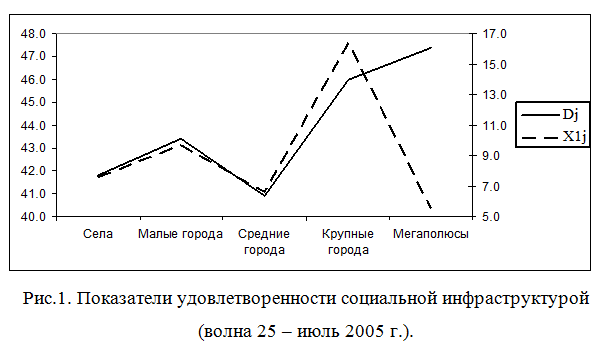

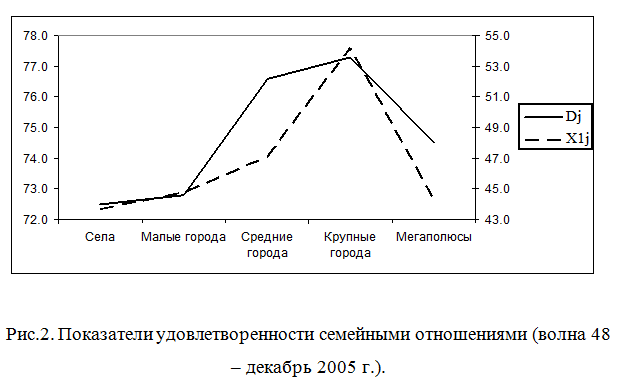

Нарисованная картина может быть выражена графически. Например, на рис.2-3 изображены траектории удовлетворенности населения состоянием в семье. Несложно видеть, что эти траектории представляют собой неправильные параболы с характерной сменой движения показателя и наличием эффекта подъем-спад. В дальнейшем выявленную региональную зависимость будем называть параболической, а эффект спада в удовлетворенности жизнью в мегаполисах – эффектом или парадоксом мегаполиса.

Разумеется, выявленная зависимость не носит тотального характера. В ряде случаев параболическая зависимость проявляется в несколько деформированном виде. Например, на рис.3 правильный параболический рост искажается за счет того, что уровень удовлетворенности семейными отношениями в малых городах оказывается ниже, чем не селе. Соответственно правильная траектория, характерная для рис.2, несколько деформируется и параболическая зависимость, хотя в целом и выполняется, но уже в несколько модифицированном виде.

Нарушается параболическая зависимость и с течением времени. Так, если в декабре 2005 г. показатель удовлетворенности материальным положением семьи подчинялся классической параболической закономерности (табл.2), то в июле 2005 г. он еще не проявлялся (табл.1). Таким образом, параболическая зависимость для многих факторов удовлетворенности жизнью является неустойчивой и время способно ее довольно сильно «выкручивать».

Тем не менее, несмотря на отсутствие полной универсальности параболической зависимости, она все же имеет место и игнорировать ее нельзя. Более того, можно выделить факторы удовлетворенности жизнью, для которых параболическая зависимость носит устойчивый характер. К их числу относятся: личная безопасность и безопасность семьи; отношения в семье; возможность достижения поставленных целей; наличие досуга и возможность его эффективной реализации; творческая самореализация (на работе и вне работы). Примечательно, что под параболическую закономерность подпадают в основном «внутренние» факторы удовлетворенности жизнью, то есть те стороны жизни, которые связаны не с публичной (общественной), а с интимной (индивидуальной) жизнью человека.

Если же говорить об эффекте мегаполиса как о падении удовлетворенности жизнью при переходе от крупных городов к мегаполисам, то он вообще имеет широкое распространение и проявляется для подавляющего большинства факторов. Преимущества мегаполисов проявляются чрезвычайно редко (как, например, по линии социальной инфраструктуры) и активно флуктуируют во времени, сменяясь явным «поражением». Отсюда вытекает еще один важный вывод: душевное состояние людей в мегаполисах отличается повышенной неустойчивостью.

Парадокс мегаполиса и интерпретация «параболической» зависимости

Если отталкиваться от выявленного факта ухудшения социального настроения и социального климата в мегаполисах по сравнению с обычными городами, то естественным образом возникает и необходимость его объяснения. За счет чего происходят такие аномальные сдвиги? Почему возникает удивительный парадокс: в мегаполисах, обладающих огромным социальным потенциалом, удовлетворенность многими сторонами жизни оказывается ниже, чем в социально неразвитых селах и деревнях?

Надо сказать, что «парадокс мегаполисов» нельзя воспринимать в качестве чего-то принципиально нового в социальных эмпирических исследованиях. Так, например, на основе межстрановых исследований давно уже выявлена положительная зависимость между уровнем самоубийств и уровнем материального благосостояния. Похоже, что высокий уровень жизни, порождающий повышенную склонность к суициду, и «парадокс мегаполисов» являются проявлениями одного и того же универсального механизма формирования социального климата. Данные аномалии пока не находят строгого и удовлетворительного объяснения на основе теоретических и эмпирических исследований.

Для подтверждения реальности «парадокса мегаполисов» можно воспользоваться методом кейс-стади. Приведем типичный пример, который, на наш взгляд, является чрезвычайно показательным. Одна россиянка по роду своей деятельности около 10 лет прожила в Польше, руководя там собственным бизнесом. Ведя чрезвычайно активную жизнь в возрасте от 30 до 40 лет, она прекрасно себя чувствовала и ощущала себя молодой. В результате изменившихся обстоятельств она была вынуждена вернуться в Россию, в Москву. Изменение социального климата для нее оказалось весьма драматичным: в московской обстановке она в полной мере ощутила свой 40-летний возраст и почувствовала себя чуть ли не старухой. В данном примере налицо резкое снижение уровня удовлетворенности жизнью и в частности удовлетворенности состоянием собственного здоровья при смене комфортного европейского бытия на жесткую социальную атмосферу российской столицы. По всей видимости, подобные психологические эффекты являются типичными при формировании заниженных субъективных оценок удовлетворенности различными сторонами жизни жителей мегаполисов.

Чтобы глубже разобраться в механизме и движущих силах параболической региональной зависимости и «парадокса мегаполисов», необходимо выстроить систему показателей, направленных на построение своеобразного культурного портрета общества. «Оцифровывание» этого портрета позволит сопоставить его с индексами удовлетворенности жизнью с последующим установлением значимых корреляций. Среди индикаторов «культурного портрета» общества могут быть: уровень криминогенности, уровень дифференциации материального благосостояния людей, уровень социальной терпимости, уровень конкуренции и т.п.

***

Применение методики оценки удовлетворенности жизнью в разрезе разных типов населенных пунктов позволило идентифицировать «парадокс мегаполисов», заключающийся в том, что социальное самочувствие россиян в мегаполисах резко ухудшается по сравнению самочувствием жителей крупных и средних городов. Детальное объяснение данного явления предполагает дальнейшее развитие прикладного инструментария социальной диагностики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балацкий Е.В. Социальная гетерогенность Единого экономического пространства// «Мониторинг общественного мнения», №2, 2005.

2. Балацкий Е.В. Методы диагностики социального самочувствия населения// «Мониторинг общественного мнения», №3, 2005.

3. Балацкий Е.В. Факторы удовлетворенностью жизнью: измерение и интегральные показатели// «Мониторинг общественного мнения», №4, 2005.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Аномальные эффекты в социальной среде мегаполисов// «Мониторинг общественного мнения», №1(77), 2006. С. 67-73.