1. Введение

В настоящее время российские вузы оказались зажаты между жесткими нормативами регулятора и необходимостью поддерживать нормальную работу по обучению студентов. Разнообразные требования регулятора все больше осложняют работу университетов, требуя от их администраторов изрядного управленческого мастерства. В данной статье мы рассмотрим две смежные проблемы, которые сегодня пытаются решать учебные заведения страны. Первая – увеличение заработной платы профессорско-преподавательского состава (ППС); вторая – обеспечение нормального учебного процесса в условиях сокращения кадров.

2. Зарплатный норматив «дородной карты» Правительства РФ

В 2012 году проблема оплаты труда сотрудников вузов достигла своего апогея – в это время заработки столичных профессоров были примерно вдвое ниже заработков учителей начальных классов средней школы. Такое положение дел стало совершенно нетерпимым – необходимо было срочно восстанавливать престиж отечественных университетов и профессоров, а также качество учебного процесса. Однако рыночные методы саморегулирования не только были не способны решить эту проблему, но и явились непосредственной причиной сложившейся кризисной ситуации: менеджмент вузов не был заинтересован в росте зарплаты профессоров, а бюджетное финансирование позволяло поддерживать спрос на образование вопреки снижению его качества. Желая разрушить порочную систему занижения заработков и престижа университетских преподавателей, регулятор перешел к административному регулированию его величины. В этих целях была принята «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ №2190-р от 26.11.2012 [3]. Данный документ явился непосредственным шагом в исполнении еще одного более раннего решения, а именно, подпункта «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Примечательно, что в Приложении 4 распоряжения Правительства РФ №2190-р уже содержалась своеобразная «дорожная карта» мероприятий по изменению относительной зарплаты преподавателей вузов с плановыми цифрами, которые через год несколько скорректировались в другом документе – Распоряжении Правительства Российской Федерации №722-р от 30.04.2014 об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» [4]. С этого момента начался систематический контроль показателя относительной зарплаты (α) ППС вузов, т.е. отношения среднемесячной заработной платы ППС (Z) и среднемесячных заработков жителей региона (W), α=Z/W. В «дорожной карте» задавался параметр k – нормативное значение показателя α на соответствующий год; β – коэффициент выполнения плана «дорожной карты», β=α/k. При этом в 2017 году данный норматив уже должен выйти на свою финальную цифру в 200%.

Результаты расчетов указанных параметров на основе данных Единой информационной системы Минобрнауки России [5] и сайта «bs-life.ru» [6] приведены в табл.1.

Таблица 1. Диапазон значений относительной заработной платы ППС вузов России в первом полугодии 2016 г.

|

Регион |

Фактическое значение относительной зарплаты (α), % |

Плановое значение относительной зарплаты (k), % |

Выпол-нение плана (β), % |

|

Среднее значение |

123,2 |

150,0 |

82,1 |

|

Максимальное значение (Новосибирская область) |

225,1 |

150,0 |

150,1 |

|

Минимальное значение (Астраханская область) |

102,8 |

150,0 |

68,5 |

Полученные результаты недвусмысленно показывают, что выполнение норматива «дорожной карты» в 2017 году невозможно за счет внешних источников финансирования. Проведенные нами расчеты показывают, что для этого потребовалось бы привлечение дополнительных средств в размере 77,1 млрд. руб., что является совершенно запредельной величиной с точки зрения возможностей бюджетного финансирования. Это означает, что установленный норматив, соответствующий современным международным стандартам, может быть достигнут только лишь за счет эквивалентного сокращения персонала вузов. Расчеты показывают, что выход на норматив относительной зарплаты ППС в 200% предполагает дополнительное высвобождение кадров в ближайшие год-два в количестве 88,7 тыс. чел., что превышает уже состоявшееся в предыдущие 4 года сокращение. Напомним, что с 2012 г., когда началось активное высвобождение ППС, по 2016 г. произошло сокращение ППС государственных и муниципальных вузов на 81 тыс. чел. (с 312 до 231 тыс. чел.).

3. «Ловушка аудиторных часов»: сущность и специфика

Возникшая ситуация сопряжения роста заработков сотрудников вузов с их высвобождением продуцирует проблему поддержания учебного процесса. Рассмотрим это противоречие более подробно.

Сегодня в стране сложилась довольно простая модель окупаемости формируемых студенческих контингентов вуза, которая выражается следующим балансовым уравнением:

(1)

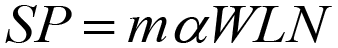

(1)

где S – численность студенческой группы; P – годовая стоимость обучения; L – число преподавателей, обслуживающих в течение года учебную программу (L=nD), D – число дисциплин в годовой учебной программе; n – среднее число преподавателей, обслуживающих одну дисциплину; m – средний коэффициент участия преподавателя в читаемой дисциплине (преподаватель может быть задействован в 2-3 или более учебных дисциплинах и группах); N – число месяцев оплаты услуг преподавателя в течение года; W – среднемесячная зарплата жителей региона; α – относительная зарплата ППС.

Из формулы (1) видно, что рост параметра α в случае внебюджетных доходов вуза при прочих равных условиях должен сопровождаться либо ростом цены обучения (P), либо численности обучаемого потока студентов (S). Однако рост цены образования равносилен возведению серьезного барьера на рыночный спрос (dS/dP<0), т.е. рост P при прочих равных условиях будет способствовать снижению S, что сделает многие программы убыточными. Следовательно, требование регулятора в отношении роста α равносильно росту цены обучения, которая в свою очередь сокращает спрос на образовательные услуги. Тем самым вузы оказываются в патовой ситуации: увеличивать цену обучения они не могут из-за опасности не набрать необходимый контингент студентов, а сокращать участие преподавателей в чтении лекционных курсов тоже нельзя из-за угрозы падения качества обучения. Тем самым возникает своеобразная ловушка аудиторных часов (ЛАЧ), суть которой состоит в жесткой привязке преподавателя к аудиторной нагрузке: рост заработков ППС может обеспечиваться сокращением его численности, а сокращение численности ППС ставит под вопрос выполнение аудиторной нагрузки учебных программ. Тем самым указанная ловушка аудиторных часов обладает всеми признаками институциональной ловушки [2]: в нее легко попасть, но из нее трудно выйти.

Подчеркнем, что ЛАЧ появилась стихийно в процессе проведения очередной волны реформы высшей школы. Внедрение нового административного института, направленного на выправление финансовых пропорций в вузовской сфере, спровоцировало появление неэффективного институционального состояния, длительное сохранение которого ведет к падению качества образовательных услуг. Начавшийся с 2014 года бюджетный кризис усугубил ситуацию: отсутствие денег у вузов на фоне требования поднятия заработков ППС требовало его сокращения, а такие сокращения лишали вузы кадровых ресурсов, способных поддерживать устоявшийся образовательный режим. Именно этим обстоятельством можно объяснить невыполнение плана «дорожной карты» Правительства РФ по достижению норматива k.

Глобально проблема перед администрацией вузов состоит в том, чтобы прокрыть аудиторную нагрузку, предусмотренную учебной программой, за счет меньшего числа преподавателей с большей зарплатой. Такая постановка задачи эквивалентна росту эффективности учебного процесса, предполагающей сокращение ППС без потери качества обучения. Как этого можно добиться в сложившихся условиях?

Частично указанная проблема пока решается за счет постепенного увеличения аудиторной нагрузки преподавателей. Однако величина последней сегодня уже достигла своего естественного предела и ее дальнейший рост будет сопряжен с кардинальным ухудшением условий труда ППС вузов, что перечеркнет планируемые достижения в области оплаты его труда. Таким образом, резерв роста аудиторной нагрузки на профессоров уже фактически исчерпан. Какие дополнительные, нетрадиционные методы могут быть использованы для выхода из возникшей ловушки аудиторных часов?

4. Дистанционное образование как новая модель обучения в вузах

Сопряжение роста заработков сотрудников вузов с их высвобождением заставляет обратить самое пристальное внимание на общемировой тренд в формировании высшего образования и, прежде всего, дистанционного обучения (ДО). В литературе уже достаточно подробно рассмотрены возможности новой системы, ее выгоды и перспективы [1]. Напомним, что в основе системы ДО лежит так называемый эффект масштабирования в смысле Н.Талеба, который подразумевает способность некоего экономического результата непропорционально сильно усиливаться (масштабироваться) без эквивалентных затрат [7]. В основе подобного эффекта лежит информационная природа образовательных услуг, которая, собственно, и делает эти услуги масштабируемыми. В данном случае имеет место рафинированное проявление эффекта масштабирования – учебные материалы, однажды написанные и выложенные на сайте университета, могут обслуживать почти неограниченное число пользователей; онлайн-курс может смотреть хоть миллиард человек одновременно. Иным словами, ДО запускает механизм, когда единоразовые затраты труда профессора могут многократно приносить экономический результат. Данный момент несет в себе совершенно новые возможности по сравнению с традиционной системой образования с опорой на аудиторные занятия.

Широкое распространение системы ДО приведет к нескольким важным сдвигам в жизни университетов. Первое – радикальное сокращение преподавательского состава университетов. Однажды подготовленный курс, снабженный всеми необходимыми методическими материалами, можно использовать без непосредственного участия его автора – профессора. Как следствие этого процесса произойдет кратное сокращение аудиторных часов для студентов и профессоров. Второе – радикальное сокращение аудиторного фонда университетов. Уже сегодня многие вузы страны имеют такие площади, которые не могут быть эффективно задействованы и, как правило, простаивают большую часть времени. Все это увеличивает непродуктивные издержки университетов и ухудшает их финансовые показатели. Избавление вузов от избыточных площадей стоит на повестке дня, а система ДО способна активизировать этот процесс и сделать его необратимым.

Наличие такого потенциала у системы ДО на фоне ЛАЧ подводит к идее покрывать часть учебной нагрузки за счет самостоятельной работы студентов на основе их хорошей методической оснащенности учебным материалом в рамках системы ДО. При этом лекционные курсы следует трансформировать следующим образом.

Вместо многочасового лекционного курса следует вводить 1–2 вводные лекции с обзором основных задач и идей читаемой дисциплины; после этого запускается самостоятельная работа студентов с предоставлением им лекционного материала и методических пособий; в конце курса целесообразно проведение 1–2 мастер-классов, в рамках которых автор курса отвечает на все вопросы слушателей; завершается курс экзаменом в форме расширенного электронного тестирования, хотя форма экзамена не лимитирована и может обсуждаться. При необходимости можно ввести дополнительные мастер-классы для промежуточного обсуждения изучаемых вопросов; имеет смысл провести и несколько встреч профессора со студентами в форме круглых столов для обсуждения спорных вопросов. Такой подход позволит осуществить переход к смешанной форме обучения, в которой будут элементы как традиционной системы образования (публичные лекции, мастер-классы), так и системы ДО (онлайн-материалы, видео-лекции и т.п.). Подобный формат, вне всякого сомнения, является более прогрессивным и адекватным современным реалиям, а также не слишком травматичным в психологическом плане для студентов. Сочетание в разумных пропорциях непосредственного контакта с преподавателем и самостоятельных занятий с методическими материалами снимает возможные стрессы и шоки.

Для иллюстрации модели (1) рассмотрим условный пример, близкий к реальности. Пусть годовая магистерская программа столичного вуза состоит из 5 дисциплин (D=5), каждую из которых читает один преподаватель (n=1), причем он задействован в течение года на двух дисциплинах (m=0,5); средняя заработная плата по Москве составляет 70 тыс. руб., относительная зарплата ППС соответствует нормативу в 200% (α=2), а преподаватели состоят в штате университета (N=12). Тогда при численности студенческой группы в 20 чел. (S=20), стоимость программы должна составлять 210 тыс. руб. в год (P=210) для выхода данной программы на уровень безубыточности.

В условиях кризиса такая цена может оказаться многим не по карману и не позволит обеспечить массовый приток студентов. Для выхода из положения можно пойти на следующую меру: снизить плату за обучение с одновременным расширением численности группы. Однако в этом случае возникает проблема в обслуживании большого контингента обучающихся. Для решения этой проблемы можно воспользоваться системой ДО. Например, вместо 75 аудиторных часов на дисциплину преподаватель может потратить на нее 25 часов с учетом вводных лекций и завершающих мастер-классов, однако это позволит работать не с одной, а с тремя группами одновременно. Следовательно, можно снизить расчетную цену (P=210) в три раза (P=70), увеличив поток студентов с одной до трех групп по 20 человек (S=60) и снизив аудиторную нагрузку преподавателей в три раза для каждой группы. Тем самым при той же аудиторной нагрузке на преподавателей вузы смогут выйти на совершенно иные коммерческие и организационные рубежи. В этом и состоит новая модель высшего образования, которая ждет своего внедрения.

Надо сказать, что сегодня в развитых странах мира данная система уже активно используется в явной или неявной форме. Например, в Великобритании студентам Оксфордского университета уже давно не читают лекции по математике – они заменены на самостоятельное изучение соответствующих учебников и пособий. Преподаватели низших рангов помогают студентам в освоении материала, а преподаватели высших рангов вовлекают их в исследовательскую деятельность. Эта модель, дополненная элементами дистанционного образования, вполне пригодна и для России. Более того, новая модель представляется более перспективной и, по сути, безальтернативной в условиях сложившейся патовой ситуации в вузах России. Она позволит снизить цену образовательных услуг, обеспечив тем самым доступность и массовость высшего образования, а также его рентабельность при достижении нормативного уровня заработной платы ППС. Главное же в том, что она еще и позволит не только сохранить, но повысить функциональные качества отечественных университетов. На наш взгляд, у страны нет другого пути, кроме максимально широкого внедрения системы дистанционного образования.

5. Заключение

Взятый регулятором курс на обеспечение относительно высоких заработков профессоров вузов в условиях дефицита бюджетных средств порождает существенные сокращения численности ППС, что приходит в противоречие с необходимостью сохранения и повышения качества высшего образования. Данное противоречие связано с действующей старой парадигмой высшего образования, которая связывает преподавателей и студентов в единый организм аудиторными часами. Сегодня каждый студент должен посетить и прослушать определенное число аудиторных часов, а каждый преподаватель – отчитать соответствующее число аудиторных часов. Сокращение в таких условиях численности ППС автоматически ведет к ЛАЧ, выйти из которой в рамках старой парадигмы нет никакой возможности.

Преодоление возникшей ситуации возможно только при максимально широком внедрении новой модели образования, базирующейся на резком сокращении аудиторных часов путем введения системы ДО при сохранении обзорных лекций и мастер-классов. Такая мера позволит сократить, по крайней мере, на 2/3 число аудиторных занятий и решить проблему перегруженности ППС аудиторными часами.

Для поддержки новой модели необходимо более совершенное методическое обеспечение читаемых дисциплин (современные учебники, методические материалы, онлайн-курсы, видео-материалы и т.п.) на базе пересмотренных государственных стандартов, учитывающих необходимость сокращения аудиторных часов. Такая смешанная модель обучения сегодня используется во всех ведущих университетах развитых стран мира и для России является назревшей необходимостью. Для реализации предложенной меры целесообразно подготовить регулятором новую образовательную модель вузов, ориентированную на сокращение аудиторных часов и максимальное использование современных обучающих Интернет-технологий, в том числе образовательного потенциала сторонних организаций – исследовательских организаций и бизнес-структур. В противном случае предполагаемое сокращение ППС будет идти в ущерб качеству учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балацкий Е.В. (2015) Новые тренды в развитии университетского сектора// «Мир России», №4. С.72–98.

2. Полтерович В.М. (2007) Элементы теории реформ. М.: Издательство «Экономика». 447 с.

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р (2012)/ «Российская газета», 04.12.2012. URL: https://rg.ru/2012/12/04/oplata-site-dok.html.

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №722-р об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (2014)/ URL: http://government.ru/media/files/41d4da971dd8e35ce817.pdf.

5. Сведения о заработной плате работников сферы образования/ Единая информационная система Минобрнауки России. URL: http://eis.mon.gov.ru/education/SitePages/Финансирование.Формы.aspx.

6. Средняя зарплата в 2016 году по регионам России и другим странам мира (2016)/ Сайт «bs-life.ru». URL: http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya-zarplata2016.html.

7. Талеб Н.Н. (2009) Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри. 528 с.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Ловушка аудиторных часов и новая модель образования// «Высшее образование в России», №2, 2017. С.63–69.