В 2010 году в России вышла на русском языке очередная книга Д.Норта [1]. Все работы этого автора по институционализму являются оригинальными и содержательными. Последняя книга не нарушает этой традиции. Более того, в ней сделана новаторская попытка построения некой синтетической теории, которая совмещала бы в себе известные механизмы мышления человека с механизмами институциональных и общественных изменений. То, что, в конечном счете, получилось у Норта, можно условно назвать когнитивно-институциональным синтезом, который лежит в русле современных представлений о характере современной экономической науки [2]. Разумеется, попытка Норта построить некое всеобъемлющее представление о человеке и обществе не является ни первой, ни последней, однако, ее можно по праву отнести к числу наиболее удачных. Дело в том, что книга Д.Норта не только обобщает имеющиеся знания, но и изобилует поистине удивительными прозрениями и тончайшими наблюдениями. В этой связи синтетическая картина Норта заслуживает самого пристального внимания, что и предопределило содержание данной статьи.

1. Институты, их содержание и свойства

Центральным звеном учения Норта является понятие институтов, под которыми понимается система отношений между экономическими агентами или, по терминологии Норта, формальные и неформальные «правила игры». Это уже устоявшееся представление, но к нему Норт добавляет новые элементы. В частности, он говорит о двух функциях, выполняемых институтами: создание ограничений и создание стимулов [1, с.104]. Несмотря на кажущуюся очевидность такого аналитического шага, его плодотворность начинает быстро сказываться. Преимущество такой двухзвенной схемы проявляется в двух аспектах.

Во-первых, при рассмотрении институтов часто учитывается только аспект ограничений и упускается их стимулирующая роль. Например, при трансплантации прогрессивных институтов их дисфункция преимущественно возникает именно по причине отсутствия стимулов. Типичным примером тому может служить создание в России национальной инновационной системы, которая, будучи внешне похожа на свои западные образцы, не содержит в себе стимулирующих норм. И наоборот, китайцы, сконструировавшие довольно примитивную систему семейной ответственности, создали тем самым эффективную структуру стимулов, позволившую им осуществить стремительное экономическое развитие [1, с.228].

Во-вторых, рассмотрение институтов в плоскости «ограничения-стимулы» позволяет выстроить диалектику их статических и динамических свойств. Для этого Д.Норт переводит рассмотрение проблемы в другие координаты. Так, он акцентирует внимание на том факте, что институты должны одновременно обладать двумя, казалось бы, противоречивыми свойствами – жесткостью и гибкостью [1, с.155]. Остановимся на этом аспекте проблемы более подробно.

С одной стороны общественный порядок требует устойчивости институтов, чтобы экономические агенты могли их понять, осознать и выстроить свои действия в соответствии с ними. В противном случае непрерывная смена правил игры приведет к хаосу и разрушению социальной основы существования социума. Жесткость институтов по Норту подразумевает, прежде всего, запрет на оппортунистическое поведение, в том числе с помощью разнообразных санкций. Именно в сужении диапазона принимаемых политических решений Норт усматривает одно из главных преимуществ США по сравнению с другими странами мира. Иными словами, свойство жесткости институтов играет тактическую роль, препятствуя росту волатильности политических и экономических решений субъектов и тем самым препятствуя «разносу» социальной системы. С другой стороны избыточная жесткость и консервативность институтов рано или поздно приведет к стагнации системы, не позволяя ей воспринимать и внедрять прогрессивные нововведения. Следовательно, институты должны обладать некоторой гибкостью, которая позволила бы им своевременно адаптироваться к новым реалиям и генерируемым внутри системы прогрессивным инновациям. В контексте данного свойства США, идущие в авангарде технологических и социальных изменений, также выгодно отличаются от многих стран мира. Тем самым свойство гибкости институтов, заключающееся в перенастраивании системы на новую траекторию развития, ответственно за общественный прогресс и играет стратегическую роль.

Таким образом, по-настоящему эффективные институты в краткосрочном периоде должны обладать свойством стабильности (жесткости), а в долгосрочном периоде – свойством адаптивности (гибкости). Подавляя опасные текущие поведенческие девиации, институты, тем не менее, должны постоянно эволюционировать под воздействием глобальных технологических сдвигов. При этом система институциональных ограничений ответственна за достижение краткосрочных целей, а система мотивации – долгосрочных.

Такая диалектика двух составляющих институтов дает прекрасный аппарат для понимания успехов и неудач разных стран и народов.

2. Перекладывание рисков как вектор социальной эволюции

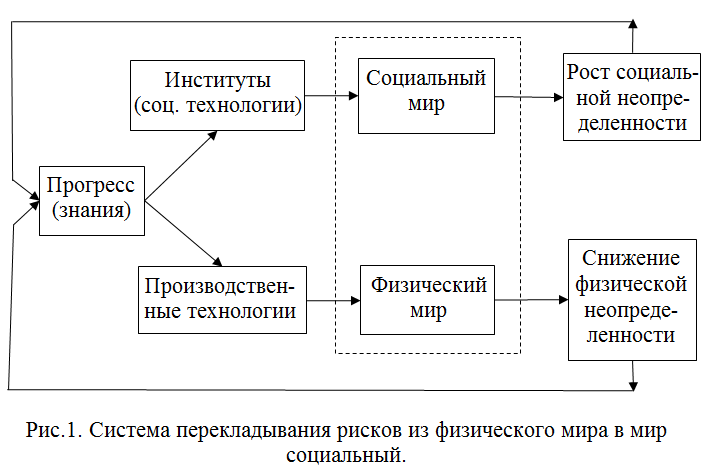

Одно из неожиданных и поразительных прозрений Норта состоит в уяснении им вектора эволюции общества. Согласно его трактовке, мир развивается путем перекладывания рисков из физического мира в мир социальный. Накапливаемые человечеством знания ведут к появлению новых технологий и росту власти над физическим миром, снижая тем самым неопределенность физической среды. Однако такие сдвиги ведут к формированию новых институтов и усложнению социальной среды, которые становятся источником совершенно новой, социальной неопределенности [1, с.38]. Общая схема перекладывания рисков приведена на рис.1.

Чтобы лучше понять логику экономической эволюции, для начала следует уяснить тонкое различие между риском и неопределенностью. Норт придерживается трактовки Ф.Найта, согласно которой под риском понимается состояние, в котором имеется возможность получить распределение вероятностей исходов таким образом, чтобы застраховать их [1, с.27]. Иными словами, риск – это оцифрованная неопределенность. Отсюда понятно, что перевод неопределенности физической среды в риск требует соответствующей системы учета и статистики. И Норт дает блестящую интерпретацию перекладывания физической неопределенности в социальную неопределенность на примере страхования мореплавания.

Так, купец, отправляющий судно с грузом в дальние страны с надеждой получить прибыль от этой операции, находился в состоянии полной неопределенности и чрезвычайно высокой коммерческой уязвимости. Его корабль мог налететь на рифы, мог попасть в шторм, его груз мог испортиться в неподходящем для него климате, на судно могли напасть пираты, все члены команды могли стать жертвой аборигенов и т.п. Активная торговля при таких обстоятельствах была невозможна. В ответ на этот вызов в XV веке стал формироваться институт страхования морских перевозок, который предполагал сбор и анализ информации о кораблях, грузах, маршрутах, времени пути, кораблекрушениях, повреждениях и т.п. [1, с.33]. На этой основе начали внедряться спорадические отдельные контракты, предусматривающие частичное покрытие убытков. Затем эти спорадические акты переросли в стандартные контракты на специализированных готовых бланках, выпускаемых соответствующими компаниями. Параллельно эволюционировала деловая организация в сторону внедрения механизмов диверсификации портфеля, объединения нескольких инвесторов и формирования акционерных компаний. Одновременно шло создание кодексов поведения братств, орденов и купеческих гильдий, соблюдение которых обеспечивалось механизмом остракизма. Затем эти кодексы модифицировались в торговое право, постепенно слившись с обычным и римским правом, а надзор за их соблюдением взяло на себя государство [1, с.190]. В результате все физические риски стали оцифрованы и полностью прозрачны для экономических агентов, однако социальная система, элиминирующая эти риски, усложнилась неимоверно. Тем самым налицо перекладывание физических рисков в риски социальные.

Сегодня мы можем на каждом шагу наблюдать проявления этой глобальной тенденции. Например, сидя дома зимним вечером, мы пожинаем плоды подавления физических рисков: у нас есть свет, тепло, на нас не капает и не дует. Развитие технологий обеспечило нам благоустроенный быт. Однако, выходя из дома, мы попадаем в сложный социум, наполненный всевозможными социальными рисками. Автодорожные происшествия, авиакатастрофы, экологические бедствия, лесные пожары и прочее являются не следствием несовершенства современных технологий, а следствием человеческого фактора, который непосредственно вплетен в паутину социальных рисков и отражает несовершенство социальной системы.

Нарисованная картина эволюции провоцирует вполне закономерный вопрос: а как долго могут риски перекладываться из физического мира в мир социальный? И не грозит ли такое развитие событий взрывом постоянно усложняющегося социального мира?

И Норт отвечает на эти вопросы самым естественным образом: борьба с неопределенностью, связанной с физическим окружением, дополняется борьбой с неопределенностью, вызванной возрастанием сложности людского окружения [1, с.183]. Результатом нового вида борьбы является внедрение все более эффективных институтов. Если воспользоваться терминологией Норта, то можно сказать, что постепенная эволюция привела к смещению ее фокуса: если раньше все усилия человечества были направлены на развитие производственных технологий, то теперь они направлены преимущественно на формирование эффективных социальных технологий (институтов).

Надо сказать, что осознание Нортом вектора эволюции является большим достижением, т.к. раскрывает логику всех разнообразных изменений, которые имели место в истории человечества. Однако к этому результату постепенно приходят и другие исследователи на основе несколько иных соображений. Например, И.К.Лавровский использует понятие размера экономики и окружающей среды. До тех пор, пока экономика мала, ее влияние незначительно по сравнению с влиянием экологии и окружающей среды. Соответственно и развитие человечества определяется окружающей физической средой. Однако примерно 4 тыс. лет до н.э. происходит переход количества в качество: люди заселяют наиболее благоприятные для жизни территории, где происходит ускоренный рост населения и формирование центров цивилизации. В этих центрах начинается концентрация экономических ресурсов, в результате чего рост производства превышает некую критическую массу, за пределами которой его влияние на жизнь людей становится больше, чем влияние окружающей среды [3, с.30]. Несложно видеть, что независимо сконструированные схемы И.К.Лавровского и Д.Норта очень похожи, что служит дополнительным доказательством их правильности.

Развивая свою мысль, Норт приходит к пониманию того, что апофеозом социально-экономического развития Западного Мира стало появление системы обезличенного обмена [1, с.190]. При всей своей правильности эта мысль нуждается в определенном развитии и комментариях. Дело в том, что движение в направлении указанного Нортом вектора эволюции имело еще одну важную закономерность, которую блестяще раскрыл Э.Фромм в работе [4]. Так, он очень проницательно подметил, что одна из особенностей капитализма состоит в сведении всего к количеству и абстракции [4, с.131]. При становлении эффективной системы обезличенного обмена все виды человеческого труда, все товары и услуги должны получить свою стоимостную оценку. Лишь после этого они могут «выйти» на рынок и участвовать в сделках. Подытоживая эту мысль Фромма, можно сказать, что капитализм осуществил тотальное оцифровывание окружающего мира.

Сегодня мы видим, что многие богатые люди получают свою сущностную характеристику в виде величины их богатства. И этот процесс распространяется на всё и на всех. После процедуры оцифровки объектов никому уже не интересны их качественные признаки и характеристики, всех интересует только их цена. Тем самым Э.Фромм вскрыл новый закон развития социальных систем – закон перехода качества в количество. Данное явление дополняет хорошо известные диалектические законы Г.Гегеля, в том числе закон перехода количества в качество. Следовательно, имеет место двунаправленный процесс: развитие материального мира происходит в соответствии с законом Г.Гегеля о переходе количества в качество, тогда как его осмысление и включение в социальный кругооборот осуществляется в соответствии с законом Э.Фромма о переходе качества в количество. Можно сказать, что современный капитализм реализовал давнюю формулу Пифагора о том, что «всё есть число».

Однако оцифровывание мира с сопутствующим ему переходом от конкретного к абстрактному приводит к так называемому отчуждению. Данное понятие по своему смыслу созвучно идолопоклонству и представляет собой своего рода психический недуг, когда «человек ощущает себя не активным носителем собственных сил и богатства личности, а лишенной индивидуальных качеств «вещью», зависимой от внешних для нее сил, на которые он перенес свою жизненную субстанцию» [4, с.147]. Большое значение феномену отчуждения уделял К.Маркс при рассмотрении процессов производства и распределения благ. Сегодня явление отчуждения лежит в основе разнообразных социальных символов, экономических брендов и культов. Главное же состоит в том, что отчуждение ведет к потере смыслов жизни и деятельности человека, что в свою очередь порождает паралич его воли и творческих способностей. В результате возникает опасность возникновения больного общества, состоящего преимущественно из отчужденных личностей. В этом случае все социальные риски многократно возрастают. Достаточно указать, что в соответствии с учением К.Г.Юнга, паралич воли порождает компенсаторные эффекты в психике человека, связанные со стихийным проникновением в его сознание из глубин подсознания негативных и разрушительных коллективных архетипов. Большинство из них обусловлены первобытными инстинктами, насилием и жестокостью [5, с.42-43]. Более того, по мнению Юнга, именно действие компенсаторных бессознательных сил привело к становлению нацизма в Германии накануне Второй мировой войны со всеми вытекающими отсюда последствиями [5, с.47].

Таким образом, продвижение по пути перекладывания рисков из физического мира в социальный мир сопровождается ростом нагрузки на институты и психику человека. Понимание этого простого факта дает ключ к пониманию многих проблем современности.

3. Институты и рынки: диалектика взаимосвязи

Сделав акцент на рассмотрении институтов, Д.Норт не мог обойти молчанием проблему рынка и рыночных отношений. И здесь ему также удается внести ясность во многие тонкие вопросы.

Есть множество разнообразных определений рынка, однако мы придерживаемся следующего: рынок – это трансцендентная система согласования интересов экономических агентов посредством купли-продажи благ. Отсюда автоматически вытекает вывод о непредсказуемости рынков, ибо никакая логика не может выразить многообразный и противоречивый рыночный механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов и установления рыночных цен. При этом рынки могут быть «хорошими» и «плохими», эффективными и неэффективными. Что же делает их таковыми?

Норт дает простой ответ на поставленный вопрос: институты. Отсюда вытекает интересная связка между знаниями, ценами, трансакционными издержками и институтами. Так, с течением времени человечество генерирует и накапливает знания, благодаря которым осуществляется специализация и разделение труда, лежащие в основе роста производительности и прогресса. Но разделение труда сопровождается разделением и дифференциацией знаний, что само по себе представляет серьезную проблему, ибо все эти знания должны быть, в конечном счете, объединены и упорядочены для решения человеческих проблем. Это объединение и упорядочение осуществляется институтами, а отнюдь не рыночными ценами [1, с.112]. Расшифровывая это положение, Норт констатирует, что специализация, разделение труда и разрозненные знания порождают рост трансакционных издержек и усложняют процесс установления адекватных рыночных цен. Эта закономерность в значительной мере объясняет наблюдаемый неуклонный рост трансакционных издержек в мире. Но эта тенденция не безгранична из-за наличия корректирующей обратной связи в виде внедрения более эффективных институтов, которые влекут рост общей экономической эффективности, а, следовательно, снижение трансакционных и производственных издержек [1, с.227].

Из сказанного почти автоматически вытекает переосмысление феномена экономического роста. По мнению Норта, рост не является некоей функцией от знаний и технологий, как это традиционно полагают экономисты. В этой функции должен фигурировать еще один фактор – институты, которые «собирают» и упорядочивают знания и технологии. В свою очередь институты тесно связаны с культурой [1, с.223]. Любопытно, что если пользоваться упрощенной двухфакторной моделью, то будущее человечества представляется безоблачным, ибо рост полезных знаний и технологий продолжается. Однако трехфакторная модель Норта рисует совсем иную картину: нехватка культуры и отсутствие эффективных институтов могут нейтрализовать позитивное влияние знаний и технологий. По крайней мере, для многих стран и народов.

Продолжая данную линию анализа, можно придти к итоговой довольно изящной формуле: эффективные институты + эффективные агенты = эффективные рынки. Под эффективными рынками понимается эффективная система цен, которая является следствием эффективной рыночной системы, т.е. эффективных системных элементов (агентов) и связей (институтов).

Что же мешает создать эффективные институты?

По версии Норта, плохие институты вовремя не исправляются, потому что обратная связь в виде информации об их работе содержит столько «шумов», что их довольно трудно очистить и получить ясный сигнал [1, с.225]. Проблема осложняется и тем, что сигнал должен быть получен вовремя. Таким образом, прежде чем сконструировать обновленные институты, необходимо понять работу старых, а это само по себе является нетривиальной задачей.

Однако еще большие проблемы в формировании эффективных институтов возникают из-за рассогласования горизонтов планирования, которые необходимы для институтов, и которыми оперируют политики, принимающие и одобряющие институциональные решения. Норт полагает, что период окупаемости институциональных изменений больше периода окупаемости решений политиков, что создает заслон на пути прогрессивных политических решений [1, с.225]. Можно сказать, что в основе медленного институционального прогресса лежит противоречие между долгосрочным характером эффективности институтов и краткосрочным характером эффективности действий игроков политической системы.

На наш взгляд, введение Д.Нортом в рассмотрение горизонта планирования вносит новые краски в понимание экономической динамики. В этой связи очень своевременной представляется трактовка И.К.Лавровским понятия рынка как совокупности взаимодействующих между собой планирующих агентов [3, с.59]. Сама же процедура планирования может трактоваться как способ понижения социальных рисков. Если на рынке в качестве специфического игрока появляется еще и государство с присущей ему централизованной системой планирования, то в целом это приводит к понижению системных рисков. Уже только этот факт приводит к тому, что страны с дефицитом планирования становятся финансовыми донорами стран с эффективно планируемой экономикой [3, с.60]. Тем самым перепады в горизонтах и системах планирования разных стран задают вектор циркуляции мирового капитала. Однако при всей важности подобных эффектов современная экономическая теория избегает моделей взаимодействия игроков с разными горизонтами планирования. Отчасти это связано с повышенной сложностью таких моделей. Между тем уже есть множество работ, в которых показана решающая роль горизонта планирования в принятии технологических и институциональных решений [6-7].

Итак, рынок можно трактовать и как конкуренцию систем планирования отдельных экономических агентов. При возникновении явных преимуществ некоторых из таких систем на рынке возникают локальные зоны с пониженными социальными рисками, выступающими в качестве центров притяжения капитала и других экономических ресурсов, а концентрация ресурсов ведет к появлению очагов более интенсивного экономического роста.

4. Неэргодический мир и механизм социальной эволюции

Понимание трансцендентной сущности рынков и институтов позволяет сделать шаг к теории познания. При этом гносеологические проблемы у Норта смыкаются с механизмами социальной эволюции. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Сразу скажем, что Норт в своем понимании социума отталкивается от факта его неэргодичности. Напомним, что под эргодическими понимаются процессы, для которых средние величины прошлых и будущих периодов совпадают или различаются незначительно [1, с.36]. Однако для десяти тысячелетий человеческой истории эргодическая гипотеза не выполняется. Далее Норт делает блестящее и чрезвычайно важное заявление: экстраординарные изменения в экономике свидетельствуют о том, что мы создавали и создаем общества, являющиеся уникальными по сравнению со всем, что имело место в прошлом. Изменения, осуществляемые нами сегодня, создают новую и во многом неожиданную среду завтра. Неожиданную в том смысле, что у нас нет исторического опыта, который подготовил бы нас к встрече с ней [1, с.37]. Причем речь идет о преобразовании как физической, так и социальной среды.

На этом основании Норт задается сакраментальным вопросом: если мы постоянно заняты созданием нового, небывалого прежде мира, то насколько хороша для его описания теория, созданная на основе прошлого опыта? Ответ напрашивается сам собой – она не годится.

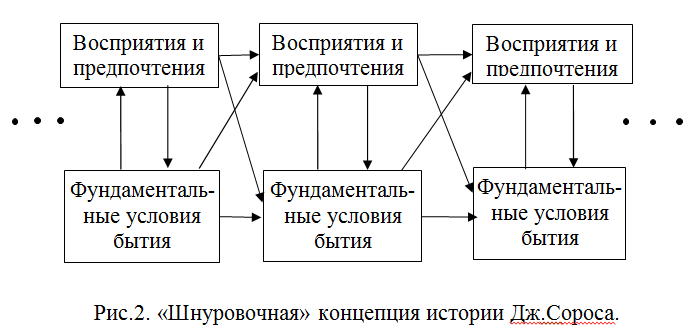

В этом пункте анализа Д.Норт методологически очень близок Н.Талебу, который утверждает, что в социуме периодически возникают уникальные события – своего рода «черные лебеди», предсказать которые нельзя [8]. Однако еще большее сходство схемы Норта просматривается со «шнурочной» концепцией истории Дж.Сороса. Данная концепция является следствием теории рефлексивности, развитой в работах [9-10]. Ее суть сводится к следующему.

Все события могут быть условно разделены на две категории: повседневные (случайные), не вызывающие изменений в восприятии людей, и исторические (уникальные), влияющие на сложившиеся мнения участников и ведущие к дальнейшим изменениям господствующих условий [10, с.67]. Благодаря именно второй группе событий реальность не колеблется вокруг некоего заданного равновесного состояния, что не позволило бы реализоваться исторически значимым сдвигам, а постоянно меняется. Вполне естественно, что при этом большинство исторических событий не имеет ни регулярной формы, ни повторяющейся модели [10, с.69]. В этом смысле все исторические события уникальны и, как правило, не повторяются, что может служить своеобразным теоретическим обоснованием тезиса: «история ничему не учит».

Согласно Соросу, история представляет собой рефлексивный процесс, в котором фундаментальные условия (реальность) находятся в постоянном взаимодействии с восприятиями и предпочтениями (взглядами, мыслями и идеями людей). В результате этого последовательность событий не ведет напрямую от одного набора фактов к другому; вместо этого она перекрестным образом, наподобие шнурка от ботинок, соединяет факты с их восприятиями, а восприятия с фактами [9, с.51]. Образно говоря, концепция рефлексивности предполагает «шнурочный» механизм исторического процесса [9, с.52] (рис.2). Иными словами, некие фундаментальные ценности и идеи движут людьми, которые в соответствии с этими идеями изменяют реальный мир. Однако произошедшие изменения могут быть настолько значительными, что вызывают массовую переоценку ценностей, смену идеологических установок и доктрин. В дальнейшем новые идеи и базирующиеся на них социальные парадигмы инициируют очередную волну событий и т.д.

Таким образом, история есть процесс рефлексивного взаимодействия господствующих в обществе идей и ценностей с господствующими материальными условиями жизни и организации общества. Одна сторона этого взаимодействия материальна, другая – идеальна. Эти две стороны никогда не совпадают, а расхождения между ними формируют состояния либо близкие к равновесию, либо далекие от него, тем самым определяя дальнейший ход событий. Отсутствие соответствия между материальным и идеальным может усиливать предвзятое мнение участников истории, в конечном итоге делая это мнение причиной реальных событий. Следовательно, ошибки и неверные трактовки событий играют в исторических событиях решающую роль.

Следует заметить, что рефлексивная концепция истории Дж.Сороса представляет собой теоретическую конструкцию, которую можно рассматривать в качестве синтеза идеалистической диалектики Г.Гегеля и материалистической диалектики К.Маркса и Ф.Энгельса. Если же провести параллели между схемами Норта и Сороса, то видна похожесть проводимой в них дихотомии мира: у Норта это физическая и социальная среда, у Сороса – материальные условия жизни и их восприятие людьми. Некоторое смещение акцентов в двух схемах, конечно, все-таки наблюдается, но оно не существенно. Общий же пафос концепций Д.Норта, Дж.Сороса и Н.Талеба прост – мир, в котором мы живем, является неэргодическим и принципиально непредсказуемым. Подобное единство мнений и теоретических построений столь авторитетных специалистов позволяет говорить о наметившемся мейнстриме в понимании экономической динамики.

Современными экономистами рынок рассматривается в качестве той или иной разновидности игры. Почти все рыночные взаимодействия сегодня описываются игровыми моделями. При этом сама игра уже изначально предполагает некие базовые правила (институт). Как оказывается, даже здесь просматривается направленная эволюция, делающая мир неэргодическим в долгосрочном аспекте. Речь идет об одной тенденции, состоящей в дрейфе от игр с нулевой суммой к играм с положительной суммой [1, с.100]. Как справедливо отмечает Норт, большую часть своего существования люди рассматривали экономику как игру с нулевой суммой, когда выигрыш одних достигался за счет проигрыша других. Такое понимание было характерно для начального этапа перехода от неопределенности физического мира к неопределенности мира социального. В ряде случаев стандартная конкуренция «переливалась» в абсолютно неэффективное взаимодействие – игры с отрицательной суммой. Типичным примером тому может служить институт кровной мести [1, с.115]. Однако по мере развития общества начинают формироваться институты, поддерживающие различные формы кооперации и реализующие принцип игр с положительной суммой. Совершенно очевидно, что рынки, в основе которых лежат разные игровые правила, функционируют по-разному. Более того, сегодня действует множество локальных рынков, основывающихся на всех трех принципах игровых взаимодействий. Их наложение и слияние делает работу общего рынка поистине трансцендентной и непостижимой.

Теперь зададимся главным вопросом: что же лежит в основе социального и технологического прогресса?

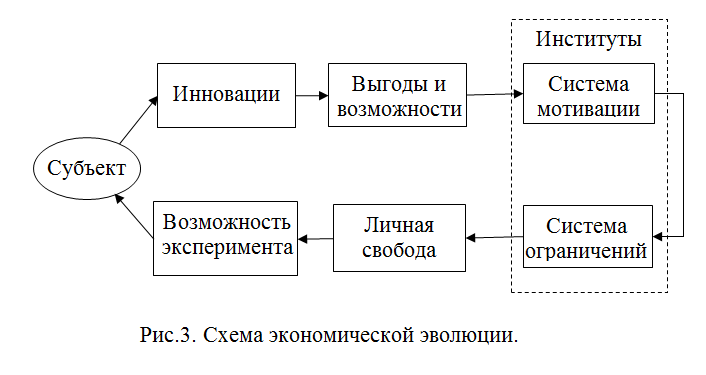

Ответ Норта опять-таки прост: эффективные институты. А каковы их сущностные признаки? Эффективные институты – это такие институты, которые поощряют и позволяют реализовывать разнообразные технологические и социальные эксперименты [1, с.222]. Только посредством эксперимента, основанного на методе проб и ошибок, человечество может генерировать плодотворные инновации, которые в свою очередь качественно меняют общество. Наличие множества альтернативных инноваций позволяет запустить механизм отбора, который приводит к «выживанию» лучших [1, с.198]. Только наличие альтернативных возможностей и проявление человеческой креативности с последующей селекцией хорошо себя зарекомендовавших инноваций создает тот трансцендентный и непостижимый механизм, приводящий к необратимым социальным изменениям.

Однако это не все. Что необходимо для формирования эффективных институтов? Ответ Норта жесткий и бескомпромиссный: необходима личная свобода человека, которая обеспечивается конкурентной децентрализованной политической средой [1, с.197]. В этой точке анализа Д.Норт оказывается очень созвучен З.Бауману, который полагает, что свобода и подвижность выступают в качестве главных конкурентных преимуществ как отдельных индивидуумов, так и целых стран [11].

Тезис Норта об эволюционной плодотворности децентрализованной власти многими исследователями не может быть принят. Хорошо известно, что тоталитарные режимы и мобилизационные системы организации экономики позволяют в ряде случаев получать колоссальные технологические и социальные результаты. Примеры СССР и современного Китая дают яркие доказательства этого. Однако Норт приводит не менее убедительное объяснение того, почему именно Европа оказалась в авангарде истории современной цивилизации. Почему это движение не возглавили, например, Китай и исламский мир? Норт полагает, что именно потому, что и в Китае, и в исламских государствах имел место слишком жесткий централизованный политический контроль над всей экономической жизнью людей [1, с.197]. Европа, наоборот, была раздробленной и децентрализованной, что и позволило ей испробовать различные альтернативы, некоторые из которых прекрасно сработали.

Таким образом, Норт логически подводит нас к выводу о плодотворности свободных рынков и минимального вмешательства государства в экономику. Если же подытожить взгляды Норта на социальную эволюцию, то они могут быть представлены в схематичном виде на рис.3.

5. Когнитивная основа институтов

Нарисованная выше картина экономической динамики учитывает лишь поверхностный срез системы, связанный с социальными взаимодействиями. Однако не менее важным для данной темы является ее глубинный аспект, затрагивающий особенности мышления человека.

Исходная точка здесь такова: институты придумываются и внедряются людьми на основе осознания ими тех или иных аспектов своего бытия. Но если механизмы человеческого мышления универсальны, то почему эффективность институтов разных стран так сильно разнится? Почему одни народы быстро и точно реагируют на вызовы времени, а другие веками не могут даже скопировать то, что придумано и апробировано другими?

Для ответа на эти вопросы Норт углубляется в современную когнитивистику. Какие же моменты здесь следует иметь в виду, чтобы понять динамику институтов?

Во-первых, врожденное свойство сознания состоит в генерировании объяснений окружающего мира, даже заведомо неадекватных [1, с.48]. Человек никогда не отказывается от объяснений. Фактически здесь действует принцип: лучше иметь нерациональные и неправильные теории, чем не иметь их вовсе. По-видимому, в основе такой ментальной установки лежит эффект когнитивного диссонанса, обнаруженный Л.Фестингером и заключающийся в минимизации расхождений между чувствами (ощущениями), мыслями (убеждениями) и действиями (поведением) человека [12, с.92]. Люди в своих поступках должны опираться на какие-то представления, иначе возникнет паралич воли и активности.

Во-вторых, все созданные людьми ментальные конструкты представляют собой смесь «рациональных» и «нерациональных» представлений, совместно формирующих совершаемый ими выбор [1, с.125]. Такая структура представлений обусловлена тем обстоятельством, что всегда все теории окружающего мира несовершенны и содержат некий остаток, не подлежащий рациональному объяснению. «Заполнение» этого остатка, как правило, происходит в иррациональных терминах (суеверия, мифы, религии, колдовство, магия, предрассудки, догмы и т.п.) [1, с.31]. Доминирующие ментальные конструкты либо способствуют, либо мешают созданию продуктивных институтов. Причем снятие неопределенности в объяснении физического мира понижает долю «нерационального» остатка в соответствующих представлениях, но взамен этого происходит усложнение социального мира, в объяснении которого доля такого остатка снова оказывается велика.

В-третьих, любая неопределенность снижается путем приращения знаний [1, с.113]. Но каких знаний? Оказывается, только специальные знания ведут к росту экономической эффективности. Однако эти специальные знания приобретают высокую ценность и рыночную оценку лишь в том случае, когда их можно интегрировать во вспомогательные знания ценой небольших затрат [1, с.173]. А это, как оказывается, отнюдь не всегда возможно. Типичный пример: человек, получивший углубленные знания по химии в развивающейся стране, будет гораздо выше оценен в развитых странах; более того, найти на родине работу, адекватную его знаниям, будет гораздо труднее, чем за рубежом. Скорее всего, этот человек рано или поздно мигрирует за границу. Следовательно, накопление знаний в определенной точке социального пространства само по себе еще не ведет к понижению неопределенности, ибо зависит от уже существующих институтов. Данный тезис автоматически подводит к пониманию того, что эффективные институты стран служат центрами притяжения знаний, а потому выступают в качестве их главного конкурентного преимущества.

В-четвертых, сознание не воспроизводит реальность, а создает системы классификаций, позволяющих интерпретировать внешнюю среду [1, с.56]. Это утверждение восходит еще к Ф.Хайеку, согласно которому, восприятие всегда является интерпретацией. А, как утверждал К.Г.Юнг, богатство ума заключается в умственной восприимчивости, а не в способности аккумулировать сведения [5, с.155]. Если это так, то интеллектуальная эволюция человека идет не путем развития ума, а путем его расширения и перенастройки. Сегодня эта тема является центральной в когнитивистике, разделяя представителей этой науки на два больших лагеря – собственно когнитивистов, полагающих, что разум человека работает благодаря наличию врожденной логики, и коннективистов, считающих, что в его основе лежат некие шаблоны [1, с.111]. По всей вероятности, в реальности задействованы оба механизма, однако, если процесс познания в большей степени опирается на шаблоны, чем на символы, то это предполагает совершенно иной способ решения человеком новых проблем [1, с.112].

В-пятых, экономическое равновесие зависит от ментальных интерпретаций. Совокупность устоявшихся в обществе объяснений и интерпретаций представляет собой его культуру, которая, накладываясь на процесс общего обучения человека и его опыт решения локальных повседневных проблем, формирует его текущие интерпретации мира. Индивидуумы с разным культурным наследием одно и то же явление интерпретируют различным образом, следствием чего являются разные выборы. В свою очередь разные решения приводят к возникновению совершенно разных рыночных равновесий. Отсюда вытекает «эффект колеи», состоящий в зависимости текущего состояния экономики от ее предыдущих состояний.

В-шестых, процесс интерпретации окружающего мира представляет собой сложную и неустойчивую смесь когнитивных и аффективных процессов. В рамках современной нейроэкономики действует классификация процессов выбора в виде комбинаций когнитивных, аффективных, контролируемых и автоматических процессов, образующих матрицу 2x2 [13, с.5]. При этом проводимые исследования показывают, что аффективная (эмоциональная) составляющая выбора приводит к асимметрии экономических решений, частным случаем которой является отказ от сделок, сулящих совершенно определенные выгоды [13, с.11]. Во многих экспериментах выявлены систематические отклонения от равновесной стратегии игры под воздействием аффективных процессов [13, с.12]. Побочные эмоциональные механизмы принятия решений довольно часто приводят к нерациональным и аномальным эффектам. Хорошо известно, что целые нации и народы сильно различаются по темпераменту и степени эмоциональности. Все это влияет на конструирование институтов, делая этот процесс иррегулярным и непредсказуемым.

Рассмотренные выше особенности когнитивного процесса наглядно демонстрируют то обстоятельство, что адаптивность народов к новым реалиям может чрезвычайно сильно различаться, порождая глубокие институциональные различия в мировой экономике.

6. Исторические трактовки и интерпретации

Теоретические рассуждения о механизмах экономических изменений имеют большое познавательное значение. Однако самостоятельный интерес представляют и конкретные исторические интерпретации, который делает Норт в своей книге. Остановимся только на нескольких, на наш взгляд, самых любопытных его трактовках.

Пожалуй, самое серьезное умозаключение Норта касается того, что феномен экономического роста – это не правило, а исключение из правила. Несмотря на то, что в последние два столетия экономический рост превратился в норму общественной жизни, Норт настаивает на том, что это уникальное явление и в скором времени оно может «захлебнуться». История показывает, что экономический рост был исключением, а правилом – стагнация и упадок, которые отражали хроническую тенденцию к организационным провалам. Число неудач намного превышает число успехов [1, с.193]. Упадок возникает при отсутствии институциональных стимулов к участию в производственной деятельности из-за чрезмерного политического контроля за экономикой. А создание стимулов – это искусство, овладение которым ничем не гарантировано.

Сегодня предостережение Норта особенно актуально, если учесть, что мировая экономика еще не оправилась от финансового кризиса 2008 года и стоит на грани повторного спада. Последний кризис поставил на повестку дня масштабную институциональную реформу мировой финансовой системы, и нет никаких гарантий, что человечеству удастся справиться с этим вызовом.

Еще одной интересной интерпретацией Норта является описание процесса возникновения и чередования экономических и финансовых центров мира. Например, Дж.Арриги констатирует, что триумф генуэзской модели финансового капитализма, начавшийся примерно в 1560 гг., закономерно сменился голландским господством, стартовавшем в 1740 гг., после чего эстафета в 1870 гг. была передана британской системе, а в 1970 гг. – американской [14, с.42]. В основе такой рециркуляции капитала, по мнению Арриги, лежит процесс исчерпания возможностей реальной экономики и переход соответствующих стран к построению финансовых систем, которые со временем также подвергались процессу эрозии нормы прибыли. Однако его концепция ничего не говорит о том, почему старый финансовый центр перемещался в очередное территориальное образование, а также, почему именно в тот центр, а не в какой-то другой. Норт в эту схему вносит неэргодическую трактовку. Согласно его концепции, в новых центрах к тому моменту сложились более эффективные институты, т.е. там было меньше ограничений и больше стимулов для реализации различных инноваций. При этом попытки развития делали все. Например, Голландия и Англия получили от стран-аутсайдеров неоценимые «подарки»: от Италии – банковское дело и искусство, от Португалии – новые приемы навигации и мореходства, от Германии – печатный станок [1, с.198]. Однако все эти великие инновации не были адекватно капитализированы в центрах происхождения, тогда как страны с лучшими институтами «втянули» их и использовали для собственного экономического доминирования.

Подобная трактовка смены финансовых центров мира дает иррегулярный динамический рисунок и противостоит квазициклической схеме Дж.Арриги. У последнего периодичность циклов образует следующую цепочку (в годах): 180→130→110→100. Такая закономерность позволила Арриги утверждать, что вероятность заката эпохи США больше, чем ее сохранения, и она уже фактически началась [14, с.49]. Однако концепция Норта эти прогнозы переводит в другое русло: все решит то, чьи институты будут более эффективными. Не исключено, что все циклические закономерности будут нарушены и США еще на много лет (а, может, и десятилетий) сохранят свое лидерство.

Следует упомянуть еще один животрепещущий «вечный» вопрос: что лежит в основе возвышения Европы в качестве центра современной цивилизации?

Работа Норта дает на него довольно оригинальный ответ: христианская Церковь. Во-первых, Церковь донесла до Средневековья культурное наследие античного мира. Во-вторых, Церковь долгое время оставалась единственным хранилищем знаний, а монастыри порой являлись центрами самого эффективного сельского хозяйства. В-третьих (и это главное!), Церковь, создав единую систему верований и идеологических рамок, тем самым заложила единый мировоззренческий базис для дальнейшей относительно синхронной эволюции представлений и взглядов в Европе [1, с.184]. Наложившись на отсутствие общего экономического и политического порядка, единые мировоззренческие рамки позволили создать своего рода «экспериментальный котел», где рождались и апробировались различные инновации.

Развивая дальше тезис о роли религии для экономики, Норт утверждает, что структура представлений, воплощенная в христианской догматике, была способна развиваться в направлении, благотворном для экономического роста [1, с.196]. Несмотря ни на что, христианская вера постепенно пришла к идее о том, что природа должна служить человечеству и что мир можно и нужно контролировать в экономических целях. Подобные настроения послужили необходимой предпосылкой для последующего технического прогресса. Такой пассаж несколько корректирует взгляды М.Вебера, ибо его жесткой протестантской этике прогресса, возникшей лишь на определенном этапе, Д.Норт противопоставляет более долгосрочное свойство адаптивности христианства.

Одно из интереснейших наблюдений Норта относится к причине роста и объединения государств. Как оказывается, усложнение военных технологий привело к росту размера жизнеспособных политических единиц. Войны стали более дорогостоящими из-за высоких издержек на обучение дисциплинированных войск и повышения расходов на наступательное и оборонительное снаряжение. В таких условиях политическим единицам для их выживания требовалось гораздо больше тех средств, которые обеспечивали личные дохода суверена, получаемые из традиционных феодальных источников [1, с.188]. Тем самым возникла потребность в увеличении фискальных доходов, что могло быть достигнуто только за счет территориального расширения политических образований. Таким образом, технологически сдвиги вели к глубоким институциональным преобразованиям.

Одновременно происходила «утряска» разумного налогового бремени. Известно, что год войны приводил к 4-кратному росту государственных расходов, но чрезмерное повышение налогов грозило мятежом [1, с.202]. Здесь мы сталкиваемся с интересным фактом, когда финансовые проблемы выступают ограничителями и стабилизаторами военных действий.

Не менее оригинальной представляется и версия Норта о причинах отмены крепостного права в Европе. Как это ни парадоксально, но главной причиной этого явилась бубонная и легочная чума, прокатившаяся по континенту в XIV веке. Уменьшение населения в указанное время привело к колоссальному дисбалансу между рабочими руками и землей, нуждающейся в обработке. Возникшая конкуренция феодалов за работников требовала их территориальной мобильности, а, следовательно, и их свободы. Такое положение дел постепенно привело к пересмотру крепостного права и дало начало формированию капиталистического рынка труда. Те самым мы видим еще один пример того, как экзогенные шоки вели к глубокой и необратимой трансформации институтов.

***

В целом когнитивно-институциональный синтез Норта ярко демонстрирует то, насколько упрощенно и неточно описывают современные экономические теории динамику экономических изменений. Без понимания человека и особенностей его мышления, без понимания сложных социальных взаимодействий адекватную экономическую теорию построить нельзя. Однако справедливости ради следует сказать, что озарения и обобщения Норта пока не могут дать прочной альтернативной теории. Скорее, они позволяют наметить некие реперные точки, опираясь на которые, можно развивать и достраивать его учение. И здесь предстоит большая работа.

Литература

1. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010.

2. Полтерович В.М. Становление общего социального анализа// «Капитал страны», 21.10.2010.

3. Лавровский И.К. Демократия и рынок. М.: Контако, 2010.

4. Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005.

5. Юнг К.Г. Синхрония: акаузальный объединяющий принцип. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010.

6. Балацкий Е.В. Функциональные свойства институциональных ловушек// «Экономика и математические методы», №3, 2002.

7. Балацкий Е.В. Экономический рост и технологические ловушки// «Общество и экономика», №11, 2003.

8. Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009.

9. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. М.: Инфра-М. 1999.

10. Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М. 1996.

11. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.

12. Лири Т., Стюарт М. и др. Технологии изменения сознания в деструктивных культах. С-Пт: «Экслибрис», 2002.

13. Трофимов Г.Ю. Экономика и нейронаука – на пути синтеза// «Экономика и математические методы», Том 42, №4, 2006.

14. Арриги Дж. Послесловие ко второму изданию «Долгого двадцатого века»// «Прогнозис», №1(17), 2009.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Когнитивно-институциональный синтез Д.Норта// «Общественные науки и современность», №5, 2011. С.154-166.