1. Мальтузианская ловушка: прошлое и настоящее

Одной из интригующих тем экономической истории является проблемы преодоления мальтузианской ловушки (МЛ), в рамках которой человечество жило на протяжении примерно 10 тыс. лет. Под МЛ здесь и далее мы будем понимать экономический режим с нулевыми или почти нулевыми (менее 1%) темпами роста производства. Режим экономического роста противостоит МЛ и предполагает положительные и значимые среднегодовые темпы роста производства (1% и более). Исторический факт поразительной устойчивости МЛ во многом инициировал знаменитый тезис Д.Норта: «Экономический рост был исключением, а правилом – стагнация и упадок…» (см. Норт, 2010, с.193).

Сегодня проблеме выхода из МЛ посвящено огромное число публикаций (см. Попов, 2012), однако эта тайна так до конца и не разгадана. Во многом это связано с тем, что, по-видимому, процесс преодоления МЛ был принципиально многофакторным, следовательно, адекватно описать его в рамках монокаузальной теории или модели нельзя. Действительно, на стыке Средневековья и Нового времени, феодализма и капитализма возникло слишком много разноплановых событий: великие географические открытия и освоение Нового Света; возникновение колониальной системы; расслоение населения и возникновение системного социального неравенства и т.п. Интегрировать эти разноплановые явления в обозримый теоретический конструкт не представляется возможным.

Сегодня происходит очередное переосмысление феномена экономического роста. Например, Т.Пикетти верно подметил, что Европа сегодня живет ностальгией по Славному тридцатилетию, т.е. периоду с конца 1940-х до конца 1970-х годов, когда темпы экономического роста были очень высокими. Многие надеются, что этот благословенный период вернется, а сегодняшний нетипичный рост с низкими темпами сменится более интенсивным ростом. Однако, как справедливо утверждает Т.Пикетти, «…уникальным был как раз период Славного тридцатилетия…» (см. Пикетти, 2016, с.109). А потому вера в то, что нормальный рост составляет 3–4% в год, – это, по мнению Т.Пикетти, «иллюзия как с исторической, так и с логической точки зрения» (см. Пикетти, 2016, с.107).

Таким образом, озабоченность возможностью поддержания высоких темпов экономического роста в будущем оказывается тесно связана с понимаем механизма, факторов и количественных параметров процесса преодоления МЛ.

2. Генеральная гипотеза

Даже поверхностное знакомство с фактами колониальной торговли Старого света демонстрирует, что в этот период рентабельность многих деловых сделок была не просто высокой, но поистине фантастической. Ниже мы специально остановимся на фактах о прибыльности сделок в период преодоления МЛ. Здесь же оговорим два момента.

Первый связан с датировкой самого периода, когда собственно западая цивилизации вышла из МЛ и вошла в режим экономического роста. На наш взгляд, этот период во многом совпадает с периодом первоначального накопления капитала. Точная хронология здесь невозможна, но можно смело утверждать, что он растянулся на 200–250 лет и покрыл период с начала XVII века до начала или даже середины XIX века.

Второй момент связан с генеральной гипотезой статьи, которая заключается в том, что одним из главных факторов выхода Запада из МЛ следует считать появление в ВПП сверхрентабельных видов бизнеса, аналогов которым в истории не было.

Задача статьи заключается в совмещении простой экономической теории с обрывочными историческими данными. Только в этом случае можно рассчитывать собрать разрозненные элементы пазла и получить общую картину экономической эволюции человечества.

3. Двухсекторная макроэкономическая модель роста

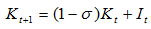

Для изучения процесса преодоления МЛ воспользуемся моделью, увязывающей темпы прироста капитала с его рентабельностью и структурой. Для этого воспользуемся традиционным уравнением накопления капитала (К):

(1)

(1)

где I – объем капиталовложений (инвестиций в основной капитал); σ – норма выбытия капитала; t – период времени (год).

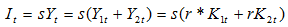

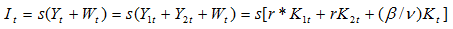

В свою очередь объем инвестиций описывается простым соотношением:

(2)

(2)

где s – норма инвестирования; Y1 и Y2 – доход в первом и втором секторах экономики; K1 и K2 – основной капитал в первом и втором секторах экономики; r* и r – доходность капитала в первом и втором секторах экономики.

В уравнении осуществлен переход к двухсекторной экономике. Для этого предполагается, что весь объем капитала разделяется на два сектора – обычный (низкорентабельный) и особый (высокорентабельный). В уравнении (2) первый сектор является особым, второй – обычным. Данный принцип будет иметь основополагающее значение для дальнейших построений.

Формула (1) рассматривает только доходы с капитала, т.е. капитал приносит доход в соответствии с доходностью бизнеса, в который он вложен, после чего он снова реинвестируется в бизнес.

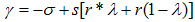

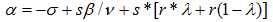

Если ввести в рассмотрение долю капитала в особом секторе λ=K1/K, где K= K1+K2, а также темп прироста общего объема капитала γ=ΔK/K, то уравнение (1) с учетом (2) можно переписать в виде:

(3)

(3)

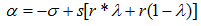

Если использовать упрощенную производственную функцию в виде линейной функции дохода (Y) от капитала с коэффициентом пропорциональности в виде величины, обратной капиталоемкости (ν) (Y=(1/ν)K), то темпы прироста капитала (γ) и производства (α) совпадают: γ=α. Тогда модель (3) перепишется относительно темпов экономического роста:

(4)

(4)

Построенная простейшая модель (4) позволяет изучать зависимость темпов экономического роста от рентабельности оборачивающегося в экономике капитала с учетом нормы выбытия капитала и нормы его накопления. В таком виде модель (4) можно использовать для оценки величины r*, способной обеспечить те или иные темпы экономического роста при заданных остальных параметрах.

Заметим, что нами подразумевался только основной капитал, однако ничто не мешает перейти к более общей трактовке и говорить обо всем капитале – основном и оборотном. Тем самым показатель доходности капитала становится более «чистым», фиксируя отдачу от всех вложений в предприятие.

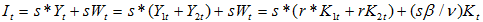

Модель (4) чрезвычайно удобно для анализа, однако при желании его можно немного обобщить. Например, уравнение (4) учитывает только доходы с капитала, тогда как в реальности есть еще и трудовой доход (W) в виде зарплаты. Реинвестируется не только доход с капитала, но и часть трудового дохода. В этом случае в формулу (2) добавляется соответствующий компонент:

(5)

(5)

где β=W/Y – соотношение трудовых и нетрудовых (рентных) доходов; ν – как и ранее капиталоемкость: ν=K/Y.

Можно также ввести разные нормы накопления для трудовых (s) и нетрудовых (s*) доходов, полагая s*>s. Тогда формула (5) примет вид:

(6)

(6)

С учетом (6) уравнение (4) обобщается следующим образом:

(7)

(7)

Хотя модель (7) дает более баланс капитала, дополнительный элемент в правой части на стадии первоначального накопление капитала представляет собой исчезающе малую величину. В связи с этим для более наглядного анализа можно использовать упрощенную модель (4) без потери степени общности.

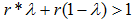

4. Необходимое условие экономического роста; теорема о наличии особого сектора

На начальной стадии преодоления МЛ параметры уравнения (4) можно взять следующими: α=0; σ=0,05; s=0,05, т.е. σ=s. По имеющимся сведениям, норма накопления в Англии до 1760 г. не превышала 6% (см. Попов, 2012, с.46). Тогда из (4) вытекает, что  . Доходность обычного сектора экономики можно взять r=0,05, которая является типичной для всей известной истории развития, начиная с 1700 г. (см. Пикетти, 2016). Учитывая, что долевые коэффициенты меньше единицы, получаем тривиальный вывод, согласно которому доходность особого сектора должна быть намного больше 100% (r*>>1). Если темпы экономического роста будут положительными, то это требование дополнительно усиливается.

. Доходность обычного сектора экономики можно взять r=0,05, которая является типичной для всей известной истории развития, начиная с 1700 г. (см. Пикетти, 2016). Учитывая, что долевые коэффициенты меньше единицы, получаем тривиальный вывод, согласно которому доходность особого сектора должна быть намного больше 100% (r*>>1). Если темпы экономического роста будут положительными, то это требование дополнительно усиливается.

Полученный результат является чрезвычайно важным. Фактически его можно оформить в виде своеобразной теоремы о наличии особого сектора экономики, характеризующегося фантастической рентабельностью.

Теорема (о наличии особого сектора экономики): Реализация режима экономического роста в период первоначального накопления капитала требует наличия особого сектора экономики с повышенной рентабельностью (намного большей 100% годовых).

Доказательство данного тезиса на основе простых эмпирических было приведено выше.

Полученный вывод проливает дополнительный свет на понимание условий реализации экономического роста. Как оказывается, для этого в недрах экономики всегда должен быть особый сектор, характеризующийся фантастической рентабельностью. Без такого сектора с соответствующими видами бизнеса экономический рост быстро сворачивается и переходит в депрессивное состояние с экзогенными импульсами к росту. Таковые иррегулярно появлялись на протяжении всей истории человечества из-за войн, которые приводили к насильственным межстрановым переливам капитала. С модельной точки зрения это значит, что для некоторых стран в правой части (4) периодически возникали экзогенные и большие по величине инвестиции, приводящие к локальным всплескам экономического роста. Однако системно этот процесс не поддерживался, что и не позволяло осуществлять перманентное позитивное накопление капитала.

5.Исторические подтверждения теоремы о наличии особого сектора

Прежде всего, «прощупаем» количественные закономерности развития общества, которые вытекают из уравнения (4). Для этого рассмотрим несколько сценариев, каждый из которых дает искомую величину рентабельности особого сектора r* (табл.1).

Таблица 1. Сценарии развития экономики

|

α, % |

s, % |

r, % |

λ, % |

r*, % |

|

0 |

5,0 |

5,0 |

5,0 |

1905 |

|

0 |

5,0 |

5,0 |

25,0 |

385 |

|

3,0 |

5,0 |

5,0 |

25,0 |

625 |

|

3,0 |

20,0 |

5,0 |

25,0 |

145 |

Данные табл.1 очень наглядно показывают масштаб сложностей, с которыми сталкивается реальная экономика при смене режима МЛ на режим экономического роста. Насколько преодолимы эти сложности?

Попытаемся ответить на этот вопрос, обратившись к историческим фактам. Одним из таких примеров может служить опиумный бизнес, получивший широчайшее распространение в Англии первой половины XIX века. Подчеркнем, что этот бизнес был абсолютно легальным; например, в 1830 году агроном-любитель из Эдинбурга получил престижную сельскохозяйственную премию за успехи в выращивании опийного мака в Шотландии. Напомним, что акционеры Ост-Индской компании Англии в XVII веке получали баснословные дивиденды в 300–400% годовых, которые через 150 лет пошли на спад (см. Попов, 2011).

В конце XVIII века в мире наметился чайный бум. Вывоз чая из Китая представлял собой невероятно прибыльный бизнес. Достаточно указать, что только таможенные пошлины, поступавшие ежегодно в казну Великобритании от импорта чая, составляли минимум 3 миллиона фунтов стерлингов и этого было достаточно для финансирования половины расходов на содержание английского флота. Вскоре к этой торговле присоединились Россия, Голландия и США. Однако ситуация осложнялась тем обстоятельством, что Китай продавал чай за серебро, но при этом практически ничего не закупал, в связи с чем Англия попала в режим хронического отрицательного торгового баланса. В этот критический момент спас положение опиум. Экспорт опиума из Индии в Китай быстро набрал обороты: к 1820 году свыше 90% осуществляемого Ост-Индской компанией опиумного экспорта приходилось на Китай; уже к 1829 году этот объем почти утроился, а еще через четыре года его прирост достиг четырех раз. Что касается рентабельности опиумной торговли, то об этом говорят следующие данные: себестоимость одного ящика опиума в Индии составляла около 150 фунтов стерлингов, в Кантоне же его цена в 1820-е годы достигала 520 фунтов. При этом один клипер средних размеров вмещал до 300 ящиков. В переводе на нынешние цены один рейс приносил до 4 млн. долл. чистой прибыли. Рейсов же судно за год совершало 2–3, а у крупных агентских компаний в море одновременно могло находиться десяток и более клиперов (см. Попов, 2011). Тем самым простые расчеты показывают, что один рейс в год обеспечивал доходность опиумного бизнеса почти в 250%, а с учетом 2–3 рейсов она повышалась до 500–740%, что соответствует требуемым модельным параметрам. Помимо сверхвысокой рентабельности опиумный бизнес в Китае позволил Англии замкнуть внешнеторговый контур: утекавшее по «чайному» каналу серебро стало возвращаться по «опиумному».

Таким образом, построенная простая модель позволяет интегрировать существующие исторические данные об «особых» видах международной торговли, которые, судя по всему, сыграли ключевую роль в преодолении мальтузианской ловушки, в которой человечество находилось около 10 тыс. лет. Иными словами, исторические данные и макроэкономические расчеты подтвердили генеральную гипотезу о ведущей роли сверхприбыльной торговли в деле ликвидации экономического застоя.

Литература

Норт Д., 2010. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ. – 256 с.

Пикетти Т., 2016. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс. – 592 с.

Попов А. Чайно-опиумный узел // «Вокруг света». [Электронный ресурс] URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7434/ (дата обращения 07.09.2016)

Попов В.В. Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны, и почему Китай сегодня догоняет Запад? Новый ответ на старый вопрос // «Журнал Новой экономической ассоциации». 2012. №3(15). С.35–64.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Внешнеторговый фактор в ликвидации мальтузианской ловушки/ В сб.: Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. Материалы международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы – 2016». СПб.: СанктПетербургский государственный университет, 2016. – 453 с. С.165–172.