Богословы и философы с древнейших времен задумывались над явным парадоксом – наличием всеблагого Бога и несовершенством окружающего мира с наличием в нем изрядного количества зла. Попыток логически решить это противоречие предпринималось множество. Свой вклад в этот вопрос внес немецкий философ Готфрид Лейбниц в своем произведении, которое широкой общественности известно как «Теодицея», а в полном виде носит более длинное название «Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» и было опубликовано в 1710 году. Греческий термин «теодицея» можно перевести как «Богооправдание» или просто «оправдание Бога».

Лейбниц был одним из самых умных людей своего времени и его отношению к Богу было отнюдь не простым. Публичная же его позиция имела довольно циничный оттенок: если Бога не было бы, то его надо было бы придумать. В сжатой форме сам Лейбниц формулирует свои положения примерно следующим образом. К вполне правильному общепринятому утверждению, что благость Бога сподвигла его создать эту Вселенную, следует добавить несколько уточнений. Во-первых, изначальная благость Бога побудила его создать и произвести всякое возможное добро, т.е. предварительно акту творчества предшествовало желание творить добро. Во-вторых, мудрость Бога позволила ему сделать правильный выбор и из всех возможных миров и остановиться на этом мире как самом лучшем. В-третьих, могущество Бога дало ему средства действительно осуществить принятый им великий замысел.

Из приведенных рассуждений вытекает оптимистическая позиция Лейбница, впоследствии резюмированная Вольтером в его философской повести «Кандид, или оптимизм», в которой соответствующий афоризм вкладывается в уста великого метафизика доктора философии Панглоса: все к лучшему в этом лучшем из миров. Несложно видеть, что данная формула содержит два ультраоптимистичных утверждения: во-первых, наш мир является лучшим из всех возможных миров, а, во-вторых, все, что происходит в этом мире, является благом, даже если внешне выглядит как зло.

Особого комментария заслуживает второе утверждение. По мнению Лейбница, зло было специально привнесено в наш мир, ибо оно совершенно необходимо для его существования и поддержания мировой гармонии: поскольку мир состоит из противоположностей, то без зла не было бы и добра и т.д. Более того, зло встраивается Лейбницем в его учение на основе диалектического принципа и, в частности, на основе манипулирования категориями «части» и «целого». Так, например, событие, являющееся негативным для конкретного человека (части), может иметь высший благой смыл для сохранения и улучшения всего мира (целого). А целое, разумеется, важнее любой его части. Таким образом, кажущееся нам зло таковым на самом деле не является, ибо оно необходимо для поддержания равновесия и гармонии Вселенной, следовательно, является благом и добром. Все наше недовольство жизнью является всего лишь следствием нашего неведения относительно замыслов Божьих.

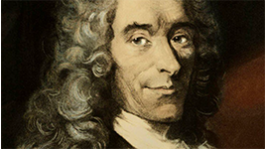

Пытаясь оправдать Бога во всех его проявлениях, Лейбниц довел свое учение до определенного абсурда. Фактически его оптимистическая доктрина сродни беспричинной радости и беззаботности клинического идиота. Не удивительно, что Вольтер (Франсуа–Мари Аруэ) не смог принять такую упрощенную позицию и в 1759 году издает философскую повесть «Кандид, или оптимизм», замаскированную под плутовской роман с элементами абсурдистики и цинизма. Герои повести — Кандид, его подруга Кунигунда и наставник доктор Панглос — колесят по всему обитаемому миру, присутствуя при сражениях Семилетней войны, взятии русскими Азова, Лиссабонском землетрясении, и даже посещают сказочную страну Эльдорадо. Странствия героев служат автору поводом для того, чтобы высмеивать правительство, богословие, военное дело, литературу, искусство и, прежде всего, оптимистическую метафизику Лейбница. В связи с этим интересен вопрос о том, кто же является главным персонажем повести Вольтера. Название книги и описанные в ней бурные события могут дезориентировать читателя, но, на мой взгляд, главным действующим лицом является именно доктор Панглос с его неуемной оптимистической философией: все к лучшему в этом лучшем из миров. Причем отношение самого Вольтера к Панглосу отнюдь не столь однозначное, как можно было бы предположить, исходя из критического настроя автора.

Доктор Панглос является на редкость цельной личностью. Даже когда он подхватил сифилис и был похож на живой и гниющий скелет, на вопрос Кандида, а не дьявольские ли это проделки, он дал жизнеутверждающий ответ: «…Это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого; если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни, заражающие источник размножения…, мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили». А после всего пережитого Панглосом вопрос Кандида является центральным для всей повести: «Ну хорошо, мой дорогой Панглос, а когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?» И опять тот же несгибаемый оптимизм: «Я всегда был верен своему прежнему убеждению. В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя».

Надо сказать, что такие ответы были даны Панглосом после того, как Вольтер заставил своего героя пройти все мыслимые и немыслимые испытания. После землетрясения в Лиссабоне Панглоса схватили за его сомнительные речи и решили сжечь с несколькими другими людьми в качестве верного средства остановить содрогание земли. Но когда настало время превратить его персону в жаркое, хлынул дождь. Причем ливень был так силен, что палачи не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь Панглоса, они его повесили, но так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал людей великолепно, но вешать их не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому после снятия Панглоса с виселицы он еще дышал. Некий хирург купил его тело для своих опытов, принес к себе и начал резать, сделав крестообразный надрез от пупка до ключицы. Крики Панглоса от боли в итоге позволили ему выжить. Казалось бы, любой человек после такого должен был бы усомниться в разумности этого мира – но не доктор Панглос. Его мнение было незыблемо: все это неизбежно; отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше таких несчастий, тем лучше.

Как же относился Вольтер к доктору Панглосу?

С одной стороны, автор считает его оптимистическую философию недоразумением. Об этом, в частности, свидетельствует диалог между Кандидом и Мартеном: «…один мудрец, который имел несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире отлично, а зло – только тень на прекрасной картине». Ответ Мартена: «Ваш висельник издевался над людьми, а ваши тени – отвратительные пятна». С другой стороны, тот факт, что доктор Панглос выжил после всех перипетий и вместе со своими друзьями обрел счастье в качестве своеобразного доказательства правильности своей философии, говорит о том, что Вольтер относился к нему с явной симпатией. В противном случае он так или иначе «наказал» бы своего незадачливого героя (например, позволил бы его сжечь или повесить), подчеркнув тем самым беспочвенность философии оптимизма.

Все это говорит о том, что разногласия между Вольтером и Лейбницем были не так уж и значительны, как это иногда считается. Вольтер, как и Лейбниц, считал, что Бог создал физический миропорядок, но история – дело самих людей. Вольтер придерживался мнения, что человек, будучи существом разумным и свободным, обязан сам совершенствовать жизнь на земле, а не надеяться на то, что это сделает Бог наилучшим образом. Поэтому тезис доктора Панглоса о том, что все к лучшему в этом лучшем из миров, вполне приемлем для Вольтера. Просто он добавляет, что надо и самим вносить вклад в улучшение мира. Именно этим тезисом Кандида в диалоге с Панглосом и заканчивается повесть: «Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров…» «Это вы хорошо сказали, но надо возделывать наш сад».

Это и есть та сакраментальная истина, которую хотел донести до читателя Вольтер: каждый должен возделывать свой сад. Говоря современным языком, каждый должен достойно делать свое дело. И тогда все будет к лучшему в этом лучшем из миров!

Официальная ссылка на статью:

Балацкая Я.Е. Вольтер против Лейбница или противостояние «Кандида» и «Теодицеи»// «Неэргодическая экономика», 01.04.2020.