Индекс макропсихологического состояния общества: постановка проблемы

В последнее время предпринимаются многочисленные попытки оценить уровень самочувствия российского общества. Не претендуя на полноту учета таких попыток, укажем на многолетние исследования, проводимые ВЦИОМ. Среди таковых выделяются шесть специально сконструированных индексов социальных настроений, относительно которых уже имеются аналитические и прогнозные модели [1-2]. Есть попытки и более комплексных замеров самочувствия населения и его удовлетворенности жизнью, основанные на социологических опросах [3-4]. Возникают и другие подходы к оценке состояния человеческого капитала общества. Например, особый агрегат на основе статистических данных вычисляет ООН, который известен как индекс человеческого развития [5].

Однако поиски измерителя общественного самочувствия продолжаются. Среди них следует отметить в качестве наиболее плодотворного индекс макропсихологического состояния общества, построенный А.В.Юревичем, Д.В.Ушаковым и И.П.Цапенко [6-8]. Данные авторы смоделировали важнейшие стороны жизни общества в виде специальных индексов, которые затем объединялись в специальный агрегат, позволяющий диагностировать проблемы современного общества. Данная аналитическая конструкция была апробирована для России за довольно большой период – с 1990 г. до 2006 г., а также для выборочной даты для нескольких стран. Учитывая тот факт, что индекс Юревича–Ушакова–Цапенко (ЮУЦ) базируется на довольно объективных отчетных данных и демонстрирует определенную гибкость при изменении общественного самочувствия, его следует признать как чрезвычайно полезный аналитический инструмент, нуждающийся в широком применении при проведении социально-экономических исследований. Кроме того, индексы социального самочувствия, ежемесячно оцениваемые ВЦИОМ, на интервале 2004-2006 гг. движутся синхронно с индексом ЮУЦ [1], что является лишним свидетельством правильности отражаемых ими тенденций. Именно поэтому мы будем опираться на указанный индекс ЮУЦ как на некий снимок психологического состояния российского общества.

Между тем индекс Юревича–Ушакова–Цапенко буквально провоцирует установление связей между ним и разнообразными экономическими показателями. Действительно, выяснение факторов, формирующих психологическое состояние людей, является интригующей исследовательской задачей в силу ее фундаментальности. Например, самостоятельное значение имеет вопрос о том, влияет материальное благосостояние на психологическое самочувствие людей или нет. В связи с этим А.В.Юревич, Д.В.Ушаков и И.П.Цапенко провели расчеты коэффициента корреляции между построенным ими индексом и темпами прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Результаты оказались обескураживающими: коэффициент корреляции оказался отрицательным, т.е. улучшение экономического положения страны только ухудшает душевное состояние ее населения [6]. Это дало авторам повод к отрицанию регулятивной парадигмы, в соответствии с которой экономический фактор играет ведущую роль при проведении масштабных реформ.

Установление отрицательной корреляции между показателем ВВП и индексом макропсихологического состояния общества для нас будет исходной точкой анализа. Дело в том, что данный результат противоречит не только существующей экономической парадигме о примате экономических факторов, но и многим фактам и наблюдениям, которые недвусмысленно говорят, что без достойного материального обеспечения душевное равновесие человека недостижимо. Более того, в самой психологии имеются схемы и теории, которые исходят из того факта, что биовыживательные материальные мотивы находятся на самом низовом (начальном) уровне человеческой психики и определяют более высокие аспекты сознания человека [9]. В связи с этим тезис об отрицательной корреляции или ее отсутствии между ВВП и макропсихологическим состоянием общества, на наш взгляд, нуждается в перепроверке. Эта задача и составляет содержание данной статьи.

Исходные гипотезы

Расчеты, проведенные А.В.Юревичем, Д.В.Ушаковым и И.П.Цапенко, нуждаются в уточнении по целому ряду причин и направлений. Укажем некоторые из них.

Во-первых, необходимо перейти к душевому ВВП. Дело в том, что указанные авторы оценивали связь между индексом ЮУЦ и темпами прироста ВВП. Однако последние меняли знак и были слишком неустойчивы, чтобы их можно было корректно сопоставлять с таким плавно меняющимся агрегатом, как индекс ЮУЦ. Кроме того, индекс ЮУЦ пронормирован, тогда как темпы прироста ВВП таким свойством не обладают. И, наконец, масса произведенного ВВП должна корректироваться с учетом численности населения, которая на рассматриваемом интервале времени сильно изменялась. Таким образом, следует искать связь между индексом ЮУЦ и пронормированным индексом душевого ВВП.

Во-вторых, в расчетах следует учитывать временные лаги. В данном случае речь идет о том, что материальное благосостояние даже если и сказывается на психологическом состоянии людей, то, скорее всего, не сразу, а с некоторым запаздыванием. Изменение материального благополучия человека в текущем году ведет к заметным сдвигам в его самочувствии и поведении не в этом году, а, по-видимому, в следующем году. Можно предположить, что глубина запаздывания не должна быть большой – порядка 1-2 лет. Однако наличие временного лага в исследуемой взаимосвязи реализуется с большой вероятностью, в связи с чем в искомых моделях этот факт должен быть учтен.

В-третьих, конструируемые модели должны базироваться на нелинейных зависимостях между психологическим состоянием людей и их материальным благосостоянием. Установление простых линейных связей при формировании поведенческих стратегий людей и их психологического самочувствия вообще довольно сложно. Связи такого рода, как правило, тяготеют к нетривиальным статистическим зависимостям. В нашем же случае можно с высокой степенью обоснованности предположить, что у людей имеются какие-то зоны повышенной и пониженной чувствительности к уровню материального благополучия. При игнорировании таких нелинейных эффектов можно легко придти к ошибочному выводу об отсутствии связи между психологическим состоянием общества и уровнем его материального богатства.

Данные три принципа нами закладываются в основу конструируемой эконометрической модели. При этом мы будем строить именно регрессионную модель, которая и позволит установить существующие связи. Данный подход является альтернативой простой оценке различных коэффициентов корреляции между исследуемыми величинами. Выбор модельного варианта имеет под собой довольно серьезное обоснование. Дело в том, что оценка коэффициента корреляции сама по себе дает довольно мало информации. Даже установив наличие связи, у нас остается вопрос о том, насколько значим объясняющий фактор (душевой ВВП) для динамики выходной переменной (индекса ЮУЦ). С равной степенью правомерности можно предположить, что душевой ВВП описывает очень небольшую или, наоборот, значительную долю объясненной дисперсии индекса ЮУЦ. Для проверки того, как дело обстоит на самом деле и призвана конструируемая модель регрессии.

Эконометрическая модель

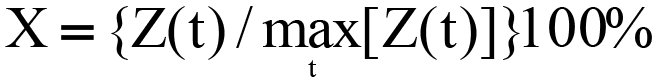

Исходными данными для выходной переменной нашей модели выступает временной ряд индекса макропсихологического состояния общества ЮУЦ (Y). В качестве входной переменной мы используем нормированный душевой индекс ВВП (X), который вычисляется по формуле:  , где Z(t) – объем душевого ВВП в момент времени t, т.е.

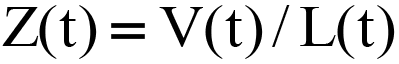

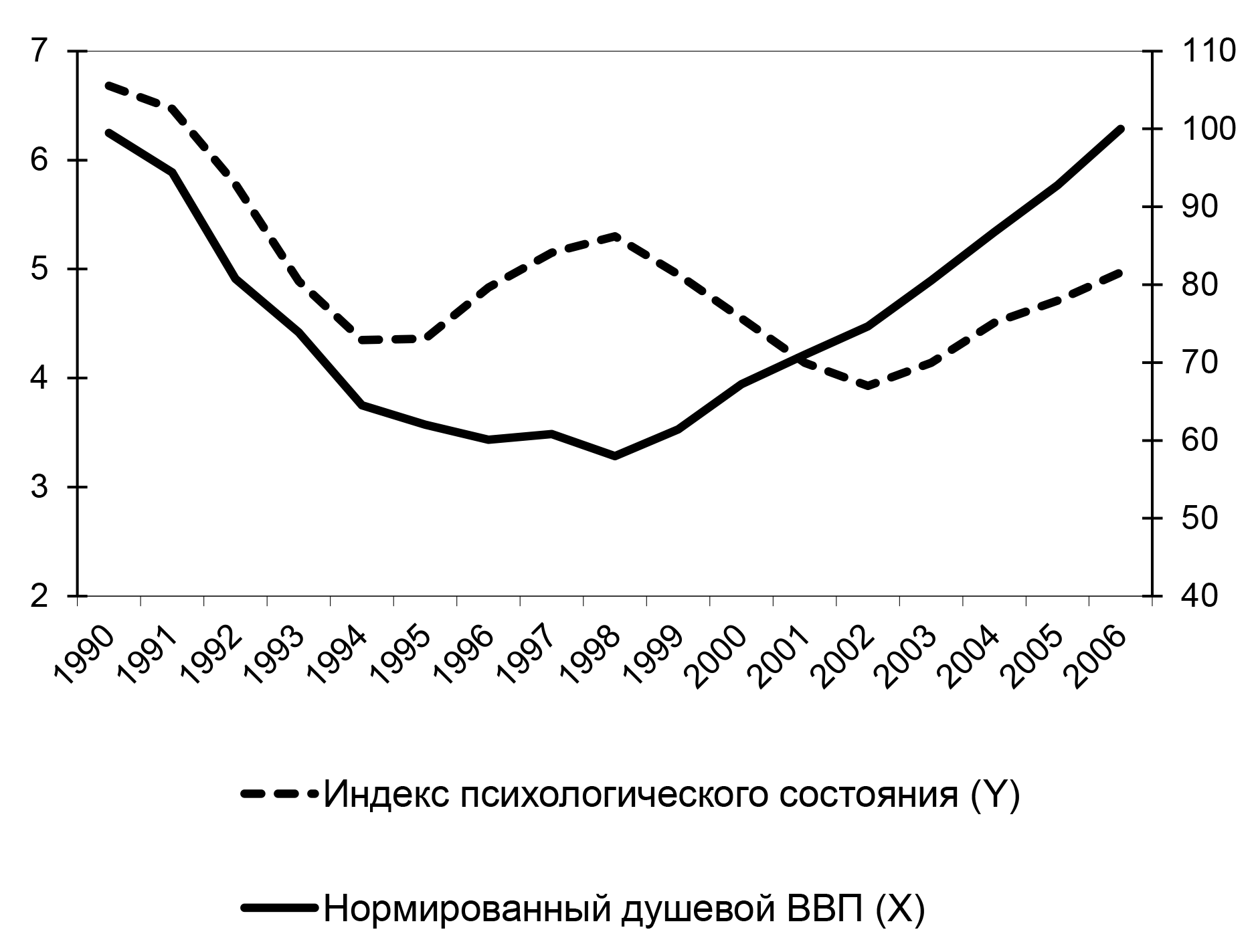

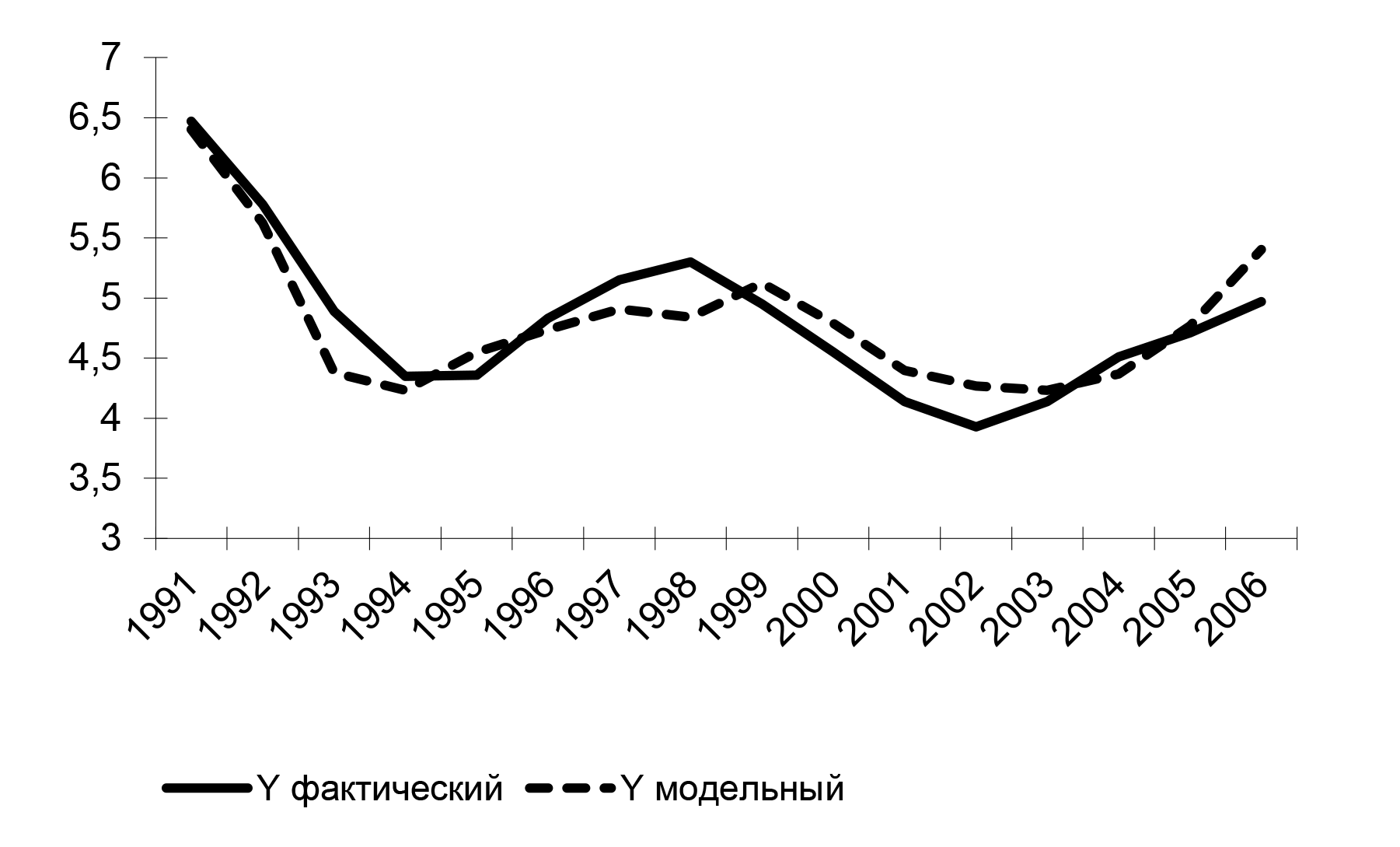

, где Z(t) – объем душевого ВВП в момент времени t, т.е.  , где V(t) – объем ВВП в момент времени t, L(t) – численность населения страны в момент времени t. Динамика данных агрегатов за период 1990-2006 гг. приведена в табл.1; для большей наглядности обе траектории изображены на рис.1. [1]

, где V(t) – объем ВВП в момент времени t, L(t) – численность населения страны в момент времени t. Динамика данных агрегатов за период 1990-2006 гг. приведена в табл.1; для большей наглядности обе траектории изображены на рис.1. [1]

Таблица 1.

Динамика индекса ЮУЦ и нормированного душевого ВВП России.

|

Год |

Макропсихологический индекс ЮУЦ (Y), баллы |

Нормированный душевой ВВП в ценах 1990-го года (X), % |

|

1990 |

6,68 |

99,47 |

|

1991 |

6,47 |

94,43 |

|

1992 |

5,78 |

80,74 |

|

1993 |

4,89 |

73,86 |

|

1994 |

4,35 |

64,53 |

|

1995 |

4,36 |

62,01 |

|

1996 |

4,83 |

60,10 |

|

1997 |

5,15 |

60,81 |

|

1998 |

5,30 |

57,99 |

|

1999 |

4,95 |

61,41 |

|

2000 |

4,55 |

67,23 |

|

2001 |

4,14 |

71,00 |

|

2002 |

3,93 |

74,64 |

|

2003 |

4,14 |

80,54 |

|

2004 |

4,51 |

86,76 |

|

2005 |

4,71 |

92,76 |

|

2006 |

4,97 |

100,00 |

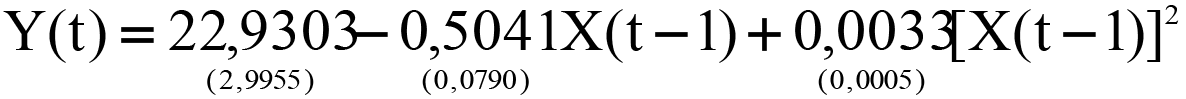

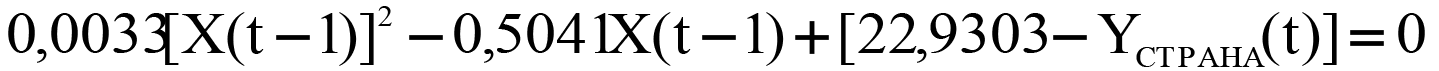

В ходе вычислительных экспериментов на основе данных табл.1 была построена следующая эконометрическая зависимость:

(1)

(1)

N=16; R2=0,826; DW=1,122.

В круглых скобках под коэффициентами регрессии (1) указана их стандартная ошибка; N – число наблюдений (лет); R2 – коэффициент детерминации; DW – коэффициент автокорреляции Дарбина-Уотсона. Построенная модель проходит основные тесты и может быть признана пригодной для прикладных расчетов.

Рис.1. Динамика индекса ЮУЦ и нормированного душевого ВВП.

Дополнительного комментария заслуживает лишь коэффициент автокорреляции Дарбина-Уотсона, значение которого находится в зоне неопределенности. Однако проведенные эксперименты, в которых убирались последние значения исследуемого временного ряда, показали, что с ростом числа наблюдений коэффициент Дарбина-Уотсона возрастает и дрейфует к зоне отсутствия автокорреляции. Это означает, что по мере удлинения ряда зависимость индекса ЮУЦ от душевого ВВП проявляется все явственнее. Тем самым есть основания полагать, что имеющиеся в модели погрешности не носят принципиального характера.

Модель (1) имеет ряд особенностей, позволяющих сделать целый ряд важных выводов.

Во-первых, наша гипотеза о зависимости психологического состояния людей от их материального благополучия в целом подтвердилась. Построенная однофакторная модель объясняет 82,6% дисперсии индекса ЮУЦ, обладая тем самым весьма большой степенью полноты. За рамками нашей эконометрической модели осталось всего лишь 17,4% дисперсии выходной величины, которые объясняются какими-то другими факторами, не нашедшими отражения в зависимости (1). Следовательно, грубый материальный фактор в форме среднедушевого ВВП является определяющей причиной при формировании психологического самочувствия россиян. Такой вывод в значительной мере восстанавливает концепцию «экономического детерминизма», согласно которой экономические факторы являются первичными и должны находиться в эпицентре проводимых реформ. С некоторыми оговорками и ограничениями данную концепцию можно принять как верную в первом приближении.

Во-вторых, в обнаруженной зависимости действительно имеет место годовое запаздывание. Тем самым материальный фактор не мгновенно сказывается на мироощущении людей, что во многом осложняет понимание процесса. В этой связи достаточно сказать, что именно учет лага глубиной в один год позволил построить довольно точную модель. В противном случае ошибка оказывалась достаточно большой, дезориентируя аналитика относительно истинного положения дел. С учетом годового лага теоретическая траектория достаточно хорошо аппроксимирует фактическую кривую (см. рис.2).

Рис.2. Динамика фактической и модельной траектории индекса ЮУЦ.

В-третьих, модель (1) постулирует квадратичную зависимость между психологическим состоянием людей и их материальным благополучием. Выявленная параболическая зависимость является принципиальной, т.к. фиксирует неоднозначность и нетривиальность связи. Расчеты показали, что добавление к линейному компоненту квадратичного компонента способствует заметному повышению точности аппроксимации. Без фактора нелинейности эконометрическая модель оказывается сильно «обрубленной», упуская значительную долю дисперсии выходной величины. Экспериментальные расчеты показывают, что без квадратичного компонента R2=0,228, т.е. линейная модель «теряет» 60% объясненной дисперсии. Таким образом, можно считать доказанным факт нелинейности связи между индексом ЮУЦ и душевым ВВП.

Все перечисленные факты предполагают хотя бы краткое обсуждение. Прежде всего, коснемся высокой объяснительной способности модели (1) при ее довольно скудной факторной насыщенности. Вполне логично предположить, что огромное значение имеют такие самостоятельные факторы психологического состояния человека, как бюрократичность и коррумпированность системы государственного управления, качество экономических и политических институтов, криминогенность обстановки, культурный уровень социального окружения, экологическая составляющая, ритм жизни и т.п. Соответственно может показаться несколько странным, что на долю всех этих факторов приходится меньше 18% объясненной дисперсии индекса ЮУЦ. В связи с этим возникает вопрос: нет ли в предложенной модели каких-то теоретических и инструментальных изъянов?

На наш взгляд, объяснение рассмотренному парадоксу может быть дано следующее. Дело в том, что почти все перечисленные нами факторы в реальности так или иначе связаны с уровнем экономического развития страны, а следовательно, и с уровнем душевого ВВП. Тем самым данные факторы могут редуцироваться к показателю ВВП, а потому ВВП через эти факторы косвенно влияет на макропсихологический индекс ЮУЦ. Действительно, в бедных странах, как правило, выше криминогенность, коррупция и бюрократия. Соответственно здесь опосредованная связь между самочувствием населения и ВВП просматривается достаточно хорошо. Похожий эффект был ранее обнаружен при моделировании динамики валютного курса «доллар/евро», который почти полностью детерминировался процентными ставками Федеральной резервной системы США и Центрального банка Европы [10]; позднее этот эффект был подтвержден для более длинных динамических рядов [11].

Несмотря на естественность полученного нами высокого коэффициента детерминации, следует отметить вытекающий из этого факта содержательный вывод, а именно: российское население почти полностью «замкнуто» на материальной составляющей жизни. Можно предположить, что на нынешнем уровне развития общества россияне еще не начали перераспределять свое внимание на широкий класс важных аспектов жизни. Именно поэтому все существенные обстоятельства социального бытия «сгружаются» людьми в группу прочих факторов, имеющих второстепенное значение. Таким образом, полученное нами высокое значение коэффициента детерминации генерирует два противоречивых вывода: положительный с формальной точки зрения, т.к. это говорит о высокой точности построенной модели (1); отрицательный с содержательной точки зрения, т.к. это вскрывает примитивную систему ценностей и интересов российского населения.

Из сказанного отнюдь не вытекает, что влияние душевого ВВП принципиально не может приходить в противоречие с социально-культурными и политическими факторами. Теоретически такое может иметь место, однако для российской экономики пока был характерен такой режим функционирования, когда подобное противоречие не проявлялось. Не исключено, что в отдаленном будущем подобная ситуация возникнет и тогда модель (1) нужно будет полностью пересматривать с учетом новых тенденций.

Факт нелинейности модели (1) предполагает специальное обсуждение. Расчеты показывают, что нелинейная зависимость имеет точку минимума X*=74,19%. Это означает, что при уменьшении душевого ВВП до этого уровня происходит уменьшение индекса психологического самочувствия населения. Однако при переходе за эту точку, когда душевой ВВП становится слишком малым, начинается обратная реакция: индекс ЮУЦ возрастает. При движении душевого ВВП в сторону увеличения в динамике индекса ЮУЦ запускается обратный процесс. Наличие точки X*=74,2% содержательно означает, что существует некий порог чувствительности населения к ухудшению материального положения: после его преодоления запросы людей настолько снижаются, что они находят удовлетворение в самых примитивных радостях. Согласно модельным расчетам атрофия к материальной стороне жизни в России начинается при падении исходного уровня жизни на четверть. В таком состоянии, которое можно охарактеризовать как «пир во время чумы», российское общество пребывало в период 1993-2001 гг. Наличие подобных эффектов и состояний само по себе говорит о существовании неких психологических барьеров у людей, которые в определенный момент времени могут ломаться с одновременным включением защитных механизмов психологической саморегуляции. По всей видимости, подобные режимы являются разновидностью адаптационных механизмов.

Россия и страны мира: сравнительный анализ

Важным аспектом проводимого анализа является определение места России в мировой системе хозяйствования с точки зрения психологического самочувствия населения. Отчасти этот ракурс проблемы был раскрыт в работах [6-8]. В табл.2 приведены значения индекса ЮУЦ для разных стран мира.

Между тем весьма интересным продолжением выявленной страновой дифференциации может быть оценка возможностей России по сокращению существующего разрыва в уровне психологического самочувствия населения. Зададимся, например, вопросом: может Россия догнать страны, приведенные в табл.2, и сколько времени ей для этого потребуется?

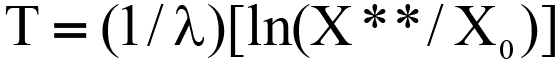

Оказывается, для ответа на поставленные вопросы можно воспользоваться моделью (1), для чего в ее левую часть достаточно подставить значение индекса ЮУЦ для страны, с которой идет сравнение. В этом случае для получения нормированного значения душевого ВВП (X**), при котором Россия достигает макропсихологического состояния изучаемой страны, необходимо решить следующее квадратное уравнение:

. (2)

. (2)

Хотя в общем случае уравнение (2) имеет два корня, один из них (меньший 100%) отбрасывается. Решения уравнения (2) для соответствующих стран приведены в табл.2.

Чтобы определить срок, в течение которого может произойти выравнивание психологического климата, необходимо пересчитать текущий душевой ВВП России (X0) со сложившимся годовым темпом прироста λ в величину X**. Тогда период выравнивания (T) вычисляется по следующей формуле:

(3)

(3)

Расчеты, проведенные по формуле (3) для рассматриваемых стран в предположении, что темпы роста душевого ВВП для России сохранятся на уровне 6% годовых, приведены в табл.2; в качестве начального значения душевого ВВП России бралась величина за 2006 г.

Таблица 2.

Параметры Y, X** и T, необходимые России, чтобы догнать разные страны мира.

|

Страна |

Макропсихологический индекс ЮУЦ (Y), баллы |

Нормированный душевой ВВП (X**), % |

Период выравнивания (T), годы |

|

Украина |

5,77 |

95,46 |

- |

|

Беларусь |

6,57 |

100,42 |

0,07 |

|

Польша |

6,77 |

101,52 |

0,25 |

|

Венгрия |

6,89 |

102,16 |

0,35 |

|

Франция |

7,55 |

105,44 |

0,87 |

|

Германия |

7,84 |

106,77 |

1,07 |

|

Великобритания |

8,12 |

108,02 |

1,26 |

|

Швеция |

8,26 |

108,62 |

1,35 |

Полученные результаты нуждаются в серьезном осмыслении. Дело в том, что, восстановив душевой ВВП 1990-го года, Россия вышла на такой уровень материального благосостояния, при котором она легко сокращает разрыв в психологическом состоянии общества даже с развитыми странами мира. Для этого ей практически уже не требуется времени (табл.2). Как воспринимать такие оптимистичные цифры?

Данный факт целиком и полностью обусловлен установленной нелинейностью связи в модели (1). Также как падение исходной величины душевого ВВП 1990-го года резко ухудшает психологическое состояние людей, также и рост душевого ВВП выше уровня 1990-го года ведет к резкому росту индекса ЮУЦ. Можно сказать, что Россия в этом смысле сейчас находится в очень благоприятном состоянии, чем и обусловлена возможность быстрого сокращения отставания от развитых стран мира. Кроме того, пока для России характерны поразительно высокие темпы экономического роста, что и позволяет ей делать подобные рывки. При падении темпов в 2-3 раза относительно нынешних период T будет соответственным образом возрастать.

Однако у рассматриваемого явления есть и другая сторона, о которой мы уже говорили. Доминирование в системе ценностей россиян материальной стороны жизни и рост показателя, отвечающего за этот аспект бытия, ведет к непропорционально быстрому росту удовлетворенности своим положением. Не исключено, что идущий на протяжении нескольких лет колоссальный поток нефтедолларов в Россию ведет к росту реальных доходов многих россиян и стимулирует состояние социальной эйфории. Такое положение дел является чрезвычайно неустойчивым, как, собственно, и параболическая зависимость, лежащая в его основе. Общество в этом случае становится полностью зависимым от экзогенных шоков. Если произойдет обвал цен на энергоносители или резкое падение темпов роста ВВП по каким-либо еще причинам, то это может снова пагубно сказаться на психологическом состоянии российского населения. В этом и состоит главный недостаток современной российской модели формирования психологического общественного фона.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Эффект инерции в формировании социальных настроений// «Мониторинг общественного мнения», №3, 2007.

2. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Прогнозирование настроений населения и идентификация «социальных пузырей» // «Мониторинг общественного мнения», №1, 2008.

3. Балацкий Е.В. Методы диагностики социального самочувствия населения// «Мониторинг общественного мнения», №3(75), 2005.

4. Балацкий Е.В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели// «Мониторинг общественного мнения», №4(76), 2005.

5. www.hdr.undp.org (официальный сайт U.N. Human Development).

6. Юревич А.В., Ушаков Д.В., Цапенко И.П. Количественная оценка макропсихологического состояния современного российского общества// «Психологический журнал», №4, 2007.

7. Юревич А.В., Ушаков Д.В. Макропсихология как новая область психологических исследований// «Вопросы психологии», №4, 2007.

8. Юревич А.В., Цапенко И.П. Социопсихологическое состояние современного российского общества// «Вестник Российской академии наук», №5, 2007.

9. Уилсон Р.А. Психология эволюции. М.: ООО Издательский дом «София», 2005.

10. Балацкий Е.В. Модель динамики курса «доллар/евро»// «Экономист», №9, 2005.

11. Балацкий Е.В., Гусев А.Б. Валютный курс «доллар/евро» и регулятивные стратегии центральных монетарных институтов// «Общество и экономика», №7, 2007.

[1] Данные для индекса ЮУЦ были любезно предоставлены А.В.Юревичем, которому авторы выражают свою искреннюю признательность. Душевой ВВП был рассчитан на основе данных статистических сборников Федеральной службы по статистике РФ за разные годы и сайта www.gks.ru.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Экономические детерминанты психологического состояния общества// «Мониторинг общественного мнения», №2(86), 2008. С.18-25.