Введение

По выражению Джованни Арриги, «долгий двадцатый век» (Арриги, 2006) привел к радикальному переформатированию геополитического пространства планеты. Однако отчасти только сейчас становится понятно, до какой степени XX век был долгим. За минувшее столетие произошло много качественно нового, что сегодня продолжается и достигает зрелости. Среди таких явлений особо следует выделить неоколониализм со всеми его атрибутами. Об особенностях этого явления подробнее будет сказано ниже, здесь же достаточно указать следующее: праобразы этих явлений существовали и в древние времена, однако своей зрелости они смогли достигнуть только на волне грандиозных научных достижений, технологических прорывов и военных катастроф XX века. Указанным обстоятельством обусловлен возврат к событиям предыдущего столетия, на которые мы будем опираться для раскрытия сущности поднимаемых вопросов.

Однако и XXI век внес свой вклад в кристаллизацию неоколониализма. Накопленные за 125 лет изменения подошли к критической черте, когда их становится невозможно завуалировать и они становятся буквально визуально наблюдаемыми. Цель статьи состоит в раскрытии основных черт колониальных и неоколониальных моделей геополитического доминирования в исторической ретроспективе с выделением в них главных характеристик и особенностей. Новизна подхода состоит в авторском структурировании рассматриваемых эффектов, уточнении и пересмотре содержания основных элементов теоретической концепции, а также в раскрытии механизмов современной модели мироустройства.

Архитектура колониальных и неоколониальных режимов правления

Эпоха великих географических открытий породила эру колониализма, когда метрополии (страны–сюзерены) формально (de–jure) и реально (de–facto) осуществляли владение и управление своими колониями (странами–вассалами). В свою очередь после Второй мировой войны началась последняя фаза разрушения этой относительно простой системы правления, закончившаяся в 1960-х годах, когда практически все страны мира обрели статус политического суверенитета. Однако формальная ликвидация колониальной системы практически сразу привела к возникновению неоколониализма. Как справедливо отмечал первый президент Ганы Кваме Нкрума (Kwame Nkrumah), «конец империи» сопровождался расцветом в бывших колониях других средств порабощения: например, прибыль британских оловянных компаний в Гане достигала 400%, а дивиденды британских акционеров алмазной отрасли составляли около 350% (Nkrumah, 1965). Тем самым эксплуатация бывших колоний продолжалась в несколько ином формате. Эти факты позволяют говорить о наступлении примерно в 1960 г. эры неоколониализма, когда колонии, став формально (de–jure) суверенными государствами, реально (de–facto) продолжали оставаться под патронажем государств–лидеров мирохозяйственной системы. В этот период старая колониальная модель мира сменяется на неоколониальную модель (рис. 1), а процесс управления неоколониальными государствами со стороны новых империй становится по большей части невидимым. Следовательно, главной особенностью нового периода существования геополитической системы становится скрытное (неявное или косвенное) управление со стороны государств–лидеров новыми государствами–вассалами, которые получили название «третьего мира». Иными словами, сущность отношений между странами мира осталась прежней, а форма изменилась, став просто–напросто менее явной и очевидной, зато более закамуфлированной и изощренной.

В настоящее время такое понимание феноменов колониализма и неоколониализма соответствует устоявшимся представлениям, спектр которых не так уж и широк. Так, помимо традиционного понимания колониализма как практики доминирования одного народа над другим, Гильермо Перри (Guillermo Perry) справедливо полагает, что колониализм связан с физическим завоеванием нации путем проникновения на ее территорию, а неоколониализм (империализм) означает взятие под контроль другого государства посредством политики и идеалов (Perry, 2015). История исследований новых механизмов и форм осуществления неоколониалистского «партнерства» насчитывает уже более полувека (Щетинин, 1972). Уже в научной литературе советского периода были подробно рассмотрены такие функциональные направления неоколониализма, как техническая и продовольственная помощь плюс активность международных организаций, постепенно ведущие к утрате политического суверенитета постколониальных держав (Бокерия и др., 2022).

В современных работах отмечается, что неоколониализм как модель неравноправных экономических взаимоотношений между различными странами, переплетаясь с процессом глобализации, мешает многим государствам приспособиться к требованиям Четвертой промышленной революции и современным технологическим вызовам (Морозенская, 2019). Решающая роль в политическом контроле над странами–сателлитами отводится транснациональным корпорациям (ТНК), которые проникают на рынки развивающихся стран, захватывают наиболее прибыльные отрасли их экономики и участвуют в выработке и проведении стратегических политических решений (Сироткина, 2020). В отличие от политики традиционного колониализма, опирающейся на назначаемых метрополией собственных представителей во власти колониального государства, неоколониализм опирается на властную элиту из числа коренного населения зависимой страны, прошедшую образовательную и идеологическую подготовку в метрополии (Дубровин, 2019). В последнее время возникло даже такое новое направление исследования, как технополитика специализации, в фокусе внимания которой находится организация неравных отношений, основанных на контроле страной–гегемоном ведущих центров техно–эпистемологических сетей, ответственных за поставку достоверной информации; подобная монополия затушевывает сохранение неоколониализма, особенно на Глобальном Юге (Imbong, 2023).

В этом же русле лежат методы поддержания финансового неоколониализма, когда посредством транснациональных корпораций и валютных союзов европейские страны берут под контроль финансовое развитие многих стран Африки, не позволяя формировать финансовый суверенитет. К упомянутым валютным объединениям относятся, прежде всего, Западноафриканский экономический и валютный союз и Экономическое сообщество стран Центральной Африки. Так как развитие финансовых технологий может способствовать уходу стран от колониальной зависимости, то европейские страны проводят контратакующую стратегию, направленную на ограничение использования финансовых технологий и криптовалютных рынков (Ратников, 2024).

Исследователи отмечают также существующую идеологическую завесу в отношении неоколониализма, когда в качестве разнообразных причин неудач постколониальных государств и гражданских войн в Африке выдвигаются сугубо внутренние факторы – конфликты между местными общинами, патологию региональных элит, синдром национальной «жадности и недовольства», анархические тенденции и «новое варварство» коренных народов; вопреки таким мнениям в литературе подробно рассматривается роль американского неоколониализма в углублении проблем стран третьего мира и, в частности, в развязывании первой гражданской войны в Либерии (Kieh, 2012). В ряде работ на примере использования китайских рабочих в британской Трансваальской колонии начала XX века прослеживаются исторические истоки современного западного неоколониализма, базирующегося на принципе двойных стандартов и постулирующего изначальное неравноправие договаривающихся сторон (Фитуни, 2023).

Сказанного вполне достаточно для понимания специфики современного неоколониализма. Для схематичного пояснения двух этапов в развитии мирохозяйственной системы можно рассмотреть рис. 1, на котором показана множественность метрополий в колониальный период (левая схема) и геополитический круговорот в фазе неоколониализма (правая структурная модель). Действительно, на раннем этапе в качестве колониальных держав одновременно выступали Португалия, Испания, Нидерланды, Великобритания, Бельгия и другие государства; подавляющая часть остального мира представляла собой зону колониальных владений указанных метрополий. Одновременно с этим существовали страны, которые можно назвать квазисуверенными. К их числу можно отнести Китай, который формально колонией никогда не был, но 200 лет в значительной мере находился под ограниченным протекторатом Британии; Япония также избежала попадания в разряд колонии, тонко балансируя на грани между уступками европейским торговцам и сохранением своей государственности на фоне активной модернизации экономики. С переменным успехом боролась за свою независимость Российская Империя, одновременно находясь в состоянии перманентной войны со странами Запада и в культурной орбите Европы. В связи с этим сама мирохозяйственная система была похожа на слоеный пирог (левая схема рис. 1), на вершине которого находились метрополии, снизу их подпитывали ресурсами колонии, а на окраине системы находились второстепенные государства, которые были как бы самостоятельными, но сильно вовлеченными в общую логику развития метрополий.

.png)

С 1960-х годов колониальная модель сменилась неоколониальной, в которой откристаллизовался единый и крайне сильный мировой лидер – США, который занял позицию ядра геополитической системы. Согласно концепции Дж. Арриги, каждый исторический центр мирового капитала осваивал новую (дополнительную) управленческую функцию (власти) (Арриги, 2009). США в XX веке, превратившись в мировое государство, овладели тремя важнейшими навыками – способностью защищать свои интересы в любой точке мира, производить огромную товарную массу внутри страны и интегрировать в орбиту своих интересов (т.е. интернализировать) все мировые рынки (Арриги, 2009, с. 39). За бортом их возможностей оказалась последняя функция – воспроизводство собственного режима накопления капитала в рамках установившейся географической юрисдикции. Однако и предыдущих трех функций Соединенным Штатам хватило для того, чтобы построить неоколониальную систему, где в качестве ядра мировой системы выступало всего лишь одно государство, затягивающее все остальные страны в орбиту своих интересов (это обстоятельство показано пунктирной спиралью на правой схеме на рис. 1). Вторая мировая война ослабила все европейские страны, которые потеряли статус суверенных метрополий и постепенно оказались в зависимом положении от одного из государств–гигантов – США или СССР. Параллельно с 1960-х годов окончательно локализуются страны, приобретшие небывалый до этого политический суверенитет. Это СССР, претендующий на роль мирового лидера, и страны, входящие в созданную им альтернативную квазиколониальную империю – в мировую систему социализма, т.е. зону его влияния [1]. Этот блок стран противостоял США, мешая им осуществлять свое равномерное спиралеобразное движение по накоплению капитала (этот факт показан на правой схеме рис. 1 в виде темного сегмента стран, оказавшихся в качестве помехи естественному движению капитала). В таких условиях логичным образом перед Америкой встала задача перейти к более изощренным методам поддержания своей гегемонии, направленной на расчистку геополитического пространства и ликвидацию чуждого сегмента суверенных стран; эти методы и явились организационным каркасом неоколониализма. Основные черты двух режимов доминирования приведены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики двух систем доминирования

|

Характеристика |

Тип доминирования |

|

|

Колониализм |

Неоколониализм |

|

|

Время существования |

1500–1960 |

1960–н/в |

|

Объект интересов |

Территория + ресурсы |

Ресурсы + население |

|

Форма контроля |

Открытая, официальная (de–jure) |

Скрытая, неофициальная (de–facto) |

|

Способ влияния на общество |

Военное (физическое) давление |

Организационный, финансовый и идеологический контроль |

|

Происхождение властных элит |

Делегируются из метрополии |

Выращиваются из местного населения |

|

Вектор давления на массы |

Силовое подавление (жесткая власть) |

Идеологическая перепрошивка (мягкая власть) |

|

Каналы влияния |

Прямое управления + ТНК |

ТНК + косвенное управление (продовольственное, технологическое, международное) |

|

Число мировых центров влияния |

Несколько |

Один |

|

Масштаб влияния мировых центров |

Значительный |

Тотальный |

Особенностью периода неоколониализма является постепенная взаимная рекомбинация сегментов неоколониальных и суверенных государств. Так, в 1952 и 1960 гг. Великобритания и Франция вошли в Ядерный клуб, обозначив свой политический суверенитет; в 1964 и 1974 гг. в этот пул стран вступили Китай и Индия соответственно, а в 1979 г. к ним неофициально присоединился Израиль [2]. Тем самым США были вынуждены считаться с указанными странами, однако в послевоенные годы происходило маятниковое движение по линии усиления/ослабления гегемонии США.

Так, после Первой Мировой войны США «перехватили» у Великобритании позиции мирового экспортера капитала и производителя товаров (включая продовольствие и вооружение), а во время Второй Мировой – в рамках программы «эсминцы в обмен на базы» превратили сеть британских военных баз в собственную систему стратегического доминирования (Америка против всех…, 2023). С этого времени Великобритания, лишившаяся своих заморских владений, начала снова превращаться в относительно небольшое островное государство с культурой, близкой к американской, что медленно, но верно вело ее к добровольному присоединению к внешней политике США. Франция, оказавшись в окружении марионеточных европейских держав, также постепенно скатилась в зону влияния США. Как справедливо писал Мишель Уэльбек, «даже такие авторитарные и решительные лидеры, как генерал де Голль, оказались бессильны противостоять вектору истории, вся Европа целиком превратилась в отдаленную, стареющую, депрессивную и немного несуразную провинцию Соединенных Штатов Америки» (Уэльбек, 2023, с. 521–522). Подробную анатомию переформатирования французов в американцев дал в своей книге Режи Дебре (Régis Debray) (Debray, 2019). По его мнению, этот процесс связан с объективным процессом цивилизационного переустройства [3]. В противовес этому процессу Ядерный клуб пополнили в 1998 и 2006 гг. Пакистан и Северная Корея. Тем самым глобальное влияние США в период неоколониализма усилилось на фоне противоположной тенденции к расширению блока суверенных государств.

К сказанному можно добавить, что в 1990-х годах, как справедливо заметил Зб. Бжезинский, «третий мир» исчез в силу исчезновения «второго мира» (Бжезинский, 2007, с. 33): США и их сателлиты (первый мир), СССР и его сателлиты (второй мир) и неприсоединившиеся к ним страны (третий мир) после 1991 г. перестали быть осмысленной геополитической конструкцией, ибо присоединяться теперь можно было только к одному центру силы – к США; подобное неприсоединение означало уход страны в автономное политическое плавание с опорой на собственные силы. Все это лишний раз говорит о качественной несопоставимости двух исторических этапов – традиционного колониализма и современного неоколониализма, равно как и о произошедшем в XX столетии кардинальном переформатировании геополитического пространства планеты. К началу XXI века роль страны–гегемона возросла до поразительного абсолюта.

Неоколониализм и империализм: смежные вопросы

Обсуждение генезиса неоколониализма требует уточнения некоторых смежных и переплетающихся понятий и явлений.

Прежде всего, нет никаких сомнений, что элементы неоколониального господства возникли еще во время колониального периода, т.е. режимы колониализма и неоколониализма существовали одновременно на протяжении 1850–1960 гг. Наличие такой синхронности связано с уже возникшим к тому времени феноменом империализма, направленного на доминирование сил капитализма по всей территории планеты (Ленин, 2019). Например, европейские страны использовали долговые инструменты для финансового подчинения Османской империи во второй половине XIX века с учетом ее формального (имперского (!)) суверенитета (Anderson, 1964). Уже в означенный период давление на страны периферии оказывалось не только ради изъятия их природных ресурсов, но и для контроля их рынков сбыта. В связи с этим можно говорить, что всегда имела место смешанная система управления миром, сочетающая методы колониального и неоколониального диктата. При этом в колониальный период значение неоколониальных инструментов было вспомогательным, а в неоколониальный период – основным. Фактически разница в двух режимах состоит в смене относительного значения каждого из двух режимов, однако это не отменяет принципиального различия в этапах обеспечения развитыми странами своего доминирования.

Следующий момент связан с тем обстоятельством, что в лексиконе международной политической экономии фигурируют две категории – «неоколониальные страны» (neocolonial countries) и «доминируемые страны» (dominated countries). В частности, понятие «доминируемые страны» было введено и подробно рассмотрено Александром Гершенкроном (Alexander Gerschenkron) (Гершенкрон, 2015), согласно которому оно предполагает задержку доступа некоторых стран к «экономической современности» (economic modernity) из-за позднего внедрения технологических достижений и из–за помех со стороны стран, которые вошли в эту современность первыми (Landes, 1969). К числу доминируемых стран в конце XIX века относились Япония и Россия, которые, будучи независимыми государствами, вели борьбу за доступ к экономической современности. В связи с этим необходимо разграничить рассмотренные два понятия. На наш взгляд, неоколониальными странами являются те государства, которые де факто не имеют политического суверенитета, а потому не могут активно включиться в борьбу за современные технологии и институты; к доминируемым странам относятся те государства, которые уже получили политический суверенитет, но пока не смогли получить широкий доступ к современным технологиям и институтам в силу неблагоприятных исторических обстоятельств. Как было отмечено выше, в конце XIX века к доминируемым странам относились Япония и Россия, в XX веке их число пополнили Индия и Китай, а в XXI веке – Северная Корея и Иран. Как правило, доминируемые страны осуществляют полноценную мобилизацию по достижению модернизации. Например, Индия, утратив свой колониальный статус, превратилась в доминируемое государство, в котором выстраивалась собственная система экономического планирования (Bhagwati, Desai, 1970) на фоне объединения различных внутрииндийских националистических движений (Dube, 1988). Интересно, что возможны и возвратные преобразования – доминируемых стран в неоколониальные. Такое произошло с Россией после крушения СССР в 1991 году, когда страна попала в прямую, хотя и не полную, зависимость от США, став, по существу, неоколониальным государством и не имея возможности полноценно реализовывать свою линию развития. Нечто подобное произошло в XXI веке со странами Европы, которые, будучи технологически развитыми современными государствами, окончательно утратили свой политический суверенитет и оказались полностью в орбите влияния США без права на собственное волеизъявление по принципиальным вопросам внешней политики.

В контексте сказанного можно утверждать, что статус доминируемой страны представляет собой переходный случай – от неоколониального и неразвитого государства к суверенному и развитому. В этой трактовке доминируемая страна – это страна суверенная, но неразвитая, не достигшая современного уровня модернизации (например, Северная Корея), или с точностью до наоборот, развитая, но не до конца суверенная (например, Южная Корея). Для нашего анализа доминируемые страны могут быть отнесены к разряду неоколониальных в том смысле, что они все являются зависимыми государствами, вынужденными преодолевать либо свою несуверенность, либо свою неразвитость.

Еще один аспект, требующий пояснения, заключается в соотношении предлагаемой выше схеме неоколониализма с имеющимися концепциями в рамках так называемой «теории зависимости». В данном случае неоколониальная модель на рис. 1 является развитием модели И. Валлерстайна «центр–периферия» (Валлерстайн, 2006), в которой центр сжался до одной страны, а периферия и полупериферия слились в группу из зависимых и независимых государств. В (Balatsky, 2024) в дополнение к технологической модели Валлерстайна предложена политическая модель суверенитета, сопряжение которых дает модель на рис. 1. Мы предполагаем, что в такой системе естественным образом выполняется гипотеза Пребиша–Зингера, согласно которой цены на первичные товары относительно цен на промышленные товары снижаются в долгосрочной перспективе, что приводит к ухудшению условий торговли в неоколониальных странах, специализирующихся на первичных продуктах. В настоящее время статистические тесты в целом подтверждают эту идею (Arezki, Hadri, Loungani, Rao, 2014). В связи с этим можно исходить из того, что наша модель продолжает и развивает идеи теории зависимости. В любой случае противопоставлять их никак нельзя. Вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что теория зависимости по умолчанию исходит из суверенитета каждой страны, включая государства периферии и полупериферии. В отличие от этого мы делаем акцент на том, что все эти страны, как правило, не являются самостоятельными игроками геополитической системы, а во многом идут в направлении навязанной им извне политики.

И, наконец, важный момент, касающийся диалектики процессов формирования и разрушения колониальных систем. Они тесно связаны с действиями национальных элит, которые сами являются крайне неоднородными и могут придерживаться диаметрально противоположных взглядов на развитие своей страны. Борьба между внутриэлитными группировками, а также консолидированных элит с внешним давлением не может быть линейной и простой. Здесь возникают сложные процессы, развороты начавшихся тенденций и т.п. Все обсуждаемые схемы стилизованы и упрощены, тогда как в реальности все процессы сильно запутаны и их общую логику иногда трудно распознать. Тем не менее, если отбросить все конкретные наслоения, то в сухом остатке останутся те самые схемы, которые нами предметно обсуждаются, что и служит оправданием некоторых вынужденных упрощений.

Колониальные циклы как новое явление XX века

Процесс наступления эры неоколониализма совпал с возникновением нового явления – колониальных циклов, под которыми здесь и далее будем подразумевать процесс властной рокировки метрополий и колоний, независимо от статуса доминирования (де юре или де факто). Подчеркнем, что речь идет не о простом чередовании стран–метрополий, что имело место уже в период традиционного колониализма, а именно о превращении управляющей подсистемы (метрополии) в управляемую (колонию) и наоборот, управляемой подсистемы (колонии) – в управляющую (метрополию). Рассмотрим этот процесс более подробно.

Как известно, США долгое время были колонией Великобритании и были созданы совместными усилиями мигрантов из Европы. После завоевания независимости и расширения своих границ США начали самостоятельное и весьма динамичное развитие, постепенно опережая существовавшие в то время бывшие метрополии как по численности населения, так по объему производства и его технологическому уровню. События Первой и Второй мировых войн сыграли роковую роль в истории Европы, когда относительно небольшие европейские государства утратили свое влияние, а на мировую сцену вышли государства–гиганты – США и СССР. Сама Европа была поделена между этими гигантами, а суверенитет даже ведущих европейских держав пошатнулся. Во время холодной войны политическую самостоятельность сохраняли только два европейских государства Ядерного клуба – Британия и Франция. Однако, как уже указывалось выше, к концу холодной войны и их самостоятельность также была во многом утрачена. В 1990 г., когда поражение СССР в глобальном противостоянии стало очевидным, США выступили в качестве доминирующего политического архитектора Европы, пролоббировав объединение Западной и Восточной Германии. Как справедливо отмечал Зб. Бжезинский, на последнем этапе холодной войны имели место разногласия по поводу воссоединения Германии: в силу исторических причин ни Великобритания в лице Маргарет Тэтчер, ни Франция в лице Франсуа Миттерана не разделяли решимости Джорджа Буша–старшего и Гельмута Коля положить конец разделению страны (Бжезинский, 2007, с. 28). Буш не только убеждал британских и французских союзников, что новая Германия не создаст угрозы их интересам, но и брал на себя обеспечение гарантий этого (Бжезинский, 2007, с. 61).

Позже Объединенная Германия вступила в НАТО, а вслед за падением СССР перед США встала еще более амбициозная задача – объединить Западную и Восточную Европу. Но сделать это, когда две группы стран находятся в разных военных блоках, один из которых перестал существовать, невозможно. Логичным шагом стало военное объединение всей Европы по эгидой НАТО, что автоматически создало основы для ее экономической интеграции, снятия визовых барьеров, ослабления пограничного контроля и т.п. Тем самым США почти через пять веков после того, как были сами созданы европейскими переселенцами, выступили в качестве архитектора Европейского Союза в форме своего податливого и культурно гомогенного стратегического партнера. С этого момента вся Европа, включая Францию и Великобританию, стала для США неоколониальной зоной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так произошла глобальная американо–европейская рокировка: до 1776 г. Соединенные Штаты были колонией Британии, после чего более двух столетий две страны находились в режиме политического сосуществования, закончившегося после 1990 г. тем, что Британия окончательно превратилась в неоколониальный сателлит США; колония и метрополия поменялись местами.

Сегодня подчиненное положение Европы по отношению к США особенно очевидно. Одним из инструментов, позволяющим обеспечивать гомогенность европейской политики, служит наднациональный орган – Европейская комиссия, нынешняя глава которой Урсула фон дер Ляйен систематически выходит за рамки своих должностных полномочий, отстраняя национальные правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь мнением небольшой группы советников [4].

Еще более сложные процессы охватили Советский Союз, который, будучи после 1945 г. мощнейшей неоколониальной державой, после своего крушения лишился не только влияния за пределами своих границ, но и части собственных земель. Более того, на ранней стадии построения социализма в орбиту политики СССР входил Китай, но с конца 1950-х годов он нацелился на присоединение к альтернативному полюсу сил – США. Тем самым Китай из неоколониальной зоны СССР превратился в неоколониальное ответвление США, после чего, спустя более 60 лет, нарастил политический суверенитет и сам превратился в неометрополию с доминирующим влиянием во многих точках мира. Что же касается СССР, то его преемник в лице Российской Федерации после 1991 г. сам превратился в неоколониальную державу с марионеточным правительством, без собственной идеологии и стратегии развития. В этом состоит одна из драматичных особенностей истории России: когда Индия, Китай, Иран и другие страны с тяжелым колониальным прошлым обрели долгожданный политический суверенитет, Россия его лишилась.

Таким образом, эпоха неоколониализма характеризуется высокой динамичностью, когда геополитические позиции стран радикально меняются в течение нескольких десятилетий, тогда как в период традиционного колониализма подчиненное положение страны могло длиться столетиями. Кроме того, масштаб нынешних геополитических рокировок воистину огромен. Например, позиции центра силы утратили не только отдельные европейские страны–метрополии (города–государства Генуя и Венеция, Нидерланды, Великобритания), но и весь европейский континент, который из регионального ядра геополитической системы постепенно превращается в его полупериферию.

Главный вывод из сказанного состоит в том, что неоколониальная система обладает свойством колоссальной динамичности, следовательно, у любой страны есть шансы изменить свое изначально неудачное политическое положение. Однако модель успеха по обретению суверенитета сформулировать довольно трудно. Фактически здесь работает трансцендентная формула Эволюция/Фатум/Фортуна (ЭФФ), в основе которой лежит принципа одного шанса: если некие благоприятные условия не были использованы вовремя, то больше шанса не будет; в альтернативной формулировке он звучит так: если один раз не получилось, то не получится никогда (Балацкий, 2024). Принцип одного шанса содержит в себе факторы Эволюции, Фатума и Фортуны одновременно. Это означает, что в реальности слишком много уникальных обстоятельств должно совпасть, чтобы стало возможным освобождение колонии от сетей гипергосударства. На примере Индии и Пакистана можно видеть, насколько нетривиальным и болезненным является процесс выхода из-под опеки метрополии. Достаточно напомнить, что эти страны, освободившись от диктата предыдущей колонии (Великобритании), тут же попали под патронаж нового гегемона (США). Тем не менее, глобальные рокировки между колониями и метрополиями происходят с завидной регулярностью.

В настоящее время в цивилизационной динамике имеет место столкновение противонаправленных трендов – к глобализации и суверенизации. Мировой финансово–экономический кризис 2008–2009 гг. дал старт нисходящему тренду глобализации, усилившемуся ковид–пандемией и санкционными рестрикциями в отношении России (Кирдина–Чэндлер, 2022). По всей видимости, триггером к восходящему тренду суверенизации и постепенному разрушению современной системы неоколониализма послужили события 2022 года, когда США развязали прокси–войну с Россией на территории Украины. Возникшее противостояние инициировало создание геополитических альянсов стран, а также разграничило зоны влияния таких региональных центров силы, как США, Китай, Россия, Иран и т.п. Эти процессы нарушили исходную неоколониальную модель (правая схема рис. 1) и запустило формирование модели многополярного мира (рис. 2). В центре этой модели находится уже не один–единственный гегемон, а несколько сильных суверенных государств (темное ядро в центре на рис. 2), каждое из которых имеет свою зону влияния в виде множества стран в разных регионах мира (страны, находящиеся на рис. 2 между окаймляющими радиусами регионального государства–лидера). Борьба же между региональными центрами силы осуществляется не столько напрямую между собой, сколько путем расширения своих границ влияния и сокращения границ влияния своих конкурентов (этот процесс показан пунктирными линиями со стрелками на рис. 2). Такая модель политической конкуренции создает организационный плацдарм для последующих неоколониальных циклов.

Сегодня уже развернулись дискуссии о том, какой будет модель нового мирового порядка – однополярной, многополярной или биполярной (Кирдина–Чэндлер, 2022). Уже очевидно, что возобладает некая биполярная модель с движением в сторону формирования дополнительных центров силы. В этом смысле модель на рис. 2 можно трактовать как естественное обобщение возможной геополитической конфигурации.

Следует отметить, что колониальные циклы имеют как глобальное, так и локальное измерение. Так, помимо рокировок между ведущими центрами силы, о которых шла речь выше, происходят менее значимые, фоновые, перестановки в приоритетах наций и народов мира. Для примера достаточно привести отношения Португалии со своими бывшими колониями – Бразилией и Анголой.

Так, еще в XIX веке наметились расхождения между португальским языком и бразильским диалектом португальского. В 2008 году португальский парламент проголосовал за внесение изменений в орфографию для приближения своего языка к бразильской норме. Соглашение о реформе языка, утвержденное парламентариями, стандартизировало правила написания и добавляло в алфавит три буквы: k, w, y. В португальской орфографии должны исчезнуть немые согласные: например, слово «optimo» должно писаться так же, как произносится – «otimo». Большинство депутатов поддержали проект, представленный правительством, по которому изменения будут вводиться постепенно в течение следующих шести лет. Сторонники реформы считают, что благодаря ей португальский язык станет более универсальным, в результате чего будет легче пользоваться поисковыми системами в интернете. Кроме того, унификация правил позволит избежать потенциальных разночтений при трактовке некоторых юридических документов. Однако противники нововведений называют закон капитуляций перед бразильским влиянием. Под петицией против реформы подписалось 33 тыс. человек. Примечательно, что правила, принятые парламентом Португалии, были согласованы еще в 1991 г с семью странами (Бразилией, Анголой, Мозамбиком, Гвиней–Бисау, Кабо–Верде, Сан–Томе и Принсипе, Восточным Тимором), где португальский является государственным языком [5]. Тем самым бывшие колонии успешно продавливают даже свои языковые нормы и инициативы в бывшей метрополии, что лишний раз показывает масштаб эффекта культурного перевертыша.

Дополнением к приведенному примеру может служить перемещение экономической активности из Португалии в Анголу в начале XXI века. Так, в 2003 году начался массовый возврат в Анголу тех, кто по разным причинам покинул страну в период гражданской войны [6]. Параллельно к этому процессу присоединялись и коренные португальцы, рассчитывающие найти в Анголе более подходящую работу или даже открыть собственное дело. Многие португальцы видели в бывшей колонии более интересное место для жизни и работы. Здесь уже мы сталкиваемся с эффектом экономического перевертыша.

.png)

Расцвет и упадок разных стран является общим местом истории человеческой цивилизации. В этом смысле колониальные циклы являются естественным проявлением этого общего принципа. Вместе с тем причудливое перемещение во времени баланса сил между странами в связке метрополия/колония является крайне интересным и важным явлением геополитической динамики.

Детерминанты колониальных циклов

Выше было показано существование колониальных циклов, однако наличие таковых предъявляет требование к пониманию причин их возникновения и движущих сил, приводящих в действие геополитические процессы. Не вдаваясь в излишние подробности, отметим, среди детерминант колониальных циклов объективные и субъективные. Рассмотрим их более предметно.

1. Эффект масштаба. Последние исследования истории человечества за 70 тыс. лет демонстрируют, что главным драйвером цивилизационной динамики служил так называемый эффект масштаба, в соответствии с которым рост производства (масштаба деятельности) ведет к росту его эффективности (Сакс, 2022). Наличие эффекта масштаба естественным образом привело к тому, что за него шла постоянная конкуренция – разные государства боролись за свое расширение и внешнюю экспансию, ибо это делало их еще сильней и эффективней (Balatsky, 2024). Однако эффект масштаба является «живым», т.е. он имеет тенденцию к постепенному исчерпанию, когда дальнейшая географическая и производственная экспансия уже не ведет к росту эффективности, а наоборот, порождает провалы в ней.

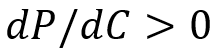

Формально эффект масштаба применительно к внешней экспансии выглядит следующим образом:

(1)

(1)

где P – уровень производительности труда страны–лидера (или душевой ВВП); C – издержки страны на осуществление внешней экспансии.

В соответствии с логикой (1) рост издержек на поддержание глобального доминирования должен приводить к росту эффективности национального производства и росту благосостояния нации.

Применительно к США действие этого эффекта можно проиллюстрировать следующим стилизованным, но вполне адекватным образом. После 1945 года страна начала бурную внешнюю экспансию, которая предполагала захват экономических рынков в различных точках мира с одновременной силовой поддержкой этого процесса путем создания соответствующих военных баз. Военный контроль «покоренных» стран гарантировал американскому бизнесу отсутствие внезапных и недружественных экономических решений со стороны их правительств, что повышало рентабельность национального производства и торговли. В этом направлении США прошли длинный путь, создав в общей сложности около 750 военных баз по всему миру (Сакс, 2022). В ходе этой кампании остальные страны развивались и многие из них также активно эксплуатировали эффект масштаба, в результате чего США оказались в ситуации, когда дальнейший рост издержек на расширение сети военных баз уже не давал роста экономической эффективности национального бизнеса и, следовательно, не окупался. Возникающая дилемма проста: либо отказаться от дальнейшей внешней экспансии и сосредоточить внимание на оптимизации организации уже созданной властной конструкции, либо продолжить экспансию с падением эффективности национальной модели экономики с риском возникновения неожиданных провалов рынка со всеми вытекающими последствиями. В этот момент начинает формироваться тенденция к суверенизации наиболее сильных государств, которые впоследствии становятся альтернативными центрами силы и начинают свой путь к внешней экспансии и эксплуатации эффекта масштаба.

2. Эффект баланса силы. Вторым мощным объективным фактором подрыва моноцентричной модели мира и возникновению международных рокировок в геополитическом пространстве является так называемый эффект баланса сил. Можно согласиться с Кеннетом Уолтцем в отношении роли этого принципа: «Если и существует какая-то отдельная политическая теория международной политики, то это теория баланса сил. Однако сложно найти такую формулировку теории, которая принимается всеми» (Waltz, 1979, p. 117). Некоторые попытки верифицировать показатель силы упускают само правило исходного принципа (Баланс сил…, 2021), а варианты задания правил довольно сложно проверить на соответствие реальности (Дегтерев, Худайкулова, 2018). Хотя сегодня существует множество формулировок и интерпретаций принципа баланса сил, его консенсусная форма так и не определена (Зобнин, 2014). В последнее время просматриваются интересные попытки сопоставить эффект баланса сил с различными социальными, экономическими и военными циклами (Фененко, 2022).

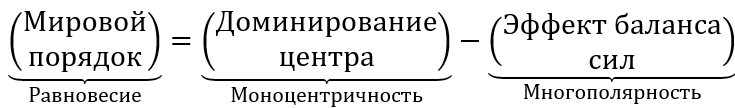

Учитывая сказанное, дадим свою трактовку эффекта баланса сил, встроенную в более общую схему мирового порядка. Для этого воспользуемся следующим структурным балансом:

(2)

(2)

Правило баланса сил (ПБС) (2) предполагает, что избыточное давление государства–гегемона на участников мирохозяйственной системы вызывает с их стороны ответные действия путем формирования различных альянсов и союзов, способных ослабить власть центра. Разумеется, ПБС представляет собой не столько количественную, сколько качественную конструкцию для понимания общего хода событий. В соответствии с ней консенсус в отношении установленного мирового порядка позволяет системе находиться в состоянии равновесия или близком к нему положении (количественно это может быть выражено величиной, близкой к нулю). Однако различные события типа усиления некоторых стран могут вызывать избыточное давление на них со стороны государства–гегемона и тем самым порождать некое положительное напряжение в системе в форме недовольства стран ограничительной политикой центра. Если это недовольство охватывает несколько стран, то оно провоцирует их объединение и противостояние установленным правилам, формируя тем самым отрицательное напряжение в форме действий по разрушению прежнего порядка. Длительное сохранение значительного положительного напряжения в мирохозяйственной системе чревато глобальной стагнацией, а чрезмерная активность эффекта баланса сил способна приводить к военным столкновениям различного масштаба.

В условиях режима моноцентричности, когда власть государства–лидера в основном признается и оно относительно успешно выполняет регулирующую функцию, эффект баланса сил не проявляет себя; если же в системе нарастают новые центры силы, то давление государства–гегемона вызывает в отношении них политику сдерживания, а с их стороны по системе «разбегается» эффект баланса сил, провоцирующий режим многополярности. В реальности современный мир является, скорее, гибридным, сочетая в себе черты одно– и многополярности (Най, 2023, с. 70). В этом смысле можно говорить, что на одних исторических отрезках времени мир тяготеет к режиму моноцентричности, на других – к многополярности.

Так как мир не законсервирован в одном состоянии, то в нем постоянно возникают силы, ставящие под вопрос правомерность установленного мирового порядка. Например, «перелив» эффекта масштаба от страны–гегемона в пользу других государств меняет геополитическую диспозицию и автоматически активизирует ПБС в формуле (2). Именно совместные и отчасти скоординированные действия стран, недовольных старым порядком, провоцируют его разрушение и установление нового. И именно в рамках этого процесса происходят неоколониальные рокировки стран, когда одни приобретают независимость, а другие – теряют ее.

Нельзя обойти стороной тот факт, что ПБС часто подвергается критическим нападкам со стороны влиятельных специалистов. Одним из таковых выступает Джозеф Най, который считал ПБС слишком механистичным (Най, 2023, с. 36). Однако его конкретные примеры являются неубедительными, если не сказать ошибочными. Во-первых, он считает, что присоединение стран зачастую происходит не к слабой, а к сильной стороне, как это произошло с присоединением Италии Б. Муссолини к Германии А. Гитлера во Второй мировой войне (Най, 2023, с. 37). Однако это событие уже имело место в период многополярности и геополитической турбулентности, когда гегемония Британии отрицалась обоими названными странами и их лидерами. Во-вторых, по его мнению, большое значение имеет географическая близость опасности, следствием чего является объединение после 1945 г. Европы и Японии с США, а не против них, хотя это была самая могущественная страна в мире. Однако это явное передергивание фактов – ни Западная Европа, ни Япония после ядерной бомбардировки не принимали решения в условиях свободного выбора; история сделала этот выбор за них под непосредственным давлением со стороны США. Поэтому можно согласиться с Наем о том, что ПБС не является механически точной моделью международных отношений, однако и полностью отвергать его у нас нет достаточных оснований.

3. Эффект насыщения глобализации. Еще одним фактором колониальных рокировок выступает то, что можно назвать эффектом насыщения глобализации. Дело в том, что, как справедливо отмечал Дж. Най, следует учитывать сложное сопряжение глобализации и национальной культуры. Так, страна–гегемон, генерирующая глобализацию своей культуры и вызывающая тем самым модернизацию общества любой другой страны мира, имеет свой предел влияния: рано или поздно модернизация заканчивается и в сухом остатке остается культурная идентичность страны (Най, 2023, с. 148). Продолжая логику Ная, можно представить процесс глобализации в виде двух нелинейных трендов – глобализации культуры страны–гегемона с сопутствующей модернизацией общества государства–реципиента и культурной самоидентификацией местного народа (рис. 3). В определенный момент времени первый тренд (сплошная линия на рис. 3) ослабевает, а второй (пунктирная линия на рис. 3) – усиливается. В этот момент начинается культурный ренессанс нации, а предыдущая эпоха «гамбургеризации» заканчивается [7]. Такой эффект играет на руку антиколониальному движению.

4. Эффект политического лидера. Было бы неверным пытаться устранить из процесса суверенизации страны субъективный фактор. В государстве должен возникнуть свой лидер движения, способный придать нужный вектор всем преобразованиям. При этом никаких априорных свойств подобной личности назвать нельзя. Этот процесс во многом непредсказуем и трансцендентен. В этой связи уместно вспомнить Мохандаса Карамчанда Ганди (Mohandas Karamchand Gandhi), который стал руководителем и идеологом движения за независимость Индии от Великобритании. И это при том, что этот человек всю жизнь был вегетарианцем и мучился с тем, что ему можно есть, а чего – нельзя; это человек, который в зрелом возрасте не только не мог публично выступать, но был даже не в состоянии прочитать написанный им же доклад; проповедуемая им идея ненасилия никак не соответствовала жесткости противостояния с метрополией; малый рост, хрупкое телосложение, очки на лысой голове также не способствовали убедительности его речей и т.д. (Ганди, 2021). Несмотря на это, его дело, в конечном счете, увенчалось успехом. Вместе с тем было бы ошибкой все успехи в освобождении Индии придавать ее национальному лидеру. Результаты Второй мировой войны, роль СССР в поддержке антиколониального движения, задействование ПБС и прочие факторы в совокупности дали искомый результат. Фактически это типичный пример действия формулы ЭФФ. Однако из повышенной сложности конкретного процесса суверенизации не вытекает того, что его общая модель не будет воспроизводиться снова и снова.

Эффект политического лидера таит в себе сюрпризы для страны–гегемона даже в относительно благоприятной для него ситуации. Примером тому может случить последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, являвшийся ставленником США. Несмотря на лояльность шаха политике Америки, он начал в 1970-е годы на волне роста цен на нефть масштабную модернизацию страны, которая в планы американского истеблишмента не входила. И хотя предпринятая шахом политика оказалась крайне непродуманной и неэффективной (Капущинский, 2007), США восприняли действия иранского руководителя как крайне нежелательные и отказали ему в помощи, когда в стране вспыхнули массовые антиправительственные протесты. В данном случае видно, как отдельный правитель, даже будучи ставленником страны–гегемона, может неожиданно выйти из–под контроля и начать нежелательные для нее действия. Сегодня похожие геополитические маневры осуществляет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, попеременно меняя вектор развития страны с проамериканского на антиамериканский.

Наиболее характерным примером эффекта политического лидера может служить случай с российским президентом Владимиром Путиным, который пришел к власти в 2000 году и долгое время поддерживал компрадорскую политику в отношении страны. Его попытки включить Россию в состав Евросоюза, а потом и в НАТО свидетельствовали о его полной лояльности западным установкам. Тем не менее уже после 2014 года действия В.В. Путина «спутали» планы американского истеблишмента (Екимова, 2024б); по признанию экс–президента США Джорджа Буша–младшего, американская администрация ожидала, что «Россия будет более сговорчивой. Но затем Путин резко изменился» [8]. Разумеется, такой масштабный разворот в национальной политике не сводится к одному человеку, однако роль верховного руководителя страны в такие моменты оказывается огромной. И именно такие действия, внешне кажущиеся спонтанными, являются необходимым условием выхода страны из неоколониальной ловушки.

4. Экономический патриотизм. В ряде случае геополитическое противостояние стран, включая санкции и протекционизм, могут вызывать пассионарные движения не только среди элит, но и среди населения. Сегодня уже получает распространение понятие экономического патриотизма, которое предполагает всплеск патриотических и квазипатриотических чувств у народов государств, испытывающих давление со стороны страны–гегемона, в том числе в форме экономических санкций. Подобные настроения формируют дополнительный потенциал межнационального согласия (Карнышев, Иванова, Карнышева, 2017). Типичным примером такого рода процессов служит рост активности внутреннего туризма в России, который стал реакцией на закрытие для российских граждан многих западных государств. Аналогичные процессы могут распространяться на разные рынки и способствовать рокировке сил в пользу неоколониальных государств.

Последние исследования влияния таких мер экономического принуждения со стороны США, как торговые тарифы, финансовые штрафы, экспортный контроль и международные санкции, показывают, что они трансформируют глобальную политику и экономику в сторону уменьшения влияния американской гегемонии; государства и компании ищут способы обойти ограничения, правительства стран, попавших под ограничения, сплачиваются между собой, а Китай и Россия образуют альтернативный центр притяжения в мире (Демаре, 2024). Типичным примером такого рода консолидации внутренних сил страны, подвергшейся давлению со стороны США, являются данные ВЦИОМ, согласно которым доля россиян, считающих себя патриотами России, за период с 2016 по 2024 гг. возросла с 80 до 94%; согласно данным ФОМ, доля россиян, одобряющих деятельность президента страны, только с 2021 по 2024 гг. возросла с 61 до 78% (Екимова, 2024а). Тем самым давление страны–гегемона приводит к усилению сопротивления со стороны зависимых государств.

Расширенная модель успеха государства в условиях неоколониализма

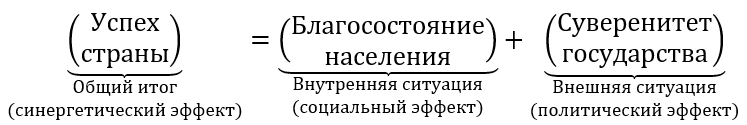

Как уже указывалось, в условиях неоколониализма для большинства государств характерно расхождение ситуации между статусами de–jure и de–facto. И это обстоятельство нельзя сбрасывать со счета, хотя традиционные экономические теории и доктрины Запада его старательно вуалируют. Например, сегодня следует рассматривать расширенную формулу успеха государства:

(3)

(3)

На первый взгляд, эта формула является тривиальной и самоочевидной, однако это не совсем так. Дело в том, что в обычных экономических концепциях используется усеченная формула, когда второе слагаемое в правой части (3) отсутствует (по определению у всех равное, а потому игнорируемое), а такая логика дает совершенно иные ментальные и идеологические установки. Для иллюстрации аналитических манипуляций с этой формулой рассмотрим пример Южной и Северной Корей.

Если взять однофакторную формулу (3), где эффект суверенитета государства отсутствует, то показатель душевого ВВП, который выступает вполне адекватным измерителем уровня благосостояния населения страны, для Южной Кореи гораздо выше, чем для Северной Кореи; в общем случае внутренняя ситуация может оцениваться вектором разных показателей с их последующим агрегированием, что не меняет самой логики формулы (3). Отсюда вытекает вывод о более значительных успехах Южной Кореи в социальном и экономическом развитии. При необходимости данный вывод иногда подкрепляют своеобразным геополитическим троллингом – публикуют снимок ночной карты Корейского полуострова, полученный из космоса; на фотографии контрастно запечатлены залитая светом южная часть и погруженная во мрак северная (Аджемоглу, Робинсон, 2015, с. 101). Такие аналитические и фактологические пассажи призваны обосновать простой вывод: страна с демократическим режимом правления (Южная Корея) способна добиться впечатляющих результатов развития, а страна с авторитарным режимом (Северная Корея) не может претендовать на достойное место в современной цивилизации. Отсюда почти автоматически вытекают остальные следствия: правительство Северной Кореи гробит свое население, ведет агрессивную внешнюю политику и выступает одним из представителей мировой «оси зла».

Однако стоит перейти к рассмотрению расширенной формулы успеха (3), как ситуация становится радикально иной. Да, Южная Корея имеет более высокий уровень жизни и потребления населения, чем Северная Корея, но она является марионеточным режимом США, которые разместили не ее территории свои военные базы и используют страну как разменную монету в своих стратегических интересах против Северной Кореи. И никакие протесты против сложившейся ситуации со стороны Южной Кореи не могут ничего изменить, хотя борьба южнокорейских элит за освобождение от американского диктата идет постоянно. На этом фоне Северная Корея разработала свои собственные ядерные технологии, создала впечатляющий военно–промышленный комплекс, вошла в состав стран Ядерного клуба, отстояла свой политический суверенитет и наводит откровенный страх как на соседнюю Японию, так и на сами США. При такой трактовке событий баланс (3) уже не позволяет говорить о тотальном преимуществе Южной Кореи; скорее, все наоборот – преимущества оказываются на стороне Северной Кореи.

Несколько раньше ядерный инженерный подвиг Северной Кореи осуществил Пакистан, а в настоящее время к этому результату близок Иран. И все эти страны принесли большие жертвы на алтарь своей суверенности – Северная Корея и Иран подверглись масштабным международным экономическим санкциям, а население Пакистана и без этого сполна «расплатилось» за успех своего государства. Для понимания драматизма того политического выбора, который пришлось сделать указанным странам, достаточно напомнить слова премьер–министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто: «Пакистан будет есть траву или листья, даже страдать от голода, но создаст ядерную бомбу» [9]. Иначе не бывает – политический суверенитет страны требует социальных жертв, но эти жертвы не напрасны и должны учитываться в общем балансе национальных достижений. Как справедливо отмечают С. Караганов и его соавторы, сегодня произошла «конвергенция между экономикой и безопасностью» (Тренин, Авакянц, Караганов, 2024, с. 103); этот тезис и лежит в основе структурного уравнения (3).

Следует подчеркнуть, что подобные социальные издержки являются отнюдь не политическим безрассудством амбициозных правителей названных стран. Дело в том, что формула (3) учитывает не только краткосрочные, но и долгосрочные эффекты. Если в краткосрочном периоде игнорирование фактора суверенитета страны может дать положительный результат, то в долгосрочном – это почти невозможно. Данная закономерность связана с тем, что эффективность управления внутренними процессами в стране напрямую зависит от свободы правительства в принятии соответствующих решений. Внешние помехи со стороны государства–гегемона, как правило, исключают многие варианты эффективной внутренней политики.

Примечательно, что уже в период своих знаменитых реформ китайский лидер Дэн Сяопин сформулировал три условия их оправданности: обеспечение роста производства; повышение уровня жизни народа; увеличение совокупной мощи государства (Овчинников, 2021, с. 19). Несложно видеть, что первые два условия «покрывают» первое слагаемое в правой части формулы (3), а третье – второе слагаемое. Тем самым уже во второй половине XX века китайское руководство явным образом действовало в соответствии с расширенной моделью (3).

Таким образом, структурный баланс (3) задает новую аналитическую рамку в исследовании геополитических и экономических процессов. При этом верификация обоих компонентов правой части (3) не представляет больших сложностей. Даже второй компонент предполагает расчет специально сконструированного индекса суверенности страны, который, например, может принимать значения от 0 до 1. Как это ни парадоксально, но способность государства начать вооруженный конфликт с другой страной является признаком его суверенности; в противном случае такие решения принимаются метрополией.

С инструментальной точки зрения структурный баланс (3) записан в аддитивной форме, хотя он может быть представлен и в мультипликативной форме (путем перемножения двух компонентов правой части (3)). Суть рассматриваемых явлений от этого не меняется.

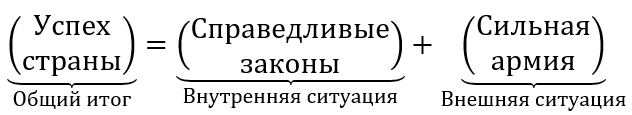

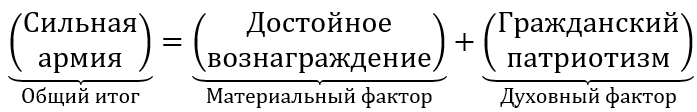

Милитаристская модель Н. Макиавелли: новое прочтение

Характерно, что модель (3) в несколько ином виде рассматривалась уже в классическом произведении Никколо Макиавелли «Государь», в котором имеется Глава X «Как следует измерять силы всех государств». В этой главе автор говорит: «Изучая свойства государств, следует принять в соображение и такую сторону дела: может ли государь в случае надобности отстоять себя собственными силами или он нуждается в защите со стороны» (Макиавелли, 2018, с. 62). Далее, в Главе XII, он фактически дает готовую формулу успеха страны: «Основой же власти во всех государствах… служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы» (Макиавелли, 2018, с. 66).

Приведенное суждение Макиавелли можно представить в форме структурного соотношения:

(4)

(4)

Несложно видеть почти полную идентичность структурных моделей (3) и (4), что и позволяет рассматривать Макиавелли в качестве одного из предшественников модели (3).

Говоря о хорошей армии, Макиавелли подразумевает под ней собственные вооруженные силы государства, категорически исключая не только союзнические войска, но и наёмную армию. Союзнические войска, по Макиавелли, являются бесполезными, ибо их поражение грозит гибелью тому, кто их призвал на помощь, а победа – зависимостью от них (Макиавелли, 2018, с. 70). Системный же дефект наемной армии продуцируется следующим принципом: зачем тебе деньги, если тебя убьют? В связи с этим Макиавелли выносит суровый вердикт: «Наемники славятся тем, что медлительно и вяло наступают, зато с замечательной быстротой отступают» (Макиавелли, 2018, с. 69). Развивая эту мысль дальше, автор полагает, что помимо достойной платы военным должно быть соблюдено условие их кровной заинтересованности в исходе битвы, а это достигается доблестью и преданностью своих сограждан, ставших воинами (Макиавелли, 2018, с. 73). Исходя из этих рассуждений, можно записать еще одно структурное уравнение в развитие уравнения (4):

(5)

(5)

Несложно видеть, что уравнение (5), с одной стороны, раскрывает и детализирует уравнение (4), а с другой – имеет ту же архитектуру, что и уравнения (3) и (4). Фактически в правых частях всех трех уравнений присутствуют две разноуровневые составляющие – низшая, представленная первым компонентом, и высшая, представленная вторым компонентом. При этом, как это ни парадоксально, более высокие материи (политический суверенитет страны, ее вооруженные силы и патриотизм последних) выступают условием эффективной реализации низовых основ государства (благосостояние и патриотизм населения).

Уравнения (4) и (5) составляют суть милитаристской модели Макиавелли. Здесь, как и в случае модели (3), возможны эквивалентные варианты формул (4) и (5) в мультипликативной форме.

Со времен Макиавелли мало, что изменилось. Например, США в качестве союзника СССР во Второй Мировой войне забрали под свой контроль пол–Европы, включая половину Германии, всю Японию и пол–Кореи, а затем стали генеральным соперником Советского Союза в Третьей Мировой (холодной) войне. Соответственно Германии и Японии до сих пор формально запрещено иметь собственные вооруженные силы, а союзники США, имеющие на своей территории американские военные базы, фактически пользуются союзной армией государства–гегемона. И практически во всех этих государствах ситуация развивается по сценариям, описанным Макиавелли: либо США полностью контролируют стратегические стороны существования своих государств–союзников, либо в случае неблагоприятного стечения обстоятельств они бросают свои колонии на произвол судьбы. При этом внешнее благополучие стран–союзников может успешно вуалировать их политическую несамостоятельность вплоть до наступления критических событий в их истории. Осознание этих простых истин постепенно проникает в политический истеблишмент зависимых стран, которые сегодня усиливают борьбу за свой суверенитет.

Заключение

Сегодня мир стоит перед очередным неоколониальным циклом. Трудно сказать, кто и от кого сегодня зависит больше – Китай от США или США от Китая. Это стартовая точка для очередной колониальной рокировки. Одновременно возрастает роль России на Евразийском континенте. Иран находится в состоянии низкого старта, за которым может последовать мощный рывок. Индия по динамичности развития обгоняет Китай. Все эти события способны лишить США гегемонии, а в перспективе и превратить их в квазисуверенное государство, зависимое от мировых ресурсных рынков, уходящих под контроль иных стран. Однако независимо ни от чего общий вектор геополитических сдвигов определен – идет формирование нового колониального цикла. Не исключено, что европейские страны войдут в состав новых колоний, а над ними в качестве метрополий окажутся Россия и Китай.

Нарисованная картина тектонических сдвигов в геополитической системе никак не вкладывается в когнитивные рамки традиционных экономических и политических теорий. В этих условиях значение адекватной картины мира возрастает как никогда ранее. Важнейшим понятием предложенной выше концепции колониальных циклов является политический суверенитет. Без учета этого фактора большинство современных процессов в мирохозяйственной системе не получает релевантного описания и оценки. И наоборот, учет этого обстоятельства может стать первым шагом в построении обновленного социального знания.

Литература

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2015). Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ. 672 с.

Америка против всех. Геополитика, государственность и глобальная роль США: история и современность (2023). М.: Содружество культур, 588 с.

Арриги Дж. (2006). Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издательский дом «Территория будущего». 472 с.

Арриги Дж. (2009). Послесловие ко второму изданию «Долгого двадцатого века» // «Прогнозис», №1(17). С.34–50.

Баланс сил в ключевых регионах мира: концептуализация и прикладной анализ (2021) / Под ред. Д.А. Дегтерева, М.А. Никулина, М.С. Рамича. Москва: РУДН. 319 с.

Балацкий Е.В. (2024). Этапы глобализации в истории цивилизаций // «Мир России». Т. 33. №3. С. 170–188.

Бжезинский Зб. (2007). Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. М.: Международные отношения. 240 с.

Бокерия С.А., Давидчук А.С., Дегтерев Д.А., Дубровский И.Р., Журавлева Е.В., Енокян А.В., Ивкина Н.В., Никулин М.А., Кассае Ныгусие В.М., Шпаковская М.А. (2022). Советские исследования неоколониализма // «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения». Т. 22, №4. С. 671–687.

Валлерстайн И. (2006). Миросистемный анализ: Введение. М.: Издательский дом «Территория будущего». 248 с.

Ганди М. (2021). Моя жизнь, или История моих экспериментов с истиной. М.: АСТ. 480 с.

Гершенкрон А. (2015). Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Издательский дом «Дело». 535 с.

Дегтерев Д.А., Худайкулова А.В. (2018). Баланс сил в международно–политической науке: теоретические концепции и прикладной анализ // «Национальная безопасность/nota bene», №1. С. 1–12.

Демаре А. (2024). Обратный эффект санкций. Как санкции меняют мир не в интересах США. М.: Азбука. 320 с.

Дубровин М.А. (2019). Глобальный неоколониализм: формулирование понятия // «Вопросы экономики и права», №4. С. 14–17.

Екимова Н.А. (2024а). Общественный договор как основа формирующегося российского суверенитета // «Социальное пространство». Т. 10, №3. С. 1–11.

Екимова Н.А. (2024б). Роль элит в эволюционном процессе: концептуальные основы и современные интерпретации // «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», Т. 17. №2. С. 64–80.

Зобнин А. (2014). К определению принципа баланса сил: опыт неоинституционального подхода к международной среде // «Международные процессы», Т. 12, №3(38). С. 55–69.

Карнышев А.Д., Иванова Е.А., Карнышева О.А. (2017). Природа экономического патриотизма и гражданского сотрудничества: этнопсихологические аспекты. М.: Изд–во «Институт психологии РАН». 480 с.

Кирдина–Чэндлер С.Г. (2022). Однополярность, многополярность и биполярные коалиции. XXI век // Социологические исследования, №10. С. 3–16.

Ленин В.И. (2019). Империализм, как высшая стадия капитализма. М.: URSS. 128 с.

Макиавелли Н. (2018). Государь. М.: Издательство «Э». 640 с.

Морозенская Е.В. (2019). «Новый регионализм» в Африке: форма приспособления к глобализации или попытка противодействия современному неоколониализму? // «Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право». Т. 12. № 4. С. 209–227. DOI: 10.23932/2542–0240–2019–12–4–209–227

Най Дж. (2023). Мягкая мощь. Как я спорил с Бжезинским и Киссинджером. М.: Родина. 256 с.

Овчинников В.В. (2021). Два лица Востока: впечатления и размышления от одиннадцати лет работы в Китае и семи лет в Японии. М.: АСТ. 384 с.

Ратников В.А. (2024). Оковы финансового неоколониализма в странах Африки // Journal of Economic Regulation. Т. 15, №3. С. 89–99.

Сакс Дж. (2022). Эпохи глобализации: география, технологии и институты. М.: Издательство Института Гайдара. 368 с.

Сироткина А.И. (2020). Эволюция теоретических воззрений на неоколониализм как экономическую категорию // «Вопросы политической экономии», №3. C. 82–97.

Тренин Д., Авакянц С., Караганов С. (2024). От сдерживания к устрашению. М.: Молодая гвардия. 152 с.

Уэльбек М. (2023). Уничтожить: роман. М.: Издательство АСТ: CORPUS. 640 с.

Фененко А.В. (2022). Войны в структуре мировых порядков // «Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН», №3. С. 13–36. DOI: 10.20542/afij–2022–3–13–36

Фитуни О.Л. (2023). У истоков неоколониализма: эксплуатация принудительного труда китайских рабочих в британском Трансваале // «Ученые записки Института Африки РАН», №4(65). С. 77–92.

Щетинин В.Д. (1972). Эволюция американского неоколониализма. М.: Издательство «Международные отношения». 272 с.

Anderson O. (1964). Great Britain and the beginnings of the Ottoman public debt, 1854–55 // «The Historical Journal», Vol. 7, No. 1, pp. 47–63.

Arezki R., Hadri K., Loungani P., Rao Y. (2014). Testing the Prebisch–Singer hypothesis since 1650: Evidence from panel techniques that allow for multiple breaks // «Journal of International Money and Finance», Vol. 42(C), pp. 208–223.

Balatsky E.V. (2024). The Phenomenon of Strategic Advantages in the 21st Century // «Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast». V. 17, No. 4. P. 39–57.

Bhagwati J.N., Desai P. (1970). India: Planning for Industrialization. London: Oxford University Press. 537 p.

Debray R. (2019). Civilization: How We All Became American. London: Verso Books. 175 p.

Dube R.P. (1988). Jawaharlal Nehru: A Study In Ideology And Social Change. New Delhi: Mittal Publications. 288 p.

Imbong R.A. (2023). Neocolonialism and the Technopolitics of Specialization: Toward a Reimagination of the Sociotechnical Imaginaries Approach // «Bandung», No. 10. P. 283–301.

Kieh G.K. (2012). Neo–Colonialism: American Foreign Policy and the First Liberian Civil War // «The Journal of Pan African Studies», Vol. 5, no 1. P. 164–184.

Landes D.S. (1969). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press. 566 p.

Nkrumah K. (1965). Neo–Colonialism, The Last Stage of Imperialism. London: Thomas Nelson & Sons. 280 p.

Perry G. (2015). Colonialism / Official Archive «ResearchGate», February.

Waltz K.N. (1979). Theory of International Politics. N.Y.: Addison–Wisley Publishing Company. 251 p.

[1] Строго говоря, зона влияния СССР была не до конца колониальной системой в силу того, что метрополия не ставила своей задачей выжать все ресурсы колоний, а наоборот, предоставляла им достаточно солидную помощь на безвозмездной основе. Тем не менее, эффект зоны влияния имел место и внешне был похож на колониальную систему.

[2] Израиль до сих пор не произвел ядерных испытаний, в связи с чем его официальный статус в качестве ядерной державы так и остается неподтвержденным.

[3] См.: Как мы все превратились в американцев (2019) / ИНОСМИ, 17 августа: https://inosmi.ru/20170817/240059228.html

[4] См.: «Как королева». В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен // РИА Новости, 17.10.2023: https://news.mail.ru/politics/58246250/?frommail=1

[5] См.: https://www.rbc.ru/society/17/05/2008/5703cc8d9a79470eaf76aa64; https://fishki.net/2781045-prowaja-portugalyskij-zdravstvuj-brazilyskij-interesnye-fakty-o-jazykah.html

[7] Типичной и простейшей иллюстрацией ослабления глобализационных трендов может служить имевшая место в России двойная рокировка в общественном питании: после 1991 г. в стране колоссальную популярность получила американская сеть быстрого питания «McDonald’s», но постепенно она была потеснена точками изготовления шаурмы, грузинскими ресторанами и иными заведениями с местной культурной основой; после ухода компании из России в 2022 г. ее место заняла новая российская сеть «Вкусно – и точка» без какого-либо ущерба для потребителей. Аналогичные процессы развернулись после 2022 г. при замене и дополнении таких популярных иностранных шоколадных брендов, как «Mars», «Snickers» и «Bounty» на широкую товарную линейку сладких батончиков отечественного производства. Это лишь иллюстрации общего тезиса.

[8] См.: https://ren.tv/news/v-rossii/977084-vovan-i-leksus-pokazali-prank-s-bushem-na-forume-novye-gorizonty

[9] См.: Гуськова А. (2015). Как Пакистан стал ядерной державой // «Warspot», 28 мая. URL: https://warspot.ru/3251-kak-pakistan-stal-yadernoy-derzhavoy?ysclid=lyzyg89ngs800801171

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Эволюция колониальных и неоколониальных моделей геополитического доминирования // «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», 2025, Т. 18, №1. С. 46–65.