Введение

Цивилизационное возвышение какой–либо страны и, в частности, США, обусловлено эксплуатацией так называемого эффекта масштаба. Однако данный эффект со временем может истощаться и тогда намечается конец гегемонии мирового лидера. В этот период «просыпается» эффект стратегических преимуществ отдельных крупных стран, который до этого времени находился под контролем мирового гегемона и не проявлялся во внешней сфере. Исчерпанием эффекта масштаба для США обусловлено угасание их гегемонии, тогда как конфронтация гегемона с Россией вызвана обратным процессом – наличием у России значительного потенциала в части эффекта масштаба, что автоматически создает опасность для действующего государства–лидера – США. Выход на мировую арену таких новых игроков, как Китай, Иран и Россия, а также создание ими геополитического альянса, также связано с проявлением у них эффекта масштаба и попытками США сдержать данное преимущество названных стран. Количественное измерение эффекта стратегических преимуществ позволяет странам грамотно выстраивать свою внешнюю политику и избегать фатальных для них ошибок.

Актуальность данной статьи определяется начавшейся в 2022 г. конфронтацией России и коллективного Запада и необходимостью в новых условиях адекватного ответа России на возникшие перед ней глобальные вызовы, носящие экзистенциальный характер. В свою очередь адекватный ответ страны предполагает действия в соответствии с существующими геополитическими и геоэкономическими закономерностями динамики мирохозяйственной системы, пониманием диспозиции разных стран и их альянсов в новой геополитической реальности, что и предопределяет необходимость проведения исследований в указанных направлениях.

Целью данной работы является исследование количественных характеристик эффекта стратегических преимуществ стран и их альянсов в условиях формирующегося нового миропорядка. Новизна работы состоит в раскрытии новых аспектов теории стратегических преимуществ и оценке роли России и ее стратегических альянсов в современной геополитической системе. Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных в данной статье выводов в деятельности госорганов при разработке долгосрочной стратегии социально–экономического развития России.

Исследование теории стратегических преимуществ: обзор литературы

Исследованию теории стратегических преимуществ, зародившейся в 60-е гг. прошлого столетия в трудах А. Чандлера (Chandler, 1962), И. Ансоффа (Ansoff, 1965) и представителей Гарвардской школы бизнеса (Learned et al., 1965) и получившей широкое распространение в конце XX в. благодаря работам таких ученых, как М. Портер, Р. Румельт, Э. Пенроуз, Г. Хамел, К. Прахалад и др., посвящено огромного количество работ отечественных и зарубежных ученых.

Ранние исследования ориентированы на вычленение концептуального ядра теории, изучение ее инструментов и анализ развития сформировавшихся в ее рамках направлений. Например, анализ траектории развития исходных концепций стратегического управления проведен в работе В.С. Катькало (Катькало, 2003), изучению характеристик устойчивого конкурентного преимущества компаний посвящена статья Д. Виравардена и А. О’Касса (Weerawardena and O’Cass, 2004), оценка использования метафор в теориях конкурентных стратегий проанализирована Ш.Д. Хантом и А. Менон (Hunt and Menon, 1995), последствия позиционирования ресурсно–ориентированной теории по отношению к различным экономическим теориям изучено Дж. Барни (Barney, 2001).

Более поздние работы ориентированы на аспекты практического применения данной теории и поиск факторов успешных стратегий. Так, источники конкурентного преимущества в различных школах стратегического менеджмента проанализированы М.А. Громовой (Громова, 2019), ключевые факторы успешного стратегического управления организацией определены в работах Г.О. Ганоцкого, А.К. Рыбиной и О.В. Григорьевой (Ганоцкий и др., 2023), Д. Вонга и Э. Нгаи (Wong and Ngai, 2023), М.Т.М. Лина (Лин, 2022), многоуровневая модель, ориентированная на формирование механизмов обеспечения стратегического конкурентного преимущества фирмы, представлена А.Ю. Обыденовым (Обыденов, 2016), влияние выбора стратегии диффузии технологий на устойчивость конкурентных преимуществ исследовано М. Алгарни, М. Али, А. Леаль–Родригесом и Д. Альборт–Морант (Algarni et al., 2023) и Т. Стратопулосом и В. Ваном (Stratopoulos and Wang, 2022).

Наиболее перспективным направлением развития теории стратегических преимуществ является ее расширение на геополитические процессы и взаимоувязка с эффектом масштаба, получившие распространение в работах Дж. Арриги, Дж. Сакса, Е. Балацкого. В частности, Дж. Арриги одним из первых показал, что мировая система капитализма имеет концентрическую систему с неким центром капитала, в котором сосредоточена основная масса мировых капиталов и который вследствие этого является мировым гегемоном (Арриги, 2009; Arrighi, 2010). Согласно Арриги, на протяжении наблюдаемой истории капитализма в качестве мировых центров капитала последовательно выступали Генуя, Венеция, Нидерланды, Великобритания и США, смена которых напрямую была сопряжена с исчерпанием страной возможностей реальной экономики и финансовых систем, ведущим к снижению доходности капитала, и необходимостью поиска нового центра капитала, имеющего источники для его роста. При этом в основе процесса геополитической инверсии лежит эффект глобализации, согласно которому каждый следующий центр должен территориально и по численности населения быть больше предыдущего и который является аналогом на макроуровне эффекта масштаба (Балацкий, 2014, 2024). Его исчерпание запускает процесс смены мирового центра капитала.

Исследование Дж. Сакса, в котором он проанализировал историю человечества за 70 тыс. лет, также показало значимую роль эффекта масштаба, который на протяжении всего времени являлся движущий силой эволюционного развития (Sachs, 2020). «Эксплуатация» данного эффекта позволяла государствам становится сильнее и эффективнее и приводила к технологическому прогрессу и новым эволюционным достижениям, однако его исчерпание способствовало утрате цивилизационного возвышения той или иной страны и даже могло привести к ее гибели.

Еще один аспект изучения эффекта масштаба в геополитике сопряжен с исследованием циклической смены режимов моноцентричности и многополярности, сопровождающейся «переливом» эффекта масштаба из внутренней сферы, где он эксплуатируется производственной средой внутри страны, во внешнюю, связанную с геополитической дестабилизацией, изменением границ государств и внешней экспансией, продолжающихся вплоть до установления нового миропорядка (Балацкий, 2022). Исходя из этой логики, переход страны–лидера к агрессивной внешнеполитической активности фактически может означать запуск процесса переформатирования мирового порядка, связанного с утратой лидерства гегемоном и появлением на геополитической арене игроков из числа стран– аутсайдеров, для которых имеющиеся у них стратегические преимущества открывают новые возможности в формирующейся геополитической реальности (Балацкий, 2024).

Исследование теории стратегических преимуществ в геополитическом аспекте позволяет не только понять специфику происходящих в настоящее время событий, но и выявить определенные закономерности в этих процессах, осознав их неизбежность и независимость от субъективных факторов. Данная работа является продолжением указанного направления теории стратегических преимуществ и именно с этих позиций рассматривает меняющийся мировой порядок.

Феномен стратегических преимуществ: понятие и основные характеристики

Принятие за основу того факта, что главным фактором развития человечества является эффект масштаба, позволяет по-новому взглянуть на происходящие в настоящее время в мире геополитические трансформации, а также на мир–системный анализ Иммануила Валлерстайна (Валлерстайн, 2006).

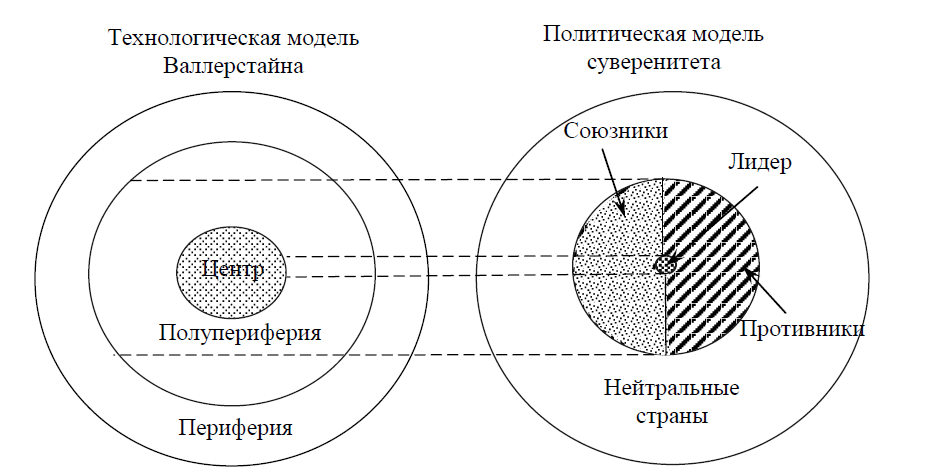

Мирохозяйственная модель Валлерстайна делит все страны мира на три группы – центр, периферию и полупериферию, оперируя понятиями опережающего и догоняющего развития. Опережающее развитие, базирующееся на конструировании и внедрении новых институтов и передовых технологий, характерно для стран центра, тогда как страны периферии и полупериферии довольствуются заимствованием и внедрением базовых институтов и технологий стран–лидеров (Левин, Саблин, 2021). С этой точки зрения модель Валлерстайна следует рассматривать как технологическую, поскольку страны разделяются с точки зрения уровня их экономического и технологического развития (Балацкий, 2024).

События последних лет все более явно обозначают ошибочность такого подхода, не учитывающего фактора личных интересов гегемона во взаимоотношениях с другими странами. Существует немало исследований, которые определяют стремительный успех целого ряда государств (Японии, Сингапура, Южной Кореи, Индонезии и др.) как следствие поддержки со стороны США, использовавших эти страны в качестве инструментов борьбы с недружественными для гегемона странами и «платившими» им за это определенным уровнем развития (Балацкий, 2024; Красильщиков, 2003, 2020; Новиков, Лихарева, 2020).

В свете сказанного все большую актуальность обретает изучение эволюции стран с точки зрения самостийности их развития и их взаимоотношений со страной–лидером, что фактически означает исследование наличия или отсутствия у них политического суверенитета. В результате такого подхода технологическую модель Валлерстайна можно дополнить политической моделью суверенитета, в которой мировое сообщество представлено тремя контурами: страна–лидер, контур ее союзников/противников (относительно развитых технологически стран) и контур нейтральных стран, куда попадают, как правило, недостаточно развитые государства (Балацкий, 2024). Графическая схема двух подходов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнение двух моделей мирохозяйственной системы

Источник: Балацкий, 2024.

Данный подход коренным образом меняет восприятие расклада сил в мирохозяйственной системе, поскольку примерно на один цивилизационный уровень развития попадают страны традиционно противопоставлявшиеся друг другу как лидеры и полупериферия. Разница между ними заключается в том, что в отношении одних (союзников) со стороны страны–лидера (сегодня – США) применяется политика искусственного развития в форме управляемой акселерации, тогда как потенциал других (противников) оказывается в спящем режиме в силу сдерживания гегемоном их развития. В периоды геополитических инверсий, один из которых происходит на наших глазах, такие страны могут использовать свой «спящий» потенциал, определяемый наличием или отсутствием у них стратегических преимуществ, чтобы изменить свое место в новой иерархии мира.

Таким образом, феномен стратегических преимуществ заключается в наличии у страны качественных преимуществ относительно своих конкурентов по ряду признаков, таких как численность населения, объем ВВП, площадь страны, запасы природных ресурсов, производительность труда, наличие/отсутствие ядерного оружия и др. (Балацкий, 2024). В указанной работе проводится сравнительный анализ ряда стран с точки зрения наличия в их отношениях эффекта стратегических преимуществ, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1

Относительные показатели потенциала ряда стран, 2022 г.

|

Страны |

Население |

Экономический потенциал (ВВП) |

Технологический потенциал (душевой ВВП) |

Территориальный потенциал |

Военный потенциал (наличие ядерного оружия) |

|

Азербайджан / Армения |

3,46 |

3,43 |

0,99 |

2,76 |

–/– |

|

Южная Корея / Северная Корея |

1,97 |

н/д |

н/д |

0,83 |

–/+ |

|

Индия / Пакистан |

6,25 |

7,81 |

1,25 |

4,09 |

+/+ |

|

Иран / Германия |

1,06 |

0,30 |

0,28 |

4,61 |

–/– |

|

Франция / Украина |

1,88 |

8,40 |

4,47 |

0,91 |

+/– |

|

Россия / Украина |

4,12 |

11,90 |

2,89 |

28,33 |

+/– |

|

США / Россия |

2,34 |

4,78 |

2,04 |

0,57 |

+/+ |

Источник: составлено авторами по данным (Балацкий, 2024).

Как видно из таблицы 1, в 2022 г. Россия не обладала стратегическими преимуществами относительно действующего гегемона, однако обострение борьбы США против целого ряда стран, в эпицентре которой оказалась Россия, создало условия, при которых Россия пытается задействовать свой потенциал в части эффекта масштаба, в том числе путем построения стратегических альянсов, и проводить политику, направленную на восстановление политического суверенитета со всеми его элементами (экономический, технологический, военный, демографический). Создание новых и усиление существующих альянсов на фоне формирующегося многополярного мира кардинальным образом может поменять геополитическую картину мира, в том числе и в свете феномена стратегических преимуществ.

Эффект стратегических преимуществ: расклады сил нового миропорядка

Для того чтобы оценить расклад сил формирующегося многополярного мира сравним характеристики ряда стран и их альянсов. Прежде всего, в контексте эффекта стратегических преимуществ рассмотрим динамику двусторонних отношений США и Китая, а также США и России (табл. 2).

Таблица 2

Относительные показатели потенциала США, России, Китая

|

Страны |

Население |

Экономический потенциал (ВВП) |

Технологический потенциал (душевой ВВП) |

Территориальный потенциал |

Военный потенциал (наличие ядерного оружия) |

||||

|

1991 |

2023 |

1991 |

2023 |

1991 |

2023 |

1991 |

2023 |

2023 |

|

|

США / Китай |

0,22 |

0,24 |

4,89 |

0,79 |

22,26 |

3,33 |

0,99 |

1,02 |

+/+ |

|

США / Россия |

1,70 |

2,17 |

5,28 |

4,24 |

3,10 |

1,82 |

0,56 |

0,57 |

+/+ |

Данные таблицы 2 демонстрируют, как за последние три десятилетия угасало стратегическое преимущество США над Китаем, который за этот период сумел не просто нарастить свой потенциал до масштабов полноценного конкурента гегемону, но и по ряду показателей превзойти его, что и позволяет сегодня говорить о рождении нового мирового лидера.

Показательна ситуация и по России. Как было сказано ранее, на текущий момент Россия не обладает стратегическим преимуществом относительно США. Однако приведенные в таблицах 1 и 2 данные показывают, что только за 2023 г. сокращение разрыва показателей экономического и технологического потенциала США и России составило величину, сопоставимую со значением периода 1991–2022 гг., который можно охарактеризовать как неоколониальный. Это позволяет говорить о правильности выбранной Россией стратегии по восстановлению своего суверенитета, несмотря на огромный объем работы, который еще предстоит сделать стране в экономической, технологической и демографической сферах.

Полученные индексы позволяют рассчитать показатель итоговой количественной оценки соотношения потенциалов двух стран (I), который представляет собой среднеарифметическое значение четырех рассчитанных индексов (табл. 3), и оценить его с позиции принципа качественной трансформации, согласно которому кратные различия в значении показателя формируют качественные сдвиги в исследуемом явлении (Балацкий, 2018). Исходя из этого принципа, стратегически значимым можно считать значение показателя, превышающее 2, т.е. I>2.

Данные таблицы 3 подтверждают сделанный ранее вывод об отсутствии в настоящее время стратегического преимущества США над Китаем. При этом на сокращение семикратного отставания от США Китаю понадобилось всего лишь немногим более трех десятилетий. Итоговый показатель количественной оценки потенциалов США и России сократился за период с 1991 по 2023 гг. с 2,66 до 2,20, однако если за три десятилетия итоговый индекс I упал на 0,23 пункта, то только за 2023 г. выбранная страной стратегия позволила сократить отставание на те же 0,23 пункта.

Таблица 3

Итоговый показатель количественной оценки соотношения потенциалов стран

|

Страны |

Итоговый индекс (I) |

||

|

1991 |

2022 |

2023 |

|

|

США / Китай |

7,10 |

– |

1,34 |

|

США / Россия |

2,66 |

2,43 |

2,20 |

|

США / Великобритания |

12,46 |

– |

13,31 |

|

США / Германия |

8,56 |

– |

9,33 |

|

США / Италия |

10,60 |

– |

11,89 |

|

США / Канада |

5,53 |

– |

5,44 |

|

США / Франция |

7,03 |

– |

7,70 |

|

США / Япония |

7,66 |

– |

8,68 |

Источник: рассчитано авторами по данным World Bank.

На этом фоне примечательно, что по отношению практически ко всем своим партнерам (и союзникам!) из G7, за исключением Канады, США за аналогичный период только нарастили стратегический отрыв (табл. 3). При этом наблюдался рост и отдельных индексов двух стран, которые по всем категориям, за исключением показателя технологического потенциала, существенно превышают стратегически значимые значения (табл. 4).

Таблица 4

Относительные показатели потенциала стран «Большой семерки»

|

Страны |

Население |

Экономический потенциал (ВВП) |

Технологический потенциал (душевой ВВП) |

Территориальный потенциал |

||||

|

1991 |

2023 |

1991 |

2023 |

1991 |

2023 |

1991 |

2023 |

|

|

США / Великобритания |

4,41 |

4,90 |

6,17 |

6,80 |

1,40 |

1,39 |

37,86 |

40,17 |

|

США / Германия |

3,16 |

3,96 |

3,67 |

4,67 |

1,16 |

1,18 |

26,23 |

27,52 |

|

США / Италия |

4,46 |

5,70 |

5,55 |

7,92 |

1,25 |

1,39 |

31,14 |

32,55 |

|

США / Канада |

9,02 |

8,35 |

10,86 |

11,08 |

1,20 |

1,33 |

1,02 |

0,98 |

|

США / Франция |

4,32 |

4,91 |

5,74 |

6,56 |

1,33 |

1,34 |

16,73 |

17,98 |

|

США / Япония |

2,04 |

2,69 |

2,34 |

4,38 |

1,15 |

1,63 |

25,12 |

26,03 |

Источник: рассчитано авторами по данным World Bank.

Полученные значения отражают для стран–союзников США нелицеприятный факт: постепенное скатывание «райского сада» в неоколониализм и превращение этих стран в бесправных сателлитов США, находящихся под властью наднациональной элиты. Фактически эти страны превратились в источник силы США, утратив при этом свою идентичность и суверенность. Кроме того, данные таблиц 2 и 4 показывают лидерство России среди стран G7 (за исключением США) по большей части анализируемых показателей. Исключение составляет индекс технологического потенциала, но и здесь отставание России от американских сателлитов не выглядит непреодолимым.

Спецификой данного исторического момента является то, что происходит не просто смена гегемона, а переход от режима моноцентричности к многополярности, для которой характерна значимая роль не просто отдельных государств, а их союзов. Уже сегодня можно заметить четкие очертания нового режима, олицетворением которого является стремительно набирающее силу объединение стран БРИКС, в состав которого входит 10 стран и еще порядка 30 заинтересованы во вступлении в союз. На сегодняшний день членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, основавшие объединение в 2006 г., Южно–Африканская Республика, присоединившаяся в 2010 г., Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, ставшие членами БРИКС в 2024 г. Еще 13 стран, включая Турцию, состоящую в военно–политическом альянсе НАТО, получили статус государств–партнеров БРИКС по итогам прошедшего в октябре 2024 г. в Казани саммита БРИКС.

Формирующиеся альянсы меняют и стратегические дисбалансы сил, в свете которых не только США практически полностью теряют свои позиции как гегемона, но и вся «Большая семерка» (G7), длительное время олицетворявшая собой неформальное объединение мировых лидеров, стремительно проигрывает конкурентную борьбу (табл. 5).

Таблица 5

Относительные показатели потенциала союзов стран

|

Страны |

Население |

Экономический потенциал (ВВП) |

Технологический потенциал (душевой ВВП) |

Территориальный потенциал |

Военный потенциал (общий запас боеголовок)* |

||||

|

1991/2006 [I] |

2023 |

1991/2006 |

2023 |

1991/2006 |

2023 |

1991/2006 |

2023 |

2023 |

|

|

(Россия +Китай) / США |

5,14 |

4,64 |

0,39 |

1,50 |

0,08 |

0,32 |

2,81 |

2,73 |

1,32 |

|

БРИКС / G7 |

3,89 |

4,68 |

0,71 |

1,27 |

0,14 |

0,27 |

1,86 |

2,12 |

1,20 |

Источник: составлено авторами по данным World Bank и РБК* (https://www.rbc.ru/politics/27/11/2023/656436a69a794719a9ef7cd7). 1

Данные таблицы 5 наглядно показывают, что даже объединение двух стран (России и Китая) представляет собой серьезную угрозу мировому гегемону. Это во многом объясняет то противостояние, которое США развернуло против них: в то время как гегемон наращивал свой потенциал, в том числе и за счет ресурсов своих союзников, Россия и Китай, даже находясь в условиях постоянного прессинга и ограничений, не просто развивались, но и сокращали стратегическое отставание от страны–лидера. Альянс этих стран может стать для США просто катастрофическим, поскольку уже сейчас практически по всем рассматриваемым параметрам США кратно уступает союзу России и Китая. Единственный параметр, по которому альянс уступает США – это технологический потенциал, который в рамках данного исследования оценивался как душевой ВВП. Тем не менее, по данным таблиц 1 и 2 можно оценить, как быстро сокращается и этот разрыв: за три десятилетия Китай сумел сократить разницу с США с 22,26 раза до 3,33 раза; Россия за один только 2023 г. уменьшила отставание почти как за предыдущие 30 лет (1991 г. – 3,1; 2022 г. – 2,04; 2023 г. – 1,82). Итоговый индикатор соотношения потенциалов США и альянса Китая и России за рассматриваемый период снизился с 4,03 до 1,09, полностью ликвидировав стратегическое преимущество США.

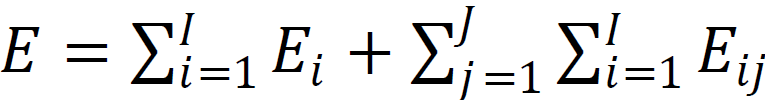

Необходимо отметить, что при оценке потенциала альянса России и Китая индексные показатели рассчитывались исходя из простого суммирования значений индикаторов по каждой стране, что с точки зрения современной трактовки теории систем является не совсем корректным. Согласно современным подходам, потенциал системы представляет собой не просто сложение двух составляющих, а синергетический эффект внутреннего эффекта (Е1, сумма индивидуальных результатов деятельности участников системы) и эмерджентного эффекта (Е2, результат от взаимодействия друг с другом элементов системы):

(1)

(1)

где Е – общий (системный) эффект, Еi – эффект от деятельности i–ого участника системы, Еij – потенциал взаимодействия i–го и j–го участников системы.

Определяющим в данном виде взаимодействия является эмерджентный эффект, поскольку именно от него зависит будет ли совокупный эффект больше внутреннего или меньше (Балацкий, 2020; Гусев и др., 2022). С учетом данного обстоятельства потенциал альянса России и Китая может оказаться значительно выше рассчитанного в данной работе и представлять еще более значимую угрозу для США. Очевидно, что такой расклад для гегемона является неприемлемым и даже экзистенциальным. Именно этим обусловлена та беспринципность, с которой ведет сражение Америка: она борется за свою гегемонию.

Однако шансов отстоять свое лидерство, судя по развернувшимся в мире процессам, у США практически не осталось, поскольку формирование различных союзов не ограничивается только объединением России и Китая, а приобрело поистине масштабный характер. Происходят такие страновые взаимодействия, которые некоторое время назад было сложно представить: между Россией и КНДР заключается договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, готовится договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном, Сирия возвращается в Лигу арабских государств, при содействии Китая восстанавливаются дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравии, лидеры Китая и Индии впервые с момента столкновения в долине Галван в 2020 г. пожимают руки друг другу, высказывая желание найти решение приграничного вопроса и установить добрососедские отношения, страна НАТО становится партнером БРИКС. При этом само объединение БРИКС становится центром нового мирового порядка.

Несмотря на наличие определенных проблем, связанных, например, с низким уровнем технологического потенциала, конкурентные преимущества БРИКС, объединившего почти половину населения Земли на принципах многополярного мира, достигли кратных значений и запустили процесс глобальной трансформации мирового порядка. Выход на мировую арену новых игроков и их альянсов связан с проявлением у них эффекта масштаба и попытками США сдержать их преимущество.

Заключение

События последних лет показали, что в мире набирает обороты геополитическая трансформация, которая сопряжена не просто со сменой мирового лидера, но и с глобальным политическим переустройством мира. Крушение моноцентричной системы с единственным лидером в лице США порождает обострение борьбы гегемона против стран, которые в своей политике стремятся отстоять свой политический суверенитет. Вместе с тем процесс распада моноцентричной системы является неизбежным в силу формирования и разрастания в период усиления власти гегемона альянса сил, способных ему противостоять.

Приведенные в статье расчеты показали, как менялись относительные показатели потенциала США по отношению к разным странам. Так, на фоне усиления стратегического преимущества гегемона относительно своих партнеров–сателлитов, происходило сокращение этого преимущества по отношению не только к Китаю, но и к России. Результатом тридцатилетнего ралли стало то, что Китайская Народная Республика по итоговому индикатору количественной оценки потенциалов двух стран полностью ликвидировала стратегическое преимущество США и на текущий момент стратегически уступает США только по значению технологического потенциала, обусловленного, скорее, существенным превышением численности китайского населения над американским, чем реальным технологическим отставанием.

Россия же, оказавшись в эпицентре происходящих сейчас событий, также сумела нарастить свой потенциал и несмотря на отсутствие стратегических преимуществ относительно США обладает потенциалом скрытых резервов и значительным эффектом масштаба для преодоления этого разрыва. Для достижения этой цели в ближайшие десятилетия России предстоит реализовать три четко выверенные и суверенные стратегии: демографическую, технологическую, экономическую. Задействовать свои резервы Россия может за счет грамотного выстраивания геополитических альянсов. Приведенные в работе расчеты показали, что уже сейчас альянс России и Китая является существенной угрозой гегемону, стратегически превосходящим его практически по всем показателям. Именно это делает эти две страны ключевыми противниками США в противостоянии, которое происходит в мире в настоящее время.

Однако это далеко не единственный альянс, который выстраивает сегодня Россия. Переосмысливая свои стратегические приоритеты, России формирует союзы со странами, стратегия развития которых многие годы формировалась под жестким прессингом гегемона, что, с одной стороны, существенно мешало их развитию, но, с другой стороны, позволило пойти по пути самостийности, сохранить свой суверенитет и вопреки оказываемому давлению нарастить свой военный, экономический и научный потенциал (например, Иран, Северная Корея). Альянс с Россией может позволить не только России эффективно задействовать свои резервы, но и этим странам занять новые позиции на геополитической карте мира.

Создание эффективных альянсов в настоящее время является стратегическим направлением меняющегося миропорядка, поскольку подобные союзы позволят странам от управляемого развития перейти к самостийному (естественному), основанному на принципах суверенитета и ориентированному на собственные интересы. Наиболее ярким примером подобного альянса является БРИКС – союз, основанный Бразилией, Россией, Индией и Китаем, объединивший почти половину населения Земли и более трети мирового ВВП. Эффективность взаимодействия стран внутри создаваемых альянсов и определит будущее человечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/REFERENCES

Арриги Дж. (2009). Послесловие ко второму изданию «Долгого двадцатого века». Прогнозис 1(17): 34–50. [Arrighi, G. (2009). Afterword to the second edition of the “Long Twentieth Century”. Prognozis 1(17): 34–50. (In Russian).]

Балацкий Е.В. (2024). Феномен стратегических преимуществ в XXI веке. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 17(4): 39–57. [Balatsky, E.V. (2024). The phenomenon of strategic advantages in the 21st century. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast 17(4): 39–57. (In Russian).] DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.2

Балацкий Е.В. (2022). Россия в эпицентре геополитической турбулентности: накопление глобальных противоречий. Экономические и социальные перемены факты, тенденции, прогноз 15(4): 42–59. [Balatsky, E.V. (2022). Russia in the epicenter of geopolitical turbulence: Signs of eventual domination. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast 15(5): 33–54. (In Russian).] DOI: 10.15838/esc.2022.4.82.3.

Балацкий Е.В. (2020). Учение о неэргодичности социального мира. Мир России 29(1): 174–193. [Balatsky, E. (2020). The doctrine of the non–ergodicity of the social world. Mir Rossii 29(1): 174–193. (In Russian).] DOI: 10.17323/1811–038X–2020–29–1–174–193

Балацкий Е.В. (2018). Ущерб России от международных санкций: переосмысливая факты. Мир новой экономики 12(3): 36–45. [Balatsky, E.V. (2018). Russia’s damage from international sanctions: rethinking the facts. Mir novoi ekonomiki = Word of the new economy 12(3): 36–45. (In Russian).] DOI: 10.26794/2220–6469–2018–12–3–36–45.

Балацкий Е.В. (2014). Предпосылки глобальной геополитической инверсии. Terra Economicus 12(3): 15–28. [Balatsky, E.V. (2014). Presuppositions of Global Geopolitical Inversion. Terra Economicus 12(3): 15–28. (In Russian).]

Валлерстайн И. (2006). Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего. 248 с. [Wallerstein, I. (2006). World–Systems Analysis: An Introduction. Moscow: Territoriya budushchego. 248 p. (In Russian).]

Ганоцкий Г.О., Рыбина А.К., Григорьева О.В. (2023). Ключевые факторы успешного стратегического управления организацией: анализ и применение конкурентных преимуществ. Вестник Санкт–Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки (4): 33–39. [Ganotskiy, G.O., Rybina, A.K., Grigorieva, O.V. (2023). Key Factors of Successful Strategic Management of an Organization: Analysis and Application of Competitive Advantages. Vestnik of St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 3. Economic, humanitarian and social sciences (4): 33–39. (In Russian).] DOI: 10.46418/2079–8210_2023_4_5.

Громова М.А. (2019). Источники конкурентного преимущества фирм: взгляд школ стратегий. Наука и техника 18(1): 82–88. [Hromava, M.A (2019). Sources of Company’s Competitive Advantages: Outlook of Strategy Schools. Science and Technique 18(1): 82–88. (In Russian).] DOI: 10.21122/2227–1031–2019–18–1–82–88.

Гусев А.Б., Юревич М.А., Екимова Н.А., Адвокатова А.С. (2022). Постсоветское пространство 30 лет спустя: самостоятельность vs синергия. Terra Economicus 20(2): 21–39. [Gousev, A.B., Yurevich, M.A., Ekimova, N.A., Advokatova, A.S. (2022). Post–Soviet space thirty years on: Independence vs synergy. Terra Economicus 20(2): 21–39. (In Russian).] DOI: 10.18522/2073–6606–2022–20–2–21–39.

Катькало В.С. (2003). Исходные концепции стратегического управления и их современная оценка. Российский журнал менеджмента (1): 7–30. [Katcalo, V.S. (2023). Initial concepts of strategic management and their contemporary assessment. Russian Management Journal (1): 7–30. (In Russian).]

Красильщиков В.А. (2020). Можно ли повторить опыт Восточной Азии? Внешние факторы восточноазиатского «чуда». Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право 13(3): 7–26. [Krasilshchikov, V.A. (2020). Is It Possible to Repeat the Experience of East Asia? The External Factors of East Asian ‘Miracle’. Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law 13(3): 7–26. (In Russian).] DOI: 10.23932/2542–0240–2020–13–3–1.

Красильщиков В.А. (2003). Азиатские «тигры» и Россия: страшен ли бюрократический капитализм? Мир России 12(4): 3–43. [Krasilshchikov, V.A. (2003). Asian “tigers” and Russia: Is bureaucratic capitalism scary? Universe of Russia 12(4): 3–43. (In Russian).]

Левин С.Н., Саблин К.С. (2021). Догоняющее развитие vs. опережающее развитие: от теоретических моделей к практикам государства развития. Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 12(4): 60–70. [Levin, S.N., Sablin, K.S. (2021). Catch–up development vs. forward–looking development: From theoretical models to developmental state practices. Journal of Economic Regulation 12(4): 60–70. (In Russian).] DOI: 10.17835/2078–5429.2021.12.4.060–070.

Лин М.Т.М. (2022). Стратегический альянс как способ достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Стратегия бизнеса 10(7): 180–184. [Lin, M.T.M. (2022). Strategic Alliance as a Way to Achieve Sustainable Competitive Advantage. Business Strategies 10(7): 180–184. (In Russian).] DOI: 10.17747/2311–7184–2022–7–180–184.

Новиков И.А., Лихарева Н.Д. (2020). Географическая направленность экспорта: взгляд за пределы гравитационной модели (на примере четырех «азиатских тигров»). Азиатско–Тихоокеанский регион: экономика, политика, право 22(3): 33–50. [Novikov, I.A., Likhareva, N.D. (2020). Geographical Orientation of Export: Looking Beyond the Gravity Model (The Example of Four “Asian Tigers”). Pacific RIM: Economics, Politics, Law 22(3): 33–50. (In Russian).] 10.24866/1813–3274/2020–3/33–50.

Обыденов А.Ю. (2016). Стратегическое конкурентное преимущество: ресурсно–институциональный взгляд. Российский журнал менеджмента 14(1): 87–110. [Obydenov, A.Yu. (2016). Strategic Competitive Advantage: Resource and Institutional Approach. Russian Management Journal 14(1): 87–110. (In Russian).]

Algarni, M.A., Ali, M., Leal–Rodnguez, A.L., Albort–Morant, G. (2023). The differential effects of potential and realized absorptive capacity on imitation and innovation strategies, and its impact on sustained competitive advantage. Journal of Business Research 158: 113674. DOI: 10.1016/j.jbusres.2023.113674.

Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion. N.Y.: McGraw Hill Book Co. 241 p.

Arrighi, G. (2010). The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times. N.Y.: Verso, 2010. 432 p.

Barney, J.B. (2001). Resource–based theories of competitive advantage: A ten–year retrospective on the resource–based view. Journal of Management 27(6): 643–650. DOI: 10.1016/S0149–2063(01)00115–5.

Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press. 463 p.

Hunt, S.D., Menon, A. (1995). Metaphors and competitive advantage: Evaluating the use of metaphors in theories of competitive strategy. Journal of Business Research 33(2): 81–90. DOI: 10.1016/0148–2963(94)00057–L.

Learned, E.A., Christensen, C.R., Andrews, K.R., Guth, W.D. (eds). (1965). Business Policy: Texts and Cases. Homewood: Richard D. Irwin. 1046 p.

Sachs, J.D. (2020). The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions. N.Y.: Columbia University Press. 280 p.

Stratopoulos, T.C., Wang, V.X. (2022). Estimating the duration of competitive advantage from emerging technology adoption. International Journal of Accounting Information Systems 47: 100577. DOI: 10.1016/j.accinf.2022.100577.

Weerawardena, J., O’Cass, A. (2004). Exploring the characteristics of the market–driven firms and antecedents to sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management 33(5): 419–428. DOI: 10.1016/j.indmarman.2003.07.002.

Wong, D.T.W., Ngai, E.W.T. (2023). The impact of advanced manufacturing technology, sensing and analytics capabilities, and planning comprehensiveness on sustained competitive advantage: The moderating role of environmental uncertainty. International Journal of Production Economics 265: 109007. DOI: 10.1016/j.ijpe.2023.109007.

[I] Относительные показатели потенциала США и союза России и Китая приведены на 1991 г, стран БРИКС и G7 - на 2006 г.

Официальная ссылка на статью:

Екимова Н.А., Гаганов А.Е. Геополитические альянсы в контексте феномена стратегических преимуществ // «Journal of Economic Regulation», 2024, Т. 15, №4. С. 31–41.