1. Введение

В настоящее время в социальных науках формируется понимание глубинных основ возникновения и разрушения таких крупных социальных организмов, как государства. Как правило, продвижение в указанном направлении предполагает работы, охватывающие большие исторические периоды и раскрывающие тонкости социальной механики государств. В той или иной степени прояснению вопросов рождения и угасания экономической и политической активности государств посвящено множество научных бестселлеров последних десятилетий. Совсем недавно к их числу добавилась еще одна знаковая работа – книга Петра Турчина (Турчин, 2024). Как это традиционно характерно для западных научных бестселлеров, монография Турчина основана на многолетнем исследовательском опыте автора и предъявляет читателю массу неожиданных, но строго выверенных фактов и когнитивных схем. В этом смысле можно говорить, что рассматриваемая книга займет достойное место в ряду самых значительных монографий социальной направленности, чем и оправдывается то внимание, которое ей будет уделено в данной статье.

В связи со сказанным цель статьи состоит в рассмотрении основополагающих идей концепции Турчина, их преломлении к насущным проблемам современности и структурном представлении для удобства последующего использования. Одновременно с этим некоторые идеи и положения новой концепции будут конкретизированы и дополнены когнитивными элементами, делающими ее более полной и операциональной. Методологической основой исследования является теория элит, а инструментальной – теория производственных функций.

2. Элиты и их роль в политической системе: обзор основных идей

С некоторой долей условности, но все–таки можно утверждать, что первые зрелые идеи о взаимной роли элит и масс принадлежат Арнольду Тойнби: «Короче говоря, нормальная модель социальной дезинтеграции представляет собой раскол разрушающегося общества на непокорный бунтарский субстрат и все менее и менее влиятельное правящее меньшинство. Процесс разрушения не проходит ровно: он движется прыжками от мятежа к объединению и снова к мятежу» (Тойнби, 2011, с. 21). Тем самым крушение государства происходит путем распада общества на две все менее связанные между собой группы – элиты (правящее меньшинство) и массы (непокорное большинство). Тем самым вопросы политической нестабильности так или иначе сводятся к взаимодействию элит и масс.

Следующий заметный шаг был сделан Дароном Аджемоглу (Daron Acemoğlu) и Джеймсом Робинсоном (James Robinson). Так, в своем первом бестселлере они предложили теорию инклюзивных институтов, которая поднимает вопрос о вертикальной «проницаемости» элит и социальных каналах проникновения в нее лучших представителей масс (Аджемоглу, Робинсон, 2015). Если проницаемость элит ликвидируется посредством установления экстрактивных институтов, закрывающих доступ массам в высшие эшелоны власти, государство оказывается не в состоянии поддерживать долговременный экономический рост и технологический прогресс и, как правило, движется к состоянию политической нестабильности. Аналогичные идеи высказывались Дугласом Нортом (Douglass North) и его коллегами (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011; Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст, 2012).

Во втором бестселлере Аджемоглу и Робинсон раскрывают механизм горизонтального противоборства элит и масс, в ходе которого образуется так называемый узкий коридор в координатах силы двух социальных групп, внутри которого возможно достижение политического равновесия в форме Обузданного Левиафана; выход за пределы пресловутого узкого коридора чреват политической напряженностью и нестабильностью (Аджемоглу, Робинсон, 2021). Тем самым Аджемоглу и Робинсон рассмотрели вертикальные и горизонтальные взаимодействия элит и масс с обозначением важных вех на этом пути.

Несколько ранее Петр Турчин (Peter Turchin) и Сергей Нефедов (Sergey Nefedov) осуществили более пристальное рассмотрение размера и качества элит в контексте вековых циклов политической нестабильности (Turchin, Nefedov, 2009; Турчин, 2020). Важными элементами этого исследования явилось два результата: принцип перепроизводства элиты, в соответствии с которым в обществе периодически происходит чрезмерное увеличение социальной группы элитариев; явление асабии, под которым понимается коллективная солидарность группы элит. Тем самым в фокусе внимания оказалась группа элит, способная сильно меняться со временем как в количественном, так и в качественном отношении.

Последним и вполне логичным шагом в череде исследований элит явилась рассматриваемая ниже книга Турчина, в которой группа элит расщепилась на две подгруппы – власть предержащую политическую элиту и контрэлиту, обладающую богатством и влиянием, но не имеющей доступа к политическим решениям (Турчин, 2024). С этого момента социальная механика дополнилась внутригрупповыми взаимодействиями применительно к группе элит. Более подробный анализ указанных процессов будет дан ниже.

Забегая вперед, укажем, что в последнее время появились работы, дополняющие концепцию Турчина. Так, в работе (Balatsky, 2024) идея элит и масс спроецирована на мирохозяйственную систему «центр–периферия», построены эконометрические модели, основанные на постулатах функции Финдли–Уилсона (Findlay, Wilson, 1984) и подтверждающие работоспособность теории; кроме того, рассмотрен вопрос о влиянии расширения экономической системы на эффективность системы государственного управления и политических элит в терминах теории эрозии институтов (Balatsky, 2023). В работе (Ekimova, 2024) введено различие между национальными и наднациональными элитами, интересы которых локализуются или не локализуются внутри страны происхождения соответственно, и показано, что крах государственности почти всегда происходит в период правления наднациональных элит. С учетом перечисленных дополнений можно говорить о некоторой логической законченности теории элит Турчина.

3. Клиодинамика власти: общая структурная схема

Петр Турчин ввел в обиход специальный новый термин – клиодинамика, под которым понимается некая междисциплинарная научная область, занимающаяся установлением закономерностей в протекании исторических процессов и раскрывающая механизм регулярного повторения конструктивных и деструктивных этапов в жизни государств. Хотя в адрес клиодинамики высказывается множество скептических тезисов, ее критики не могут предложить удовлетворительной альтернативы. В связи с этим рассмотрим основные элементы концепции Турчина, раскрывающей источники и движущие силы политических катаклизмов в государствах разных исторических периодов.

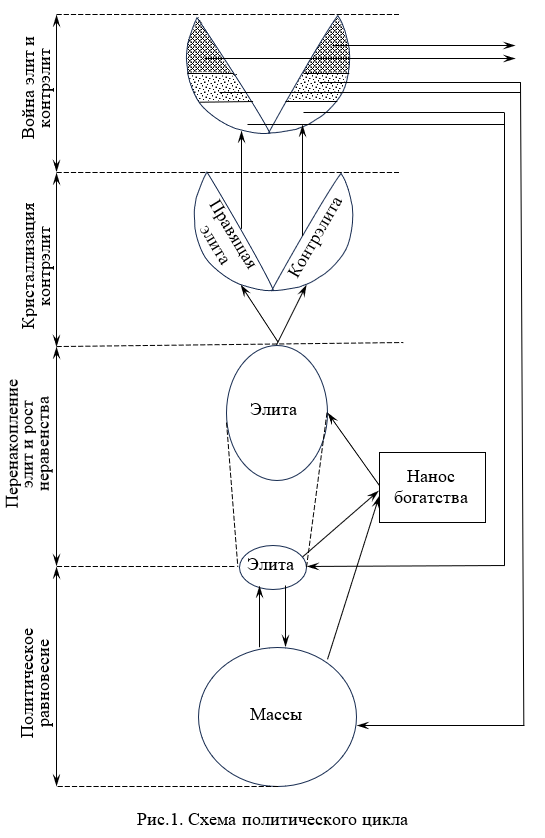

Разворачивание этапов политического цикла основано на взаимодействии двух больших социальных групп – элит и масс (простолюдинов). Элиты представляют собой группу власть предержащих лиц, участвующих в принятии политических (государственных) решений; к массам относится все остальное население страны. В состоянии политического равновесия каждая группа занята своим делом и лишь изредка между ними происходит взаимный обмен – наиболее преуспевающие представители масс пополняют ряды элит, а неудачники из среды элит опускаются в разряд простолюдинов (рис. 1).

Следующий этап начинается с запуска так называемого насоса богатства, который аккумулирует общественные доходы и перераспределяет их в пользу представителей масс. Понятие насоса богатства представляет собой некую удобную метафору, под которой понимается любой социальный механизм, способствующий обогащению новых членов общества. Надо сказать, что этот логический ход в теории Турчина является вполне естественным и типичным для работ экономической направленности. В этой связи укажем на концепцию Черных Лебедей Н. Талеба, который для ее построения также пользуется метафорой генератора событий, под которым понимается стихийный процесс появления событий с разными свойствами (Талеб, 2009). Оба метафорических понятия являются трансцендентными по своей сути, ибо мы не имеем о них ясного представления и не можем не только управлять ими, но и серьезно влиять на них. В более ранней традиции подобная метафора была введена А. Смитом в форме невидимой руки рынка (Смит, 2022). В этом смысле Н. Талеб и П. Турчин являются продолжателями классической традиции, заложенной еще на этапе создания ранних текстов политической экономии.

Как правило, насос богатства «включается» в периоды неких больших социальных сдвигов, в том числе при формировании новых технологий широкого применения и суботраслей. Например, распространение персональных компьютеров и их программного обеспечения привело к становлению новых суботраслей, глобальных компаний с гигантскими доходами их руководителей и т.п.

Со временем насос богатства приводит к феномену перенакопления элит, когда исходная численность элит увеличивается кратно – в 3–4 раза. Однако этот процесс наталкивается на системные ограничения – число лиц, задействованных в принятии государственных решений, как правило, остается относительно стабильным и не может заметно увеличиваться. В связи с этим разросшаяся масса элит претерпевает дифференциацию вплоть до раскола на две враждебные подгруппы – правящую элиту и контрэлиту, которая обладает богатством и определенным влиянием, но непосредственно не участвует в принятии политических решений (рис. 1). На этом этапе политического цикла элиты утрачивают свойство асабии, под которым понимается коллективная солидарность социальной группы и связанная с ней способность к совместным коллективным действиям. Дальнейший этап политического цикла связан с откровенной войной элит и контрэлит, в результате которой исходная численность элит восстанавливается, равно как восстанавливается и политическая стабильность. При этом сама война элит приводит к образованию трех подгрупп как среди элит, так и контрэлит: представители элит, которые сохраняют свое положение в политической системе, и представители контрэлит, которые входят в состав правящей элиты (на верхней части на рис. 1 они показаны белым цветом); проигравшие политическую конкуренцию лица из числа элит и контрэлит, которые лишаются своих привилегий – как управленческих, так и доходных, после чего мигрируют в среду простолюдинов и пополняют массы (на верхней части на рис. 1 они показаны светлой штриховкой); представители элит и контрэлит, которые подвергаются физическому истреблению в результате развернувшейся политической борьбы (на верхней части на рис. 1 они показаны более темной штриховкой; стрелки, направленные вправо, подчеркивают их физическое выбытие из социальной системы). На этом политический цикл завершается с восстановлением исходных количественных параметров элит и масс с последующей политической стабилизацией.

Как это ни парадоксально, но рассмотренными пассажами практически исчерпывается сущность новой теории элит и политической нестабильности. Вместо сложного набора причинно–следственных связей нам предлагается максимально простая аналитическая схема внутригрупповой борьбы элит, которая имеет универсальный характер и периодически воспроизводится в истории человечества с небольшими событийными аранжировками.

Конечно, к сказанному необходимо добавить очевидные фрагменты социальной динамики. Например, действие насоса богатства в пользу обогащения контрэлит имеет свою оборотную сторону – обнищание масс. Данное обстоятельство создает плодородную почву для радикализации общественных настроений, а контрэлиты выступают организующей силой, использующей недовольство масс в своей борьбе с правящими элитами. Однако это уже стандартная схема, которая типична для всех политических теорий.

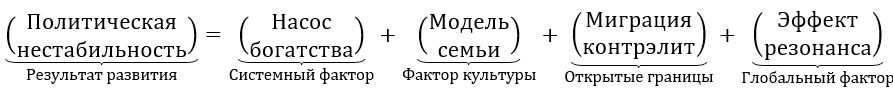

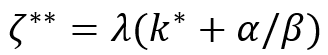

Гораздо более интересной становится схема Турчина при рассмотрении динамических (циклических) закономерностей периодов политической нестабильности. Следуя логике автора, исторические колебания фаз дезинтеграции государств можно представить следующей универсальной структурной моделью:

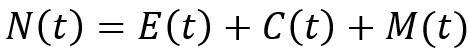

(1)

(1)

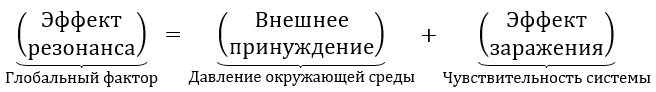

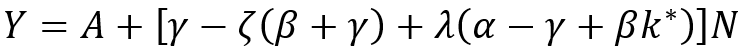

где эффект резонанса в свою очередь представлен двумя слагаемыми:

(2)

(2)

Согласно теории Турчина, появление периодов обострения политической конфронтации, как уже говорилось, в определяющей степени зависит от трансцендентного фактора в форме насоса богатства (первое слагаемое в правой части (1)). Однако этот фактор определяет общий поток событий, своеобразный исторический тренд, тогда как частота их наступления детерминируется другими группами причин. Среди них – специфическая модель семьи, определяющая скорость воспроизводства класса элит (второе слагаемое в правой части (1)). В данном случае речь идет о рождении наследников у представителей правящего класса. Турчин особо выделяет моногамные (европейские, христианские) и полигамные (ближневосточные и азиатские, мусульманские) модели семьи. Если в первом типе семьи наследниками являются только дети от одной законной жены, то во втором типе – дети от разрешенных по закону четырех жен и от всех наложниц. Прямым следствием такого различия в моногамных и полигамных семьях становится разная продолжительность цикла политической стабильности: в первых он в 3–4 раза длиннее, чем во-вторых.

Второй детерминантой частоты циклов политической нестабильности выступает миграция контрэлит (третье слагаемое в правой части (1)). Дело в том, что иногда накопленная контрэлита может перемещаться в соседние страны и тем самым ослаблять и отдалять периоды политических конфликтов в государствах своего происхождения, где уже накопились внутриэлитные противоречия. И наоборот, в странах, в которые извне «вливаются» инородные элиты, может ускориться наступление политических катаклизмов. В этом пункте теория Турчина почти полностью смыкается с концепцией А. Хиршмана «Выход–Голос–Верность», что говорит о ее соответствии классическим трендам экономической мысли (Хиршман, 2009).

Третьим фактором циклов политической нестабильности оказывается эффект резонанса (четвертое слагаемое в правой части (1)). Под данным эффектом понимается способность систем, находящихся рядом, синхронизировать свои политические циклы. Этот эффект характерен как для механических, так и для социальных систем и, строго говоря, не имеет тривиального объяснения, тем самым попадая в разряд трансцендентных явлений типа насоса богатства, невидимой руки рынка и т.п. Тем не менее эффект резонанса имеет две составляющие, которые проливают свет на его природу (равенство (2)). Первая из них представляет собой внешнее принуждение, возникающее под воздействием внешней силы, например, климата (первое слагаемое в правой части (2)). Так, колебания мирового климата могут ускорять наступление катастрофических событий в странах, где еще не до конца сформировались условия для социальных революций, и наоборот, тормозить подобные события в странах, где такие условия уже давно созрели. Причем внешние «подталкивания» могут происходить случайным образом, ибо они лишь синхронизируют циклические тенденции в разных странах, а не вызывают сами циклы: ускоряя или замедляя наступление событий, они не выступают в качестве их источника.

Вторая составляющая эффекта резонанса представлена эффектом заражения, под которым понимается эпидемическое распространение инфекций или неких политических настроений в сопряженных странах (второе слагаемое в правой части (2)). Например, вспышки чумы в странах Европы в XIV и XVII веках совпали с общим кризисом на континенте. Волна политической эпидемии «арабской весны» охватила Тунис, Алжир, Иорданию, Оман, Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн, Сирию, Йемен, Судан, Ирак, Ливию, Кувейт, Джибути, Западную Сахару, Марокко, Буркина–Фасо, Сомали, Азербайджан, Ливан, Палестина и Израиль в течение 2010–2011 гг.

Однако все рассмотренные элементы социальной механики рождения политических конфликтов не нарушают главного вывода: дестабилизация порождается непомерным ростом численности контрэлиты и ее доходов, а стабилизация ситуации требует ликвидации – путем физического уничтожения или социальной маргинализации – пресловутой контрэлиты. Все остальные факторы ответственны лишь за приближения или отдаление момента социального взрыва.

Если же подвести итог рассмотренной схемы, то он выглядит следующим образом. Структурные изменения в системе «создают» и «включают» насос богатства, который выступает драйвером политической нестабильности и внутригрупповой борьбы; логика этого процесса раскрыта на рис. 1. Когда же насос богатства уже в достаточной степени «накачал» политическое напряжение в системе, вступают в действие факторы, определяющие момент старта политических конфликтов и отчасти их масштаб. Логика этих событий отражена в формулах (1) и (2). После перестройки социальной системы и восстановления политического порядка начинается период благоденствия государства вплоть до следующего цикла «включения» насоса богатства.

4. Пассионарность, сложность, эволюция: новое прочтение и современные интерпретации

Хотя, на первый взгляд, может показаться, что новая теория вносит мало нового в современное социальное знание, это не совсем так. В этой связи следует остановиться на четырех обстоятельствах, продуцирующих новое прочтение прежних представлений о гибели государственности и их политической дезинтеграции, а также о преобразовании государств в новое качество.

Первый аспект связан с новым звучанием теории хаоса (сложности). Так, теория элит демонстрирует нам, что в процессе развития системы некоторые ее элементы могут самостийно гипертрофироваться и тем самым нарушать исходную структуру социума с последующей утратой его функциональности. Иными словами, некая недопустимая деформация внутреннего строения общества выступает в качестве исходной причины и движущей силы всей последующей динамики социальной системы, направленность которой определяется ее стремлением восстановить нарушенное структурное равновесие и соответствующие ей функциональные свойства. В данном случае мы имеет дело с самообусловленным развитием социальной системы, что, вне всякого сомнения, является большим теоретическим достижением, ибо не «сбрасывает» основополагающие эффекты на внешние источники и обстоятельства. Развитие общества само по себе рано или поздно приводит к появлению насоса богатства, провоцирующего нарушение структурного равновесия и конфликты внутри системы; возникший в ходе таких трансформаций хаос может привести к крушению исходной политической целостности (государства), но может быть и успешно преодолен с восстановлением социального порядка. «Самоочищение» системы происходит за счет крайне бескомпромиссного «секвестирования» того гипертрофированного социального элемента (элиты), который вызвал системный сбой. В данном случае пресловутый принцип бритвы У. Оккама (William Ockham) выполнен безупречно – никакие лишние сущности не привлекаются для объяснения исторической динамики.

Второй аспект связан с новым прочтением теории пассионарности, которая берет начало в работах Л.Н. Гумилева (Гумилев, 2016), а с учетом идей А. Тойнби относительно цивилизационного драйвера «Вызов–Ответ» (Тойнби, 2011) и Н. Талеба относительно эффекта гиперкомпенсации (Талеб, 2014) сегодня приняла форму структурной модели эволюционного скачка (Balatsky, 2022). Однако, помимо всего указанного, теперь мы стоим перед важным научным уточнением, которое трудно переоценить: потенциал пассионарности нации сосредоточен не столько в массах, сколько в элитах. Несложные рассуждения позволяют осознать очевидность данного факта. Во-первых, модель А. Тойнби «Вызов–Ответ» приложима преимущественно к элитам, а не к массам. Во-вторых, эффект гиперкомпенсации Н. Талеба применительно к отдельной стране реализуется системой государственного управления, следовательно, властными элитами. В-третьих, представители элит по определению являются пассионариями нации: «молодые» или новые элитарии (в первом поколении) являются выходцами из масс, которым благодаря их энергии и повышенной жизнеспособности удалось преодолеть межклассовые барьеры; позиции «старых» (наследственных) элитариев также подвергаются постоянным испытаниям и их удержание требует изрядной силы и энергии. Тем самым пассионарность как некое свойство личности отнюдь не равномерно распределена между всеми членами крупного социума (государства), а локализована преимущественно в группе элит. Разумеется, это не означает, что среди простолюдинов нет пассионариев, отнюдь: просто среди них это качество встречается на порядки реже, чем среди элит. Следовательно, рождение пассионарности как системного явления происходит в кругах элит и уже оттуда распространяется на всю нацию с той или иной степенью полноты. Особо подчеркнем, что борьба между отдельными субъектами имеет место как внутри элит, так и внутри масс, однако элиты несут в себе организационный потенциал, который способен преобразовать бытовую «грызню» индивидуумов в поступательное эволюционное развитие социальной системы.

Третий аспект связан с иным восприятием роли экономики и институтов, посредниками между которыми выступают элиты. Речь идет о том, что национальная экономика является крайне динамичной сущностью, способной к саморазвитию и самоподдерживающемуся росту, тогда как институты как формальные и неформальные поведенческие нормы выступают в качестве консервативной составляющей государства. Это означает, что по мере укрупнения и усложнения экономической системы государственные институты постепенно теряют свою эффективность или, иными словами, претерпевают своеобразную эрозию (Balatsky, 2023). Эта идея в излишне радикальной форме была высказана К. Марксом в форме закона соответствия производительных сил производственным отношениям (Маркс, Энгельс, 1960). Если исходить из очевидной аналогии производственных технологий и институтов как неких социальных технологий, то здесь просматривается преемственность с идеей «созидательного разрушения» Й. Шумпетера (Шумпетер, 2008). В данном случае экономический рост выполняет эту двойственную функцию: с одной стороны, девальвирует и отрицает старую институциональную систему, с другой – предъявляет спрос на совершенно новые институты. Отсюда вытекает справедливость парадокса В.М. Полтеровича: важнейшим фактором экономического роста является сам рост (Полтерович, 2002). Однако на стадии отрицания старых институтов действует другое правило: могильщиком экономического роста является сам рост (Balatsky, 2023). Несоответствие усложнившейся экономической системы и устаревших институтов проецируется в кризис управления и конфликт между элитами и контрэлитами. Если этот конфликт благополучно разрешается, то новая элита выстраивает новые институты (или основательно перестраивает старые) и упорядочивает социальную жизнь; в противном случае государственная целостность может нарушиться с последующим построением совершенно новых государственных образований на месте прежних. Таким образом, вызов старым институтам и элитам идет со стороны непрерывной эволюции экономической системы, а проводником системного недовольства выступают контрэлиты, вступающие в борьбу за власть с укоренившимся правящим классом.

Четвертый аспект теории элит связан с существенной корректировкой роли инклюзивных и экстрактивных институтов, действие которых оказывается нетривиальным. Например, в соответствии с теорией Аджемоглу–Робинсона, элиты утрачивают свою эффективность из-за перерастания инклюзивных экономических и политических институтов в экстрактивные с присущей этому процессу блокировкой вертикальных социальных лифтов (Аджемоглу, Робинсон, 2015). С формальной точки зрения это соответствует резкому падению отдачи от деятельности элит в соответствующей макроэкономической функции (Balatsky, 2024). Однако социальная механика такого падения эффективности элит оказывается не до конца проясненной. Кроме того, такие блокировка вертикальной диффузии между элитами и массами должны приводить к длительной депрессии, но не к политическим переворотам. Последние же, согласно теории Турчина, возникают только в случае проникновения изрядного количества представителей масс в среду элиты, что является возможным только при наличии инклюзивных институтов. На первый взгляд, возникает логическое противоречие в двух теориях, однако было бы грубой ошибкой акцентировать внимание на их противопоставлении. Гораздо правильнее рассмотреть механизм их комплементарности, который можно представить следующим образом.

Инклюзивные институты ни в коем случае не гарантируют политического спокойствия. Наоборот, они позволяют в определенный момент времени «включиться» насосу богатства с последующим перенакоплением элит, образованием контрэлит и внутригрупповой борьбой. Позитивным следствием такой экономической свободы является технологический прогресс, разнообразный ландшафт отечественных компаний и активный экономический рост; платой за эти блага становится завершение политического цикла жестким столкновением элит и контрэлит. Если же вместо инклюзивных институтов в стране устанавливается экстрактивный режим, то это означает вялый экономический рост и технологический прогресс в долгосрочном периоде, но одновременно и невозможность формирования политической оппозиции в форме контрэлит. Однако в этом пункте может возникать развилка, которая с течением времени становится все более вероятной. Например, даже в условиях экономической стагнации возникают теневые и откровенно криминальные виды бизнеса, способствующие формированию контрэлиты. Достаточно вспомнить, как в США времен Великой Депрессии наживались частные состояния на бутлегерстве благодаря «сухому закону»; позже многие состояния легализовались и «перелились» в другие виды бизнеса. В позднем СССР экстрактивные экономические институты породили теневой сектор со своей полукриминальной элитой, а перестройка и экономические реформы 1985 г. привели к выходу многих дельцов из тени и появлению новых магнатов. Таким образом, длительная чрезмерная экстрактивность институтов рано или поздно приводит к послаблениям, возникновению насоса богатства и взрывному образованию контрэлит. В этом и состоит диалектика инклюзивных/экстрактивных институтов и контрэлит.

Рассмотренные аспекты теории Турчина, с одной стороны, не противоречат академическим традициям экономической науки и тем самым не нарушают преемственности в рассмотрении социальных процессов, с другой стороны, заполняют некоторые пробелы в традиционном знании, вводя дополнительные элементы и этапы исторической динамики.

5. Макроэкономическая модель контрэлит

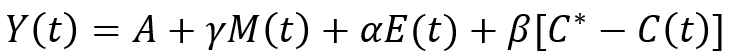

Относительно недавно была предложена простая макроэкономическая модель элит, которая развивала идеи Турчина в рамках аппарата производственных функций (Balatsky, 2024). Анализ модели показал, что рост размера группы элиты сам по себе не способен оказать сильное отрицательные воздействие на траекторию экономического роста. Это означает, что истинным источником сбоев в государственности является снижение качества элит, а не простой рост их численности. Однако в указанной модели отсутствовала подгруппа контрэлит, которая в нынешней версии теории Турчина имеет решающее значение для исторической динамики. В связи с этим для лучшего понимания движущих сил этой концепции постараемся учесть отмеченное обстоятельство, для чего рассмотрим простую макроэкономическую модель, состоящую из простейшей линейной производственной функции и баланса населения:

(3)

(3)

(4)

(4)

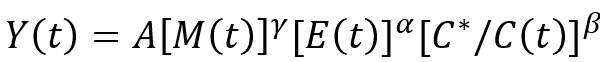

где Y – объем произведенного ВВП; E – численность правящей элиты; C – численность контрэлиты; M – численность масс (простолюдинов); N – численность населения страны; A, α, β и γ – параметры линейной зависимости.

Уравнение (3) описывает создание ВВП за счет управленческих усилий правящей элиты, работы масс и деятельности контрэлит. Некоторая специфика характерна для группы контрэлит, которые, будучи немногочисленными, создают конкурентную среду для правящих элит и тем самым повышают качество управленческих решений, однако, становясь слишком многочисленной, группа контрэлит начинает бескомпромиссно бороться за власть и тем самым расшатывает всю систему государственного управления и снижает эффективность правления элит. Критическая величина контрэлит C*=k*E разделяет режимы конструктивного и деструктивного их влияния на систему управления, где k* – граница деструктивного роста контрэлит, определяемая как критическая доля контрэлит к численности правящей элиты: при C<C* наличие контрэлит содействует экономическому росту, а при C>C* – сдерживает его.

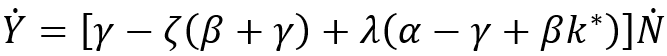

Если ввести структурные параметры в виде доли элит λ=E/N и контрэлит ζ=C/N в общей численности населения, а также предположить их неизменность во времени, то производственную функцию (3) можно переписать с учетом баланса труда (4) следующим образом:

(5)

(5)

Тогда совместная динамика экономического и демографического роста будет описываться простейшим уравнением:

(6)

(6)

Из формулы (6) видно, что при росте населения dN/dt>0 экономический рост dY/dt>0 имеет место при выполнении структурного условия ζ<ζ*, где ζ* – верхняя граница доли контрэлит в общем балансе населения:

(7)

(7)

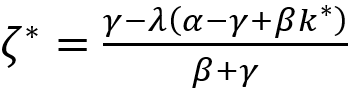

Если отвлечься от влияния масс, ограничившись случаем, когда элиты и контрэлиты уравновешивают влияние друг друга на экономическую активность, то несложно вывести еще одну границу доли контрэлит:

(8)

(8)

Можно сказать, что ζ* – граница допустимости роста контрэлит 1–го рода, а ζ** – граница допустимости роста контрэлит 2–го рода: ζ**> ζ*. Граница второго рода (ζ**) предполагает предел роста контрэлит, при котором взаимная борьба двух элитных сословий еще не начинает оказывать общего отрицательного влияния на экономический рост. Если же эту границу перейти, то экономический рост еще некоторое время будет продолжаться за счет позитивного влияния масс, которые, несмотря на внутриэлитную борьбу, заняты созидательным трудом. Однако при превышении границы первого рода (ζ*) экономический рост становится невозможным и сменяется производственной рецессией.

Формулы (7) и (8) недвусмысленно показывают, что количество и качество элитных групп сопрягаются в едином процессе и не могут быть рассмотрены отдельно. Например, граница роста контрэлит 2-го рода определяется не только размером правящей элиты, но и соотношением в эффективности обеих элитных групп (коэффициент α/β). Граница роста контрэлит 1-го рода зависит еще и от эффективности масс. Все это позволяет уточнить экономический смысл параметров производственной функции (3). Так, α может трактоваться как управленческая эффективность правящей элиты, γ – как созидательная способность масс, а β – как коэффициент агрессивности и влиятельности контрэлиты. При большой величине β даже относительно небольшие контрэлиты способны блокировать развитие страны.

Модель (3)–(4) представляет собой разновидность модели Финдли–Уилсона, в которой фигурируют группы управленческого класса (бюрократии) и простых работников, совместно создающих национальный продукт (Findlay, Wilson, 1984). Однако в модели Финдли–Уилсона участвуют только две социальные группы, тогда как в модели (3)–(4) их три; кроме того, в первой модели использовалась нелинейная производственная функция Кобба–Дугласа, в то время как во второй – линейная. Если следовать традиции модели Финдли–Уилсона, то функция (3) может быть переписана в нелинейной форме:

(9)

(9)

Формальные выкладки относительно зависимости (9) дают те же содержательные результаты, что и для функции (3), в связи с чем можно ограничиться выполненными построениями.

Таким образом, введение в теорию социальной подгруппы контрэлит способно существенно улучшить объяснительные способности простой макроэкономической модели элит. Теперь падение качества правящих элит и их управленческой эффективности напрямую связано противоборством с контрэлитами. Это лишний раз доказывает плодотворность социальной механики, учитывающей две антагонистические подгруппы правящего класса.

6. Эмпирические подтверждения теории элит

Теория Турчина предполагает несколько тезисов, которые могут быть протестированы на соответствие реальным процессам. Первым тезисом в этом ряду стоит утверждение о перенакоплении элит в форме контрэлит и их последующее физическое и социальное истребление. Тем самым общая численность элит должна пульсировать во времени.

Как оказывается, этот пункт теории действительно подтверждается, причем увеличение элит в периоды политической нестабильности достигает 4-кратной величины. Такое надувание пузыря элит требует эквивалентного по своим масштабам сдувания – до нормального размера. И здесь мы имеет оригинальные и вместе с тем достаточно убедительные исторические данные. Так, к моменту апогея войны Алой и Белой розы в Англии – 1450 год – размер элит увеличился в 4 раза, после чего также стремительно сократился. Историки установили, что признаком принадлежности к элитам в Британии того времени являлось потребление вина, тогда как простолюдины довольствовались элем. Статистика показывает, что в высшей точке английская элита ежегодно импортировала и потребляла 20 тыс. бочек вина из Гаскони; к концу войн Алой и Белой розы завозилось менее 5 тыс. бочек. Аналогичное 4-кратное сокращение элит характерно и для Франции, когда подошел к концу французский век раздора; с 1300 по 1450 гг. численность населения Франции сократилась вдвое, а численность дворян – в 4 раза (Турчин, 2024, с. 57). Подобные примеры можно добавлять почти бесконечно, однако главное ясно – перепроизводство элит действительно имеет место в истории человечества.

Вторая эмпирическая задача состоит в подтверждении работы насоса богатства. Как оказывается, и здесь нет недостатка в ярких примерах. Например, за период с 1860 по 1870 годы, которые окаймляли этап Гражданской войны в США, число американских миллионеров выросло с 41 до 545 человек, то есть всего за 10 лет более чем в 13 раз (Турчин, 2024, с. 162). За период 1800–1850 гг. относительное число миллионеров страны (на 1 миллион населения) увеличилось в 4 раза. Размер наибольшего состояния в США в 1790 г. составлял 1 млн. долл., в 1803 – 3 млн., 1830 – 6 млн., 1848 – 20 млн., 1868 – 40 млн. (Турчин, 2024, с. 37–38). Все это привело к тому, что за период 1789–1835 гг. число претендентов на политические должности увеличилось с 65 до 242, а в залах Сената и Конгресса нормальным делом стали угрозы расправы с политическим оппонентом с применением ножа и пистолета, драки с риском перерастания в перестрелку (Турчин, 2024, с. 39–40); репрессии после Гражданской войны нормализовали нарушенные пропорции. Нечто подобное происходило и до 2016 г., когда перепроизводство элит в США достигло апогея и от Республиканской партии выдвинулось рекордное число кандидатов на пост президента страны – 17 человек, а протест контрэлит привел к власти Д. Трампа (Турчин, 2024, с. 33). Примеры вождя движения тайпинов в Китае Хуна Сюцюаня, победителя в Гражданской войне США Авраама Линкольна и президента эпохи раздора Дональда Трампа имеют важное сходство – обнищание масс на фоне перепроизводства элит. Во всех случаях насос богатства обеспечил социальные параметры, необходимые для мощного политического конфликта и переформатирования политической системы.

Проверка действенности работы модели семьи в уравнении (1) также дает положительный результат. Так, согласно теоретическим выкладкам (с учетом различия количества жен и законных наследников), типичная длительность циклов политической стабильности в моногамных обществах составляет 200–300 лет, тогда как в обществах с полигамной элитой – 100 лет и меньше. Эмпирические наблюдения показывают, что Франция и Англия полностью укладываются в циклы моногамных сообществ. Средневековый исламский историк Мухаммад ибн Хальдун показал, что в государствах Магриба этот цикл составляет 4 поколения или примерно 100 лет (Турчин, 2024, с. 69). Дополнительный тест четырех «культурных районов» полигамного типа – Китая, Трансоксании (территории Средней Азии вокруг реки Амударья), Персии (включая Месопотамию) и Восточной Европы, где после завоевательных походов Чингисхана правили его потомки – Чингизиды, показывает, что во всех этих областях монгольские династии рухнули примерно через 100 лет (Турчин, 2024, с. 70). Таким образом, темпоральный фактор политических циклов также подтверждается эмпирически.

Фактор миграции контрэлит достаточно хорошо может быть проиллюстрирован на примере совместной истории Франции и Англии. Так, накопившийся избыток элит в средневековой Британии отнюдь не сразу дал свои отрицательные плоды. Этому поспособствовал отток большой части английской элиты в распавшуюся к тому моменту Францию сначала в 1350-х годах, а потом в 1415 году. Во Франции британская элита воевала и обогащалась, однако к 1380 году французы консолидировались и изгнали завоевателей со своей территории. С это момента в Британии начинается период смут – крестьянское восстание под предводительством Уота Тайлера, сепаратистский бунт во главе с Оуэном Глендуром, активизация лордов–апеллянтов с последующим свержением династии Плантагенетов. Когда же в 1415 году Франция снова распалась, британцы опять устремились на ее территорию, в связи с чем в период 1415–1448 гг. в Англии фактически прекратились серьезные беспорядки. Однако в 1450 году французам снова удалось отстоять свою страну и отбросить британцев обратно на их остров. Это событие окончательно «переполнило» политический рынок Англии, что завершилось войной Алой и Белой розы 1455–1485 гг., которая для все мира стала образцом геноцида избыточных элит (Турчин, 2024, с. 60–63). Таким образом, фактор миграции элит действительно способен существенно нарушать циклические закономерности и сдвигать во времени точку старта политических репрессий.

Эффект заражения уже был рассмотрен ранее для случая «арабской весны», когда политический кризис за полтора года прокатился по 22 странам мира с удивительно похожей моделью реализации. Однако последние факты свидетельствуют о том, что эффект заражения в странах «арабской весны» сопрягался с эффектом принуждения. Практически во всех этих странах глобальное потепление вызвало засуху, сокращение количества пригодных для использования сельскохозяйственных земель и уровень аграрного производства, падение уровня воды в реках, эрозию аграрной революции и миграцию сельских жителей в городские районы. Скопление масс в городских трущобах, их хроническая безработица и ужасные условия жизни спровоцировали в соответствующих странах политическую дестабилизацию, принявшую форму «арабской весны». Тем самым пресловутое демократическое движение было восстанием против неэффективной центральной власти, которая не смогла вовремя решить возникшие проблемы, а засуха стала фоновым шумом для политических потрясений (Kaplan, 2024). Примеры относительно отдельных стран подтверждают сказанное. Например, восстанию сирийского населения против президента Башара Асада предшествовало уничтожение из-за засухи до 2011 года сельскохозяйственных земель 800 тыс. человек в восточной Сирии и гибель 85% их скота, что дало импульс к массовой миграции в сирийские города с последующими политическими волнениями. В Йемене засуха привела к серьезному понижению уровня грунтовых вод, что «компенсировалось» выращиванием ката (легкого водоемкого наркотика), возбуждающего фермеров страны, что и стало спусковым механизмом для свержения Али Абдаллы Салеха в 2012 году и последовавшей за этим гражданской войне. Аналогичным образом сегодняшний политический миграционный кризис в США имел ту же климатическую предысторию в виде сочетания мощных штормов, перепадов в режимах повышенных осадков и засухи в странах Центральной Америки, что, в конечном счете, вытеснило фермеров с мест их проживания и заставило их мигрировать в близлежащее богатое государство. Таким образом, природные катаклизмы уже превратились в непосредственный фактор политической нестабильности (Kaplan, 2024).

В более отдаленной истории эффект принуждения также имеет свои исторические воплощения. Например, гражданская война в Англии (1642–1651 гг.), Смутное время в России (1598–1618 гг.) и крах династии Мин в Китае (1644 г.) пришлись примерно на одно и то же время. И наоборот, XVIII век был периодом внутреннего спокойствия и имперской экспансии для всех трех названных стран. Тем самым и эти два фактора находят свое историческое подтверждение.

Разумеется, приведенные примеры можно продолжать, но суть ясна – теория Турчина в целом имеет основательные эмпирические подтверждения.

7. Формы государственного правления и типология правящих классов

В теории Турчина чрезвычайно важным, хотя и стоящим несколько особняком, является вопрос об институциональной инерции. Дело в том, что каждая страна в ходе формирования своей государственности опирается на определенные группы элит. Это связано с географическими и историческими обстоятельствами, которые выводят ту или иную социальную страту на передовое место. Впоследствии эта традиция закрепляется за счет складывающейся через некоторое время культурной инерции (Полтерович, 1999), которая в конечном счете принимает форму институциональной инерции. Под последней следует понимать стремление социальной системы воспроизводить свою институциональную модель, в том числе и модель правящего класса. В настоящее время можно определить четыре типа правящего класса и генерируемой ими форм государственности – теократия (власть духовных лидеров), плутократия (власть богачей), милитократия (власть силовиков) и бюрократия (власть чиновников) (табл. 1).

История показывает, что каждое государство тяготеет к доминированию того или иного правящего класса – идейных лидеров, магнатов, военных или администраторов. Именно этот конкретный правящий класс определяет политическую «повестку дня», принимает ключевые управленческие решения и определяет траекторию развития государства. Это обстоятельство «окрашивает» политику всех государств в определенный цвет. Классическим примером институциональной инерции служит Египет, в котором со времен Саладина в XII веке правление государством осуществлялось военными кланами и поддерживалась устойчивая милитократия. Даже после революции 1952 г. в Египте у власти стояла череда генералов: Мохаммед Нагиб, Гамаль Абдель Насер, Анвар Садат, Хосни Мубарак. Однако после свержения Мубарака к власти пришел представитель теократии (исламских фундаменталистов) Мохаммед Мурси, который вскоре снова был заменен на очередного военного лидера – Абдул–Фаттаха Ас–Сиси. Тем самым эффект институциональной колеи в модели правящего класса имеет первостепенное значение.

Таблица 1. Типология источников власти и правящих классов

|

Источник власти |

Правящий класс |

Страны |

|

|

История |

Современность |

||

|

Идеология (религия) |

Теократия |

Папская область, СССР |

Ватикан, Иран, Афганистан (после 2021 г.) |

|

Экономика (богатство) |

Плутократия |

Генуэзская Республика, Венецианская Республика, Голландия, Британская империя |

США, Российская Федерация (до 2000 г.), Украина |

|

Сила (военная) |

Милитократия |

Египет, Российская империя |

Северная Корея, Российская Федерация (после 2000 г.) |

|

Искусство (управления) |

Бюрократия |

Китай |

Беларусь |

Однако введенная типология табл. 1 не является чистой теорией. Дело в том, что разные формы правления обладают разной степенью уязвимости в критические периоды истории государства. Именно это обстоятельство оправдывает введение типологии правящего класса. Поясним сказанное на самых актуальных исторических примерах последнего времени, охватывающих Россию, Украину и Беларусь.

Прежде всего, подчеркнем, что уязвимость формы правления зависит от ее связи с насосом богатства, который незаметно формируется в недрах национальной экономики, а потом начинает генерировать финансовые диспропорции и социальное напряжение. Милитократии, теократии и бюрократии, как правило, сдерживают появление и проявления насоса богатства, тогда как плутократии, наоборот, сами создают это явление и придают ему чрезмерный динамизм. В такие периоды групповые корыстные интересы правящих элит способны подминать под себя общегосударственные и системные потребности с самыми негативными последствиями. Без учета этого фактора почти невозможно понять расхождение траекторий развития России, Украины и Беларуси после крушения СССР. Так, в Беларуси приход к власти А. Лукашенко, реализовавшего гибридную форму правления милитократии и бюрократии, с самого начала ограничил масштаб рыночных реформ, в том числе приватизации заводов, и фактически не дал сформироваться классу олигархов, которые впоследствии могли бы противостоять ему. Иными словами, он ограничил разрастание элиты и не позволил возникнуть классу контрэлит в лице национальных магнатов. Именно это обстоятельство лежит в основе политической стабильности режима Лукашенко. Даже восстание 2021 года в Беларуси было взято под жесткий контроль военно–административной элитой страны и локализовано в самом начале конфликта. Украина же после получения независимости пошла по прямо противоположному пути, выстраивая «дикую» плутократию, когда в обществе за относительно короткий период времени выросла большая группа олигархов, борющихся между собой за экономические ресурсы страны. Поляризация этой борьбы в форме групп олигархов Запада и Востока страны создало основы для будущего военного конфликта на Донбассе, а революция 2014 года оказалась возможной благодаря отсутствию консенсуса в элитах, включая подчиненные им военные круги. В некотором промежуточном положении оказалась Россия, в которой после 1991 года была выстроена почти идентичная украинской плутократия с массивным классом олигархов, физически уничтожавших в друг друга 1990-е годы, но после прихода к власти В. Путина этот процесс был обращен вспять – олигархические контрэлиты ликвидировались либо за счет их миграции за границу, либо за счет социальной маргинализации (отстранение от должностей, судебные преследования, конфискация имущества и т.п.). Постепенно российская плутократия сменилась симбиозом милитократии и бюрократии, что больше напоминало белорусскую систему власти, нежели украинскую. В 2014, а затем в 2022 годах военно–административная элита России одержала верх над плутократией, что привело к событиям в Крыму и на Донбассе, однако существование и противостояние элит (милитократии и бюрократии) и контрэлит (плутократии) в стране сохраняется до сих пор.

Важный аспект рассмотренных примеров состоит в генезисе элит в трех странах. Например, Украина, не имевшая никакого исторического опыта построения самостоятельного государства, быстро скатилась к «современной» форме правления в виде плутократии, которая всячески одобрялась и поддерживалась США, которые с самого начала свою плутократию сопрягали с украинской плутократией посредством американских «проконсулов» (Турчин, 2024, с. 235). Россия представляет собой классический образец временного отхода от исторических традиций управления государством в пользу плутократии под эгидой эмиссаров из США с последующим возвратом к традиционным формам власти с опорой на силовой блок (Крыштановская, 2006). Беларусь в лице А. Лукашенко просто воспроизвела советский способ правления с необходимыми рыночными аранжировками, соответствующими духу времени. Несложно видеть, что построение плутократии для каждой из двух названных стран имело плачевные последствия, что лишний раз подтверждает об опасности отхода от исторических традиций поддержания государственности.

Важным дополнением к сказанному служит следующее уточнение: плутократия отнюдь не является «бракованной» формой правления. Дело в том, что плутократия в государстве–гегемоне, каковым до сих пор являются США, вполне работоспособна не только на нынешнем этапе, но и в период ее внешнеполитической экспансии, длящейся более 200 лет. Если же страна стоит перед необходимостью отстаивания своего политического суверенитета, то режим плутократии становится смертельной ловушкой для государства. Такова в общих чертах историческая закономерность.

8. Новая теория пассионарности: обобщения и дополнения

Новая теория пассионарности Турчина, без сомнения, является важной вехой в понимании социальной механики политических конфликтов. Однако есть несколько важных положений, в отношении которых следует подробнее остановиться для внесения окончательной ясности. Рассмотрим их подробнее.

Во-первых, истинной движущей силой политических движений и революций являются не массы и тем более не пролетарии, а контрэлиты, т.е. несостоявшиеся кандидаты в правящую элиту. Иными словами, революционный потенциал кристаллизуется не в среде нищих и угнетенных, а в сообществе не до конца преуспевших людей, т.е. тех, которые получили деньги, влияние и знания, но не власть, и тем самым со всеми своими достоинствами оказались недопущенными к принятию политических решений. Именно эта группа лиц порождает нестабильность и революции, именно эта социальная группа образует ядро пассионарности нации. Следовательно, как это ни парадоксально, но политические проблемы возникают на волне экономического успеха, порождающего обогащение изрядного числа простолюдинов с последующим ростом их честолюбия и властных амбиций. Массы в этом случае играют роль тех, за счет которых происходит взлет представителей контрэлит. А ирония судьбы состоит в том, что поднявшиеся из масс и за счет масс контрэлиты используют их в качестве «пушечного мяса» в последующих политических конфликтах. Истинная картина социальной динамики является именно таковой, какой бы неприглядной она при этом не казалась.

Во-вторых, логика социальных взаимодействий такова, что любые попытки правящей элиты наладить эффективное управление насосом богатства изначально обречены на провал. Дело в том, что именно насос богатства позволяет новым пассионариям подняться по социальной лестнице вверх, а массам проиграть в новых экономических условиях. На первый взгляд, правящие элиты могут пристально отслеживать признаки появления насоса богатства и по мере их возникновения быстро принимать решения, препятствующие полномасштабному становлению нового механизма перераспределения доходов. Теоретически такой вариант событий возможен, однако в этом случае возникает риск и даже гарантия того, что с нейтрализацией насоса богатства будут приостановлены многие прогрессивные тенденции в производственной, технологической и институциональной сферах. Итогом такого превентивного регулирования могут стать приостановление технологического прогресса и экономическая стагнация. В этом случае правящие элиты спровоцируют немного отсроченное, но весьма откровенное обнищание и недовольство масс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем самым правящим элитам необходимо сделать выбор между борьбой с крайне опасными контрэлитами в среднесрочной перспективе и усмирением отчаявшихся масс в более отдаленном периоде. Крайне редко, но все–такие иногда история опровергает указанную обреченность политического выбора элит (например, формирование общества всеобщего благосостояния в Европе после Второй мировой войны), однако это те счастливые случаи, которые образуют прецеденты, но не могут претендовать на историческую норму.

В-третьих, плутократия как форма государственного правления обладает свойством политической амбивалентности. Под последним понимается следующая дихотомия: для страны, являющейся геополитическим гегемоном или находящейся в режиме экономической экспансии, эффективность плутократии может быть крайне высока; в противном случае плутократия ведет к краху государственности или потере государством политического суверенитета (в предыдущем разделе этот вопрос уже затрагивался). Данный тезис может быть дополнен другим свойством: для стран, находящихся в политической (экономической) зависимости и стремящихся обрести (восстановить) политический суверенитет, предпочтительной формой правления являются милитократия, теократия или бюрократия в зависимости от культурных особенностей. Сформулированные свойства являются крайне важными, но Турчиным в явном виде не обсуждаются. Вместе с тем, они позволяют понять многие события XXI века: глобальный успех плутократии США; крах политической самостоятельности Украины в условиях плутократии; победа милитократии Северной Кореи в деле сохранения своего политического и технологического суверенитета; успех иранской гибридной модели «теократия+милитократия» в отстаивании своих политических и экономических интересов; восхождение Китая как нового экономического лидера мира на базе симбиотической модели «бюрократия+милитократия». Любое отклонение от сформулированных двух сопряженных правил амбивалентности в современном мире чревато политическим крахом государства. Здесь теория Турчина тесно коррелирует с выводами Н.А. Екимовой относительно деструктивной роли наднациональных элит, интересы которых не локализованы в стране происхождения (Ekimova, 2024). Дело в том, что плутократия всегда в своей среде содержит изрядное число дельцов с наднациональными и даже компрадорскими интересами; при дилемме «национальное/глобальное» в критических условиях их выбор оказывается на второй чаше весов.

В-четвертых, когнитивная рамка «элиты/контрэлиты» предполагает естественное обобщение в виде проецирования на всю геополитическую систему мира, что в настоящий момент не сделано и таит в себе интересные аналитические возможности (первый шаг в этом направлении сделан в (Balatsky, 2024)). Например, уже во второй половине XX века в мире откристаллизовалась правящая элита в лице США. Однако на протяжении всего XXI века можно было воочию наблюдать формирование контрэлиты в лице Китая. В соответствии с исторической эмпирикой, на пике антагонизма численность контрэлит в 3–4 раза превосходят численность элит; численность Китая в 4,3 раза превосходит население США, т.е. совокупный размер элит и контрэлит в мире примерно в 5 раз больше населения США. Есть основания считать, что это тот предел, за которым должны начаться действия по урегулированию возникшего количественного дисбаланса. На этом фоне обнажились проблемы остальных стран, которые начали протестовать против сложившегося порядка и включились в борьбу за мировые экономические ресурсы. Это Россия, Иран, Северная Корея, Индия и Саудовская Аравия; на очереди другие страны. Все это соответствует базовым положениям теории элит Турчина и требует своего дальнейшего развития.

Таковы в общих чертах дополнения, в которых нуждается концепция элит Турчина (Турчин, 2024). Более развернутый синтез теории элит выходит за рамки данной статьи.

9. Заключение

В данной статье представлено некое структурное переосмысление теории контрэлит П. Турчина (Турчин, 2024). Этот процесс выразился в графической схеме политического цикла, раскрывающей кристаллизацию правящих элит и контрэлит, в структурных балансах (1) и (2), отражающих факторы динамики политической нестабильности, в макроэкономической модели (3)–(4), увязывающей политическую борьбу элит с экономическим ростом, и в обобщениях относительно логики взаимодействия социальных групп. Данные элементы задают аналитический формат, который может быть плодотворно применен к анализу политических процессов в двух направлениях: как текущих, так и будущих событий; как внутристрановых, так и межгосударственных столкновений. Этими обстоятельствами определяется ценность выполненных построений.

Выше были лишь в самой общей форме намечены возможные приложения новой теории пассионарности, однако их потенциал этим отнюдь не ограничивается. Есть основания полагать, что дальнейшее применение новой теории может идти как в направлении уяснения общей диспозиции политических сил, так и для оценки скорости нарастания формирующихся конфликтов с определением даты их возможного разрешения. Частным, но крайне интересным приложением теории элит является феномен распада СССР, объяснение которому сегодня может быть дано на основе синтеза теории инклюзивных институтов Аджемоглу–Робинсона и теории элит Турчина.

Литература

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2015). Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ. 672 с.

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2021). Узкий коридор. М.: АСТ. 704 с.

Гумилев Л.Н. (2016). Этногенез и биосфера Земли. М.: АЙРИС–пресс. 560 с.

Крыштановская О.В. (2006). Милитократия и демократия в России ХХI века // «Научно–практический журнал Северо–западной академии государственной службы», №2. С. 24 – 41.

Маркс К., Энгельс Ф. (1960). Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 908 с.

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. (2011) Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд. Института Гайдара. – 480 с.

Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. (2012) В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности. Докл. к XIII апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 48 с.

Полтерович В.М. (1999). Институциональные ловушки и экономические реформы // «Экономика и математические методы», Т.35, №2, с. 3–20.

Полтерович В.М. (2002). Политическая культура и трансформационный спад. Комментарий к статье Арье Хиллмана «В пути к земле обетованной» // «Экономика и математические методы», Т. 38, №4. С. 95–103.

Смит А. (2022). Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо. 1056 с.

Талеб Н.Н. (2009). Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри. 528 с.

Талеб Н.Н. (2014). Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри, Азбука–Аттикус. 768 с.

Тойнби А.Дж. (2011). Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: АСТ: Астрель. 318 с.

Турчин П.В. (2020). Историческая динамика: Как возникают и рушатся государства. На пути к теоретической истории. М.: ЛЕЛАНД. 366 с.

Турчин П.В. (2024). Конец времен. М.: АСТ. 432 с.

Хиршман А.О. (2009). Выход, голос и верность. Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М.: Новое издательство. 156 с.

Шумпетер Й.А. (2008). Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо. 864 с.

Balatsky E.V. (2022). Russia in the Epicenter of Geopolitical Turbulence: The Hybrid War of Civilizations // «Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast», Vol. 15, No. 6, P. 52–78.

Balatsky E.V. (2023). Institutional Erosion and Economic Growth // «Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast». V. 16, no. 3. Pp. 81–101.

Balatsky E.V. (2024). Elite Economics and Political Instability // «Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast». V. 17, no. 2. Pp. 43–63.

Ekimova N.A. (2024). The Role of the Elites in the Evolutionary Process: Conceptual Framework and Modern Interpretations // «Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast». V. 17, No. 2, P. 64–80.

Findlay R., Wilson J. (1984). The Political Economy of Leviathan. Stockholm: Institute for International Economic Studies (Seminar paper, no. 285). 28 p.

Kaplan R.D. (2024). Enter the Age of Malthus: The Climate Crisis, Geopolitical Disorder, and the Rise of the «Praetorian Regime» // The Newstatesman, 3 February: https://www.newstatesman.com/ideas/2024/02/enter–age–malthus

Turchin P., Nefedov S. (2009). Secular Cycles. NJ: Princeton University Press. 362 p.

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Элиты и контрэлиты в теории пассионарности П. Турчина // «Социальное пространство», 2024. Т. 10, №3. С. 1–20.