1. Введение: поиск новых отраслевых драйверов регионов России. Сегодняшний мир претерпевает тектонические технологические преобразования, которые не только трансформируют экономику, но и самым непосредственным образом влияют на рынок труда и высшего образования [1]. Формирование постиндустриального общества происходит под влиянием глобальных мегатрендов, которые связаны, прежде всего, с демографическими изменениями, экологическими вызовами, геополитическими и геоэкономическими трансформациями, цифровизацией экономики [2]. Краеугольным камнем формирующейся экономики является ее социализация и переход на новую ступень, связанную с освоением экономики досуга. Фактически речь идет о том, что основой развития общества станут технологические отрасли, прогрессу которых способствует внедрение цифровых технологий и роботизация с сопутствующей им технологической безработицей, тогда как отрасли социального сектора, здравоохранения, образования, туризма, досуга и т.п. должны обеспечить массовую занятость населения.

В самом утилитарном аспекте это означает ни много, ни мало, как переход к совершенно иным стратегиям регионального развития, причем для разных субъектов РФ эти стратегии будут различными; никаких единых подходов больше не будет, в связи с чем уже сейчас надо осуществлять своеобразную инвентаризацию отраслевых детерминант, которые могли бы стать драйверами региональных экономик на будущие 2–3 десятилетия. При этом необходимо, чтобы система высшего образования была полностью интегрирована в региональную экономику, обеспечивала ее необходимыми специалистами и оперативно реагировала на любые изменения на рынке труда [3, 4, 5].

Переопределение отраслевых приоритетов развития регионов России фактически означает переход к самому непосредственному учету и использованию преимуществ и возможностей территории на стадии размещения производства и учебных заведений. В связи с этим рассмотрим на примере отрасли туризма имеющиеся нестыковки в структурах рынка труда и подготовки кадров в вузах страны. Цель статьи состоит в развитии аналитических подходов к идентификации дефицита/избытка студентов по направлению подготовки «Туризм» в субъектах РФ, а также в предложении по переформатированию системы подготовки кадров в регионах.

2. Туризм в регионах: игнорирование фактов. Сектор гостеприимства, составной частью которого является и туристическая сфера, обладает одним из самых высоких потенциалов развития. Особенно это касается той территории страны, которая находится за пределами Москвы и Санкт–Петербурга. Развитие транспортной и городской инфраструктуры способствует мобильности туристов, а значит, в ближайшее время в регионах может наблюдаться не только рост потока туристов, но и увеличение их взыскательности. Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией COVID-19, – еще один фактор, подталкивающий развитие внутреннего туризма. Все это вызывает изменения и на рынке труда. С одной стороны, новые технологии, такие как сервисы покупки билетов, онлайн–бронирования отелей и экскурсий, приводят к сокращению числа посредников между потребителем услуги и ее производителем, следовательно, и к сокращению спроса на таких специалистов, как турагент или туроператор. С другой стороны, цифровизация создает для отрасли новые возможности, связанные с конкуренцией за внимание потребителя с учетом его индивидуальных запросов и потенциала конкретных территорий. Это порождает появление на рынке труда новых профессий, например, разработчик тур–навигаторов, куратор осознанного экотуризма, архитектор территорий и другие [6].

Для более пристального рассмотрения сферы туризма оценим, во-первых, активность данной сферы с помощью показателя численности туристов, во-вторых, обеспеченность туристов студентами соответствующей отраслевой специализации с помощью отношения числа студентов на 100 тыс. чел. туристов. Количество студентов определялось по контрольным цифрам приема на бюджетные места по направлениям подготовки «Туризм» 43.03.02 (бакалавриат) и 43.04.02 (магистратура) всех форм обучения в 2021 году. Данный подход основан на том, что определение контрольных цифр приема происходит исходя из потребностей региональной экономики. В качестве информационной базы использовались данные, размещенные на официальных сайтах университетов. Для более полного учета туристической активности региона суммировались его въездные и выездные потоки, данные о которых представлены на сайтах Росстата и Федерального агентства по туризму.

Расчеты показывают, что более активные туристические регионы обладают меньшей обеспеченностью студентов туристического направления (табл. 1) [1]. Однако совершенно поразительный контраст просматривается при сравнении отдельных регионов. Например, коэффициент региональной поляризации, представляющий собой соотношение максимальной (Чеченская Республика) и минимальной (Новосибирская область) обеспеченности туристов студентами соответствующего профиля, составляет почти 153 раза, что является абсолютно запредельной величиной.

Поскольку в основу определения потенциального количества студентов заложен принцип соответствия текущей региональной потребности в специалистах по данному направлению, то напрашивается вывод о том, что нынешняя федеральная система высшего образования со своей региональной сетью не просто отстает от потребностей отрасли туризма, но, можно сказать, практически вообще никак не связана с ней. Хотя потоки въезжающих и выезжающих туристов совершенно ясно сигнализируют о размере спроса на соответствующем региональном рынке, федеральные и региональные власти продолжают проводить в корне неверную образовательную политику. Речь идет о том, что федеральный и региональные регуляторы не видят перспектив по подготовке специалистов сферы туризма и не выделяют на это достаточно средств. Частично дефицит кадров по соответствующей специальности компенсируется за счет контингента студентов внебюджетной формы обучения. Таким образом, федеральный центр и региональные администрации де факто устранились от поддержки данной сферы деятельности путем лишения вузов средств на подготовку соответствующих кадров, возложив эту задачу на местное население.

Таблица 1

Кадровые параметры сферы туризма субъектов РФ, 2021 г.

|

№ |

Регион |

Потенциальное количество студентов–первокурсников, чел. |

Суммарный туристический поток, тыс. чел. |

Коэффициент обеспеченности, студ. / 100 тыс. туристов |

|

1 |

Чеченская Республика |

62 |

104,0 |

59,6 |

|

2 |

Республика Мордовия |

90 |

184,3 |

48,8 |

|

3 |

Орловская обл. |

65 |

151,0 |

43,1 |

|

4 |

Республика Марий Эл |

59 |

165,1 |

35,7 |

|

5 |

Республика Адыгея |

34 |

151,9 |

22,4 |

|

6 |

Кабардино–Балкарская Республика |

35 |

166,1 |

21,1 |

|

7 |

Тамбовская обл. |

41 |

200,5 |

20,4 |

|

8 |

Республика Тыва |

7 |

43,3 |

16,2 |

|

9 |

Республика Саха (Якутия) |

37 |

228,7 |

16,2 |

|

10 |

Саратовская обл. |

83 |

541,1 |

15,3 |

|

11 |

Республика Бурятия |

65 |

423,9 |

15,3 |

|

12 |

Республика Северная Осетия – Алания |

14 |

93,5 |

15,0 |

|

13 |

Астраханская обл. |

45 |

324,7 |

13,9 |

|

14 |

Чувашская Республика |

45 |

359,4 |

12,5 |

|

15 |

Удмуртская Республика |

55 |

474,5 |

11,6 |

|

16 |

Тульская обл. |

51 |

528,5 |

9,6 |

|

17 |

Ростовская обл. |

136 |

1 499,0 |

9,1 |

|

18 |

Кемеровская обл. |

56 |

671,3 |

8,3 |

|

19 |

Курская обл. |

20 |

246,9 |

8,1 |

|

20 |

Нижегородская обл. |

111 |

1 453,5 |

7,6 |

|

21 |

Липецкая обл. |

23 |

305,5 |

7,5 |

|

22 |

Алтайский край |

59 |

809,5 |

7,3 |

|

23 |

Волгоградская обл. |

55 |

780,4 |

7,0 |

|

24 |

Вологодская обл. |

39 |

560,0 |

7,0 |

|

25 |

Московская обл. |

364 |

5 323,1 |

6,8 |

|

26 |

Республика Коми |

19 |

284,4 |

6,7 |

|

27 |

Ханты–Мансийский АО – Югра |

43 |

650,4 |

6,6 |

|

28 |

Белгородская обл. |

25 |

379,6 |

6,6 |

|

29 |

Кировская обл. |

25 |

384,9 |

6,5 |

|

30 |

Сахалинская обл. |

18 |

277,8 |

6,5 |

|

31 |

Смоленская обл. |

17 |

273,1 |

6,2 |

|

32 |

Ярославская обл. |

59 |

983,0 |

6,0 |

|

33 |

Ульяновская обл. |

25 |

435,6 |

5,7 |

|

34 |

Республика Алтай |

12 |

237,2 |

5,1 |

|

35 |

Пермский край |

45 |

925,8 |

4,9 |

|

36 |

Республика Татарстан |

126 |

2 604,1 |

4,8 |

|

37 |

Калининградская обл. |

36 |

750,3 |

4,8 |

|

38 |

Приморский край |

72 |

1 514,1 |

4,8 |

|

39 |

Республика Карелия |

27 |

578,4 |

4,7 |

|

40 |

Рязанская обл. |

21 |

450,7 |

4,7 |

|

41 |

Тюменская обл. |

43 |

971,1 |

4,4 |

|

42 |

Республика Крым |

99 |

2 521,5 |

3,9 |

|

43 |

Омская обл. |

23 |

618,6 |

3,7 |

|

44 |

Псковская обл. |

17 |

463,8 |

3,7 |

|

45 |

Оренбургская обл. |

17 |

468,7 |

3,6 |

|

46 |

Ставропольский край |

41 |

1 249,3 |

3,3 |

|

47 |

Амурская обл. |

12 |

406,5 |

3,0 |

|

48 |

Ленинградская обл. |

35 |

1 217,5 |

2,9 |

|

49 |

Костромская обл. |

9 |

327,9 |

2,7 |

|

50 |

Калужская обл. |

18 |

688,8 |

2,6 |

|

51 |

г. Санкт–Петербург |

176 |

6 966,8 |

2,5 |

|

52 |

Хабаровский край |

18 |

750,2 |

2,4 |

|

53 |

Владимирская обл. |

18 |

761,3 |

2,4 |

|

54 |

Республика Башкортостан |

30 |

1 409,8 |

2,1 |

|

55 |

Свердловская обл. |

36 |

1 984,2 |

1,8 |

|

56 |

Челябинская обл. |

21 |

1 177,9 |

1,8 |

|

57 |

Иркутская обл. |

17 |

1 080,3 |

1,6 |

|

58 |

Краснодарский край |

130 |

8 613,3 |

1,5 |

|

59 |

г. Москва |

205 |

20 509,1 |

1,0 |

|

60 |

Самарская обл. |

10 |

1 154,9 |

0,9 |

|

61 |

Воронежская обл. |

5 |

749,3 |

0,7 |

|

62 |

Новосибирская обл. |

5 |

1 283,3 |

0,4 |

Источник: составлено авторами по данным Росстата, Ростуризма и официальных сайтов университетов

Совершенно очевидно, что наличие в России большого числа территорий, которые выступают в роли активных доноров и реципиентов туристов, предполагает активную подготовку специалистов в сфере туризма для их последующего вовлечения на растущий региональный рынок труда данной отрасли. В противном случае развитие туризма, представляющего собой пример постиндустриальной отрасли, будет тормозиться нехваткой подготовленных кадров на фоне растущей армии безработных, что в перспективе будет иметь крайней негативные экономические и социальные последствия.

3. Масштаб необходимых изменений в системе подготовке кадров. Расчеты показывают, что наиболее высокая туристическая активность характерна для шести регионов страны – Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт–Петербурга, Республики Татарстан и Республики Крым. На долю этих шести субъектов РФ приходится почти половина (49,7%) всего туристического потока страны.

Для уяснения масштаба необходимых изменений в системе высшего образования по линии подготовки профессионалов в области туризма предположим в качестве эталонного параметра обеспеченности туристов студентами уровень, достигнутый в Нижегородской области f* (f*=7,6 чел. студентов на 100 тыс. туристов). Выбор обусловлен тем, что данный регион практически идеально соответствует среднероссийским туристическим характеристикам: число туристов, приходящихся на тысячу жителей региона, соответствует среднестатистическому значению по стране (453,8 при среднем значении – 450,4); среднегодовой прирост туристического потока – 6,1% (среднее значение по стране – 8,4%). Оценки получены на основе показателей 2019 года в силу того, что локдауны 2020 года не позволяют использовать итоговые цифры «ковидного» года в аналитических расчетах. Кроме того, Нижегородская область вошла в «Золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга – 2020, расположившись на 11 месте и пропустив вперед бессменных туристических лидеров в лице Москвы, Санкт–Петербурга, Краснодарского края, Республики Крым и т.п. [2] Таким образом, Нижегородская область представляет собой пример перспективного с точки зрения развития туризма региона, который в то же время не является популярной курортной зоной или туристической Меккой, такой как Москва или Санкт–Петербург.

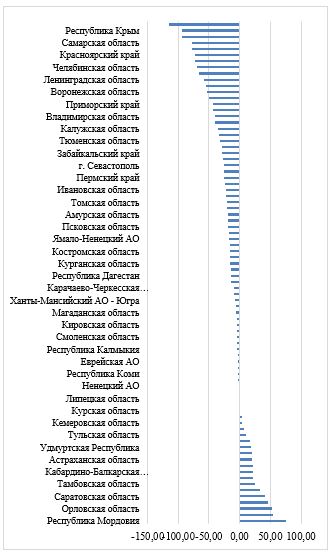

Логично предположить, что остальным регионам желательно выйти на эталонную границу f*. Тогда можно рассчитать дефицит (∆f) или, наоборот, избыток, числа подготавливаемых студентов по направлению «Туризм» в каждом регионе: ∆f=f–f*, где f – фактическая величина параметра обеспеченности студентами региона. Суммирование дефицита студентов по всем регионам позволит определить их общую нехватку в России. Результаты расчетов ∆f приведены на рис. 1.

Рис. 1. Дефицит (–) / избыток (+) студентов по направлению подготовки «Туризм» в регионах РФ, 2021 год

На рисунке не представлены такие регионы, как Москва, Санкт–Петербург и Краснодарский край, которые дают достаточно большие смещения диаграммы. Согласно расчетам, дефицит обеспеченности студентами в названных регионах составляет 1362, 356 и 528 человек соответственно. Полученные данные говорят о том, что дефицит студенческих кадров по линии туризма сильно различается по регионам – от нескольких человек до нескольких сотен и тысяч человек. Общий размер дефицита составляет, как минимум, 4000 студентов. Данные цифры в среднем соответствуют поисковым запросам по направлению «Туризм» на различных сайтах поиска работы. Например, по состоянию на июнь 2021 года количество вакансий по России на сайте по поиску работы HeadHunter составляет 3020 [3], а на Trud.com – 4790 [4] при условии задания фильтра, что зарплата должна составлять выше 50 тыс. рублей.

Кроме того, актуальность увеличения бюджетных мест связана с разработкой нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», согласно которому к 2030 году планируется масштабная работа по развитию туристической инфраструктуры, повышению доступности туристических услуг и совершенствованию управления в отрасли, в результате чего ожидается более чем двухкратный рост туристического потока и количества рабочих мест (до 4,7 млн). При этом подготовка кадров является важной составляющей данного федерального проекта, в рамках которого уже в ближайшее время планируется запустить программы обучения специалистов отрасли по методикам Всемирной туристической организации UNWTO. Предварительная стоимость проекта составляет порядка 600 млрд рублей, из которых 72 млрд – это региональные средства [5].

4. Регионализация образования. Из предыдущего анализа вытекает необходимость подготовки кадров на территории самого региона–реципиента. Эта позиция представляется не просто обоснованной, но и единственно разумной.

Дело в том, что подготовка кадров для туристической сферы должна быть ориентирована на определенный тип туризма в конкретном регионе. Например, подготовка кадров для горного региона (например, Дагестана) предполагает специфическую программу безопасности для разных периодов года, знание особенностей местности и ее исторических и природных достопримечательностей и т.п. Также как, например, нелогично готовить туристические кадры для Крыма на территории Центрального федерального округа страны. В связи с этим подготовка кадров должна не просто осуществляться в местном вузе, но и быть привязана к уже действующим туристическим компаниям региона, с помощью которых студенты будут получать практические навыки. Более того, именно эти компании будут выступать в качестве реальных работодателей для выпускников вуза.

Главное требование к новой системе подготовки кадров состоит в перераспределении средств центра и регионов на обеспечение учебы соответствующего контингента. Например, если исходить из того, что базовый норматив затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ по направлению подготовки «Туризм» в 2021 году составляет 85,69 тыс. рублей для бакалавриата и 91,91 тыс. рублей для магистратуры [6], то можно рассчитать минимальный годовой объем дополнительных средств на ликвидацию кадрового дисбаланса в сфере туризма в проблемных регионах России (табл. 2). В таблице представлены регионы, в которых дефицит составляет более 40 человек. Расчет произведен исходя из усредненных значений стоимости, поскольку при анализе дефицита не производилось разделение по бакалаврам и магистрам, а учитывалось их суммарное значение.

Таблица 2

Минимальный объем дополнительных средств на ликвидацию кадрового дисбаланса в сфере туризма

|

№ |

Регион |

Дефицит, студентов |

Стоимость, тыс. руб. |

|

1 |

Владимирская область |

40,2 |

3 566,3 |

|

2 |

Московская область |

42,7 |

3 790,4 |

|

3 |

Приморский край |

43,7 |

3 878,3 |

|

4 |

Тверская область |

49,6 |

4 404,8 |

|

5 |

Воронежская область |

52,3 |

4 639,4 |

|

6 |

Ставропольский край |

54,4 |

4 834,5 |

|

7 |

Ленинградская область |

58,0 |

5 152,1 |

|

8 |

Иркутская область |

65,5 |

5 819,5 |

|

9 |

Челябинская область |

69,0 |

6 126,5 |

|

10 |

Республика Татарстан |

73,0 |

6 478,1 |

|

11 |

Красноярский край |

73,0 |

6 482,0 |

|

12 |

Республика Башкортостан |

77,7 |

6 900,7 |

|

13 |

Самарская область |

78,2 |

6 947,3 |

|

14 |

Новосибирская область |

93,1 |

8 262,5 |

|

15 |

Республика Крым |

93,6 |

8 315,2 |

|

16 |

Свердловская область |

115,6 |

10 264,8 |

|

17 |

г. Санкт–Петербург |

356,3 |

31 636,1 |

|

18 |

Краснодарский край |

528,1 |

46 891,5 |

|

19 |

г. Москва |

1361,9 |

120 936,2 |

|

|

ИТОГО |

3325,9 |

295 326,2 |

Надо признать, что сумма необходимых вложений в систему высшего образования России в размере 300 млн. рублей не такая большая, чтобы можно было говорить о невозможности реализации предлагаемой инициативы. Если же учесть тот факт, что федеральные и региональные власти могут выступить в режиме софинансирования, то нагрузка на консолидированный бюджет и на бюджеты субъектов Федерации будет не столь тяжела, как это может показаться изначально. Однако мы рассмотрели только кадровые дисбалансы в сфере туризма, тогда как таковые имеют место практически во всех отраслях. Оценка суммарных вложений для приведения университетских программ в соответствие с потребностями региональных рынков труда предполагает тиражирование предложенной аналитической системы расчетов на основные виды деятельности.

5. Заключение: от туризма ко всей экономике. Выше мы показали, какие проблемы возникают при подготовке кадров для отрасли туризма. Однако аналогичные дисбалансы – избытки и дефициты – характерны для многих отраслей экономики России. В связи с этим предложенный нами подход можно распространить на все ключевые отрасли и рассчитать необходимые структурные изменения, которым должна подвергнуться система высшего образования для подготовки отечественного рынка труда в условиях постиндустриального общества. Это позволит построить своеобразную географическую карту кадровых дефицитов для всей территории России с соответствующими суммами и направлениями вложений в региональные вузы.

Проведенные выше расчеты позволяют утверждать, что масштаб преобразований в структуре подготовки кадров в университетском секторе предстоит по-настоящему грандиозный. Следовательно, осуществить такие изменения в сжатые сроки не удастся, в связи с чем эта работа должна начинаться уже сегодня. Это позволит существенно смягчить социальные издержки перехода к новому технологическому укладу.

Литература

1. Маркова Т.Л., Первухина И.В., Пьянкова С.Г. Взаимосвязь мегатрендов, перспектив развития рынка труда и системы высшего образования: зарубежный и отечественный аспект // Научные труды Вольного экономического общества. 2018. Том 211, № 3. С. 559–581.

2. Гохберг Л.М., Соколов А.В., Чулок А.А. и др. Глобальные тренды и перспективы научно–технического развития Российской Федерации: краткие тезисы. Москва: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2017. 39 с.

3. Caraca J., Lundvall B.A., Mendonca S. The changing role of science in the innovation process: From Queen to Cinderella? // Technological Forecasting and Social Change. 2009. Vol. 76, no. 6. P. 861-867. DOI: 10.1016/j.techfore.2008.08.003.

4. Никулин А.С., Зотов В.Б. Система подготовки студентов по проектному управлению: анализ проблемы // Муниципальная академия. 2021. № 1. C. 13–19. DOI: 10.52176/2304831X_2021_01_13.

5. Vlasova V. Industry-science cooperation and public policy instruments utilization in the private sector // Journal of Business Research. 2021. Vol. 124. P. 519-528. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.10.072.

6. Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. Москва: Интеллектуальная Литература, 2020. 456 с.

[1] В таблице представлено 62 региона, в которых подготовка студентов осуществляется на бюджетном основании. В остальных регионах такая подготовка не ведется, поэтому коэффициент обеспеченности студентами равен 0.

[2] https://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2020

[3]https://hh.ru/search/vacancy?clusters=true&enable_snippets=true&salary=&st=searchVacancy&text=Туризм&from=suggest_post

[4] https://www.trud.com/jobs/v_sfere_turizme/salary_f/50000/

[5] https://tourism.gov.ru/news/17319/

[6] https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/15/BNZ_VO_2021.pdf

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В., Екимова Н.А., Юревич М.А. Направления регионально–отраслевой перестройки российского рынка труда// «Муниципальная академия», № 3, 2021. С. 193–201.