Проводимые в стране экономические реформы сопряжены с кардинальным преобразованием структуры экономики, а, следовательно, и занятости. Это, в свою очередь, требует существенных изменений в структуре и уровне выпускаемых специалистов, причем звенья системы подготовки кадров должны учитывать как текущие тенденции, так и перспективные цели развития экономики России. Однако пока положение дел в этой области нельзя назвать удовлетворительным.

Рабочая сила четко распадается на квалифицированную и неквалифицированную. Понятно, что чем меньше объем и удельный вес последней, тем выше гибкость рынка труда, его потенциальные и реальные возможности адаптироваться к изменяющимся потребностям. В связи с этим анализ функционирования рынка труда необходимо, на наш взгляд, начинать с выяснения того, каков уровень квалификации ежегодно пополняющих его кадров. Для решения этой задачи можно воспользоваться простыми методическими подходами, основанными на применении балансовых соотношений.

Предметом нашего анализа будут два автономных кадровых потока: получившие неполное и полное среднее школьное образование. Каждый из них, в свою очередь, распадается на четыре группы: одна часть выпускников поступает в профессионально–технические училища (ПТУ); другая – в средние специальные учебные заведения (ССУЗы); третья либо продолжает обучение в школе, либо поступает в высшие учебные заведения; четвертая оказывается на свободном рынке труда. Именно представители последней группы заполняют вакантные рабочие места, не имея какой-либо серьезной специальной подготовки.

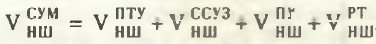

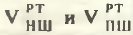

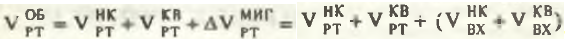

Балансовые соотношения выглядят следующим образом.

(1)

(1)

(2)

(2)

где  – численность окончивших соответственно среднюю неполную и полную школу;

– численность окончивших соответственно среднюю неполную и полную школу;  – численность поступивших в ПТУ на базе неполной и полной средней школы;

– численность поступивших в ПТУ на базе неполной и полной средней школы;  – численность поступивших в средние специальные учебные заведения соответственно после неполной и полной школы;

– численность поступивших в средние специальные учебные заведения соответственно после неполной и полной школы;  – численность продолживших учебу в средней полной школе после окончания неполной;

– численность продолживших учебу в средней полной школе после окончания неполной;  – численность поступивших в ВУЗы на базе полной средней школы;

– численность поступивших в ВУЗы на базе полной средней школы;  – численность лиц с неполным и полным средним образованием, идущих работать. Общая численность неквалифицированной рабочей силы, влияющей на рынок труда:

– численность лиц с неполным и полным средним образованием, идущих работать. Общая численность неквалифицированной рабочей силы, влияющей на рынок труда:  .

.

Таким образом, на каждом этапе школьная система образования “выбрасывает” на рынок труда определенную массу выпускников. Синхронизация во времени двух таких “выбросов” дает заметную величину неквалифицированной молодежи. В соответствии с проведенными расчетами по формулам (1) и (2), доля годового притока девушек и юношей, не имеющих квалификации, в общей численности занятых в России в 1985 г. составляла 0.4%, а в 1990 и 1991 гг. поднялась до 0.7%. Причем за последние восемь лет, в отличие от тех, кто получил неполное среднее школьное образование, среди выпускников полной школы этот показатель стабильно повышался (табл. 1, 2) [1]. При всей естественности такого процесса (народное хозяйство всегда испытывает потребность в возмещении и пополнении неквалифицированной рабочей силы) он может повлечь за собой отрицательные последствия, которые связаны с низкой адаптационной способностью данной категории к изменяющимся условиям работы и спроса на определенные ее виды. Именно эта группа населения наиболее уязвима, чаще других пополняет ряды нетрудоустроенных, в том числе хронически безработных. И хотя пока масштабы этого явления не столь велики, настораживает тот факт, что у большинства школьников учеба не вызывает интереса. Так, по данным опроса Госкомстата, каждый четвертый подросток в возрасте 14–16 лет оценивает свое пребывание в учебном заведении как вынужденное; около одной трети называют свои отношения с педагогами враждебными [1].

Таблица 1. Распределение выпускников неполной средней школы по видам дальнейшей деятельности, тыс. человек, %

|

|

1985 г. |

1990 г. |

1991 г. |

|||

|

Численность окончивших неполную среднюю школу |

1790 |

100.0 |

1863 |

100.0 |

1854 |

100.0 |

|

из них: |

|

|

|

|

|

|

|

принято в ПТУ |

536 |

29.9 |

466 |

25.0 |

458 |

24.7 |

|

принято в ССУЗы |

295 |

16.5 |

255 |

13.7 |

253 |

13.6 |

|

продолжило обучение в школе |

925 |

51.7 |

910 |

48.8 |

959 |

51.7 |

|

вышло на рынок труда |

34 |

1.9 |

232 |

12.5 |

184 |

10.0 |

Таблица 2. Распределение выпускников полной средней школы по видам дальнейшей деятельности, тыс. человек, %

|

|

1985 г. |

1990 г. |

1991 г. |

|||

|

Численность окончивших полную среднюю школу |

925 |

100.0 |

910 |

100.0 |

959 |

100.0 |

|

из них: |

|

|

|

|

|

|

|

принято в ПТУ |

238 |

27.7 |

234 |

25.7 |

233 |

24.2 |

|

принято в ССУЗы |

173 |

18.7 |

171 |

18.8 |

179 |

18.7 |

|

поступило в ВУЗы |

253 |

27.4 |

237 |

26.0 |

254 |

26.5 |

|

вышло на рынок труда |

261 |

26.2 |

268 |

29.5 |

293 |

30.6 |

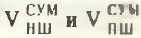

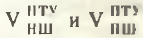

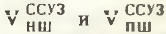

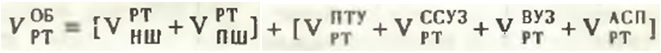

Рассмотрим более подробно образовательную структуру квалифицированной рабочей силы, которая ежегодно вливается в общественное производство. Для этого, как и в предыдущем случае, воспользуемся балансовым методом. В общем виде баланс рабочей силы, ежегодно оказывающейся на рынке труда, выглядит следующим образом:  , или развернутой форме:

, или развернутой форме:

(3)

(3)

где  – общая величина входного потока молодежи на рынок труда;

– общая величина входного потока молодежи на рынок труда;  – численность квалифицированной части потока

– численность квалифицированной части потока  , которая состоит из выпускников профессионально–технических училищ (

, которая состоит из выпускников профессионально–технических училищ ( ), средних специальных учебных заведений (

), средних специальных учебных заведений ( ), ВУЗов (

), ВУЗов ( ) и аспирантур (

) и аспирантур ( ).

).

Результаты расчетов для квалифицированной части молодежи (без учета аспирантов) представлены в табл. 3. Как видим, численность выпускников ПТУ в 1991 г. была почти вдвое больше, чем в ССУЗах, и почти втрое больше, чем в ВУЗах. К этому следует добавить, что рабочую профессию сегодня получают 71.5% всех обучающихся в ПТУ. Иными словами, в отношении подготавливаемых специалистов до сих пор имеет место своего рода профессионально–технический синдром. Это связано с общей ориентацией экономики России на опережающее развитие материального производства, что к 90-м годам привело к ярко выраженной сверхзанятости в данном секторе. Наметившиеся изменения в системе образования пока весьма незначительны; учитывая специфику данной системы, вряд ли можно надеяться в ближайшее время на реализацию кардинальных структурных сдвигов.

Таблица 3. Структура российской системы образования

|

Год |

Удельный вес выпускников |

||

|

ПТУ |

ССУЗы |

ВУЗы |

|

|

1985 |

54.8 |

26.2 |

19.0 |

|

1990 |

55.1 |

27.5 |

17.4 |

|

1991 |

52.7 |

28.7 |

18.6 |

Именно медленный “сброс” профессионально–техническими училищами своих мощностей и является одним из серьезных факторов роста безработицы, поскольку недостаточно гибкая к изменениям в экономике нынешняя система профтехобразования продолжает “поставлять” на рынок труда все большее число узкоспециализированных, неконкурентоспособных рабочих. Что же касается наиболее массовых и приоритетных профессий, то и по ним процесс обучения оставляет желать лучшего – не хватает учебников, пособий, а около 400 профессий вообще не имели необходимого учебно–методического обеспечения [1]. Не удовлетворены качеством обучения в ПТУ и сами учащиеся. По мере обучения у них, как свидетельствуют социологические исследования, проведенные по заказу Министерства образования РФ, снижается ценностная ориентация на успешную профессиональную деятельность, усиливается чувство неуверенности в своем будущем. Понятно, что наличие такой рабочей силы подрывает стабильность рынка труда.

Итак, наиболее слабым звеном российской системы подготовки кадров, без сомнения, являются профессионально–технические училища, значение и удельный вес которых в дальнейшем уменьшатся. Сейчас идет экстенсивное развитие непроизводственной сферы, и исходя из этого можно утверждать, что “рассасывание” системы профессионально–технического обучения будет компенсироваться прежде всего расширением масштабов подготовки выпускников средних специальных учебных заведений.

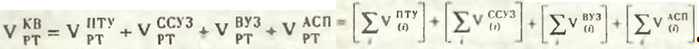

Рассмотрим отраслевую структуру специалистов, заканчивающих соответствующие учебные заведения. В этом случае баланс квалифицированной рабочей силы, ежегодно пополняющей рынок труда, примет вид:

(4)

(4)

где i – индекс отраслевого направления, по которому ведется подготовка учащихся. Для выпускников средних и высших учебных заведений отраслевые балансы даны в табл. 4, 5 (процесс изменений отраслевой структуры выпускников–аспирантов рассмотрен в [4]).

Таблица 4. Отраслевая структура средних специальных учебных заведений

|

Отрасль народного хозяйства |

Выпуск специалистов (% к общей сумме) |

Конкурс на вступительных экзаменах (человек на 100 мест) |

||||

|

1985 г. |

1990 г. |

1991 г. |

1985 г. |

1990 г. |

1991 г. |

|

|

Промышленность и строительство |

37.5 |

34.4 |

33.9 |

1.36 |

139 |

147 |

|

Транспорт и связь |

8.5 |

7.5 |

7.9 |

157 |

148 |

152 |

|

Сельское и лесное хозяйство |

15.2 |

12.7 |

12.1 |

135 |

137 |

139 |

|

Экономика и право |

14.0 |

13.2 |

12.4 |

209 |

216 |

173 |

|

Здравоохранение |

|

|

|

159 |

175 |

211 |

|

Физическая культура и спорт |

12.3* |

16.0* |

16.8* |

172 |

165 |

190 |

|

Просвещение |

10.8 |

14.6 |

15.0 |

161 |

175 |

208 |

|

Искусство и кинематография |

1.8 |

1.6 |

1.9 |

246 |

211 |

206 |

* Цифры, обозначенные звездочкой, включают в себя общие данные по здравоохранению, физической культуре и спорту.

Таблица 5. Отраслевая структура высших учебных заведений

|

Отрасль народного хозяйства |

Выпуск специалистов (% к общей сумме) |

Конкурс на вступительных экзаменах (человек на 100 мест) |

||||

|

1985 г. |

1990 г. |

1991 г. |

1985 г. |

1990 г. |

1991г. |

|

|

Промышленность и строительство |

41.0 |

35.9 |

35.6 |

142 |

167 |

184 |

|

Транспорт и связь |

5.7 |

4.7 |

5.1 |

148 |

166 |

183 |

|

Сельское и лесное хозяйство |

8.8 |

9.0 |

9.5 |

148 |

170 |

174 |

|

Экономика и право |

8.6 |

9.5 |

9.5 |

215 |

268 |

276 |

|

Здравоохранение |

|

|

|

206 |

224 |

233 |

|

Физическая культура и спорт |

7.1* |

7.0* |

7.2* |

191 |

198 |

173 |

|

Просвещение |

279 |

32.9 |

33.3 |

184 |

213 |

216 |

|

Искусство и кинематография |

0.8 |

1.0 |

1.1 |

568 |

451 |

360 |

* Цифры, обозначенные звездочкой, включают в себя общие данные по здравоохранению, физической культуре и спорту.

Как видно, подготовка специалистов ведется преимущественно по индустриальным отраслям материального производства. Их доля в 1991 г. составляла более 40% всех выпускников ССУЗов и ВУЗов. Иначе говоря, упомянутый выше индустриальный синдром в экономике России пронизывает всю систему обучения кадров.

Отраслевой дисбаланс в подготовке квалифицированной рабочей силы уже сейчас порождает весьма ощутимое напряжение на рынке труда. Несмотря на то что за период 1985 – 1991 гг. происходило перераспределение по специальностям непроизводственной сферы деятельности, в 1991 г. удельный вес отраслей материального производства в ССУЗах составил около 54%, а в ВУЗах около 48%. Это означает: 1) система подготовки кадров пока явно не соответствует имеющимся потребностям, отстает от наметившихся сдвигов в структуре „проса на рабочую силу; 2) в большей степени такое отставание характерно для средних специальных учреждений, чем для высших. В целом же, чем выше образовательный статус учебного заведения, тем меньше дефицит в специалистах непроизводственных секторов экономики.

Существенным дополнением к рассмотренным балансам служит информация о конкурсе абитуриентов на вступительных экзаменах. Несмотря на сокращающиеся в последние годы потребности в работниках материального производства, конкурс по соответствующим специальностям продолжает расти как в ССУЗах. так и в ВУЗах (табл. 4, 5). Наблюдается также парадоксальная ситуация, когда выпуск ССУЗами специалистов по экономике и праву сокращается, конкурс по данным специальностям падает, а в то же время в работниках этой группы народное хозяйство России испытывает недостаток. Все это свидетельствует о том, что при изменении объективных экономических потребностей субъективные профессиональные преференции молодежи остаются неизменными. По-видимому, это вызвано общей неустойчивостью профессиональной структуры спроса на рабочую силу и наличием регионов с развитым монопроизводством, что и порождает дезориентацию молодых людей при выборе ими будущей специальности.

Информация о конкурсе абитуриентов и выпуске специалистов позволяет лучше понять процесс возникновения дисбаланса на рынке труда, механизм действия которого может быть представлен следующим образом.

Нерациональная структура экономики России вызывает напряжение на товарном рынке. Чтобы уменьшить несоответствие между спросом и предложением, необходимо изменить сложившуюся структуру производства, что объективно влечет за собой сдвиги в структуре занятости; межотраслевое перемещение рабочей силы приводит к росту безработицы. В такой ситуации должны происходить кардинальные преобразования прежде всего в структуре подготавливаемых кадров, поскольку в противном случае безработица будет усиливаться за счет вновь вливающихся на рынок труда “ненужных” специалистов. Для реализации подобных сдвигов необходимо расформировать утратившие свое значение учебные заведения, закрыть соответствующие факультеты и специальности в рамках действующих образовательных структур с одновременной их заменой на новые.

Все это совершенно естественно, хотя и сопровождается определенными социальными издержками. В 70-е годы в США, например, закрылось 170 старых ВУЗов и открылось 300 новых [5]. Однако в России данный процесс тормозится наплывом именно в те учебные заведения и на те специальности, которые подлежат ликвидации. На наш взгляд, частично уменьшить профессиональную дезориентированность молодежи позволили бы публикации специальных бюллетеней о спросе и предложении рабочей силы, где давались бы максимально детализированные сведения о видах профессий.

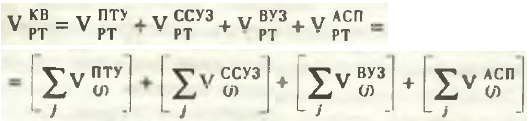

Для более тонкого исследования тенденций, складывающихся на рынке труда, входной поток  следует анализировать в разрезе основных профессий. С этой целью можно воспользоваться балансом, схожим с предыдущим:

следует анализировать в разрезе основных профессий. С этой целью можно воспользоваться балансом, схожим с предыдущим:

(5)

(5)

где j – индекс исследуемых категорий специалистов. Баланс (5) позволяет сформулировать таблицы, аналогичные табл. 4, 5. При этом перечень групп специальностей для выпускников ВУЗов охватывает 30 позиций, а ССУЗов – 33.

Рассмотрим некоторые тенденции в системе подготовки кадров с точки зрения профессиональной структуры выпускников.

Начнем с системы высших учебных заведений. На протяжении 1985 – 1991 гг. удельный вес тех, кто приобрел естественнонаучные специальности, снизился с 9.2 до 8.4%, что отражает, как мы считаем, общий кризис российской науки и падение привлекательности научной деятельности. Аналогичная картина была характерна для гуманитарных специальностей в 1990 – 1991 гг.: их доля уменьшилась с 12.2 до 10.7%, хотя в предыдущие годы наблюдалась противоположная тенденция. В 1992 г. вновь наметился крен в сторону гуманитаризации знания. В частности, из 22 открытых в этом году высших учебных заведений только три имели естественно-технический профиль, остальные – гуманитарный. Причиной тому – избыток инженерно-технических работников, который в 90-х годах начал постепенно рассасываться благодаря переориентации системы подготовки кадров на гуманитарные сферы. Однако излишек инженеров в России пока остается ощутимым. Так, если в конце 80-х – начале 90-х годов в ведущих западных странах их доля в общей численности закончивших ВУЗы составляла от 10 до 20%, то в России - 30 – 35%. Положение усугубляется серьезным “перенакоплением” инженеров: в 1990 г. удельный вес этой категории во всем отечественном контингенте занятых достигал 5.2% (в США лишь 1.6%).

С 1985 по 1991 г. доля выпускников, получивших специальности в области электронной техники и приборостроения, увеличилась на 0.1%, что при современном разделении труда явно незначительно. В 1985 – 1988 гг. наблюдался рост удельного веса специалистов по вычислительной технике и автоматизированным системам, а в следующие два года этот показатель снизился. Аналогичная картина в таких отраслях, как автоматика и управление, радиотехника и связь, а также электроника: здесь соответствующие показатели в 1985 и 1991 г. уменьшились с 3.0 до 2.8%; с 3.2 до 3.0; с 1.1 до 0.7%. Приведенные цифры не могут не вызывать тревоги, ведь представители именно этих профессий призваны обеспечить технологический прорыв российской экономики.

Не внушают оптимизма и следующие данные: в течение 1985 – 1991 гг. на 1.5% сократился выпуск специалистов по химическим технологиям, на 1.6% – строителей и архитекторов. В 1990 – 1991 гг. удельный вес получивших профессию технолога в области производства товаров широкого потребления оставался неизменным, а технолога по продовольственным продуктам снизился на 0.1%.

Упомянутые негативные тенденции разворачиваются на фоне неблагоприятного социального и психологического климата. По данным социологических исследований, лишь 10% молодых людей связывают возможность профессиональной карьеры с уровнем своего образования. Что касается социальных предпочтений современных студентов, то они таковы: 6% хотели бы работать в академических, 4% – в ведомственных научно–исследовательских институтах, 33% – на совместных предприятиях, 18% – на акционерных предприятиях, 17 – 21% собираются по окончании ВУЗа выехать из России, 30% уже вели переговоры по этому поводу с зарубежными представителями, 2/3 всех студентов хотели бы выехать за границу на временную работу [6]. Неэффективность функционирования системы подготовки кадров усугубляется и нерациональным использованием образовательного потенциала. Так, в сфере материального производства 42% молодых людей с высшим образованием работают на местах, требующих знаний в объеме школы или среднего специального заведения [1].

По многим направлениям сдвиги в системе среднего специального образования идентичны происходящим изменениям в системе ВУЗов. За 1985 – 1991 гг. выпуск специалистов по электротехнике сократился с 2.2 до 2.0%, приборостроению и эксплуатации приборов и аппаратов – с 0.7 до 0.6%, радиотехнике и связи – с 2.9 до 2.3%, химической технологии – с 1.4 до 1.2%, технологии продовольственной продукции – с 1.4 до 1.3%, технологии товаров широкого потребления – с 2.2 до 1.9%, архитектуре и строительству – с 6.5 до 4.9%. Неизменно снижался удельный вес выпускников, специализирующихся в области экономики и планирования, товароведения и организации торговли. Незначительно, но стабильно уменьшалась доля тех, кто проходил обучение по экологии и охране окружающей среды. В числе позитивных структурных сдвигов, соответствующих рыночной конъюнктуре, следует назвать двукратное увеличение с 1985 по 1991 г. выпуска документоведов, а также специалистов по автоматике и эксплуатации средств автоматизации (с 2.3 до 2.9%).

Таким образом, изменения в профессиональной структуре кадров, подготавливаемых системой как среднего специального, так и высшего образования, носили в целом депрессивный характер, способствуя дальнейшему замедлению экономического роста путем кадрового «зажима» приоритетных отраслей народного хозяйства. На фоне гипертрофии сферы материального производства наблюдалось постепенное «умирание» жизненно важных профессий, от которых зависит научно–технический и социальный прогресс.

Помимо долгосрочных негативных эффектов имеется и текущее отставание структуры предложения выпускаемых специалистов от сформировавшейся структуры спроса. По данным негосударственной службы занятости «Триза», дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда в 1992 г. выражался следующими цифрами: спрос на рабочих (удельный вес ко всему объему заявок) составлял 25.0%, а предложение (удельный вес ко всему объему поступивших анкет) – 11.4%; на специалистов в бухгалтерской и финансово–экономической сфере соответственно 18.0 и 23.7%; в области биржевой и посреднической деятельности – 6.0 и 10.1%; на работников управления и менеджмента – 6.0 и 8.1%; строителей – 25.0 и 9.5%: секретарей–референтов и переводчиков – 5.0 и 19.3%; на специалистов по транспорту – 6.0 и 8.9%; юристов – 4.0 и 3.3%; на прочие профессии – 5.0 и 5.7%. Мы видим, что неудовлетворенный спрос охватывал квалифицированных рабочих, строителей и юристов. Именно этими работниками система подготовки кадров пока не обеспечивает народное хозяйство в необходимом количестве. В определенной степени положение объясняется тем, что до последнего времени система подготовки кадров строила свою деятельность на основе централизованных заявок, которые во многих случаях не отражали реальных потребностей в рабочей силе. Объективные прогнозы, учитывающие конъюнктурные и технологические сдвиги, практически не использовались.

Фактором, несколько деформирующим рассмотренную структуру квалифицированной рабочей силы, которая ежегодно вливается на российский рынок труда, является функционирование системы переподготовки кадров. За последние шесть – семь лет наметилась следующая негативная тенденция. Если в 1985 г. прошли подготовку, переподготовку н обучение вторым профессиям 4.434 млн. человек, то в 1990 и 1991 г. соответственно 3.219 и 2.738 млн. человек. Столь заметное снижение интенсивности переобучения рабочей силы в условиях крупномасштабных структурных сдвигов в экономике не может не настораживать. Аналогичные негативные сдвиги затронули процесс повышения квалификации работающих: в 1985 г. им было охвачено 24.657 млн. человек, в 1990 г. – 17. 178 млн., в 1991 г. – 7.005 млн. человек. И хотя раньше повышение квалификации носило зачастую формальный характер, столь резкий спад активности данного вида обучения свидетельствует прежде всего о том, что в сложившейся экономической ситуации кадровые проблемы отодвигаются пока на задний план.

В 1992 г. процессы профессиональной подготовки и переподготовки коснулись прежде всего незанятого населения. В этом году по линии Федеральной службы занятости подготовлено 27.8 тыс. человек, из которых 64% – женщины. Матричная структура по источникам и видам профессиональной подготовки приведена в табл. 6.

Таблица 6. Структура подготовки и переподготовки незанятого населения в 1992 г., %

|

Объект по подготовке и переподготовке кадров |

Направление подготовки и переподготовки кадров |

Всего |

|||

|

Обучено впервые |

Прошли переподготовку |

Освоили вторые (смежные) профессии |

Повысили квалификацию |

||

|

Учебные заведения службы занятости |

2.0 |

4.6 |

0.4 |

0.8 |

7.8 |

|

Предприятия, организации |

10.7 |

13.5 |

4.2 |

0.7 |

29.1 |

|

Профессионально–технические училища |

5.4 |

3.6 |

1.6 |

0.2 |

10.8 |

|

Средние специальные учебные заведения |

0.9 |

2.8 |

0.4 |

0.2 |

4.3 |

|

Курсы, факультеты и институты повышения квалификации |

5.3 |

10.4 |

3.4 |

1.1 |

20.2 |

|

Высшие учебные заведения |

0.0 |

1.2 |

0.2 |

0.2 |

1.6 |

|

Прочие учебные заведения |

8.3 |

14.3 |

2.2 |

1.4 |

26.2 |

|

Всего |

32.6 |

50.4 |

12.4 |

4.6 |

100.0 |

В общем случае, когда рассматривается открытая экономика, баланс (6) должен включать миграционные сальдо:

(6)

(6)

где  и

и  – соответственно численность въезжающих на территорию России неквалифицированных и квалифицированных кадров (в этом балансе отражены только входные потоки рабочей силы, поскольку отображение выходных потоков из состава

– соответственно численность въезжающих на территорию России неквалифицированных и квалифицированных кадров (в этом балансе отражены только входные потоки рабочей силы, поскольку отображение выходных потоков из состава  и

и .png) практически нереализуемо с чисто информационной точки зрения). Такое включение в рассмотрение межстрановых потоков рабочей силы существенно дополняет и уточняет понимание ситуации, складывающейся на рынке труда. Заметим, что все приведенные балансы гармонично вписываются в общий баланс занятости населения:

практически нереализуемо с чисто информационной точки зрения). Такое включение в рассмотрение межстрановых потоков рабочей силы существенно дополняет и уточняет понимание ситуации, складывающейся на рынке труда. Заметим, что все приведенные балансы гармонично вписываются в общий баланс занятости населения:

.png) (7)

(7)

где t – индекс времени (года); V3 – численность занятых в народном хозяйстве России;  – численность выбывающих к началу следующего года по естественным причинам;

– численность выбывающих к началу следующего года по естественным причинам;  – численность работников, мигрирующих за пределы России. Общий вклад последнего показателя становится все более заметным. Так, лишь за 1989 – 1991 гг. российский рынок труда потерял около 200 тыс. первоклассных специалистов [6].

– численность работников, мигрирующих за пределы России. Общий вклад последнего показателя становится все более заметным. Так, лишь за 1989 – 1991 гг. российский рынок труда потерял около 200 тыс. первоклассных специалистов [6].

В заключение кратко рассмотрим функционирование системы подготовки кадров “изнутри”, то есть попытаемся определить, что она собой представляет и какие изменения претерпевает на современном этапе.

В целом положение народного образования достаточно противоречиво. За год с ноября 1991 г. численность занятых в этой сфере увеличилась на 225 тыс. человек. Между тем контингент научно–педагогических работников университетов России за последние пять лет сократился более чем вдвое. До сих пор в педагогике сохраняется авторитарный подход. В частности, по данным социологических опросов, 62% учителей средних школ и 31% преподавателей ВУЗов считают, что если у молодежи нет желания учиться, то ее надо заставить [1]. Резко ухудшилось финансовое положение работников образования: в первом полугодии 1992 г. их относительная заработная плата составляла 69% от средней по народному хозяйству, что на 20% ниже, чем в первом полугодии 1991 г. Следствием такого финансового положения отрасли является снижение уровня преподавания. 57% ректоров ВУЗов оценивают профессионализм преподавателей как неудовлетворительный [1].

В последние годы возникло немало негосударственных учебных заведений – частных, муниципальных, религиозных и т.д. Среди них гимназии и лицеи, роль которых пока невелика: удельный вес обучающихся здесь в 1991 – 1992 учебном году составил лишь 1.7% [2]. (Для сравнения: в США частные платные школы охватывают 10 – 15% учащихся.) Уже сейчас многие бывшие государственные учебные заведения преобразовываются в колледжи (в том числе и частные). На наш взгляд, целесообразно дальнейшее развитие этого процесса, хотя бы отчасти способствующего снижению финансовой нагрузки на расходную часть федерального бюджета.

Проведенный нами “сквозной” анализ всех основных звеньев отечественной системы подготовки кадров позволяет уяснить как общую ситуацию в данной области, так и некоторые специфические особенности современного экономического развития России. Полученные результаты приводят к выводу, что дальнейшие усилия правительства и государственных ведомств по углублению экономической реформы должны быть в значительной мере перенесены и в сферу трудовых ресурсов, которая до последнего времени оставалась в “тени”.

Литература

1. Алексеенков С., Баранов С., Невар С. Молодежь: кому она нужна?// Независимая газета. 1993. 3 марта.

2. Образование и культура в Российской Федерации. 1992. М.: Республиканский информационно–издательский центр, 1992.

3. Народное хозяйство Российской Федерации: Статистический ежегодник. М.: Республиканский информационно–издательский центр, 1992.

4. Балацкий Е.В., Богомолов Ю.П. Как сохранить интеллектуальный потенциал России // Вестник РАН. 1993. № 6.

5. Марцинкевич В.И. США: человеческий фактор и эффективность экономики. М.: Наука, 1991.

6. Голъдман И. Звезды падают за бугром // Деловой мир. 1993. 21 апреля.

7. Социологический портрет учащегося ПТУ. М.: Мин. обр. РФ, 1992.

[1] Данные табл.1–5 рассчитаны по [2, 3].

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В., Богомолов Ю.П. Как готовится рабочая смена// «Вестник Российской академии наук», Том 63, №11, 1993. С.1011–1017.