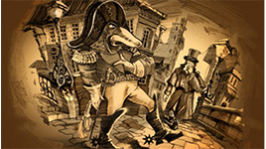

В настоящее время считается общепризнанным, что потеря носа в повести Н.Н.Гоголя означает потерю частички себя, своего «Я», а также некое фантастическое отделение социального статуса человека от его физической и нравственной сущности. На самом деле, писатель в форме социальной фантасмагории раскрыл двойную шизофрению своего времени. С одной стороны, восприятие коллежским асессором Ковалевым своего носа в качестве самостоятельного действующего лица свидетельствует о явном раздвоении личности, то есть о клинической шизофрении. Блуждания же носа по городу, его превращение в статского советника и надменная беседа со своим «хозяином» лишь подтверждают глубокое психическое помешательство главного персонажа. Все его тайные мечты о головокружительной карьере, страхи перед высшими чинами и комплексы относительно собственных возможностей выразились в диалоге с носом в форме статского советника, то есть с самим собой.

С другой стороны, асессор Ковалев не одинок в своем помешательстве – другие люди также сталкиваются с этим странным предметом. Так, цирюльник Иван Яковлевич ухитряется обнаружить нос в свежеиспеченном хлебе. Врач, обследовавший главного героя, также удостоверяет факт пропажи носа, хотя помочь ничем не может. Более того, по столице поползли странные слухи: кто-то видел нос на Невском проспекте, кто-то – в Таврическом саду. В довершение всего некий полицмейстер, схвативший нос при попытке бегства по чужим документам в Ригу, возвращает асессору Ковалеву его пропажу. Все это недвусмысленно говорит о том, что все социальное окружение главного героя также, как и он сам оказалось во власти жестокой шизофрении. Фактически данное социальное заболевание у Гоголя принимает форму массовых галлюцинаций. Именно эта череда нелепых галлюцинаций превращает повесть «Нос» в сатирическую фантасмагорию.

Так что же означает по Гоголю «потерять нос»? Ответ таков: это возникновение полной вакханалии или, по выражению булгаковского профессора Преображенского, разрухи в головах людей, развитие социальной шизофрении, когда общество утрачивает разумное начало, начинает жить двойными стандартами, преклоняется перед социальными фантомами, утопает во лжи и окончательно теряет какую-либо связь с созидательной деятельностью. С этой точки зрения в гоголевском «потере носа» юмора, иронии и сарказма гораздо меньше, чем горечи, разочарования и презрения к современному обществу. И не зря Николай Гоголь входит в пантеон величайших классиков России – классика не устаревает. А потому и «потеря носа» сегодня также актуальна, как и во времена автора бессмертной повести.

Официальная ссылка на статью:

Балацкая Я.Е. Что значит «потерять нос» или шизофрения по-гоголевски// «Неэргодическая экономика», 27.09.2017.