В настоящее время многими учеными осуществляется штурм главной цитадели социального знания, предполагающей построение общей теории социально–экономического развития. Складывается впечатление, что сегодня уже накоплено достаточно знаний в различных науках для создания всеобъемлющей теории развития. Вместе с тем огромное количество факторов социальной динамики порождает проблему их упорядочения и выбора среди главных эволюционных детерминант. В этой точке мнения исследователей расходятся, порождая различные варианты того, что далее буду называть общей теории развития (ОТР). Задача данного научного направления состоит в синтезе имеющихся концепций и конструировании операциональной теоретической схемы, увязывающей все факторы социальной эволюции и объясняющей имевшие место в истории цивилизационные сдвиги.

Как в свое время биологическая теория эволюции Ч.Дарвина и А.Уоллеса привела к консолидации наук о жизни, так сегодня социальным наукам нужна общая теория социальной эволюции, которая объединила бы широкий спектр предшествующих достижений и задала бы вектор дальнейшего изучения общества. В связи с этим цель данной статьи состоит в формировании некоего эскиза ОТР, позволяющей с единых позиций рассматривать разнообразные социальные изменения на продолжительных временных отрезках.

Как справедливо отмечал В.Полтерович [Полтерович 2018а], наиболее ярким проявлением междисциплинарного исследовательского тренда последних лет по построению ОТР стали четыре концепции, принадлежащие Дж.Даймонду, Д.Норту, Дж.Уоллису и Б.Вайнгасту, Д.Аcемоглу (Аджемоглу) и Дж.Робинсону и К.Вельцелю. Однако к названным авторам, как мне кажется, следует добавить и таких зарубежных ученых, как Э.Фромм и Л.Харрисон, так и отечественных исследователей – прежде всего, самого Полтеровича, а также С.Кирдину–Чэндлер, Н.Плискевич [1]. Хотя изначально работы указанных авторов во многом противостояли друг другу, сегодня легко проследить не только их комплементарность, но и возможные пути их синтеза. Потому представляет интерес их рассмотрение более подробно, чтобы подойти к обобщенному эскизу ОТР.

Методология данного исследования состоит в рассмотрении ключевых событий истории (КСИ), в которых происходило формирование нового эволюционного тренда и ярко проявлялось доминирование тех или иных факторов социальной эволюции. Рассматривая историю цивилизаций сквозь призму таких узловых событий, можно с большей объективностью и беспристрастностью определить набор факторов, которые выступали истинными детерминантами последующей эволюционной траектории. Более того, именно эти события подробно анализируются почти всеми исследователями, а потому они хорошо описаны и проработаны, что создает основу для их корректного анализа и обсуждения.

Географический фактор и естественная социальная эволюция

Наиболее впечатляющей и эмпирически обоснованной представляется “географическая” теория Дж.Даймонда, суть которой сводится к тому, что приоритет Евразийского континента в социальном развитии был предопределен четырьмя группами природных факторов [Даймонд 2010; Полтерович 2018а]:

– наличием в Евразии самого богатого генофонда домашних животных (13 из 14 существующих ныне видов);

– удачной геометрической формой Евразии по сравнению с остальными континентами: она вытянута с востока на запад, а не с юга на север, как Америка и Африка. Это стало причиной распространения всех ее продуктовых инноваций по горизонтали, то есть гораздо быстрее и легче, чем по вертикали в других регионах, где приходилось преодолевать естественные перепады в климате;

– большей географической открытостью и отсутствием природных барьеров в диффузии пищевых инноваций. Евразия была связана с Северной Африкой и в отличие от последней не имела ни обширных пустынь (как Сахара), ни опасных насекомых (как, например, муха цеце), препятствующих распространению новых методов растениеводства и животноводства;

– преимуществом в площади и численности населения, что, в конечном счете, способствовало возникновению конкурирующих сообществ и последующему распространению продуктовых инноваций.

Однако сам Даймонд категорически отрицает свою приверженность примитивному “географическому детерминизму”. И действительно, в его концепции есть несколько пассажей, которые показывают, что ей с самого начала была присуща явно просматриваемая экономическая логика. Например, в четвертом пункте преимуществ Евразии фигурирует фактор конкуренции разных сообществ и культур, который проявлял себя на разных этапах социальной эволюции. Так, по мнению Даймонда, между 6000 и 4000 гг. до н.э. на Земле произошел переход от охотничье–собирательного образа жизни к земледелию и скотоводству. Этот переход – типичное КСИ, предполагающее соревнование, а следовательно, конкуренцию, между двумя видами человеческой деятельности – производством продуктов питания и охотой-собирательством [Даймонд 2010, с.194]. В свою очередь выгоды и издержки каждого способа существования зависели от характеристик природного ареала, в котором проживали люди. Более того, если в условиях густонаселенной территории какое-то сообщество слишком медленно перенимало новый уклад жизни и способы производства, то оно рисковало быть уничтоженным конкурирующим сообществом.

Таким образом, в “географической” концепции Даймонда присутствует экономический фактор в форме конкуренции и рационального выбора. И, как оказывается, именно эти два аспекта с течением времени начинают все больше и больше определять ход истории. Данное обстоятельство становится особенно заметным, когда Даймонд дает свое объяснение того, почему в более поздний период именно Европа, а не Азия превратилась в мировой драйвер социального развития. Его версия данного КСИ состоит в том, что Европе была присуща хроническая политическая раздробленность, а, скажем, Китаю – хроническое политическое единство. Именно разрозненность Европы привела к острой межгосударственной конкуренции в конце Средневековья, которая в условиях развития военных технологий Нового времени запустила военную и технологическую конкуренцию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Китай же в то самое время практиковал запрет на все нежелательные виды деятельности и технологии и тем самым ликвидировал остатки экономической и технологической конкуренции.

Продолжая данную аналитическую линию, Даймонд убедительно показывает, что сами политическая раздробленность Европы и единство Китая берут свое начало в их географии, и в частности в форме географических границ. Если Европа характеризовалась изломанной береговой линией, наличием почти изолированных полуостровов и достаточно крупных и близко расположенных к континенту островов, то Китай представлял собой почти гомогенный географический ареал. В результате в Европе сложилось множество политически независимых территорий с собственным языками и этносами, чего не было в Китае [Даймонд 2010, с.526]. Таким образом, толчком к преобразованию географического фактора в социальный и технологический выступила такая форма взаимодействия людей, как конкуренция. И как раз отсутствие этого элемента развития привело к тому, что Индия, Китай и ближневосточные страны проиграли цивилизационную гонку.

Важный факт, которым оперирует Даймонд, – окультуривание (доместикация) человеком растений и животных. По имеющимся данным, этот процесс завершился к концу палеолита; на территории Ближнего Востока своей зрелости он достиг уже в 6 тысячелетии до н.э., а окончательная доместикация животных завершилась к 2500 г. до н.э. Причем любопытно, что к этому времени первые скотоводы одомашнили всех крупных млекопитающих, которых только можно было одомашнить; после 2500 г. никаких существенных добавлений к уже сложившейся группе домашних животных не было. Более позднее разведение кроликов (Средние века), мышей и крыс в качестве подопытных животных и хомяков в качестве ручных зверьков (Новейшее время) уже ничего не добавляет в цивилизационную основу, заложенную в финальной стадии неолита [Даймонд 2010, с.210]. Аналогичная ситуация имела место с доместикацией растений, завершившейся ко временам Римской империи. Древние охотники–собиратели выявили почти все из существующих растительных культур, которые стоили одомашнивания. В позднее время культивирование земляники и малины (Средние века), а также выведение ягодных (голубика, клюква, киви) и ореховых (макадамия, пеканы, кешью) культур (Новейшее время) представляет собой лишь второстепенное добавление к рациону человека Древнего Мира [Даймонд 2010, с.160].

Рассмотренный факт показывает, что креативность мышления древнего человека была ничуть не меньше, чем у современного. Фактически на интервале между 11–м и 2–м тысячелетиями до н.э. волна открытий и инноваций в области доместикации растений и животных сопоставима с волной технологических разработок в период капитализма. Принципиально важен для дальнейшего анализа тот факт, что эти первобытные инновации осуществлялись в период осознания людьми ценности и ограниченности природных ресурсов и формирования конкурентных отношений между сообществами и народами.

Таким образом, на ранней стадии жизни человечества конкуренция породила волну открытий и инноваций в сфере растениеводства и животноводства. Сообщества, проигравшие эту гонку, либо сами вымерли, либо были вытеснены более адаптивными и креативными социальными группами и, в конечном счете, уничтожены. В Новое время конкуренция породила в Европе волну инноваций в военной и промышленной сфере. Оставшиеся за бортом этого процесса также были уничтожены или ассимилированы. И в том, и в другом случае географический фактор имел большое значение, но драйвером развития выступал все-таки механизм экономической конкуренции, который есть не что иное, как форма взаимодействия людей, то есть институт, понимаемый как совокупность правил поведения и взаимодействия субъектов и социальных групп.

Из сказанного вытекает, что фактор человеческих отношений является доминирующим в социальной эволюции и, что чрезвычайно важно, его роль возрастает с течением времени. Например, в древней истории – в эпохи палеолита и неолита – он себя проявлял достаточно равномерно и не выступал в качестве определяющей причины социального развития, тогда как в более поздние времена он превращается в эволюционную детерминанту. Так, Китай, имевший еще в XV в. превосходившие европейские географические и технологические факторы развития, затем на многие столетия превратился в цивилизационного аутсайдера лишь из-за игнорирования новых форм человеческих отношений.

Таким образом, концепция Даймонда отнюдь не грешит пресловутым “географическим детерминизмом”. Она содержит в себе не только институциональный фактор развития, но и экономическую логику, связывающую все факторы в единое непротиворечивое целое. Однако, как было сказано, по мере развития цивилизации роль географического и биологического факторов уменьшается, а роль институционального возрастает. Именно поэтому концепция Даймонда прекрасно объясняет тысячелетние цивилизационные тренды прошлого, но плохо приспособлена к объяснению современных экономических реалий. Можно сказать, что она направлена на описание первичных процессов, появляющихся естественным путем из природной среды, но не предназначена для изучения вторичных процессов, когда происходит искусственный перенос институтов и технологий из одних географических ареалов в другие. Например, его теория адекватно раскрывает генезис аграрного и промышленного секторов экономики в регионах-лидерах, но она не способна объяснить успех государств, осуществляющих в XX и XXI вв. стратегию догоняющего развития. В этом состоит ограниченность географической концепции Даймонда, которая лишь условно может считаться монокаузальной. Будет правильно сказать, что его вариант ОТР –монокаузальная географическая теория с незначительными вкраплениями институционализма.

Институциональный фактор и поздние этапы социальной эволюции

Противостоит концепции Даймонда теория Д.Асемоглу (Аджемоглу) и Д.Робинсона, которая делает акцент на приоритете институционального фактора в ОТР. Согласно данной теории, экономический успех или неудача той или иной системы зависит от того, какие институты доминируют в ней – инклюзивные или экстрактивные [2] [Аджемоглу, Робинсон 2015]. Однако и эта аналитическая схема не является полностью последовательной и монокаузальной. В ряде случаев авторы почти напрямую вводят в рассмотрение географический и культурный факторы в качестве причин формирования тех или иных институтов. Например, создание англичанами первого поселения в колониальной Северной Америке – в Джеймстауне – происходило в условиях самых жестких географических ограничений и вполне может считаться КСИ. Первоначальный замысел колонистов состоял в том, чтобы захватить местных индейцев, отобрать у них золото и заставить их работать на себя, превратив их в рабов, как это происходило в Мексике и Перу. Однако североамериканские индейцы не имели золота, а плотность их населения была в 500 раз меньше, чем в Центральной Мексике и Перуанских Андах [Аджемоглу, Робинсон 2015, с.40]. Кроме того, североамериканские индейцы были чрезвычайно воинственны и хитры. Они не попадались в ловушки колонистов, а если и оказывались в плену, то предпочитали умереть, но не работать на новых хозяев. И это все на фоне суровых зим и скудного пропитания. Колониальная элита попыталась выйти из положения, обратив в рабов собственных соотечественников, но и они отказывались трудиться без соответствующих экономических стимулов. В результате формирование инклюзивных институтов в Северной Америке началось благодаря крайне невыгодным географическим условиям, когда в полную силу начал действовать фактор конкуренции, требующий поиска альтернативных путей выживания. Учитывая, что речь идет о начале XVII в., когда новая культура взаимодействия людей только формировалась, при объяснении генезиса инклюзивных североамериканских институтов вполне уместно отдать предпочтение географической концепции Даймонда, а не институциональной ТИИ Асемоглу (Аджемоглу) и Робинсона. Именно географические ограничения породили новые институты и лишь затем новые институты позволили преодолеть негативные природные условия. В Латинской Америке с ее благоприятным климатом, золотом, многочисленным и относительно покорным индейским населением конкурентные механизмы в полной мере задействованы не были, в результате чего сформировались экстрактивные институты.

Приведенный пример расхождения институционального развития в Северной и Латинской Америке почти в точности совпадает с примером дифференциации институтов в Европе и Азии с небольшой сдвижкой по времени (максимум на два века; если вести отсчет от Славной революции, то эти события можно считать вообще синхронизированными) [3]. По всей видимости, в тот период географический фактор еще сохранял свое доминирование при определении траектории социального развития. В данном случае мы видим, что ТИИ также не является строго монокаузальной теорией; наоборот, в нее с самого начала встроен географический фактор, генерирующий импульс к дифференциации институциональных режимов, которые, быстро достигая своей зрелости, затем превращаются в определяющую причину того или иного варианта социального развития. Тем самым две теории смыкаются и дополняют друг друга, хотя их авторы и выступают в качестве оппонентов.

В том, что с некоторого момента институты становятся доминантой социального развития, сомневаться не приходится. Однако вопрос о главенстве институтов на ранних стадиях развития общества остается открытым. На мой взгляд, определенной вехой в этой дискуссии стала статья [Кирдина–Чэндлер 2018], в которой сделана попытка поставить своеобразную точку в многолетней полемике. Суть главного положения автора сводится к тому, что тип институтов – рыночный или нерыночный – определяется узким набором географических характеристик. Рассмотрим этот тезис более подробно.

Так, Кирдиной–Чэндлер изучалась выборка из 65 стран, которая в сумме обеспечивает 90% мирового ВВП. Все страны разделены на две группы: в первой действуют рыночные, или западные, институциональные модели с преобладаем конкурентных механизмов, во второй – нерыночные, или не–западные, с акцентом на административные методы взаимодействия. При этом для первых характерно преобладание институтов Y–матрицы – рыночной экономики, федеративной политической структуры и индивидуалистической идеологии; во вторых доминируют институты Х–матрицы – редистрибутивной экономики, унитарно-централизованный политической структуры и коммунитарной идеологии [4]. Методами интеллектуального анализа данных было проанализировано 115 статистических показателей географической природы для установления связи с не-западными и западными институциональными моделями, которые для удобства называются X– и Y–матрицами. Как оказалось, что достоверное влияние на размещение в пространстве стран с господством Х– и Y–матриц оказывают только климатические характеристики. Причем на территориях с относительно мягкими геотермальными характеристиками (оптимальные температура воздуха и уровень осадков), а также с невысокими рисками природных катастроф, складываются государства с доминированием Y–институтов, то есть для них характерны западные институциональные модели. В свою очередь, на территориях, где отмечаются высокие перепады в уровне осадков и температуры воздуха, а также там, где средние температуры слишком высокие или слишком низкие (как и уровни осадков), а риски природных катастроф довольно высоки, исторически преобладают институты X–матрицы, то есть доминируют не-западные институциональные модели [Кирдина–Чэндлер 2018, с.80].

В терминологии Кирдиной–Чэндлер западные институциональные модели отдаленно соответствуют инклюзивным институтам в терминологии ТИИ, равно как не-западные институциональные модели представляют собой некий условный эквивалент экстрактивных институтов. Тогда получается, что дихотомия институтов “инклюзивные–экстрактивные” полностью предопределяется географическими факторами, что и доказывает Даймонд. Обсуждая этот вывод, Кирдина–Чэндлер констатирует, что формирование институтов начинается с древнейших времен именно в аграрной сфере, где складывались первые модели социальных технологий для выживания людей на данной территории. Переход от аграрной к индустриальной и последующим стадиям общественного развития не отменял, а наоборот, впитывал в себя институциональные достижения предыдущих эпох, чем и обусловлена последующая институциональная преемственность сложившихся институциональных матриц [Кирдина–Чэндлер 2018, с.82].

Несмотря на убедительность полученного Кирдиной–Чэндлер результата, дискуссия о соотношении географического и институционального факторов не может считаться закрытой. Судя по всему, в рамках географического детерминизма мы можем объяснить подавляющее большинство институциональных систем, но не все. Из этой схемы выпадают многие страны поздней индустриализации и колониальные режимы. Например, Австралия имеет «плохие» климатические параметры, однако ее приверженность западной институциональной модели не вызывает сомнений. Следовательно, из генеральной зависимости должны быть исключены страны с привнесенными извне институтами, а это ставит под вопрос и сам результат; наличие ярких контр–примеров, не вписывающихся в общую статистическую закономерность, лишает ее универсального характера. По всей видимости, географический фактор остается определяющим до тех пор, пока институты не начинают жить своей жизнью и не подвергаются активному экспорту/импорту в другие регионы мира.

Фактор культуры и рукотворная социальная эволюция

Знаковое опровержение своей ТИИ осуществляют и сами Асемоглу (Аджемоглу) и Робинсон в случае двух Корей. Они подчеркивают, что разделение институциональных режимов произошло в результате прихода к власти в двух странах совершенно разных лидеров; эта развилка выступает в качестве характерного КСИ. Если президентом Южной Кореи в 1948 г. был выбран непреклонный антикоммунист Ли Сын Ман, выпускник Гарварда и Принстона, за которым стояли США, то главой Северной Кореи в 1947 г. стал Ким Ир Сен, бывший партизан–коммунист, которого поддерживал СССР [Аджемоглу, Робинсон 2015, с.102]. Этого было достаточно, чтобы в рамках одного географического ареала и народа начали формироваться две совершенно разные культуры и институты. В этом примере со всей очевидностью видно отсутствие роли географии и первичная роль культуры. Учитывая, что анализируемые события имели место в период Новейшей истории, можно предположить, что на этом историческом участке начал доминировать фактор культуры. Можно сказать, что институциональное расхождение двух Корей произошло искусственно – в результате разнонаправленных институциональных реформ, что следует отличать от естественного формирования институтов в процессе человеческой эволюции. Реформы представляют собой целенаправленное и управляемое изменение институтов в целях преодоления неблагоприятных факторов развития, тогда как институциональная эволюция происходит самостийно и, как правило, не вполне осознанно.

При обсуждении феномена культуры и институциональных реформ следует иметь ввиду два условия Л.Харрисона, определяющих успех рукотворных преобразований: а) наличие кризиса или уникальных возможностей; б) наличие ярких реформаторов с прогрессивными идеями [Харрисон 2008, с.190]. Об этом однозначно свидетельствуют результаты масштабного международного проекта “Культура имеет значение”. Таким образом, на поздних этапах развития цивилизации роль субъективного фактора многократно возрастает, что не учитывается не только в географических, но и в институциональных теориях. В этой связи сошлемся на Т.Маккенну, который справедливо подытожил различие законов развития на ранних и поздних этапах цивилизации: “Если природа олицетворяет принцип экономии, то культура дает пример принципа обновления через излишества” [Маккенна 1995, с.17].

Вехой в продвижении фактора культуры в качестве главной движущей силы социальной эволюции стала концепция К.Вельцеля [Вельцель 2017]. Согласно его теории, в процессе социальной эволюции действует так называемая лестница полезности, состоящая в том, что рост интеллектуальных, коммуникативных и материальных ресурсов ведет к формированию общих эмансипативных ценностей (стремление к свободе), которые порождают коллективные действия для обеспечения властями правовых (институциональных) гарантий свобод. Благодаря этому освобождаются творческие способности людей, что способствует техническому прогрессу, обеспечивающему рост ресурсов, – и цикл повторяется. В данной теории содержится и институциональный и технологический фактор как элементы лестницы полезности; кроме того, в качестве точки отсчета Вельцель вводит и географический фактор. Он конструирует индекс эмансипативных ценностей (ИЭЦ) на основе 12 показателей и проводит на его основе расчеты для 95 стран, представляющих более 90% мирового населения. Результаты эконометрических расчетов демонстрируют наличие цикла эмансипации, что, по его мнению, опровергают идею о доминировании институционального фактора.

Критики Вельцеля отмечали, что в его работе процесс развития представлен так, будто технический прогресс и рост общих ресурсов сами по себе активизируют ценности свобод, а это опять-таки само по себе приводит к ускорению технического прогресса и увеличению общих ресурсов; институциональные механизмы реализации данных связей не рассматриваются [Полтерович 2018а]. Однако мне хотелось бы обратить внимание на следующий дополнительный аспект, связанный с положением Д.Норта о двойственной природе институтов [Норт 2010], получившим развитие в политической теории Д.Дзоло. Согласно последней государство в процессе регулирования должно обеспечить балансировку полярных ценностей – безопасности и свободы граждан [Дзоло 2010]. Причем институты в первую очередь должны обеспечивать общественный порядок посредством ограничений и лишь затем индивидуальную свободу посредством формирования системы стимулов, раскрепощающих творческую инициативу людей. Но на практике правящая элита нередко ограничивается первым требованием и откладывает на неопределенный срок выполнение второго. Такие случаи имеют место при различных формах политической диктатуры и реализации стратегий “особого пути” [Плискевич 2019]; в этом пункте начинает действовать аргументация институциональной теории насилия Норта–Уоллиса–Вайнгаста [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011; Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст 2012]. А это в свою очередь означает, что гражданская культура с ее свободами оказывается управляемым явлением, а не первичным фактором развития. Здесь мы возвращаемся к феномену доброй воли просвещенного реформатора [Харрисон 2008]. Тем самым можно констатировать, что концепция Вельцеля откровенно игнорирует роль элит и их функцию конструирования институтов и формирования общественной культуры, что может приводить как к искусственному ускорению, так и к сдерживанию социального развития.

Отдельного обсуждения заслуживает географический пассаж Вельцеля, согласно которому климат сыграл ведущую роль в развитии цивилизации относительно недавно – в XV в., когда он оказал стимулирующее влияние на рост ценностей эмансипации и послужил отправной точкой данного КСИ [Вельцель 2017, с.45]. Однако, начиная с конца XX века, роль климата начинает ослабевать из-за технологической диффузии между странами и сопутствующей ей передачи эмансипативных ценностей в эпоху глобализации [Вельцель 2017, с.47]. Данное положение буквально переворачивает традиционную географическую концепцию Даймонда, согласно которой роль географического фактора в последние полтысятелетия убывала. Более того, концепция Вельцеля рисует нелинейное проявление климатической детерминанты: до XV в. она “спала”, потом активизировалась и к XXI снова “заснула”. Помимо этого, есть еще одно расхождение между двумя географическими концептами: у Даймонда именно географические проблемы (истощение пищевых ареалов) вызывают творческую активность людей, тогда как у Вельцеля эту роль играет географическое благополучие, позволяющее высвободить индивидуальную креативность.

Последний свой тезис Вельцель доказывает с помощью построенного им индекса “водной автономности в прохладном климате” (ВАПК), который учитывает наличие: 1) умеренно прохладного климата с сезонными морозами; 2) постоянных дождевых осадков во все сезоны; 3) постоянно доступных для навигации водных путей. Этот дар природы обеспечивает защищенность от болезней и обеспеченность водой [Вельцель 2017, с.338]. Обнаруженные тесные корреляции индекса ВАПК с другими переменными выступают в качестве обоснования сделанного вывода. Однако климатическая концепция Вельцеля не дает ответов на ряд важных вопросов.

Во-первых, куда в его классификации отнести Россию, которая по территории больше всех остальных анализируемых им географических ниш? Если учитывать долю территории с относительно мягким климатом, то Россия выпадает из претендентов на роль цивилизационного лидера, но если учесть тот факт, что подавляющая часть ее населения проживает в зоне комфортного климата, то вывод изменится на противоположный. Во-вторых, почему на европейской части России, особенно после завоеваний XVIII в., обеспечивших выход к Черному и Балтийскому морям, эмансипативные ценности не получили широкого распространения. Они возобладали только к 1917 г., да и то в форме заимствованной у одного из течений западноевропейской мысли “диктатуры пролетариата”. Если же придерживаться гипотезы Вельцеля о заражении эмансипативными ценностями, то и остальная (холодная) часть России должна была за несколько веков проникнуться идеями свободы; но этого не произошло до сих пор [5]. В-третьих, насколько критичной была разница в индексе ВАПК между Западной Европой и Китаем, чтобы спровоцировать такое культурное расхождение? Есть основания полагать, что восточная часть Китая, где исторически была сосредоточена его цивилизация, имеет индекс ВАПК не хуже западноевропейского. Памятуя о гипотезе заражения, можно предположить, что начало эмансипативного прогресса в одной части страны должно было быстро охватить ее остальную территорию.

Таким образом, теория Вельцеля также не является монокаузальной. В ней в явном виде присутствуют культурный, технологический и географический факторы, а в скрытом – институциональный. При этом она содержит множество “белых пятен”, в связи с чем не может в полной мере объяснить зигзаги человеческой эволюции.

Завершая обзор ключевых концепций, хотелось бы отметить, что в них присутствует еще один фактор, который можно условно назвать природным. Например, в концепции насилия Норта–Уоллиса–Вайнгаста присутствует понятие естественного государства с порядком ограниченного доступа (ПОД) в качестве альтернативы зрелому государству с порядком свободного доступа (ПСД). Учитывая аналогию между экстрактивными институтами в ТИИ Асемоглу(Аджемоглу)–Робинсона и ПОД в концепции Норта–Уоллиса–Вайнгаста, а также между инклюзивными институтами и ПСД, эти две теории пронизаны одним и тем же понятием “естественного государства”. При этом данный тип институциональной конфигурации в теории Норта–Уоллиса–Вайнгаста является устойчивым состоянием, существующим около 10 тысяч лет, к которому тяготеют все остальные институциональные конструкции [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011, с.56]. В ТИИ Асемоглу(Аджемоглу)–Робинсона действует дополнительный эволюционный принцип – железный закон олигархии, под которым понимается естественная тенденция к возврату к экстрактивным институтам после смены правящей элиты [Аджемоглу, Робинсон 2015, с.483]. В уточняющей схеме Балацкого–Плискевич рассматривается действующее в институциональной сфере правило диссипации инклюзивности: в консервативной социальной системе, обладающей низкой динамичностью развития, с течением времени происходит истощение (рассеивание) потенциала инклюзивности действующих институтов, то есть все имеющиеся в системе инклюзивные институты (или их зачатки) со временем склонны к преобразованию в экстрактивные; причем подчеркивается аналогия между данным правилом и физическим законом возрастания энтропии в замкнутых системах [Балацкий, Плискевич 2017]. Во всех перечисленных принципах заложено природное стремление систем к более простым состояниям. Переход к более сложной институциональной архитектуре требует больших энергозатрат и чреват возвратом к предыдущему более устойчивому состоянию. Для преодоления естественного сопротивления социальной среды при переходе к ПОД Плискевич вводит понятия пороговых условий для общества и вектора социальной напряженности в пространстве противоположных ценностных предпочтений “распределение–обмен”, “диктатура–демократия”, “закон–обычай”, “патернализм–индивидуализм” [Плискевич 2013а; Плискевич 2013b].

Таким образом, в рассмотренных теориях введены важные институциональные понятия: институциональный центр притяжения (естественное государство у Норта–Уоллиса–Вайнгаста); процесс возврата к неэффективным институтам (железный закон олигархии у Асемоглу(Аджемоглу)–Робинсона); принцип самопроизвольного разрушения эффективных институтов (правило диссипации инклюзивности у Балацкого–Плискевич); барьер перехода к эффективным институтам (пороговые условия и вектор социальной напряженности у Плискевич); принцип диффузии институциональных установок (гипотеза о заражении у Вельцеля).

Концепция цикла принуждения

Как было показано выше, все ключевые концепции современности, с одной стороны, претендуют на роль монокаузальных, с другой – они, строго говоря, таковыми не являются. При этом ни одна из рассмотренных теорий не способна объяснить всю палитру социальных и технологических сдвигов в истории цивилизации. Осознание данных моментов продуцирует альтернативный подход – изначальное построение поликаузальной теории развития. Пожалуй, одной из первых подобных попыток стала концепция Полтеровича, которую мы в дальнейшем будем называть теорией сотрудничества, в основе которой лежит, по терминологии самого автора, философия сотрудничества между людьми и социальными группами [Полтерович 2018b]. Рассмотрим ее подробнее.

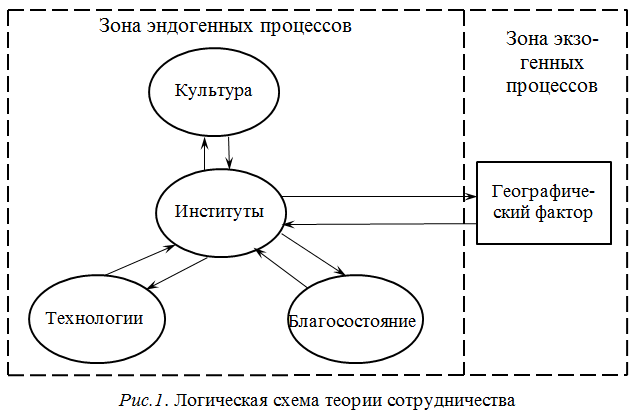

Теория сотрудничества предлагает рассматривать эволюцию общества как результат взаимообусловленного изменения культуры, институтов, технического прогресса и уровня благосостояния в контексте трех основных механизмов взаимодействия (координации) субъектов – конкуренции, власти и сотрудничества. При этом различается два типа развития — догоняющее и лидирующее. Под влиянием перечисленных выше четырех факторов на каждом этапе эволюции возникают конкретные формы и сочетания трех механизмов взаимодействия. Более того, на исторических примерах можно проследить снижение уровня принуждения, встроенного в механизмы власти и конкуренции, и расширение роли сотрудничества. Помимо этого, теория сотрудничества предполагает, что скорость формирования механизмов взаимодействия зависит от географических факторов. Первая несущая конструкция данной теории – принцип взаимосвязанного изменения основных групп факторов – был развит в более ранней работе [Полтерович 2016а], а вторая – определяющая роль в эволюции общества механизмов взаимодействия – предложена в [Полтерович 2016b]; окончательный синтез указанных двух положений был осуществлен в [Полтерович 2018b].

Сразу замечу, что данная концепция на первое место выводит институциональный фактор (способы взаимодействия между людьми). Это позволяет говорить о ней как об институциональной теории; схематично взаимодействие основных групп факторов показано на рисунке 1. Однако в отличие от концепций Норта–Уоллиса–Вайнгаста и Асемоглу(Аджемоглу)–Робинсона институты фигурируют здесь не в качестве основного, а в качестве промежуточного драйвера эволюции, который сам формируется в зависимости от остальных факторов развития.

Данное объяснение делает акцент на создании институтов, а не технологий. Последние стали лишь следствием новых отношений между людьми. Опыт последнего полувека недвусмысленно демонстрирует, что азиатские страны и народы легко осваивают любые технологии, созданные белым человеком; следовательно, биологические различия между расами не столь велики, чтобы закрыть кому-то из них доступ к технологическому прогрессу. Однако все догоняющие страны добились успеха только после соответствующих институциональных реформ, в той или иной степени копирующих европейские.

В рамках теории сотрудничества великая развилка “Европа–Азия XV–XVI вв.” получает вполне естественное объяснение. В то время как единый Китай пребывал в состоянии бюрократической стагнации географически более обособленные друг от друга европейские государства конкурировали между собой за территорию, в результате чего возникли новые ценности – военные и промышленные технологии. Пытаясь завладеть новыми артефактами, европейские державы создали институты, позволяющие массово производить нужные технологии. Однако для этого пришлось реформировать всю правовую систему, введя патентные, страховые, кредитные и прочие институты, создать свободные рынки и гетерогенное общество с подвижными классами бедных и богатых. С этого момента человек-творец получил небывалые до этого возможности для честного проявления своей креативности и получения за это полагающихся ему доходов. Неудивительно, что далее последовал экспоненциальный рост технологий, который поставил все остальные страны в подчиненное положение к Европе. Таким образом, Белый Человек построил совершенно новые отношения между людьми, позволившие ему стать технологическим лидером, создать новую культуру и возглавить последующий цивилизационный цикл. Можно сказать, что в исторической ретроспективе географический фактор первоначально позволил Европе быстрее сформировать более прогрессивные конкурентные институты, после чего был запущен технологический цикл, достигнут более высокий уровень благосостояния и создана передовая культура, которая теперь диффундирует в другие регионы мира.

Три базовых института – власть, конкуренция и сотрудничество – находятся в сложном диалектическом единстве. Например, сама по себе экономическая конкуренция имеет своей целью достижение рыночного или политического доминирования и монопольной власти. Во многих случаях экономическое сотрудничество компаний также предполагает укрепление их конкурентных позиций и рыночной власти. В то же время сложность и технологических, и экономических, и социальных, и иных задач на том или ином этапе развития ставит перед всеми секторами идущих процессов проблему согласования своих усилий и интересов. В противном случае гипертрофия властных или конкурентных тенденций способна привести к социальной катастрофе. Чтобы избежать этого, включаются институты сотрудничества, призванные смягчить крайности, способствовать выработке наиболее приемлемого для всех “срединного пути”. Тем самым рассматриваемые три институциональные формы постоянно “переливаются” друг в друга; можно даже сказать, что некий общий организационный способ взаимодействия постоянно меняет свою форму в зависимости от текущих условий.

Вместе с тем следует иметь ввиду и принципиальные различия между этими тремя формами. Так, в случае власти для взаимодействия между двумя типами субъектов характерна асимметрия прямых и обратных связей. Например, степень принуждения центра власти в отношении подчиненных неизмеримо выше, чем обратное влияние. Как правило, центр власти обладает разнообразными методами воздействия на подчиненных, включая силовые, а в распоряжении подчиненных имеются лишь аргументы убеждения, анализа ситуации и информирования власти о своем отношении к происходящему. При конкуренции (если она не осложнена властным компонентом) сила обеих связей примерно равна, не слишком велика и носит преимущественно информационный характер. При сотрудничестве же группы субъектов объединяются, в связи с чем прямые и обратные связи между ними теряют смысл, ибо бывшие части становятся единым целым, а принуждение как таковое максимально нивелируется. Таким образом, формы власти, конкуренции и сотрудничества могут быть проранжированы по шкале степени принуждения, присутствующей в данных формах отношений.

Разумеется, сильные дисбалансы в рамках одной формы взаимодействия приводят к разрушению самой формы и переходу к ее институциональной альтернативе. Например, волюнтарный тоталитарный режим может породить революционные силы, которые его свергнут. Аналогичным образом слишком жесткая конкуренция компаний способна привести либо к силовому разрешению конфликта с доминированием одного участника, либо к какой-то форме сотрудничества. Любой переход от одной формы к другой детерминируется экономической логикой – соотношением выгод и издержек в рамках разных форм взаимодействия.

Примечательно, что анализ Полтеровича охватывает в основном только одну эволюционную линию – постепенное ослабление степени принуждения в институциональных формах взаимодействия. Разумеется, в реальной истории мы встречаем бесконечные флуктуации от усиления принуждения к уменьшению и обратно. Однако генеральным трендом зрелой человеческой цивилизации является все-таки переход к более мягким способам взаимодействия. В этом контексте особого внимания заслуживает психоаналитическая доктрина Э.Фромма, который показал прямо противоположную тенденцию в развитии человечества на стадии неолита и формирования ранних форм государства [Фромм 2012].

Согласно концепции Фромма, в процессе развития древнего человека к современному в его психике происходило формирование так называемой деструктивности, под которой понимается избыточная агрессивность и жестокость по отношению к живой природе, в том числе и к собрату–человеку. У представителя раннего палеолита и раннего неолита таких патологических наклонностей не наблюдалось, ибо в этом не было никакого экономического смысла. Фромм, опираясь на обширные антропологические данные, подчеркивает, что примитивным народам не свойственны экономическая рациональность эгоистического типа и стремление к собственности. Наоборот, люди раннего неолита “отказывались от вещей”, восхищались щедростью, рассчитывали на гостеприимство и осуждали бережливость [Фромм 2012, с.190]. В племенах охотников не было принуждения, основанного ни на физическом превосходстве, ни на иерархии, основанной на иных ценностях; единственное устойчивое превосходство связывалось с признаками возраста и мудрости [Фромм 2012, с.193]. И только по мере развития технологий и роста богатства появилась возможность эти богатства сохранять и накапливать, приумножать и использовать в своих целях. С этого момента в психике человека формируются эгоистические черты, стремление к капитализации благ и закреплению своих привилегий. По мере роста земледельческих и скотоводческих технологий возникает осознание ценности и ограниченности земли со всеми вытекающими отсюда последствиями – конфликтами, вооруженными столкновениями и войнами. В результате эпоха тотального сотрудничества и дружелюбия сменилась периодом конкуренции за территорию и ресурсы. К моменту первых протогосударств уже сложились механизмы власти с присущим им принципиальным изменением психики человека как совокупности стремлений и установок. В этот момент происходит, по выражению Маккенны, смена общества партнерства обществом владычества [Маккенна 1995].

Примечательно, что сама социальная природа человека привела к тому, что на заре цивилизации все его действия носили характер кооперации и сотрудничества и не были окрашены эгоистическими мотивами. В охотничьих сообществах охотники, приносившие добычу в племя, не имели права и не претендовали на привилегированные порции при ее распределении – пища делилась между всеми; высокий социальный статус охотника определялся самим фактом добываемой им пищи. Лидерство в охотничье–собирательской общине не имело официального закрепления: руководство переходило из одних рук в другие сообразно ситуации и характеру необходимых действий. Например, проведение ритуалов поручалось старейшему и наиболее мудрому члену сообщества, руководство охотой – более молодому и удачливому охотнику и т.п. [Фромм 2012, с.194].

Нельзя не отметить еще один важный момент: изощренная жестокость изначально не присуща ни животным, в том числе хищникам, ни человеку. Деструктивность появляется в человеке лишь в процессе образования первых государств, когда возникает возможность закрепить свое привилегированное положение за счет эксплуатации других людей. Как только эта выгода осознана, появляются развитые институты собственности и рабства, а также соответствующие им формы принуждения. Напомним, что до промышленной революции и появления капиталистического строя в человеческом сообществе тысячелетиями преобладали три вида обогащения, основанных на крайних формах принуждения: военные трофеи; выкуп за военнопленных; продажа рабов [Баумоль 2013]. Даже эпоха колонизации в первую очередь восстановила торговлю рабами и узаконенное пиратство. В Древней Греции и Древнем Риме производительная деятельность считалась чем-то, унижающим человеческое достоинство. Таким образом, именно в развитом социуме власть превратилась в главный фактор доступа к жизненным благам и привилегиям.

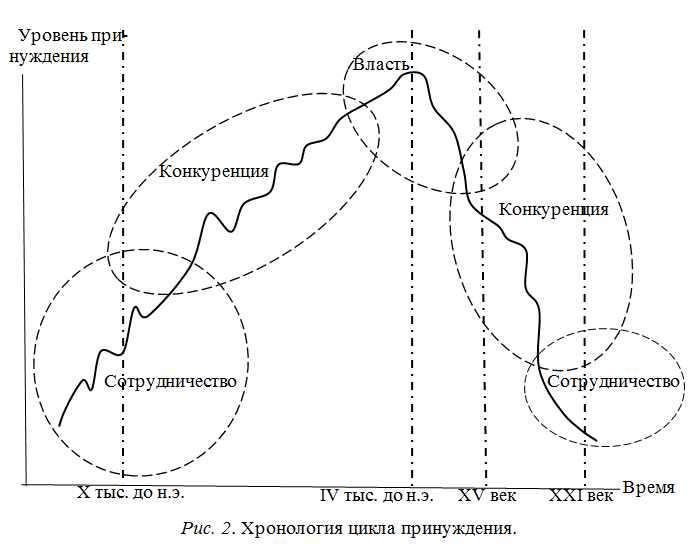

Таким образом, концепция Фромма позволяет соединить древнейшую историю человечества с ее последующей цивилизованной фазой и тем самым реконструировать полный цикл принуждения (см. рис. 2). Разумеется, хронология этапов весьма условна, но в целом она укладывается в современные научные представления. Главный результат подобной реконструкции – тот факт, что формы взаимодействия между людьми также подчинены циклической логике и (это особенно важно) стартуют именно с механизма сотрудничества и через 15 тысячелетий возвращаются в исходную точку, но на качественно ином уровне развития.

Таким образом, по мере развития цивилизации биологические потребности играют все меньшую роль в жизни человека и, наоборот, все большее значение приобретают социальные цели и установки, которые диктуют объем переменных потребностей.

Необходимо отметить, что цикл на рисунке 2 стилизован и предельно упрощен. В реальности механизмы власти существовали практически всегда, как, впрочем, механизмы и конкуренции, и сотрудничества, однако их роль и значение менялись. В этом случае имеет смысл говорить о доминировании в определенный период времени и в определенной местности той или иной из трех рассматриваемых форм. Кроме того, можно развести политические и экономические процессы, связанные с властью, конкуренцией и сотрудничеством, которые также несинхронно эволюционируют и сложным образом накладываются друг на друга. Столь же очевидно, что в разных регионах могут одновременно формироваться разнонаправленные микроциклы принуждения. Однако, говоря о цивилизационной динамике, мы, естественно, концентрируемся на интегральной и преобладающей линии развития.

Кроме того, наличие возвратных движений в эволюции форм принуждения трудно переоценить. В частности, этот факт вносит определенные коррективы в футурологические картины судьбы человечества. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, отмечу лишь то, что Полтерович полагает возможность построения мира всеобщего благосостояния. Нынешнее проявление тенденции к сотрудничеству, поиску компромиссов, консенсусным решениям позволяет надеяться на это. Однако, если человечеству суждено просуществовать еще достаточно долго, существует большая вероятность того, что новые технологии и сопутствующая им новая культура рано или поздно приведут к новому витку усиления принуждения с присущими этому процессу формами конкуренции и власти.

Еще раз о географическом факторе развития

В концепции Полтеровича учитывается множество факторов, среди которых географический стоит несколько особняком (см. рис. 1). Это можно объяснить тем обстоятельством, что такие факторы, как культура, институты, технологии и благосостояние относятся к разряду эндогенных, а географический фактор – к разряду экзогенных. Действительно, первые четыре составляющие развития являются продуктом деятельности человека, тогда как географический фактор дан нам изначально. Кроме того, быстрые успехи стран догоняющего развития недвусмысленно показывают уменьшение роли природных условий. Можно ли это системно объяснить?

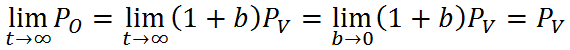

На мой взгляд, ключ к этим феноменам дает концепция человека Фромма, которая, в свою очередь, восходит к учению К.Маркса. Обобщая названные концепции, можно провести смелую, но плодотворную аналогию между постоянными и переменными издержками в экономике и постоянными и переменными потребностями, влечениями и установками человека. Постоянные потребности представляют собой относительно устойчивые биологические потребности, составляющие общую для всех людей компоненту человеческой натуры и почти не зависящую от социальных и культурных обстоятельств; переменные потребности и влечения определяются конкретными социальными структурами и зависят от условий производства и потребления [Фромм 2012, с. 311]. Если обозначить величину постоянных потребностей PC, переменных – PV, а общие потребности – PO, представляющую их сумму PO=PC+PV, то несложно видеть, что по мере продвижения по цивилизационной шкале времени t→∞ происходит относительный рост переменных потребностей, то есть в формуле PO=(1+b)PV, где b=PC/PV, b→0. Следовательно, имеет место предельный переход:

Аналогичные построения можно осуществить в отношении факторов развития социума, которые можно разделить на две части: постоянные FC – биологические и географические; переменные FV – технологии, институты, богатство и культура. Тогда последующие построения будут такими же, как в вышеприведенной формуле. Следовательно, значение географического фактора для развития общества со временем снижается. Отсюда вытекает и вывод о том, что при догоняющем развитии для стран поздней индустриализации фактор быстрого заимствования технологий, институтов и культуры становится доминирующим. В то же время лидеры стран догоняющего развития должны чувствовать ту степень преобразований, которую социум может в данный период воспринять, чтобы связанные с изменениями сложности не преодолели приемлемый для него уровень дискомфорта и не нарушался приемлемый для данной культуры шаг новизны [Ахиезер 1998, с.297].

Приведенные построения позволяют объяснить феномен различной скорости экономического роста для стран-лидеров и стран догоняющего развития, однако они не объясняют, почему только немногие из стран поздней индустриализации добились зримых успехов. На мой взгляд, основа для такого объяснения уже заложена в принципе взаимосвязанного изменения основных групп факторов, однако этот принцип следует модифицировать в принцип взаимосогласованного изменения факторов, как это предлагалось в [Балацкий, Плискевич 2017]. В данном положении заложена идея, согласно которой большой эволюционный разрыв между заимствуемыми факторами развития приводит к невозможности их эффективного сопряжения и блокирует динамичный рост. Опыт показывает, что легче всего перенять производственные технологии, трансплантация институтов происходит гораздо сложнее, а для эволюции культурных установок требуется гораздо большее времени. При разработке и реализации реформ этот факт часто игнорируется.

В заключение несколько слов о периодизации цикла принуждения (см. рис. 2). Эпоха сотрудничества началась в эру палеолита и затронула начало неолита с первыми экспериментами древнего человека по доместикации животных и растений. Именно к этому моменту люди накопили определенные знания и освоили примитивные технологии, получили возможность сравнивать естественное и рукотворное состояния природы и сделать первые экономические выводы о целесообразности той или иной деятельности. Примерно в VIII–VII тысячелетии до н.э. начинается конкуренция за земельные участки, сменившаяся доминированием формы власти примерно к IV–III тысячелетии до н.э., когда возникают первые древние культуры – Шумеры, Вавилон и Египет. Напомню, что именно в этот период была осуществлена неолитическая революция с масштабными инновациями в земледелии и скотоводстве. Вновь конкуренция превращается в доминирующую форму взаимодействия только в XV–XVII вв., подготовивших промышленную революцию с ее производственными инновациями. Перерождение конкурентной формы в сотрудничество наметилось только к началу XXI в. Обратим внимание на то, что обе важнейшие революции человеческой цивилизации – неолитическая и промышленная – произошли в периоды формирования конкурентных форм взаимодействия. Это лишний раз наводит на мысль о том, что именно особые институты становятся главным драйвером социального развития.

* * *

Выше было показано, что наиболее популярные разновидности ОТР, строго говоря, не монокаузальны. Кроме того, они не только противостоят, но и дополняют друг друга. Вполне продуктивным синтезом всех этих учений выступает теория сотрудничества, которая не претендует на монокаузальность и тем самым позволяет расширить объяснительную основу. Если же эту теорию дополнить антропологическими и психоаналитическими концептами, то можно взглянуть на историю цивилизации под углом институционального цикла принуждения с понятными и хорошо объяснимыми вехами и фазами развития.

Что касается возможности наступления мира всеобщего благосостояния, то здесь я придерживаюсь скептической позиции. История показывает, что все три формы взаимодействия – власть, конкуренция и сотрудничество – постоянно сменяли друг друга. Нет никаких оснований предполагать, что этот процесс приостановится на неопределенно долгий срок. Скорее всего, цикл принуждения продолжит свое колебательное движение. А так как темп человеческого развития постоянно ускоряется, можно предположить, что следующие колебания цикла будут короче по времени. Диалектика утверждает, что любое явление в процессе развития переходит в собственную противоположность. Этот процесс мы и наблюдаем в смене фаз цикла принуждения. Кроме того, экзогенный географический фактор уже сегодня преподносит человечеству сюрпризы, например, в виде последствий глобального потепления. Думаю, нет никаких оснований считать, что новые технологии и шок от изменяющегося климата не породят для человечества новых вызовов, которые сгенерируют очередную волну конкуренции и власти. Однако в каких конкретных формам это произойдет и какие институты породит, сегодня предсказать невозможно.

Список литературы

Аджемоглу Д., Робинсон Д. (2015). Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ.

Ахиезер А.С. (1998). Россия: критика исторического опыта. Т. II. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф.

Балацкий Е.В., Плискевич Н.М. (2017). Экономический рост в условиях экстрактивных институтов: советский парадокс и современные события // Мир России. №4. С. 97–117.

Баумоль У. (2013). Микротерия инновационного предпринимательства. М.: Издательство Института Гайдара.

Бессонова О.Э. (2006). Общая теория институциональных трансформаций как новая картина мира // Общественные науки и современность, № 2, с. 130–143.

Васильев Л.С. (1993). История Востока. В 2-х т. Т.1. М.: Высшая школа.

Вельцель К. (2017). Рождение свободы. М.: ВЦИОМ.

Даймонд Дж. (2010). Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. М.: АСТ.

Дзоло Д. (2010). Демократия и сложность: реалистический подход. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ.

Заостровцев А.П. (2019). Московия и Великое княжество Литовское: институциональная конкуренция как пролог глобального столкновения цивилизаций // Общественные науки и современность, № 2, с. 115–129.

Кирдина-Чэндлер С.Г. (2018). Западные и не–западные институциональные модели во времени и пространстве // Вопросы теоретической экономики. №1. С.73–88.

Латов Ю.В. (2004). Власть–собственность в средневековой России // Экономический вестник Ростовского государственного университета, № 4, с. 111–133.

Маккенна Т. (1995). Пища богов. М.: Издательство Трансперсонального Института.

Норт Д. (2010). Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ.

Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. (2011). Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд–во Института Гайдара.

Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. (2012). В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности. М.: Изд. дом ВШЭ.

Нуреев Р.М. (1993). Азиатский способ производства как экономическая система // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., Наука. С. 62–87.

Плискевич Н.М. (2013а). Возможности трансформации в России и концепция Норта–Уоллиса–Вайнгаста. Статья 1. Срывы модернизации: вчера и сегодня // Общественные науки и современность. №5. С.37–50.

Плискевич Н.М. (2013b). Возможности трансформации в России и концепция Норта–Уоллиса–Вайнгаста. Статья 2. Пороговые условия перехода для общества // Общественные науки и современность. №6. С.45–60.

Плискевич Н.М. (2019). “Особый путь”: мифы, реальность, поиски выхода // Мир России. №2. С. 42–62.

Полтерович В.М. (2016 а) Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. №5. С.88–107.

Полтерович В.М. (2018а). К общей теории социально–экономического развития. Часть 1. География, институты или культура? // Вопросы экономики. №11. С.1–22.

Полтерович В.М. (2018b). К общей теории социально–экономического развития. Часть 2. Эволюция механизмов координации // Вопросы экономики. №12. С.77–102.

Полтерович В.М. (2016 b). Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики. №11. С.1–19.

Фромм Э. (2012). Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ: Астрель.

Харрисон Л. (2008). Главная истина либерализма. Как политика может изменить культуру и спасти ее от самой себя. М.: Новое издательство.

[1] Здесь и далее мы сознательно не будем касаться разных аспектов формирования так называемых институциональных архетипов, которым посвящены работы многих отечественных исследователей: (Бессонова, 2006), (Латов, 2004), (Нуреев, 1993) и др.

[2] Напомню, что прогресс и быстрое развитие связывается в этой концепции с превалированием инклюзивных институтов, а стагнация в развитии – с экстрактивными. Поэтому и теорию этих двух авторов, как, по сути, направленную на поиск путей ускорения развития полагаю логичным назвать теорией инклюзивных институтов (ТИИ).

[3] Похожий процесс произошел и в дифференциации институциональных режимов более раннего периода – при формировании античной демократии в Афинах и Спарте (Васильев, 1993). Здесь также можно выделить неявно присутствующий географический фактор: Спарта находится в центре полуострова, а Афины – приморский город. Первый вынужден завоевывать свое благополучие, а второму имеет смысл торговать и развивать экономику.

[4] Под Y– и X–матрицами понимаются амбивалентные институциональные структуры, задающие альтернативные типы устройства экономических, политических и идеологических систем. Две группы стран функционально различаются по всем трем признакам, однако в мировой системе они выступают как комплементарные подсистемы. Данное деление довольно условно, но достаточно удобно для углубленного институционального анализа.

[5] Прямо противоположный эффект, не вписывающийся в концепцию Вельцеля, дает историческое расхождение институтов двух государств – Московии и Великого княжества Литовского – в условиях почти полной эквивалентности географического фактора (Заостровцев, 2019).

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Общая теория социального развития и циклы принуждения // «Общественные науки и современность», №5, 2019. С.156–174.